- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 研究員の紹介 >

- 村松 容子

村松 容子のレポート

-

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

近年、「老衰」による死亡が増加している。「老衰」による死亡は、2018年には「脳血管疾患」を抜いて、「悪性新生物」「心疾患」に次いで図...

-

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較

2022年度から、人工授精等の一般不妊治療と体外受精・顕微授精等の生殖補助医療(ART)の一部が新たに保険適用になった。本稿では、AR...

-

2025年07月22日

保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化

複数の保険会社の商品を取り扱う保険ショップは、対面で説明を受けられることに加え、複数の保険会社の商品を比較できることが消費者に支持され...

-

2025年07月03日

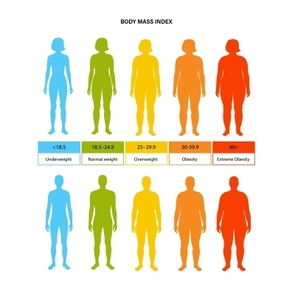

BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係

日本の女性、特に若年女性は、やせている人の割合が高いことや、その割合が継続的に上昇していることが、他国と比較しても顕著な特徴となってい...

-

2025年07月02日

日本女性の“やせ”の特徴

日本肥満学会は、成人女性における低体重や低栄養に関連する健康障害の早期発見・予防・介入の枠組みを構築することを目的として、診断基準や予...

-

2025年06月17日

会社員のキャリアビジョン~男女別・年齢別の比較からみるキャリア志向の変化と管理職登用

管理職志向の低下や長期就業を望まない声の広がりは、男女を問わず、世代を越えて進行している。本レポートでは、ニッセイ基礎研究所が毎年実施...

-

2025年06月06日

生命保険の基礎知識はなぜ定着しないのか

生命保険に関する情報は、マス広告のほか、保険会社からの情報、あるいは友人・知人を通じたクチコミなどから得ることが多い。最近では、情報の...

-

2025年04月22日

生命保険の基礎知識はなぜ定着しないのか

本稿では、生命保険や医療保険に関する基礎知識の浸透状況について、最近10年の傾向をニッセイ基礎研究所が実施したクイズ調査の結果をもとに...

-

2025年03月28日

就労世代の熱中症リスクと生活習慣~レセプトデータと健診データを使った分析

まもなく熱中症が心配される季節になる。熱中症による救急搬送者の増加は広く知られているが、自ら医療機関を受診した人の実態については十分に...

-

2025年03月27日

「早食いは太る」は本当か~食べる速さは、肥満リスクをどの程度予測できるか

本研究では、早食いが肥満のリスク要因となるかを健康診断データを用いて分析した。結果として、「速い」と回答した人はBMIが高く、肥満の割...

-

2025年03月25日

ヘルスケアサービスのエビデンスに基づく「指針」公表

近年、予防医療や健康管理の重要性が高まり、多様なヘルスケアサービスが提供されている。しかし、その効果や信頼性を評価する仕組みは十分に確...

-

2025年03月21日

医療DXの現状

医療DXの整備が進んでいる。厚生労働省は、医療DXを、医療・介護の情報をクラウドで統合し、業務の効率化や標準化を図ることで、国民がより...

-

2025年02月26日

がん検診で「要精密検査」でも受診しない理由

本稿では、がん検診で「要精密検査」と判定されたにもかかわらず、精密検査を受診しない理由を紹介している。2021年度の地域がん検診におい...

-

2025年02月12日

がん検診で「要精密検査」は何%?

「がん検診」は、無症状の人を対象に、疾患の疑いのある人を発見することを目的に行うスクリーニング検査である。住民検診の場合、2021年度...

-

2025年01月28日

保障ニーズを知ることの意義:生命保険 能動的加入者の視点から

生命保険加入者の行動変化を分析し、「能動的加入者」と「受動的加入者」を比較した。能動的加入者は自ら情報を収集し、商品を検討する主体的な...

-

2024年12月20日

がんに関する知識とがん検診受診率・がんに関する備え

がんと診断される人は増加している。検査技術の発展による早期発見の増加や医療技術の進歩により、がん患者の生存率は向上していることや、通院...

-

2024年12月03日

働くうえで性別による不利益や得を経験したことがあるか~男性は若年ほど「不利益」を経験。中高年以上女性の「不利益」は解消されないままか

ニッセイ基礎研究所が行った調査を使って、働くうえで性別による不利益や得を感じた経験を尋ねたところ、男性は、「不利益だけ」「不利益も得も...

-

2024年11月26日

ニッセイ景況アンケート調査結果-全国調査結果 2024年度調査(2024年9月)

■調査結果のポイント◆景況感は製造業で小幅に悪化したが、非製造業で改善したことで、改善。一方、先行きは製造業で改善するものの、非製造業...

-

2024年10月08日

2022年データによる65歳時点の健康余命-新型コロナによる平均余命の短縮は、健康余命にも影響

健康寿命は、大まかに言えば、各年齢の生存者数とその年齢における健康な人の割合で算出される。3年おきに算出されており、2019年までは、...

-

2024年10月03日

暑さ指数(WBGT)と熱中症による搬送者数の関係

近年、熱中症に対する注意喚起には、気温ではなく暑さ指数(WBGT)が使われることが多い。暑さ指数(WBGT)とは、通常の温度計を用いて...

-

2024年08月29日

女性の更年期症状と就労の継続

経済産業省は女性の更年期症状による経済損失を年間1.9兆円と見積もる試算を公表した。キャリアを積んだ女性が増える中、更年期症状によって...

-

2024年08月05日

2022年データによる65歳時点の健康余命~新型コロナで平均余命は短縮したが

健康寿命は、3年おきに算出されており、2019年まで男女とも延伸し続けてきた。2022年の健康寿命(0歳時点の健康余命)は、新型コロナ...

-

2024年07月26日

職場における温度、匂い、音等は、どういう人がシンドイと思っているのか

ニッセイ基礎研究所が被用者を対象に実施した「被用者の働き方と健康に関する調査」によると、およそ4割(2024年調査では40.2%)の人...

-

2024年07月23日

生命保険の効用や保障に対する考え方の変化

生命保険の世帯加入率は、1994年をピークに低下し続けている。加入率低下の背景に、経済的な理由や世帯構造の変化等にともなうニーズの変化...

-

2024年07月17日

職場における温度、匂い、音等の問題

労働者にとって、職場における作業環境、すなわち、温度や匂い、音の問題は、心身の疲労に影響を与える要素の1つと考えられており、50人以上...

-

2024年05月24日

職場におけるストレスチェックの現状~ストレスチェックの効果検証と、小規模事業所の実施や集団分析の実施が議題に

2015年12月以降、常時雇用する労働者が50人以上の事業場においては、メンタルヘルス不調の未然防止である一次予防の強化を目的として年...

-

2024年04月30日

イメージする更年期症状は、実際の症状と結構違う~実際はホットフラッシュやイライラばかりではない

定年まで働き続ける女性が増えたことに加え、第二次ベビーブーマーが50代を迎え、更年期症状に悩まされる女性就労者がかつてないほど多くなっ...

-

2024年04月23日

今後お金をかけたいもの・金融資産

ニッセイ基礎研究所では、毎年「生保マーケット調査」として、生命保険をはじめとする金融資産等への関心、購買行動等を調査している。本稿では...

-

2024年03月29日

晩年に関する不安~老後とその先の不安には「近居」が“程よい距離感”

近年、親世帯と子世帯が程よい距離感を保ちつつ、いざという時にはお互いに行き来することができる「近居」が増えている。共働きをする子育て世...

-

2024年03月29日

身体活動基準2023~座位行動時間、筋トレに関する指針が追加

厚生労働省は、身体活動・運動分野の取り組みを推進するにあたって、身体活動・運動に関する推奨事項を10年ぶりに改訂し、「身体活動基準20...

-

2024年03月28日

健康無関心層へのアプローチ

人生100年時代を迎えつつある今、健康維持・増進が課題となっている。国は、予防・健康づくりを強化して、健康寿命の延伸を図ることを201...

-

2024年03月26日

運動を習慣化する秘訣

コロナ禍で、自分自身の運動習慣を見直した人も多いのではないだろうか。しかし、運動習慣を身に着けるのは難しく、せっかく運動をはじめても、...

-

2024年03月26日

女性の更年期症状と就労

従業員等の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する「健康経営(R)」の取組みが重要となってきており、企業や健康保険組合等による健...

-

2024年03月15日

コロナ禍で運動習慣は定着したか?~運動実施・非実施の差が拡大

運動習慣が健康の維持・増進に良いことが知られている。しかし、国が定める"運動習慣"がある人の割合は、横ばいか、やや悪化していることが課...

-

2024年02月26日

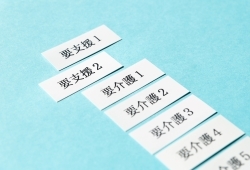

要介護認定を受けるきっかけ~日常生活はおおむね送れる高齢者の要介護認定

高齢者が日常生活を継続するためには、家族構成や家族の状況によって異なるが、家族や周囲の人が支援を行うか、公的介護保険を利用することが考...

-

2024年02月06日

HPVワクチンと子宮頸がん検診の動向~2022年度に3回目接種者数は対象人口の3割超。男性のワクチン定期接種化に向けた議論開始、HPV検査が公的がん検診に追加

「日本人の2人に1人は、生涯において一度はがんになる」と言われている。がんは、さまざまな要因によって発症しているが、日本人のがんの原因...

-

2024年01月30日

マイナ保険証の利用状況と意向~マイナ保険証登録者・マイナポータルを介した健診・受診記録を閲覧者はどのような人か

2023年12月に、これまでの健康保険証は2024年12月2日に廃止することが決まったが、現状ではマイナンバーカードを受け取ってからも...

-

2023年12月27日

疾病の罹患や加齢にともなう症状に関する不安と、その9年間の変化。

この10年ほどで、医療や介護を受ける環境が変化しつつある。医療技術の進歩や高齢化、それにともなう医療費の高騰が進んでいるほか、来るべき...

-

2023年11月07日

不妊治療の保険適用拡大後の受療実態

2022年度に不妊治療の保険適用範囲が拡大され、人工授精等の一般不妊治療と、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療の一部が、新たに保険適用...

-

2023年10月10日

2022年健康寿命はコロナ禍の影響で伸び悩み?コロナ禍の影響はどの程度か。

平均寿命の増加分を上回る健康寿命の延伸は、国の目標の1つとされている。「寿命の増加分を上回る健康寿命の延伸」とは、寿命と健康寿命の差で...

-

2023年09月14日

就労者の疲労、頭痛、肩こり、腰痛と座位時間~座位時間が5時間を超えると頭痛、肩こりが増加。立ち仕事で腰痛が増加。

就労者の肩こり、腰痛などの筋骨格系の症状は、メンタル面の不調と並んで、プレゼンティーズムに影響を与える要因の1つとして課題となっている...

-

2023年09月13日

生活習慣病リスクを高める量の飲酒をはじめた人の生活習慣と環境の変化~生活習慣や仕事量、家族構成に変化

どういった機会に生活習慣病リスクを高める量の飲酒を行うようになるのだろうか。本稿では、前年にはリスクを高める量の飲酒を行っていなかった...

-

2023年09月05日

生活習慣病リスクを高める量の飲酒をする人の生活習慣・生活環境~男女とも食生活と関連。男性は服薬や持病、女性は同居家族と関連

生活習慣病リスクを高める量の飲酒をする人の割合は、男性では横ばいで推移しているが、女性では近年上昇している。女性の飲酒機会や飲酒量の増...

-

2023年08月28日

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。

世界保健機関(WHO)は「お酒は60種類を超える病気の原因であり、200種類以上の病気やけがに関連している」と指摘している。生活習慣病...

-

2023年07月25日

コロナ禍前後の精神的負担感の変化~「国民生活基礎調査」2019年と2022年の結果より

新型コロナウイルス感染症の流行拡大にともない、日本においては2020年3月からの臨時休校、外出自粛、テレワークの推進など、生活を大きく...

-

2023年07月13日

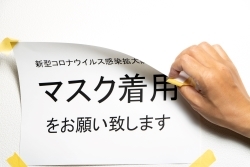

5類感染症になってからのマスク着用やアルコール消毒の状況

新型コロナウイルスについて、感染症法上の取り扱いが2023年5月8日から「5類感染症」となった。これにともない、マスク着用とアルコール...

-

2023年07月13日

性別を理由とする不利益~女性は家庭のことで仕事に時間を配分できていないことが不利益

ニッセイ基礎研究所が2023年3月に行ったインターネット調査(調査の詳細は後述)によると、「働くうえで、性別を理由として不利益を被った...

-

2023年06月26日

性別を理由とする不利益~男性は低年齢ほど不利益を感じている

ニッセイ基礎研究所が2023年3月に行ったインターネット調査によると、「働くうえで、性別を理由として不利益を被ったと感じることがあるか...

-

2023年06月07日

健康日本21(第三次) 2024年度始動に向けた議論

日本では、1978年から健康増進に係る取組として「国民健康づくり対策」が数次にわたって行われてきている。おおむね10年前後で計画の見直...

-

2023年05月09日

スギ、ヒノキの植え替えが進めば花粉症は解決するか?~諸外国で取り上げられている増加要因は気候変動

2023年春の花粉の飛散量は近年で最大規模とされた。そのような中、国は、花粉症が社会課題となっているとし、実態を把握したうえで、202...

-

2023年04月27日

「第12回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

マスクの着用が個人の判断にゆだねられるようになり、コロナ禍明けが見えてきた今回の調査では、これまで見られてきた「買い物手段のデジタルシ...

-

2023年04月25日

高齢者の免許返納率の推移

2022年12月末時点で免許保有者の平均年齢は50.5歳で、ここ数年は毎年0.2歳ずつ上昇しており、ドライバーの高齢化も進んでいくと考...

-

2023年03月30日

ワークエンゲージメントを高める要素

従業員のワークエンゲージメントを高めることは、職場に活気をもたらし、従業員が生産性高く働くために効果的であると考えられている。ワークエ...

-

2023年03月29日

企業における女性の健康支援策の利用実態と推進に向けた課題

健康経営に対する関心の高まりの中で、女性の健康政策への関心も高くなっている。本稿では、企業において、女性の健康支援が注目される背景と、...

-

2023年03月28日

「健康経営」における関心テーマの推移~全国紙に対する計量テキスト分析によるアプローチ

3月上旬に、健康経営優良法人2023認定法人が公表された。今回の認定数は、大規模部門、中小規模部門いずれも過去最多となり、認定をとる動...

-

2023年03月28日

子どもがマスクを外すことを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較

本稿では、子どもたちが、場面によって、マスクの着脱について、感じ方が異なっていたかを振り返るために、「スーパー等屋内での買い物時」「公...

-

2023年03月28日

子どもがマスクを着用することを嫌がる場面と頻度~感染拡大初期と2022年10月の比較

本稿では、子どもたちが、場面によって、マスクの着脱について、感じ方が異なっていたかを振り返るために、「スーパー等屋内での買い物時」「公...

-

2023年03月07日

データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況

高齢化や医療技術の進歩による医療費高騰を背景に、医療や介護の質を向上しつつ、医療費や介護費の適正化を図ることが喫緊の課題となっている。...

-

2023年02月21日

マスク着用について、親子の考え方は似ている

本稿では、ニッセイ基礎研究所が、2022年10月に、子育て世帯の親子を対象に行ったマスク着用に関するインターネット調査を使って、親子が...

-

2023年02月20日

マスク着用において、子どもは大人よりも周囲に合わせる傾向

2023年の5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行することが予定されており、これ...

-

2023年01月31日

小・中学生は、マスク着用をどう感じているか?

ニッセイ基礎研究所では、2022年10月にマスク着用について、子育て世帯を対象にインターネット調査を行った。前稿では、まず、大人(親)...

-

2023年01月31日

子育て中の親はマスク着用をどう感じているか?

2023年5月には、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行し、マスクについては個人の選択...

-

2023年01月30日

マスク着用が周りの人の感情に与える影響-ポジティブな感情の伝染を弱める可能性

マスクは、感染拡大を抑止する効果が期待できるが、マスクをした人の表情が読み取りづらくなる可能性がある。本稿では、ニッセイ基礎研究所が親...

-

2023年01月27日

コロナ禍でのマスクをつけること/外すことの不快度合いの変化-男性と女性で異なる傾向の可能性

コロナ禍で、多くの人にとってマスクの着用は日常的なものになったのではないだろうか。本稿では、ニッセイ基礎研究所が子育て中の人々を対象に...

-

2023年01月27日

マスク着用が表情認識に与える影響-マスク着用による影響の度合いは親と子で異なる可能性

コロナ禍で多くの人が日常的にマスクをつけるようになった。そして現在、日本では多くの人のマスク着用が常態化していると考えられる。本稿では...

-

2023年01月27日

小・中学生が感じるマスクをつけること/はずすことの「いやさ」-親が思うより子は「いやだ」と感じているかもしれない

本稿では、ニッセイ基礎研究所が子育て中の人々とその子を対象に行った独自の WEB アンケート調査を用いて、子ども自身が感じているマスクをつ...

-

2023年01月26日

小・中学生のコロナ禍前後のマスクをつける頻度の変化

政府は、2023年1月21日現在、学校でのマスク着用について、「身体的距離が十分とれない時はマスクを着用すべき」としている。しかし、政...

-

2023年01月24日

「マイナ保険証」の利用状況・マイナポータルでの健康情報閲覧状況

本稿では、国の資料から、マイナンバーカードの保険証としての登録状況や利用状況、医療機関等におけるカードリーダー設置状況等を紹介する。ま...

-

2023年01月13日

子育て中の人々のコロナ禍前後のマスクをつける頻度の変化

政府は、2022年5月から、屋外では季節を問わずマスクの着用は原則不要で、屋内でも会話をほとんど行わないような場合にもマスクの着用は不...

-

2023年01月12日

コロナ禍における子育てについての親の思い~行事の中止、マスク生活に伴う将来への不安

ニッセイ基礎研究所が、小学生から中学生の子と同居する全国の24~64歳男女を対象に、2022年10月に実施した「コロナ禍のマスク着用」...

-

2023年01月11日

データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況

健康・医療・介護領域のビッグデータを集約したプラットフォームを構築する「データヘルス改革」が進められてきた。推進にあたり、2020年7...

-

2023年01月11日

マイナンバーカードを使って今後利用したいサービス

本稿では、ニッセイ基礎研究所が行ったインターネット調査を使って、マイナンバーカード取得者のサービス利用経験と今後の利用意向を紹介する。...

-

2022年11月21日

ニッセイ景況アンケート調査結果-全国調査結果 2022年度調査(2022年9月)

■調査結果のポイント◆◆景況感は前回調査(2022年2月)よりもやや改善したものの、依然景気回復の途上先行きは小幅に持ち直す見込み。◆...

-

2022年11月21日

ワーク・エンゲージメントと生産性

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営(R)」の取組が浸透してきている。経済産業省では、更なる推進に向けて...

-

2022年11月16日

マイナンバーカード取得状況と使途・今後利用したいサービス

ニッセイ基礎研究所が2022年9月末に行ったインターネット調査を使って、マイナンバーカード取得者の特徴、および今後のカード利用意向をみ...

-

2022年10月24日

半年以内のコロナ収束を予想する人は16%~国内の収束予想は世界と比べて出遅れ感?

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の現状について、WHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は、2022年9月14日の記者会見で、引き...

-

2022年10月20日

「第10回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

コロナ禍で見られてきた「買い物手段のデジタルシフト」「外食需要の中食シフト」「公共交通機関利用のパーソナルシフト」「働き方のデジタルシ...

-

2022年10月14日

アルコール消毒液や飛沫防止パネルの設置、消毒清掃は公共施設を中心に9割が継続

新型コロナウイルスの流行にともない、オフィス内にアルコール消毒液や飛沫防止パネルを設置するようになった職場は多いのではないだろうか。本...

-

2022年10月14日

テレワークはどういう企業が導入したか。時差通勤はどうだったか。

新型コロナウイルスの流行にともない、感染拡大防止のため、また、子どもの学校等休校にともなって、従業員の出勤について、常時とは異なる対応...

-

2022年09月26日

コロナ禍における働き方の変化~働き方のデジタルシフト

本稿では、ニッセイ基礎研究所が実施している「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」の第1回調査(2020年6月)から第9回調査(2...

-

2022年07月26日

ワーク・エンゲイジメントと生産性のパネル分析~ワーク・エンゲイジメントと生産性(3)

前稿の調査の結果、性、年齢や勤務先の属性、およびストレス状況等の影響を調整したうえで、ワーク・エンゲイジメントが高い人で生産性は高かっ...

-

2022年07月26日

ワーク・エンゲイジメントと生産性の単年分析~ワーク・エンゲイジメントと生産性(2)

本稿、および次稿では、ニッセイ基礎研究所が2019年から実施している「被用者の働き方と健康に関する調査」の結果を使って、ワーク・エンゲ...

-

2022年07月26日

健康経営に関する取り組み効果の可視化に向けた動向~ワーク・エンゲイジメントと生産性(1)

健康経営(R)が注目されるようになり、2021年度の健康経営度調査への回答法人数は、大規模法人部門で2,869件、中小規模法人部門で1...

-

2022年06月15日

在宅勤務や時差通勤の増加は同居家族にどのような影響を与えたか~1/3で家計に影響。1/4で「団らん時間が増加」も、1割で「家庭内がぎくしゃく」

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、企業に対しては在宅勤務や混雑を避けての時差通勤等が推奨されたほか、子どもたちの学校等も休校や休...

-

2022年05月11日

高齢者の免許返納は2年連続減少~5月からは「運転技能検査」「サポカー限定免許」導入

警察庁の発表によると、2021年の運転免許証の自主返納件数は51万7,040件で、前年より3万5,341件減少した。このうち、75歳以...

-

2022年04月26日

コロナ禍における高齢者の体力・運動能力の低下

新型コロナウイルスの感染が始まって2年が経過した。スポーツ庁による「体力・運動能力調査報告書」によると、子どもと高齢者で、2021年調...

-

2022年04月21日

3月末での3回目のワクチン接種意向~接種意向は49歳以下と50歳以上で隔たり。副反応の不安・交互接種の不安は依然として高い

3回目の新型コロナウイルスのワクチンの接種が2021年12月から医療従事者を対象に始まり、1月頃から65歳以上が対象となり、その後、順...

-

2022年04月21日

2020・2021年度特別調査 「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

調査時点では約半数がワクチンの追加接種を終え、予約済みなどもあわせた積極層は7割を超えます。一方、子どもの接種率は約1割で、接種させた...

-

2022年04月04日

コロナ禍で職場1~2年目の20代の仕事や職場への考え方に変化はあったか

新型コロナウイルスの流行によってテレワークや時差通勤、オンライン打合せが増加したが、これまでオフィスで働くことが多かった職場においては...

-

2022年03月23日

今後、勤め先での飲み会や会食はどうなるか

3月21日でまん延防止等重点措置がすべての地域で解除された。今後は、各自で感染対策を行いながら活動していくことになる。年度の変わり目で...

-

2022年03月08日

花粉症は海外でも増加

(一財)日本気象協会の「春の花粉飛散予測(第4報)」によると、今シーズンの花粉飛散量は、九州や東北は地域差が大きく、四国、中国、近畿の...

-

2022年03月04日

コロナ禍におけるがん検診受診動向(3)~コロナ禍で検診受診が減った人の特徴

(公財)日本対がん協会によると、2020年のがん検診受診者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて前年と比べて30.5%と、大幅...

-

2022年03月03日

コロナ禍におけるがん検診受診動向(2)~受診阻害要因・推奨間隔での受診促進要因

がんと診断される人は増加傾向にあり、男女ともおよそ2人に1人が一生のうちにがんと診断されるという。前稿では、国内におけるがん発症の動向...

-

2022年03月01日

コロナ禍におけるがん検診受診動向(1)~国のがん検診受診政策・コロナ前までの動向

がんと診断される人は増加傾向にあり、男女ともおよそ2人に1人が一生のうちにがんと診断されるという。検査技術による早期発見の増加や医療技...

-

2022年02月16日

退職前後の健康状態の変化~退職後も利用できる福利厚生ヘルスケアサービスに期待

従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営®」の考え方が浸透してきている。近年、福利厚生におけるヘルスケアサービ...

-

2022年02月01日

12月末での3回目のワクチン接種意向~2回目まで接種した人でも、副反応の不安やブースター接種の不安は大きい

新型コロナウイルスのワクチン(以下、「ワクチン」と記載)の3回目の接種がはじまった。オミクロン株による感染の再拡大もあり、接種は前倒し...

-

2022年01月26日

職域におけるがん対策の現状

本稿では、がん罹患の現状、および職域におけるがん政策の動向について紹介する。(公財)がん研究振興財団の「がんの統計」によると、生涯のが...

-

2022年01月20日

2020・2021年度特別調査 「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

オミクロン株による爆発的な感染拡大を受け、ワクチンの三回目接種が前倒しで進められています。年末の調査実施時点では、三回目接種に対して様...

-

2021年12月07日

新型コロナワクチンを「接種したくない」と思っていた人が 接種を決めた理由

本稿では、新型コロナウイルスのワクチンの接種を、7月調査では希望していなかったものの、9月調査では接種または接種予約をしていた人に着目...

-

2021年11月16日

9月末での3回目のワクチン接種意向~高年齢者と、重症化・治療への不安、ワクチンへの高評価、小6以下の子どもがいる人の意向が高い

新型コロナウイルス感染症のワクチンの3回目の接種が始まる。現在、3回目の接種は、2回目の接種を終えた18歳以上で、2回目の接種から原則...

-

2021年10月28日

過労死等(脳・心疾患)に関する労災認定基準の見直し

脳血管疾患・心疾患による過労死等の認定に使われる過労死ラインが20年ぶりに見直され、2021年9月15日に新基準の運用がはじまった。脳...

-

2021年10月20日

新型コロナワクチンを「接種したくない」と思っていた人が接種を決めた理由

ニッセイ基礎研究所では、2020年6月から「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を定期的に実施している。2021年7月に実施した...

-

2021年10月14日

2020・2021年度特別調査 「第6回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

現役世代でもワクチン接種が進み、全年代の7割以上が一回以上の接種、または予約を終えている。消極層は10.9%を占め(7月より▲7.0%...

-

2021年10月07日

インフルエンザワクチン接種者の新型コロナワクチン接種意向

インフルエンザのワクチンを接種している人は新型コロナウイルス感染症のワクチン(以下、「新型コロナワクチン」とする)も接種する傾向がある...

-

2021年08月05日

インフルエンザワクチン接種者の新型コロナワクチン接種意向

インフルエンザのワクチンを接種している人は新型コロナワクチンも接種する傾向があることが指摘されている。そこで、本稿では、まず、インフル...

-

2021年08月05日

新型コロナワクチンをすぐには接種しない人の理由と特徴-「安全性への不安」「順番待ち・様子見」「面倒」「ワクチン不要」

4月にはじまった高齢者の新型コロナのワクチン接種に目途がついた自治体が増え、現役世代のワクチン接種も始まっている。今後、現役世代を含め...

-

2021年07月30日

ワクチン接種意向とヘルスリテラシー~情報収集に自信がない人にも納得できる情報開示が必要

医療従事者、高齢者に続き、現役世代においても新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっている。しかし、ワクチン接種を希望していない人も一...

-

2021年07月28日

ワクチン接種意向に利他性は影響を与えるのか

ワクチン接種の利益には、自分の感染や重症化のリスクを下げるという自分自身の利益と、自分の周りの人の感染を防いだり、さらには、集団免疫の...

-

2021年07月27日

10月からオンライン資格確認本格運用

3月に予定されていたマイナンバーカードを使ったオンライン資格確認は10月開始に延期された。本レポートではその経緯と、オンライン資格確認...

-

2021年07月20日

2020・2021年度特別調査 「第5回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

ワクチン接種については過半数がしばらく様子を見たいと考えている。感染による重篤化リスクの高い高年齢ほど、すぐにでも接種したいという積極...

-

2021年07月20日

ワクチン接種意向は高まったが、副反応への不安は依然として高い~効果を認めつつも接種を躊躇している人をどう後押しするか

本稿では、ニッセイ基礎研究所が定期的に実施した「第5回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査(2021年7月実施)」を使って、3月に...

-

2021年07月07日

ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化

新型コロナウイルス感染症は流行の波を繰り返しながら感染者を増やし続けており、変異株も確認されている。感染者の年齢構成などは変わってきた...

-

2021年06月15日

新型コロナワクチンをすぐには接種しない人の理由と特徴~「安全性への不安」「順番待ち・様子見」「面倒」「ワクチン不要」

本稿では、ニッセイ基礎研究所が定期的に実施した「第4回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査(2021年3月実施)」を使って、新型コ...

-

2021年06月15日

新型コロナワクチンをすぐにでも接種したい人とは?~同居家族のリスクへの配慮や収束後の行動への期待

本稿では、ニッセイ基礎研究所が定期的に実施した「第4回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査(2021年3月実施)」を使って、新型コ...

-

2021年05月19日

コロナ禍による在宅勤務の導入・増加の生活習慣や健康への影響

新型コロナウイルスの感染拡大にともなって外出の自粛が要請され、企業においても在宅勤務を推奨するようになった。それにともない、外出頻度が...

-

2021年04月27日

セルフメディケーションが進む中鎮痛薬の利用が増加

若年女性に「頭痛持ち」が多いことはよく知られているのではないだろうか。頭痛が起きた場合は、市販の鎮痛薬を使用することが多いと思われるが...

-

2021年04月12日

2020年度特別調査 「第4回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

ワクチン接種については過半数がしばらく様子を見たいと考えている。感染による重篤化リスクの高い高年齢ほど、すぐにでも接種したいという積極...

-

2021年04月07日

2019年における65歳時点での“健康余命”は延伸-65歳以上の不健康期間は改善傾向

2019 年の平均寿命は、男性81.41年、女性87.45 年と、過去最高を更新した。65歳の平均余命も男性19.83年、女性24.63年...

-

2021年03月31日

PHR(Personal Health Record)サービスに求められる要件~新型コロナ接触確認アプリの利用意向を踏まえて

健康・医療・介護のデータを利活用するための基盤を整え、効果的な医療・介護等サービスを行おうとするデータヘルス改革が進められている。この...

-

2021年03月31日

不妊治療の保険適用拡大に向けた動き

2020年9月に菅義偉内閣が発足し、少子化対策として不妊治療の保険適用拡大を表明した。保険適用拡大は、2022年度の診療報酬改定に向け...

-

2021年03月30日

コロナ禍における高齢者の免許返納と免許更新

警察庁の発表によると、2020年の運転免許証の自主返納件数は55万2,381件で、前年より4万8,641件減少した。うち、75歳以上は...

-

2021年03月05日

データヘルス改革ー集中改革プラン いよいよPHR システムが稼働

データヘルス改革は、国民の健康寿命のさらなる延伸および効果的・効率的な医療・介護サービスの提供に向け、ICTを活用して健康・医療・介護...

-

2021年02月25日

アフターコロナに、共働き世帯の家事・育児分担は変わるか

前稿「共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化」では、6月の時点で、男性の方が勤務先への出社が減少し、在宅勤務等のテレワー...

-

2021年02月16日

2019年における65歳時点での“健康余命”は延伸~余命との差は短縮傾向

2019年の平均寿命は、男性81.41年、女性87.45年と、過去最高を更新した。65歳の平均余命も、男性19.83年、女性24.63...

-

2021年02月09日

新型コロナ接触確認アプリ(COCOA)大学生の利用意向は上昇

厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」は、2月3日現在、ダウンロード数は2,464万件、陽性登録者数は累計10...

-

2021年02月03日

新型コロナ接触確認アプリ(COCOA)リリースから半年で利用意向はどうか

厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」は、1月28日現在、ダウンロード数は2,439万件、陽性登録者数は累計9...

-

2021年01月26日

データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働

2015年に開催された「保健医療分野におけるICT活用推進懇談会」の議論を受けて、2017年度にデータヘルス改革推進本部が厚生労働省内...

-

2021年01月21日

2020年度特別調査 「第3回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

感染拡大の第三波が収束しない中で、今年の年末年始休暇は、全体としてはステイホームを心がける予定の生活者が多く、感染による重篤化リスクの...

-

2020年11月26日

コロナ禍において、熱中症による救急搬送者数はどうだった?

今年の夏も猛暑が予想された。コロナ禍にあり、マスク着用によって体温が上昇することや、充分な水分補給がなされないことが懸念されていた。医...

-

2020年11月10日

健康関連サービス・商品、継続利用のポイントは?

3月に出された緊急事態宣言から8か月が経過した。新型コロナウイルスの感染拡大にともなう外出自粛、就労環境の変化等によって、よく眠れない...

-

2020年10月28日

女性の「やせ」傾向に着目した健康政策~「肥満対策」と同様に「やせ対策」「ロコモ対策」があってもよいのでは?

2008年度から特定健診(メタボ健診)・特定保険指導が始まった。「特定健診」は、生活習慣病の早期発見を目的としていて、肥満であり、かつ...

-

2020年10月23日

新型コロナ接触確認アプリ(COCOA)利用意向をもつ人の評価ポイント(10代編)

厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」は、10月22日現在、ダウンロード数は1,873万件、陽性登録者数は1,...

-

2020年10月19日

共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化~家事・育児時間は男女とも増加。増加割合には男女差。

新型コロナウイルスの感染拡大の抑制策として、働き方の見直しや在宅勤務等のテレワーク推進に関する議論がますます活発に行われるようになった...

-

2020年10月16日

新型コロナ接触確認アプリ(COCOA)利用意向をもつ人の評価ポイント

厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」は、10月13日現在、ダウンロード数は1,837万件、陽性登録者数は1,...

-

2020年10月15日

2020年度特別調査 「第2回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

7月から開始したGoToトラベルの利用者(予約済み含む)は5.2%、9月から開始したGoToイートは1.4%。検討中も含めた利用意向あ...

-

2020年08月24日

ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化

新型コロナウイルス感染症は6月半ば以降、再流行を続けている。再流行開始当初は、無症状や軽症の若年の陽性者が増えているとされていたが、最...

-

2020年08月03日

2019年健康寿命はさらに延伸~制限がある期間はやや短縮するも、加齢や健康上の問題があっても、制限なく日常生活を送ることができる社会を構築することが重要

7月31日に厚生労働省から「2019年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男性81.41歳、女性87.45歳と、引き続き過去最高を更新し...

-

2020年07月29日

新型コロナウイルスによる公的医療保険への当面の影響

近年、医療技術の進歩や高齢化によって毎年1兆円程度、医療費が上がり続けており、公的医療保険の各制度はいずれも厳しい財政状況が続いている...

-

2020年07月15日

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)利用意向が強いのは誰か~普及の鍵は、個人情報取り扱いの安全性と、アプリ利用メリットの更なる周知

6月に厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」がリリースされ、7月3日以降、陽性者と接触した場合に通知を受け取る...

-

2020年07月14日

新型コロナ感染拡大防止に向けた行動の自粛の状況~不安、行動の自粛、今後の展望で6つのグループに分けられる

新型コロナウイルス感染症(Covid19)の感染拡大防止に向けて、手洗い・うがい等の基本的な感染予防の実施や、感染が広がっている地域か...

-

2020年07月09日

2020-2022年度特別調査:新型コロナによる暮らしの変化に関する調査

ニッセイ基礎研究所では、新型コロナウイルスの感染拡大によって暮らしが激変する中で、全国の20~74歳の男女約2,500名に対して、消費...

-

2020年07月09日

2020年度特別調査 「第1回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

緊急事態宣言中に利用が増えた「キャッシュレス決済サービス」や「ネットショッピング」は、収束後も利用増加が約2割(前者は利用者の約3割、...

-

2020年07月01日

熱中症に対する注意喚起が変わる~災害・防災、ときどき保険(番外編)

今夏は、新型コロナウイルス(Covid-19)感染拡大予防のためにマスクを着用している人が多いことから、例年以上に熱中症への懸念が強く...

-

2020年06月12日

健康に力を入れている企業の従業員は健康か?

健康経営が注目されている。従業員の健康増進によって、労働生産性の向上が期待できるほか、企業イメージの向上や従業員の定着・採用の観点でメ...

-

2020年05月12日

新型コロナ感染予防に対する企業の取り組みー被用者に対するアンケート調査より

新型コロナウイルスの感染が拡大し続けている。企業における対策に関連して、2月21日、厚生労働省は、日本経済団体連合会、日本商工会議所、...

-

2020年04月28日

喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要

喫煙が喫煙者本人や周囲の人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。これまでも、健康増進法によって、他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙を防...

-

2020年04月16日

企業の新型コロナウイルス対策はこの1か月間でどう変わったか~取り組み実施は拡大。テレワークは大企業で拡大

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行にともない、企業では、従業員の働き方についての対応を迫られている。ニッセイ基礎研究所...

-

2020年03月31日

「健康経営」はどう広められてきたか~全国紙に対する計量テキスト分析によるアプローチ

新型コロナウイルスの拡大防止にみられるように、従業員の健康を重視する企業経営(健康経営)が広まってきている。本稿では、従業員や家族での...

-

2020年03月31日

高齢者の運転免許返納は増加したか?~返納率は上昇するも、都道府県差は拡大

警察庁の「運転免許統計」によると、2019年に運転免許の自主返納は、およそ60.1万件と、過去最多となった。その背景には、高齢運転者に...

-

2020年03月24日

インフルエンザの流行はほぼ収束~いま高熱が続いたら、新型コロナウイルスか?

新型コロナウイルスは、国内発生当初、マスコミ報道等では、初期の症状が似ている感染症という視点で、インフルエンザと比較した情報が多かった...

-

2020年03月23日

新型コロナウイルス感染予防に対する企業の取り組み-被用者に対するアンケート調査より

新型コロナウイルスへの対策として、イベントやセミナーの延期や自粛をはじめとして、時差出勤や在宅勤務を推奨する等「働き方改革」にもつなが...

-

2020年02月27日

妊婦加算は廃止~すべての患者について紹介先からの情報連携を評価

2018年4月に導入された「妊婦加算」が、わずか9か月で2019年1月以降凍結されていたが、今般正式に廃止が決まった。凍結当初は、加算...

-

2020年02月04日

若年女性のヘルスリテラシーと妊娠や出産、不妊治療に関する情報源

女性の社会進出とともに、多くの若年女性が月経に関連するトラブル、その他生殖器の疾患等の健康課題を抱えながら就労している。こういった女性...

-

2020年01月28日

子宮頸がんとHPVワクチンの現状

「日本人の2人に1人は、生涯において一度はがんになる」と言われている。がんは、さまざまな要因によって発症していると考えられているが、生...

-

2019年12月25日

女性のヘルスリテラシーと疾病不安、不妊症検査・受診の動向

女性の社会進出とともに、多くの若年女性が月経に関連するトラブル、その他生殖器の疾患等の健康課題を抱えながら就労をしていると言われている...

-

2019年12月17日

被用者の心身のストレス反応-働く目的、職場環境の影響

メンタルヘルス対策は、企業における健康増進政策の柱の1つである。2015年以降、常時雇用する労働者が50人以上の職場で「ストレスチェッ...

-

2019年12月10日

被用者の心身のストレス反応-基本属性による違い

メンタルヘルス対策は、企業における健康増進政策の柱の1つである。2015年以降、常時雇用する労働者が50人以上の職場で「ストレスチェッ...

-

2019年11月11日

企業が考える従業員のストレス要因とその改善状況~過重労働以外のストレス要因についての議論にも期待

企業において、従業員のストレス軽減への関心が高まっている。ストレスを放置すると、生産性の低下や、離職、メンタル面・身体面での疾患発症の...

-

2019年11月05日

子どもの骨折増加に2つの側面

(独法)日本スポーツ振興センターの「学校の管理下の災害」によると、子どもの骨折がこの10年間で1.5倍に増加している。本稿では、骨折率...

-

2019年10月25日

今年はインフルエンザの流行が早い可能性

今年もインフルエンザが流行する季節となった。今シーズンは、9月の半ばに一時期患者数が増えた。その後、患者数は落ち着いたものの、例年と比...

-

2019年10月24日

「健康状態がよい」と思うのは、どのようなとき?~判断の理由に関する自由記述回答のテキスト分析

一般に、年齢を重ねれば、若いときと比べて、体力低下を感じる機会や病気の発症が増える。しかし、高齢でも一定程度の不調や体力の低下を受容し...

-

2019年09月25日

ニッセイ景況アンケート調査結果-2019年度調査

■調査結果のポイント◆景況感は2年連続の悪化だが水準は高い。先行きは悪化を見込む◆従業員のストレス要因は「業務過多」が最多だが改善傾向...

-

2019年09月24日

医療・介護分野のデータ利活用による新たなサービスが2020年度稼働~「データヘルス改革」の進捗と展望

国民の健康寿命のさらなる延伸と、医療・介護サービスの効果的・効率的な提供を目指した「データヘルス改革」による、健康・医療・介護分野のデ...

-

2019年07月11日

健康寿命の都道府県格差

高齢化が進む中、国は、国民のQOL(生活の質)向上や医療費の削減のために、さまざまな健康増進政策を行っている。たとえば、健康日本21(...

-

2019年05月10日

高齢者による運転免許返納の都道府県差 ~団塊世代の免許保有率は高く、今後高齢ドライバーは増加する

高齢ドライバーの操作ミスが原因と思われる交通事故への注目が高まり、対策として、運転免許の自主返納が進められている。本稿では、自主返納の...

-

2019年05月09日

ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由

2015年以降、常時雇用する労働者が50人以上の職場で義務づけられている「ストレスチェック」は、対象となる職場ではおおむね実施されてい...

-

2019年04月23日

政策指標としての「健康寿命」が抱える課題

2018年10月、厚生労働省は「2040年を展望した社会保障・働き方改革」を掲げ、多様な就労・社会参加の環境整備、健康寿命の延伸、医療...

-

2019年04月08日

仕事のパフォーマンスを下げる「からだの症状」

欠勤にはいたっておらず、勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態を「プレゼンティーズム」と言う。労働者の...

-

2019年03月22日

高齢者による運転免許返納率の都道府県差

警察庁の「運転免許統計」によると、2017年に運転免許を自主返納したのは、およそ42.4万人(75歳以上が25.4万人)と、2016年...

-

2019年03月07日

65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は? ー人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える

日本は諸外国と比べても、寿命が長い国の1つであり、今なお、平均寿命は延び続けている。しかし、“健康”で長生きすることが多くの人の願いで...

-

2019年02月07日

健康寿命が延びたら国の医療費を削減できるの?

健康寿命への関心が高まっています。健康寿命への関心が高まっています。「健康寿命の延伸」は、骨太方針2018においても、目標として掲げら...

-

2019年01月22日

医療・介護連携政策下における患者の受療行動

病気発症後、入院、回復、退院までをスムーズに進めるために、医療機関の病床の機能分化、および地域との連携が進められている。また、外来の機...

-

2019年01月15日

65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は?~人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える~

日本は諸外国と比べても、寿命が長い国の1つであり、今なお、平均寿命は延び続けている。しかし、“健康”で長生きすることが多くの人の願いで...

-

2018年12月25日

子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要

就学前の子どもが医療機関にかかった時の窓口負担は、健康保険法によって、一般の3割よりも低い2割と定められている。また、現在、すべての都...

-

2018年12月07日

ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、 今後どこまで浸透するのか

企業における健康増進政策は、生活習慣病対策と、メンタルヘルス対策が中心となる。生活習慣病については、40~74歳を対象とする特定健診制...

-

2018年12月04日

健保と労災、給付の関係はどうなっているの?~業務上の病気やケガは健保対象外。社長や役員は労災対象外

業務中や通勤途上の病気やケガの場合、労災がおりることは多くの方がご存知でしょう。しかし、労災の対象、健保との違い、手続きの方法等があま...

-

2018年11月29日

診療時間外の外来受診が減少~診療時間内の早朝と夕方へシフト

診療時間外に、患者の都合(待ち時間が少なくて済むことや、学校や仕事と調整しやすいこと等)で、緊急性のない受診を行うことを「コンビニ受診...

-

2018年11月06日

最近の医療費の動向を教えて

2016年度の医療費が、42兆1,381億円だったことが公表されました。近年、医療費は、毎年平均1兆円(2~4%)程度のペースで増加し...

-

2018年10月30日

運動したら、健康になれるの?

日ごろの体調や生活習慣に関する最大の課題が「運動不足」である。肥満防止、ストレス解消、高齢期の運動機能の維持など、運動には様々な役割が...

-

2018年10月15日

ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、今後どこまで浸透するのか

メンタルヘルス対策は、企業における健康増進政策の柱の1つである。メンタルヘルス不調の発症や重症化は、職場が要因となることがあるため、企...

-

2018年10月10日

2018年熱中症による搬送は過去最多~軽症者の増加は熱中症初期症状や対策の周知によるもの?

今年の夏は暑かった。消防庁の発表によると、7~9月の熱中症による救急搬送者数は、8万5千人あまりと、救急搬送者数が公表されるようになっ...

-

2018年09月25日

国際疾病分類の改訂~健康・医療・介護データの蓄積に期待

2018年6月、WHO(世界保健機関)が国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)を公表した。1990年の改訂(ICD-10)以来の...

-

2018年07月09日

運動したら、健康になれるの?

日ごろの体調や生活習慣に関する最大の課題が「運動不足」である。肥満防止、ストレス解消、高齢期の運動機能の維持など、運動には様々な役割が...

-

2018年07月02日

肥満傾向の都道府県差~成人は最大で5kg程度の差

高齢化が進む中、国は、国民のQOL(生活の質)向上や医療費の削減のために、健康増進政策を行っている。その1つに、生活習慣病患者、および...

-

2018年05月28日

乾癬(かんせん)の受診実態~疾病の理解のために・乾癬(1)

乾癬という病気をご存じだろうか。皮膚が赤く盛り上がりかさぶた状になってはがれおちる慢性的な疾病で、関節炎、循環器疾患、メタボリック症候...

-

2018年05月23日

人間ドック、どこで受けても同じなの?

健康を維持するためには、健康を害する要因を取り除くことと、定期的に検査をし、なるべく早く異常を見つけて対処することが大切です。人間ドッ...

-

2018年05月01日

健康寿命の都道府県格差

今年3月、厚生労働省から2016年の都道府県別健康寿命が公表された。現在、国では、平均寿命の延伸とそれを上回る健康寿命の延伸、および地...

-

2018年04月24日

医療・介護分野における制度改革の進捗(2017年度下期)

団塊世代全員が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けて医療・介護分野における改革が進められている。2018年は、診療報酬・介護報...

-

2018年03月27日

カルテの電子化は私たちにとってどういうメリットがあるの?

カルテ(医療機関における診療記録)は、かつては手書きでしたが、日本では2000年ごろから電子化されてきました。電子カルテは、日本再興戦...

-

2018年03月22日

日本の医療費、何にお金がかかっているの?

日本の医療費の総額が年間いくらかご存じでしょうか。直近の厚生労働省の発表では、2015年度が約42兆3644億円と過去最高を更新しまし...

-

2018年03月19日

窓口負担はずっと3割なの?

現在、医療機関にかかった場合の、窓口における負担は、小学生から70歳未満が3割、就学前の子どもと70歳から74歳が2割、75歳以上が1...

-

2018年03月16日

医療分野における個人IDの導入で、何が便利になるの?

医療等(健康・医療・介護)分野において、国民に固有の番号(医療等ID)が導入され、2020年に本格的な運用が開始されます。この個人ID...

-

2018年03月05日

医療費が高額になってしまったらどうすればいいの?

保険診療においては、家計に対する医療費が過重にならないよう、医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」という仕組みがあります。上...

-

2018年03月01日

どんな予防接種が受けられるの?

予防接種は、人から人に伝染することによるまん延を予防すること、および、かかった場合に、病状が重篤になるおそれがあることから発生を予防す...

-

2018年01月23日

介護領域におけるデータベース構築の議論が開始

国の医療・介護ICT化に関する取組みに関して、医療分野に続いて介護分野においてもデータベースの構築や活用のための議論が行われている。そ...

-

2017年12月30日

今年のインフルエンザは例年と比べて注意が必要?

今年のインフルエンザは、現在のところ2009年当時「新型インフルエンザ」と言われた型が半数を占める。今年は、製造途中でワクチンの基とな...

-

2017年12月18日

「健康情報」の提供は、男女の特徴をいかしたアプローチを~「健康」への接し方は男女で違う

昨今、健康経営に関心をもつ企業が増え、健康問題による従業員の生産性低下を防ぐことや、公的医療保険の負担を抑制することを主な目的として、...

-

2017年12月11日

公的医療保険の収支状況と保険者による健康増進に向けた取組

健康保険の保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。2015年国保法等改正で...

-

2017年12月07日

増加を続ける国民医療費・個人の生涯医療費

2015年度の国民医療費と2016年度の概算医療費が、それぞれ厚生労働省から公表された。医療の高度化や寿命の延伸等によって、医療費は毎...

-

2017年10月13日

医療費支出の概要~男女差に着目して

医療の高度化や寿命の延伸等によって、医療費は毎年およそ1兆円ずつ増加しており、2015年度には42兆3,644億円となった。2016年...

-

2017年10月05日

2016年健康寿命は延びたが、平均寿命との差は縮まっていない~2016 年試算における平均寿命と健康寿命の差

7月27日に厚生労働省から「2016年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男性80.98年、女性87.14年と、いずれも過去最高を更新し...

-

2017年09月26日

医療・介護分野における2018年に向けた制度改革の動向

団塊世代全員が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けて医療・介護分野における改革が進められている。今回の改定等は、2013年に報...

-

2017年08月31日

子ども・高齢者ともに骨折は増加

骨折は、子ども時代と高齢期に多い。健康保険組合による2010~2016年度のレセプトデータを使って、子どもと高齢者のそれぞれについて、...

-

2017年07月31日

2016年健康寿命は延びたが、平均寿命との差は縮まっていない~2016年試算における平均寿命と健康寿命の差

7月27日に厚生労働省から「2016年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男性80.98年、女性87.14年と、いずれも過去最高を更新し...

-

2017年07月31日

3歳児のむし歯有病率の地域差

厚生労働省による「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」では、健康寿命の延伸と健康の地域差縮小のために、健康に関する...

-

2017年06月28日

大腸の内視鏡検査・治療の増加が民間医療保険に与える影響

大腸ポリープや大腸がんによる内視鏡手術が増加している。内視鏡によるポリープ等治療は、身体への負担が比較的軽く、場合によっては内視鏡検査...

-

2017年06月26日

増加する白内障手術と民間医療保険のリスク~社会環境の変化や診療報酬改定が与える影響

民間の医療保険では手術給付を行うことが多いが、保障期間が長いため、給付面で医療技術の進歩や診療報酬改定等の社会環境による影響を受ける。...

-

2017年04月10日

既往症や服薬歴の一元管理と利活用

国の成長戦略では、医療・介護分野でのICT化が進められている。これに関連した国の動向の紹介として、本レポートでは、新しく構築される疾病...

-

2017年03月08日

レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の活用状況

NDB(National Database)とは、医療機関を受診した際に、医療機関から保険者に対して発行されるレセプト(診療報酬明細書)...

-

2017年02月02日

妊娠・出産に関連する疾病リスク~怖いのは「卵子の老化」だけではない

従来と比べて高齢で子どもを持ちたいと考える夫婦が増えている。しかし、生殖能力は、男女とも年齢を重ねるに従って衰える。最近では、卵巣や子...

-

2017年01月24日

患者申出療養制度の現状~承認例や保険収載は増えるか

2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略」におけるアクションプランの1つである最先端の医療技術・医薬品などへの迅速なアクセスの確保...

-

2016年10月27日

“健康経営”と企業の業績~ニッセイ景況アンケートによる健康増進に向けた取組みと業績の相関

2013年6月に閣議決定された日本再興戦略では、「国民の健康寿命の延伸」が成長戦略の1つとして掲げられた。企業においても、従業員の健康...

-

2016年09月08日

ニッセイ景況アンケート調査結果-2016年度調査

■調査結果のポイント◆企業の景況感は3期ぶりに悪化、先行きも悪化を見込む。◆従業員の健康保持・増進に対する関心は1年半前と比べて上昇。...

-

2016年09月06日

まずは3年運動をしてみる~中高年男性の、運動実施率とBMIの5年観察

本稿では、中高年男性に多い「肥満1度」に注目し、5年後にBMIが改善した層、変化がなかった層、悪化した層にわけて、5年間の運動の実施・...

-

2016年05月20日

“かくれメタボ”の生活習慣病リスク(2)~健診受診年から5年後のリスク

肥満でなくても、血液や血圧のうち複数項目が基準外である場合(いわゆる“かくれメタボ”)が問題となっている。“かくれメタボ”は、メタボと...

-

2016年05月17日

“かくれメタボ”の生活習慣病リスク(1)~健診受診年のリスク

肥満でなくても、血液や血圧のうち複数項目が基準外である場合(いわゆる“かくれメタボ”)が問題となっている。“かくれメタボ”は、メタボと...

-

2016年03月31日

次は医療等ID

マイナンバー制度が平成28年1月にスタートした。医療等(医療・健康・介護)分野においても、個人に番号を付与し、医療や介護等のサービスを...

-

2016年03月31日

心疾患と生活習慣病~受診動向とレセプトデータからみた併発疾病

心疾患は、がんや脳血管疾患とともに死亡の大きな原因となる疾病である。心疾患は、先天性のもののほか、動脈硬化など生活習慣による体調の悪化...

-

2016年02月22日

企業における「メンタルヘルス対策」~健康経営における柱の1つ

企業の従業員の健康保持・増進への取組みが活発になっている。企業には、これまで「特定健康診査・特定保健指導」が義務付けられてきた。さらに...

-

2016年01月28日

「目指したい健康」はどんな状態?~アンケートによる「健康」の要素

健康であることは、多くの人の願いであり、多くの人が関心を持っていることだろう。人々の関心の高さを背景に、現在、健康づくりメニューや健康...

-

2015年11月30日

高額な医療費明細書の増加と保険者における対応

1件あたりの医療費が高額なレセプト(診療報酬明細書)が増加している。健康保険組合連合会の発表によれば、組合健保 において1000万円を超...

-

2015年11月10日

「健康づくり事業」や医療提供体制構築における自治体の役割

健康づくりや医療介護提供において、自治体が担うべき役割が大きくなっている。特に、市町村は、医療介護提供以外に、従来から母子保健事業、老...

-

2015年09月29日

健康寿命に関する2つの誤解

■要旨日本は長寿国である。しかし、かならずしも元気なまま寿命をまっとうするわけではない。高齢期における生活や、健康状態への不安は大きく...

-

2015年07月22日

健康・医療関連データ利用の動向~長期データ蓄積の工夫と柔軟な発想による分析

近年、健康・医療関連データの分析が活発に行われている。健康・医療関連データとしては、一般に電子カルテやレセプトデータ、健康診断の結果、...

-

2015年05月13日

「運動不足」は最大の健康課題

■要旨健康や体型の維持、疾病防止のために運動が重要だと考えている人は多い。ウォーキングなど気軽に始められる運動に関する情報も多いが、実...

-

2015年03月31日

従業員の健康保持・増進に向けた企業の取組み~保険者種別に着目して(2014年度下期 ニッセイ景況アンケートより)

■要旨日本生命保険(相)とニッセイ・リース(株)は、取引先企業を対象に「ニッセイ景況アンケート調査 2014年度下期調査(2015年1月...

-

2015年03月16日

介護経験の有無別にみた自分の介護のための準備状況

■要約高齢期において、「自分自身の介護」は不安事項の1つだ。生命保険文化センターの「平成25年度生活保障に関する調査」によると、自分の...

-

2015年02月24日

ニッセイ景況アンケート調査結果-2014年度下期調査

■調査結果のポイント◆企業の景況感は改善優勢も、消費の低迷を背景にやや足踏み状態◆従業員の健康保持・増進に対する関心は高まり、取組み効...

-

2015年02月10日

がん罹患者の医療費自己負担額~レセプトによる高額療養費制度を考慮した自己負担額の推移

生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によれば、ケガや病気に対しておよそ9割の人が不安を感じている。不安を感じる内容を見ると、...

-

2014年12月08日

脳血管疾患による長期入院者の受診状況~レセプトデータによる入院前から退院後5年間の受診の分析

生活習慣病の1つである脳血管疾患の有病者数は、高齢化や生活習慣の変化によって増加しており、今後も増加することが予測されている。一方、脳...

-

2014年10月14日

脳血管疾患発症者の医療機関受診状況の変化~公的統計による時系列分析

■要約脳血管疾患は、生活習慣をきっかけとして発症する生活習慣病の1つであり、中高年以降で発症することが多い。死亡することもあるほか、死...

-

2014年10月07日

健康寿命も延びているか-2013年試算における平均寿命と健康寿命の差

7月31日に厚生労働省から「2013年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男女とも過去最高を更新したことがわかった。しかし、最近では、生...

-

2014年09月08日

健康診断で知りたい情報~健康診断結果とレセプトデータの受診歴による分析より

■要約この春、健康診断の「基準範囲」が話題になった。「基準範囲」とは、健康な人の検査数値の範囲のことだが、この話題をうけて「病気の診断...

-

2014年08月06日

健康寿命も延びているか~2013年試算における平均寿命と健康寿命の差

■要約7月31日に厚生労働省から「2013年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男女とも過去最高を更新したことがわかった。しかし、最近で...

-

2014年06月17日

生活習慣改善のための「保健指導」を希望するのはどのような人か?~健康診断における質問項目の回答結果より

■要約2014年度から厚生労働省主導で「データヘルス計画」が始まった。このデータヘルス計画において、健康保険組合は、健康診断によって組...

-

2014年03月28日

健康診断の「要注意」はどういう状態か

■要約2014年度から厚生労働省主導で「データヘルス計画」が始まる。このデータヘルス計画の中で、健康保険組合は健康診断の結果と医療機関...

-

2014年03月27日

介護に対する不安と介護資金の準備状況

■要旨介護状態になることへの不安が高まっている。しかし、介護費用の問題が不安の大きな要因であるにもかかわらず、経済的な準備をしている割...

-

2014年03月18日

年齢別・医療費水準別にみた3年間の医療費の変動~レセプトデータを使った医療費推移の分析

■要約厚生労働省が発表している「年齢階級別一人当たり医療費」によれば、医療費は乳幼児期を除いて年齢とともに増加する。しかし、この統計は...

-

2014年03月13日

健康診断の「要注意」はどういう状態か

■要約2014年度から厚生労働省主導で「データヘルス計画」が始まる。このデータヘルス計画の中で、健康保険組合は健康診断の結果と医療機関...

-

2014年02月05日

骨折が先か、骨粗鬆症が先か

■要旨骨折は要介護状態になる要因の1つである。中でも要介護状態になることが多いとされる大腿部の骨折の多くが骨粗鬆症に起因すると考えられ...

-

2013年12月17日

ケガや病気に対する不安の変化と医療機関受診状況

■要旨医療保険は、あらゆる性・年齢に需要がある商品である。現在売られている医療保険は、終身保障するものが主流となっていて、同じ保険事故...

-

2013年12月06日

年齢別・医療費水準別にみた3年間の医療費の変動-レセプトデータを使った医療費推移の分析

■要旨厚生労働省が発表している「年齢階級別一人当たり医療費」によれば、医療費は乳幼児期を除いて年齢とともに増加する。しかし、この統計は...

-

2013年10月08日

年齢別の骨折部位と治療期間

■要旨骨折は子ども時代と高齢期に多い。高齢期における骨折は、部位や骨折の状況によっては、介護を必要とする状態になるリスクや死亡率が高ま...

-

2013年09月06日

年齢別・医療費水準別にみた3年間の医療費の変動 ~ レセプトデータを使った医療費推移の分析

■要約厚生労働省が発表している「年齢階級別一人当たり医療費」によれば、医療費は乳幼児期を除いて年齢とともに増加する。しかし、この統計は...

-

2013年08月07日

BMIと“ロコモ”-体格別にみた高齢期における疾病リスク

最近、「ロコモ」という言葉をテレビや雑誌、インターネット等で頻繁に見かけるようになった。「ロコモ」とは、ロコモティブシンドローム(ロコ...

-

2013年07月11日

消費者調査にみる医療保険に関する誤情報 ~医療保険に関するクイズ正答率の分析

■要旨医療保険は消費者からの関心が高く、初めて加入する生命保険商品が医療保険である人も少なくない。しかし、死亡保障商品等と比べると仕組...

-

2013年05月16日

BMIと“ロコモ”~体格別にみた高齢期における疾病リスク

■要旨最近、“ロコモ”という言葉をテレビや雑誌、インターネット等で頻繁に見かけるようになった。“ロ...

-

2013年03月29日

再入院を含めた通算入院期間 ~レセプトデータを使った再入院状況の確認

■見出し1――在院日数短縮化と医療保険2――在院日数の短縮化と転院や再入院の状況~公的統計から3――再入院の発生状況~レセプトデータに...

-

2013年02月27日

若年層の生活不安と生活設計~結婚、子ども、親との同居の影響

■見出し1――はじめに2――配偶関係、および既婚者の就労状況の確認3――将来の生活に対する不安~既婚者と女性は不安がたくさん4――生活...

-

2012年12月17日

在院日数は引き続き短期化~2011年患者調査より

■見出し1――在院日数は引き続き短期化。特に高年齢層で顕著2――疾病ごとに在院日数や患者数の推移状況は異なる3――今後の推移にも注目■...

-

2012年11月02日

2009年「新型インフルエンザ」流行時に情報は的確に伝わったか~レセプトデータによる検証

■見出し1――はじめに2――集計結果 1|使用データと分析方法 2|流行は例年より早く始まり、流行期間は長め 3|流行当初は、インフルエンザ...

-

2012年10月09日

高齢者の受療行動・疾病・医療費~医療統計に見られる10年余の動向

■見出し1――はじめに2――高齢者の受療状況と10年余の変化 1│高齢者の受療行動 2│高齢者の疾病の状況 3│高齢者の医療費の状況3――ま...

-

2012年09月27日

レセプトデータを利用した疾病状況分析の試み

■見出し1――はじめに2――疾病状況がわかる統計3――レセプトデータによる分析4――集計結果5――今後の展望■introduction...

-

2012年07月09日

「健康寿命」の伸長には若い頃からの健康改善が重要~2012年「健康寿命」の公表について考える

■見出し1――「健康寿命」は古くから使われているが、認知は低い2――今回の健康寿命の計算方法は、主観的な健康に着目3――主観的な「健康...

-

2012年07月02日

「3大死因」が変わるかも?

日本の3大死因とは、「悪性新生物」(がん)、「心疾患(高血圧性を除く。以下同じ。)」、「脳血管疾患」で、人口動態調査によれば、2010...

-

2012年06月27日

高齢者の受療行動・疾病・医療費~医療統計に見られる10年余の動向

■見出し1―はじめに2―高齢者の受療状況と10年余の変化 1|高齢者の受療行動 2|高齢者の疾病の状況 3|高齢者の医療費の状況3―まとめ■...

-

2012年06月05日

「3大死因」が変わるかも?

日本の3大死因とは、「悪性新生物」(がん)、「心疾患(高血圧性を除く。以下同じ。)」、「脳血管疾患」で、人口動態調査によれば、2010...

-

2012年03月30日

金融行動でみたリタイアメント層の資産形成・運用―投資経験やリタイアメント・ライフの生活設計開始時期によるセグメンテーション(2)

1昨今の運用状況悪化の中、金融商品の選択において安全志向が強まり、この数年の退職金等いわゆる「団塊マネー」の多くが預貯金として保有され...

-

2012年02月24日

若年女性の健康不安と医療保障ニーズ-厚生統計からみた若年女性の医療リスク-

「生活保障に関する調査(生命保険文化センター)」によれば、20~30歳代の若年女性は、ケガや病気に対する不安が同年代の男性より強い。同...

-

2012年02月22日

なんでこの年になって・・・

「なんでこの年になって、毎年身長を計られなくてはいけないのだろう?」これは、健康診断後に会社の先輩がつぶやいた一言である。ごもっともだ...

-

2011年06月24日

H1N1型インフルエンザ流行を振り返って

2011年3月31日、H1N1型のインフルエンザ(以下H1N1型と記す)の感染症法上の分類が「新型インフルエンザ」から「季節性インフル...

-

2009年11月18日

新型インフルエンザ・ワクチンはどこに!?

各地で新型インフルエンザ・ワクチンの接種がはじまった。ワクチンの接種は、国が決めた優先順位に沿って行われている。東京都などいくつかの都...

-

2009年04月24日

生協法改正による生協共済の契約者保護の充実

■目次1--------はじめに2--------生協法を根拠とする共済の概要3--------改正の内容4--------法改正の影...

-

2009年03月25日

金融マーケティングにおけるセグメンテーション -生保加入時の能動的行動に注目して-

1本稿は、筆者らが金融・保険商品にかかわる消費者行動を定点的に観察している中で、近年目立っている「自ら調べた情報をもとに会社や商品を比...

-

2008年02月25日

次世代法が企業にもたらした影響

■目次1.次世代法・認定制度の概要2.勤務時間短縮等の措置の導入率の変化3.次世代法がもたらした影響■introduction急速に進...

-

2006年03月25日

中国とインドにおける中間層と生活保障意識

■目次1.はじめに2.中国・インドにおける中間層の規模3.中国とインドの教育環境・医療環境4.中国とインドの生活保障意識5. おわりに■...

コンテンツ紹介

-

レポート

-

受託実績・コンサルティング

【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ページTopへ戻る