- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 増加を続ける国民医療費・個人の生涯医療費

2017年12月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―2015年度国民医療費は42兆円3,644億円

2015年度の国民医療費と2016年度の概算医療費1が、それぞれ厚生労働省から公表された。

医療の高度化や寿命の延伸等によって、医療費は毎年およそ1兆円ずつ増加しており、2015年度には42兆3,644億円となった。2016年度は、14年ぶりに減少する見込みであるが、高額医薬品の価格引き下げによる一時的なものであり、医療費が増加基調であることに変わりはない。

国民一人ひとりの生涯医療費2も増加しており、2015年度データでは、男性が2,580万円、女性が2,820万円だった(10割負担として計算)。この男女差は、平均寿命の差3と疾病構造の違いによる。

本稿では、国全体、および個人の医療費支出状況を紹介する。

1 概算医療費は、審査支払機関の算定ベースの診療報酬の集計であり、はり・きゅう、保険証忘れ等による全額自費支払い、労働者災害補償保険等による医療費は含まない。そのため国民医療費の98%程度で推移している。

医療の高度化や寿命の延伸等によって、医療費は毎年およそ1兆円ずつ増加しており、2015年度には42兆3,644億円となった。2016年度は、14年ぶりに減少する見込みであるが、高額医薬品の価格引き下げによる一時的なものであり、医療費が増加基調であることに変わりはない。

国民一人ひとりの生涯医療費2も増加しており、2015年度データでは、男性が2,580万円、女性が2,820万円だった(10割負担として計算)。この男女差は、平均寿命の差3と疾病構造の違いによる。

本稿では、国全体、および個人の医療費支出状況を紹介する。

1 概算医療費は、審査支払機関の算定ベースの診療報酬の集計であり、はり・きゅう、保険証忘れ等による全額自費支払い、労働者災害補償保険等による医療費は含まない。そのため国民医療費の98%程度で推移している。

2 生涯医療費とは、年齢別1人当たり国民医療費及び年齢別死亡率が変化しないとした場合に、1人の人が生涯で必要となる平均医療費を推計したもの。厚生労働省による「平成27年度国民医療費」と「第22回完全生命表」から筆者が計算。

3 厚生労働省「2016年簡易生命表」によると、平均寿命は男性が80.98年、女性が87.14年である。

2―国全体の医療費支出の動向

1|国民医療費の範囲

国民医療費とは、医療機関等で保険診療の対象である傷病の治療に要した費用を言う。健康診断や大衆薬等の予防・健康増進分野、先進医療等の研究開発分野、差額ベッド代等の生活サービス等分野、介護等分野は含まない。

2|医療費支出の内訳

(1)医科診療が医療費総額の7割。増加しているのは薬局調剤

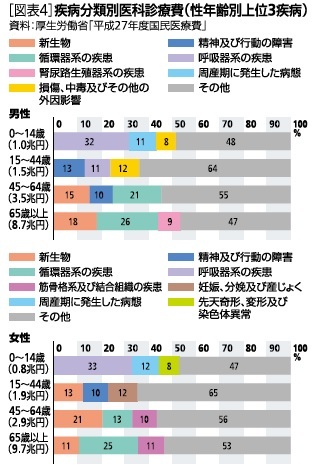

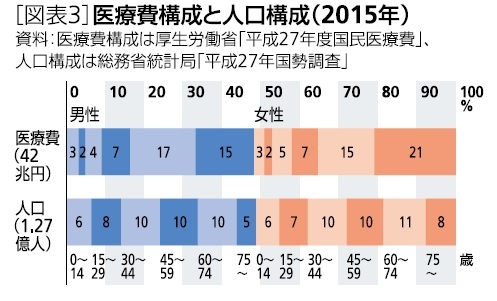

国民医療費を、医科診療(入院・入院外)、歯科診療、薬局調剤といった診療種類別にみると、2015年度の国民医療費約42兆円のうち、医科診療が約30兆円と全体の7割を占めて最も多く、次いで薬局調剤が約8兆円と続く[図表1]。医科診療を入院・入院外別にみると、入院が約16兆円、入院外が約14兆円と、入院が高い。

国民医療費とは、医療機関等で保険診療の対象である傷病の治療に要した費用を言う。健康診断や大衆薬等の予防・健康増進分野、先進医療等の研究開発分野、差額ベッド代等の生活サービス等分野、介護等分野は含まない。

2|医療費支出の内訳

(1)医科診療が医療費総額の7割。増加しているのは薬局調剤

国民医療費を、医科診療(入院・入院外)、歯科診療、薬局調剤といった診療種類別にみると、2015年度の国民医療費約42兆円のうち、医科診療が約30兆円と全体の7割を占めて最も多く、次いで薬局調剤が約8兆円と続く[図表1]。医科診療を入院・入院外別にみると、入院が約16兆円、入院外が約14兆円と、入院が高い。

5年間で医療費総額は13%増加していた。内訳をみると、医科診療で約10%、歯科診療で約9%、薬局調剤で約30%、その他入院時の食事・生活、訪問看護、療養等で約4%増加しており、最も増加が著しいのは薬局調剤だった。国の政策によって在宅医療へシフトしているため、訪問看護が5年前の約2倍にまで増加しているが、他診療種類と比べて総額が小さいため、今のところ影響は小さい。

医療費増加の要因として、人口増の影響(2008年度以降はマイナス)、高齢化の影響、診療報酬改定、その他の医療の高度化等の影響が考えられているが[図表2]、最近の医療費の伸びは、人口の高齢化と、医療の高度化等の要因によるところが大きい。特に2015年度は、前年に比べて伸び率が大きいが、薬価が高い医薬品が保険収載された影響だと分析されている。

医療費増加の要因として、人口増の影響(2008年度以降はマイナス)、高齢化の影響、診療報酬改定、その他の医療の高度化等の影響が考えられているが[図表2]、最近の医療費の伸びは、人口の高齢化と、医療の高度化等の要因によるところが大きい。特に2015年度は、前年に比べて伸び率が大きいが、薬価が高い医薬品が保険収載された影響だと分析されている。

(3)男女とも中高年以降で循環器系の疾患と

(3)男女とも中高年以降で循環器系の疾患と新生物による医療費が高い

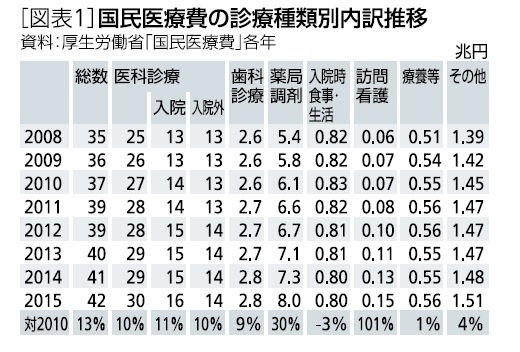

図表4は、国民医療費の7割を占める医科診療費の疾病分類別構成(構成比で上位3疾病)を示している。男女とも中高年以降では循環器系の疾患と新生物が上位を占める。

新生物の構成比が高いのは、男性が45歳以上であるのに対し、女性はそれより若い15歳以上である。乳がん、子宮がん等女性特有のがん患者が比較的若いことによる。

男性でのみ上位となっている疾病は、44歳以下では骨折等の損傷、中毒及びその他の外因の影響、65歳以上では前立腺の疾患等の腎尿路生殖器系の疾患である。一方、女性でのみ上位となっている疾病は、15~44歳では妊娠、分娩及び産じょくと、45歳以上では関節症や骨粗しょう症等の筋骨格系及び結合組織の疾患である。65歳以上の女性では、筋骨格系及び結合組織の疾患による医療費は、新生物と同程度のウエイトを占めて高い。

男女とも中高年以降で、循環器系疾患と新生物の医科診療費が並んで高く、大きな差はないが、総患者数4では大きな差があり、循環器系疾患が新生物の4~10倍と推計されている(厚生労働省「2014年患者調査」)。また、65歳以上の女性で、新生物と筋骨格系及び結合組織の疾患の医科診療費が同程度であるが、総患者数では、筋骨格系及び結合組織の疾患の患者は新生物患者の5倍程度と推計されている。

すなわち、医療費は、新生物のように、患者数は少ないが患者一人あたりの医療費が平均して大きいケースと、筋骨格系及び結合組織の疾患のように、患者一人あたりの医療費は平均すると小さいが患者数が多いことによって高くなっているケースがある。

4 継続的に医療を受けている者の数を推計したもの。

すなわち、医療費は、新生物のように、患者数は少ないが患者一人あたりの医療費が平均して大きいケースと、筋骨格系及び結合組織の疾患のように、患者一人あたりの医療費は平均すると小さいが患者数が多いことによって高くなっているケースがある。

4 継続的に医療を受けている者の数を推計したもの。

3―個人の医療費支出の動向

70歳以上で生涯医療費の半分

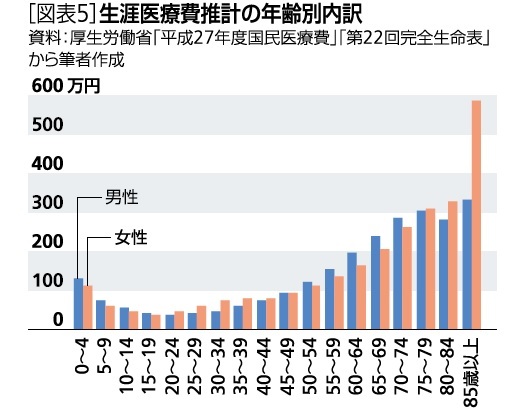

個人の生涯医療費は、2015年度のデータで男性が2,580万円、女性が2,820万円だった[図表5]。男女とも70歳以上で生涯医療費のおよそ半分を使う(男性47%、女性53%)。

男女を比較すると、20~49歳と75歳以上で女性の医療費が高い。20~49歳の女性の医療費は、この年代の女性特有の「妊娠、分娩及び産じょく」によって、同年代の男性を上回ると考えられる。

女性の85歳以上が極端に高くなっているのは、年齢別の内訳を5歳刻みで表記しているのに対し、85歳以上は死亡するまでを合算しているからである。その期間は、男性平均6.22年、女性平均8.30年(85歳の平均余命)である。

生活医療費も、時系列でみると増加している。

個人の生涯医療費は、2015年度のデータで男性が2,580万円、女性が2,820万円だった[図表5]。男女とも70歳以上で生涯医療費のおよそ半分を使う(男性47%、女性53%)。

男女を比較すると、20~49歳と75歳以上で女性の医療費が高い。20~49歳の女性の医療費は、この年代の女性特有の「妊娠、分娩及び産じょく」によって、同年代の男性を上回ると考えられる。

女性の85歳以上が極端に高くなっているのは、年齢別の内訳を5歳刻みで表記しているのに対し、85歳以上は死亡するまでを合算しているからである。その期間は、男性平均6.22年、女性平均8.30年(85歳の平均余命)である。

生活医療費も、時系列でみると増加している。

4―おわりに

以上みてきたとおり、2015年度の医療費は42兆3,644億円と過去最高となった。診療種類別にみると、医科診療がその7割を占め、30兆円程度である。医科診療、歯科診療、薬局調剤等いずれの診療種類も上昇傾向にある。特に薬局調剤が5年間で30%と、他の診療科目と比べて大幅に増加している。昨今の医療費の増加は、高齢化だけでなく、医薬品の価格上昇等の医療の高度化による影響が大きい。従って、現在、厚生労働省で議論が進められている薬価の抜本改革の国民医療費総額への影響も大きいと考えられる。

男女とも中高年以降では新生物、循環器系の疾患による医療費が高くなっている。男性でのみ医療費が高い疾病は、年齢により損傷、中毒及びその他の外因の影響や腎尿路生殖器系の疾患である。また、女性でのみ高い疾病は、年齢により妊娠、分娩及び産じょくや関節炎等筋骨格系及び結合組織の疾患である。

疾病分類別医療費は、新生物のように、患者数は少ないが患者一人あたりの医療費が平均して大きいケースと、筋骨格系及び結合組織の疾患のように、患者一人あたりの医療費は相対的に少ないが患者数が多いことによって高くなっているケースがある。

男女とも中高年以降では新生物、循環器系の疾患による医療費が高くなっている。男性でのみ医療費が高い疾病は、年齢により損傷、中毒及びその他の外因の影響や腎尿路生殖器系の疾患である。また、女性でのみ高い疾病は、年齢により妊娠、分娩及び産じょくや関節炎等筋骨格系及び結合組織の疾患である。

疾病分類別医療費は、新生物のように、患者数は少ないが患者一人あたりの医療費が平均して大きいケースと、筋骨格系及び結合組織の疾患のように、患者一人あたりの医療費は相対的に少ないが患者数が多いことによって高くなっているケースがある。

(2017年12月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1783

経歴

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【増加を続ける国民医療費・個人の生涯医療費】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

増加を続ける国民医療費・個人の生涯医療費のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!