- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 企業における「メンタルヘルス対策」~健康経営における柱の1つ

企業における「メンタルヘルス対策」~健康経営における柱の1つ

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

企業の従業員の健康保持・増進への取組みが活発になっている。

企業には、これまで「特定健康診査・特定保健指導」が義務付けられてきた。さらに、2015年12月以降は、改正労働安全衛生法によって、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見と早期対処を目的とした「ストレスチェック制度」が導入された。

法律によって各種制度が導入されている一方で、企業においては、従業員の健康悪化は経営上の重大なリスクと考え、従業員の健康保持・増進を進めることによって、生産性の向上、業務の効率化につなげようとする考え方が広まってきている。

本稿では、こういった背景を踏まえ、昨今企業にとって課題となっている「メンタルヘルス」を取り上げ、公的な統計から現在の疾病の発生状況を概観した上で、2015年1月に日本生命とニッセイリースが行った「景況アンケート」から、企業における取組みやその目的、改善状況について紹介する。

■目次

1――従業員の健康への配慮は、企業にとって重要な課題となっている

2――メンタルヘルス不調者は増加傾向にある

1|就労世代の「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」は増加

2|精神障害等の労災請求件数も増加

3――企業における「メンタルヘルス対策」に対する取組みは徐々に浸透している

1|「メンタルヘルス対策」への関心は大企業・中堅企業で高い

2|「メンタルヘルス対策」による改善は認識されている

4――今後は取組みによる改善事例の報告に期待したい

1――従業員の健康への配慮は、企業にとって重要な課題となっている

企業には、2008年4月以降、高齢者の医療の確保に関する法律によって、メタボリックシンドローム対象者や予備群、生活習慣病患者の早期発見と悪化防止を目的として「特定健康診査・特定保健指導」が義務付けられてきた。2015年には、レセプト情報(ナショナルデータベース)と突合することにより、医療費適正化効果についての成果が報告されている1。さらに、2015年12月以降は、改正労働安全衛生法によって、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見と早期対処を目的とした「ストレスチェック制度」が導入された2。

法律によって各種制度が導入されている一方で、企業においては、従業員の健康悪化は経営上の重大なリスクと考え、従業員の健康保持・増進を進めることによって、生産性の向上、業務の効率化につなげようとする考え方が広まってきている。さらに、企業による従業員の健康保持・増進に向けて行う取組みに対して、第三者が評価を行う動きも活発になっている。たとえば、2012年に日本政策投資銀行では、従業員の健康配慮への取り組みに優れた企業を評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定するという「健康経営格付」の専門手法を導入した3。また、2015年には、経済産業省が東京証券取引所と共同で、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定し、公表することで、企業の健康経営4の取組が株式市場等において、適切に評価される仕組みづくりに取り組んでいる5。

本稿では、こういった背景を踏まえ、昨今企業にとって課題となっている「メンタルヘルス」を取り上げ、公的な統計から現在の疾病の発生状況を概観した上で、2015年1月に日本生命とニッセイリースが行った「景況アンケート」から、企業における取組みやその目的、改善状況について紹介する。

1 厚生労働省特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ(2015年7月)「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ 最終取りまとめ」

2 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査。常時使用する労働者が50名以上の事業所に義務付けられた(労働者50人未満の事業所については当分の間努力義務とされる)。

3 日本政策投資銀行サイトより引用(http://www.dbj.jp/service/finance/health/)。

4 「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標。

5 経済産業省サイトより引用(http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html)。

2――メンタルヘルス不調者は増加傾向にある

以下では、厚生労働省による「患者調査」および「過労死等の労災補償状況」から、メンタルヘルス不調者数の状況を紹介する。

1|就労世代の「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」は増加

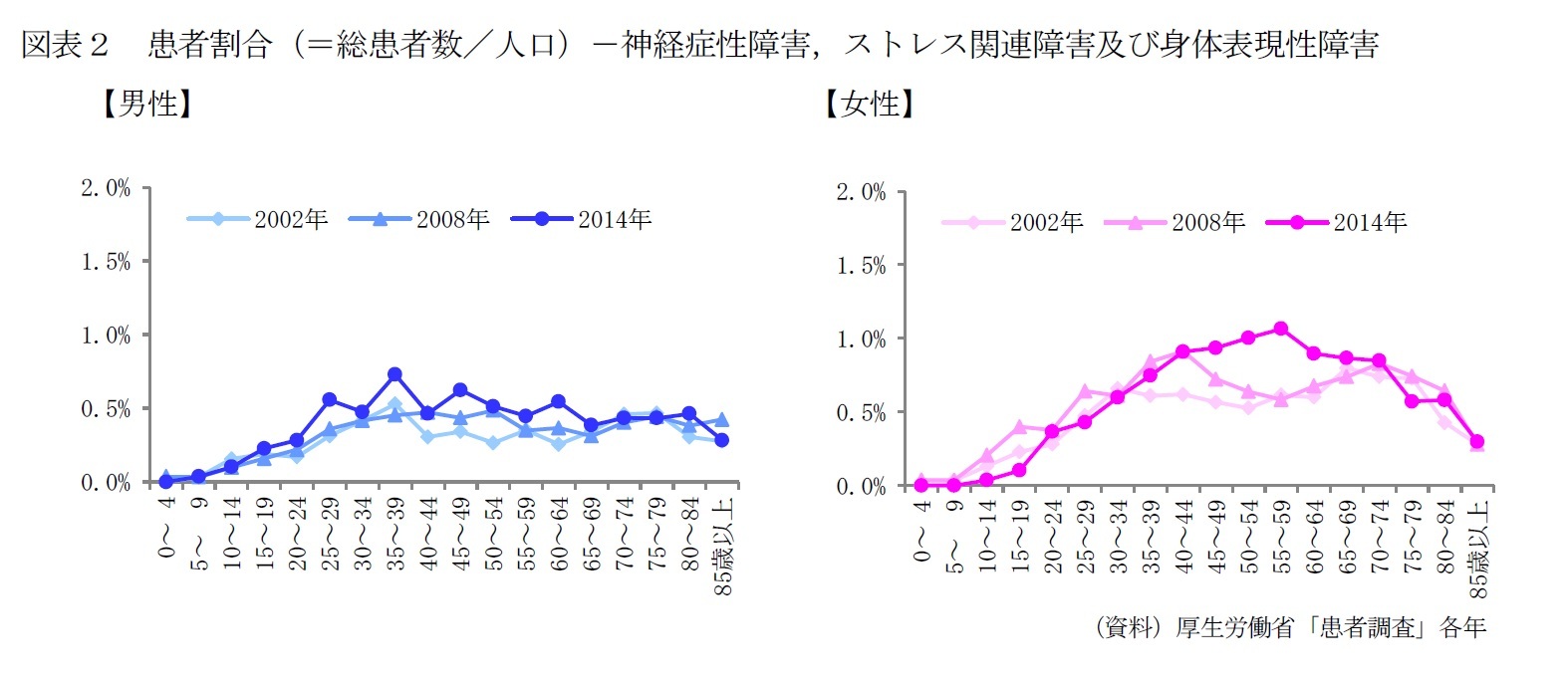

企業におけるメンタルヘルス不調者は、国際疾病分類第10回修正版(ICD10)においては「精神および行動の障害」のうち、業務に関連して発病する可能性があるとされる「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)6」と「神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害7」に分類された疾病の患者とすることが多い8。そこで、厚生労働省の「患者調査」で、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」と「神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害」それぞれの総患者数9を、同時期の人口で割ることで計算した患者割合の2002年から2014年にかけての推移を性別・年齢階級別にみた(図表1、2)。

「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」の患者割合は、2002年調査では男女とも70歳代をピークとして年齢が上がるほど高い傾向があったのに対し、2014年調査では40代頃を中心とする就労世代で最も高くなっており、患者割合の年代別の傾向が変化している。また、「神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害」の患者割合は、2002年調査と比べると、2014年調査では男性は30~64歳、女性は40~64歳頃で増加している。

6 国際疾病分類第10回修正版の分類コードF3とした。

7 国際疾病分類第10回修正版の分類コードF4とした。

8 厚生労働省「精神障害の労災認定(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html)」より。

9 総患者数とは、調査日現在において、継続的に 医療を受けている者の数を次の算式により推計したもの。

総患者数=入院患者数+初診外来患者数+ 再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)

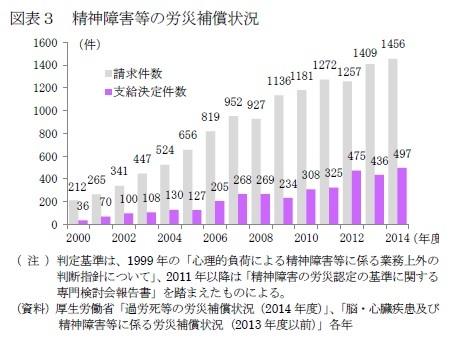

厚生労働省「過労死等の労災補償状況(2013年度以前は「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」として同省より公表。)」によれば、精神障害等の労災の請求件数と支給決定件数は、ともに増加傾向にある。

労災は、厚生労働省による基準に基づいて認定されるが、わかりやすく迅速に認定することを目的として2011年に約12年ぶりに認定基準が改定された。

メンタルヘルス不調者増加の背景には、症状が同じでも、精神疾患の判定基準が明確になったことで認定数が増えたり、国民の精神疾患に対する認識が変わったことで医療機関を受診する患者が増えた影響もあると考えられる。いずれにしても、就労世代、就労者のメンタルヘルス不調者の増加は課題となっていると言えるだろう。

(2016年02月22日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【企業における「メンタルヘルス対策」~健康経営における柱の1つ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

企業における「メンタルヘルス対策」~健康経営における柱の1つのレポート Topへ

![図表1 患者割合(=総患者数/人口)-気分[感情]障害(躁うつ病を含む)](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/52295_ext_15_2.jpg?v=1455868564)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!