- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は? ー人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える

65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は? ー人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える

基礎研REPORT(冊子版)3月号

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

現在、一般的に使われている「健康寿命」は国の定義によるもので、0歳児が今後、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を示している。ただし、「健康寿命」が気になりだすのは、中高年以上であることから、0歳の「健康寿命」では実感がつかみにくいと思われる。

そこで、本稿では、65歳時点の「健康余命」について紹介する。

1―「余命」は、「寿命ー年齢」より長い

その結果、65歳の人は平均で男性84.55歳、女性89.38歳まで生きる計算になる。

2|男性/女性の健康寿命は72.14/74.79年。65歳の男性/女性の健康余命は14.09/16.15年。

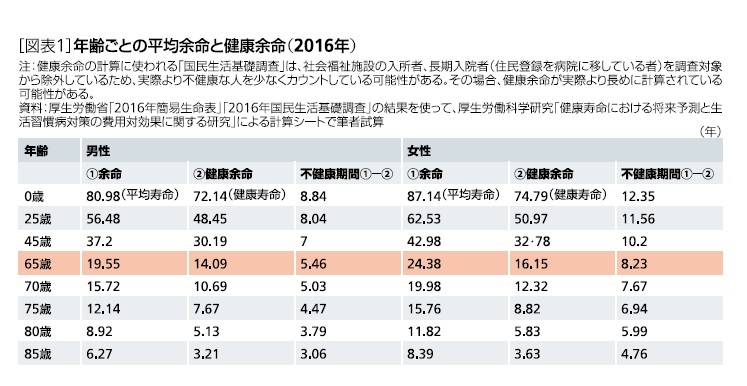

次に、2016年の健康寿命( 厚生労働省の定義による。詳細は後述。)は、男性72.14/女性74.79年だった*2。では、65歳の人が、今後健康でいられる平均的な期間は?というと、やはり「健康寿命-年齢(男性7.14/女性9.79年)」ではない。今後、健康でいられる平均的な期間を“健康余命”とすると、65歳の人の健康余命は男性14.09/女性16.15年であり、「健康寿命ー年齢」と比べて2倍近くもの差がある[図表1]。

これは、健康寿命(=0歳児の健康余命)が65歳未満の不健康な期間も差し引いて計算しているのに対し、65歳の健康余命は65歳以降の不健康な期間のみを差し引いているからだ。

厚生労働省の「健康寿命」の定義によれば、“不健康”とは、「健康上の問題で日常生活に支障がある」状態を指す。若い時にも“不健康”な期間はあるし、いったん“不健康”になっても、また“健康”になることもある。

したがって、65歳の人は、平均すると、あと男性19.55/女性24.38年間生きて、そのうち合計で男性14.09/女性16.15年間は“健康”なのだ。余命から健康余命を引いて、65歳以降の“不健康な期間”を計算すると、平均で男性5.46/女性8.23年となる。

高齢期になれば、人生100年時代の生涯設計は、「寿命ー年齢」ではなく、「余命」で考える方が適当だろう。平均寿命を目安に老後の生活のための資産形成をするのでは不十分である可能性があるし、健康でいられる期間を見誤って悲観的になりすぎるはもったいない。

3|65歳の健康余命は延伸。平均余命との差は横ばい。

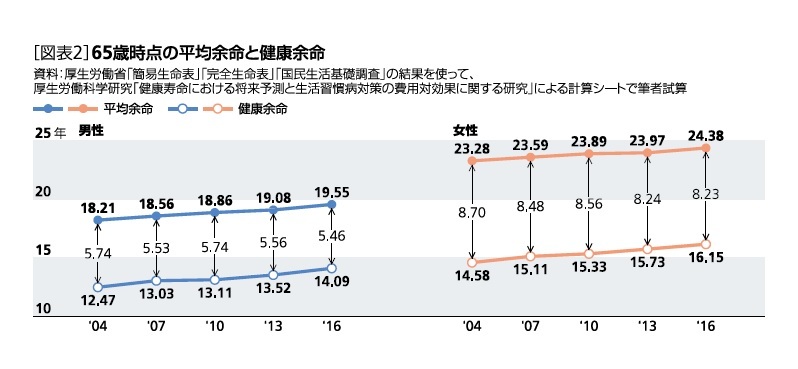

2001年以降の65歳時点の平均余命と健康余命の推移を見ると、いずれも延伸している[図表2]。

2―“不健康期間”とは、“介護を必要とする期間”ではない

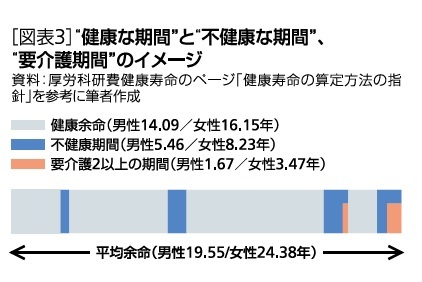

“不健康期間”が、介護を必要とする期間であると解釈するのも間違っている。現在、一般的に使われている「健康寿命」は厚生労働省の基準によるもので、ここで言う“健康”とは、「健康上の問題で日常生活に影響がない」ことを言う 。「日常生活」とは、たとえば「日常生活の動作(起床、衣服着脱、食事、入浴など)」、「外出(時間や作業量などが制限される)」、「仕事、家事、学業(時間や作業量などが制限される)」、「運動(スポーツを含む)」等、幅広い。

上述のとおり、この定義による“不健康”な期間は、介護を必要とする期間を指しているのではなく、若い時にも断続的にあり得るもので、人生の末期にまとまって訪れるわけでもない[図表3]。

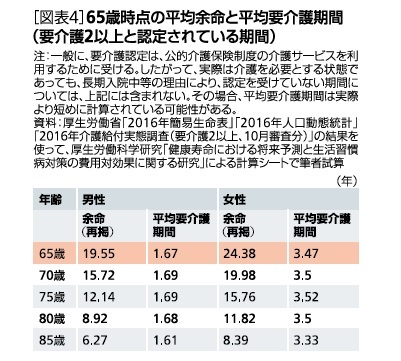

3―では、“介護を必要とする平均期間”は?

4―正しい定義を知って、適切に準備するために使う

この計算は、もともとは都道府県による健康格差を縮小することを目的として、保健医療に関する取り組みの計画や評価のために行われた。したがって、同様の条件で計算し、諸外国や都道府県、時系列で比較するのに適している。

個人の生涯設計に適用するとすれば、“健康余命”と“健康寿命-年齢”には大きな差があり、特に高齢期においては“健康余命”で考えるのが適当だということだろう。また、ここで計算しているのは平均であり、不健康な期間には幅があるため、人によって異なることも考慮しておく必要がありそうだ。

“不健康な期間”について過剰な不安や拒絶感をもつのではなく、“健康余命”の長さを過少評価することなく、計算の前提を理解し、適切に健康増進に向けた生活を送ることや資産の形成を含めた生涯設計を進めることが大切だろう。

*1 厚生労働省「平成29年簡易生命表」より

*2 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料より

*3 計算には、3年に1回実施される「国民生活基礎調査(大規模調査)」の「健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という問に対する回答が使われる

(2019年03月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は? ー人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

65歳の人が、今後“健康”でいられる期間は? ー人生100年時代は、「健康寿命」ではなく「健康余命」で考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!