- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

関係人口とは、地域に住むことを前提とせず、都市と地方を行き来しながら地域に何らかの形で関与し続ける人々を指す。

政策的には、地方移住を「定住」ではなく「関わり方の選択肢」として位置づけ直す点に特徴があり、2018年の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」以降、積極的に推進されてきた。新たに発足した高市新政権も、観光・交通・デジタル・産業クラスターを地方の未来に向けた戦略軸に据えており、その中で、地域と都市を往還する人の流れ――すなわち関係人口や二地域居住――について言及している。

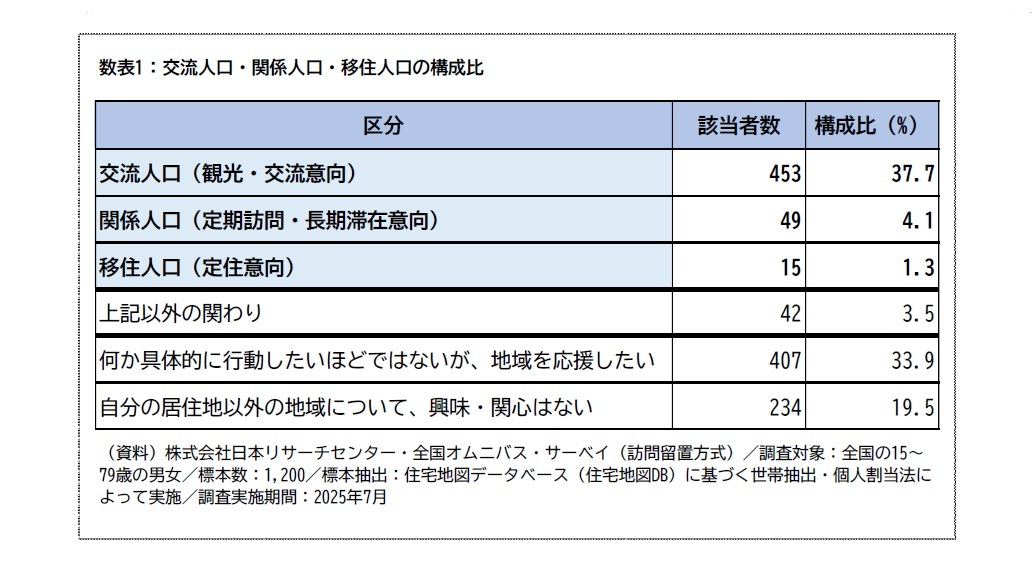

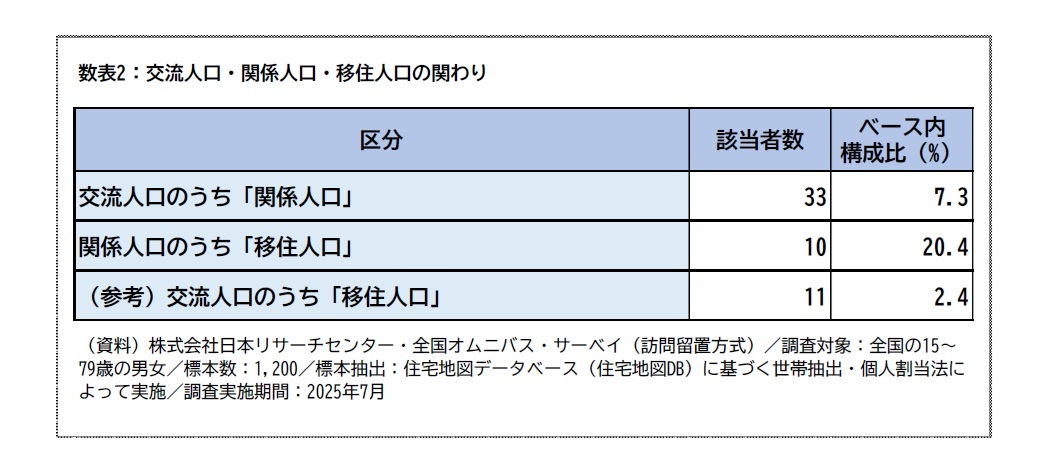

ニッセイ基礎研究所の分析によれば、交流人口(観光・交流意向)は全体の約4割に上る一方で、関係人口や移住人口の意向者はいずれも5%未満にとどまる。観光や交流の拡大は地域への関心を開く重要な入口であるものの、その多くは一過的な接触にとどまり、関係の深化には十分に至っていない現状が浮かび上がる。また、関係人口が移住人口と一定の関連を持つことも確認されているが、関係人口そのものの母集団が小さいため、移住への連鎖を阻む構造が存在していると考えられる。

こうした背景には、関係を育むための休暇や資金的余裕といった条件に加え、地域と関わりたいと感じる人々の心理的要因も影響しているとみられる。

本稿では、データおよび先行研究を踏まえ、この「関係人口化」を阻むハードルの一つと考えられる心理的要因に着目し、関係人口の拡大に向けた課題と今後の展望について考察する。

■目次

1――「関わる」意欲と居づらさのあいだ~地域との距離感に揺れる若者

2――交流と関係の間の「谷」、交流から定住への「細い橋」

3――関わりたいのに関われない心理~関係人口を阻む安心の非対称

4――細い橋を、しなやかで安全・安心な橋へ~関係人口の増加に向けて問われる「関係の質」

1――「関わる」意欲と居づらさのあいだ~地域との距離感に揺れる若者

政策的には、地方移住を定住ではなく関わり方の選択肢として位置づけ直す点に特徴があり、2018年の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」以降、積極的に進められてきた1。

新たに発足した高市新政権も、観光・交通・デジタル・産業クラスターを地方の未来に向けた戦略軸に据え、地域と都市を往還する人の流れ、すなわち関係人口や二地域居住について言及している。

一方、現場を見渡すと、関係を持ちたいが入りにくいという声も少なくないと思われる。筆者が大学で行った地方創生のワークショップでは、ある女子学生の発言が印象に残った。甲信越出身で現在は東京近郊の大学に通う彼女は、地方に貢献したい思いはあるが、滞在は1週間ほどが限界だという。地方は人間関係が濃く、幼少期から顔見知りが多い。自分の過去の失敗(黒歴史とのこと)も知られていて、会うたびにその話題になることが少し息苦しい、と語った。

地方への愛着と逃避の感情が同居し、顔見知りの関係が安心ではなく時に窮屈にも感じられる。こうした原体験や心理的な濃さへの追憶が、若年層の地方との距離感を左右している部分があるようにも見える。

同様の構造は、他のケースでも確認できる。たとえば徳島県神山町に訪問した際の出来事だ。

この町はサテライトオフィス誘致やテレワーク推進の先進地として知られ、国内外から約20社が拠点を構える。この町で働く女性の一人は、かつて町に移住していたが、現在は近隣都市から車で通っているという。神山は魅力的な町だが、まちづくりに意欲的な移住者が増えて、穏やかな性格の自分には少しだけ合わなかったと話す。子どもの教育環境も考慮し、最終的に住居を移したが、町との関係は保ち続けたいとの想いで、通勤という形で関係を続けている。

これら二つの事例は、関係人口の核心の一端が距離の取り方にあることを示唆している。関係を深めるほど心理的な密度が高まり、距離を取りすぎると関係が希薄化して継続しない。地方創生をめぐる関係人口の課題はこの適度な距離の設計、すなわち距離のデザインにあるともいえるだろう。

1 2015年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略(第1期)では、移住・定住人口の拡大が目的とされたが、その後、移住促進だけでは成果が限定的であるとの見方から、2018年に総務省「関係人口創出・拡大事業」開始、2018年の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、地域との多様な関わりを持つ関係人口の拡大が明記された。その後、デジタル田園都市国家構想、観光・関係人口・二拠点居住が連動しながら、関係人口を地域の担い手拡大と地域活性化の基盤と位置付けている。

2――交流と関係の間の「谷」、交流から定住への「細い橋」

ニッセイ基礎研究所が総合調査機関・日本リサーチセンターの全国社会調査(訪問留置法、n=1200、住宅地図データベースによる世帯抽出・個人割当、2025年8月実施)のデータ3を用いて、交流人口(観光・交流)、関係人口、移住人口を意向者ベースで可視化したところ、地域との関わり意向をもつ人々は、交流人口(観光・交流意向)が全体の約4割、関係人口(定期訪問・長期滞在意向)が約4%、移住人口(定住意向)が1%台に留まることがわかった(数表1)。

まず見えてくるのは、観光などによる地方との交流拡大が必ずしも人と人との関係化を生むとは限らないという現実である。交流人口は地域への関心を開く入口として重要な役割を果たすが、データを見る限り、その多くは一過的な接触にとどまり、関係の深化には十分に至らない可能性が高い。

一方で、関係人口が移住人口と一定の関連を持つことが確認され、関係を深めることが移住と結びつく可能性が示唆された点はポジティブな兆しである。しかし同時に、関係人口の母集団の小ささがボトルネックとなっており、数の制約が移住への連鎖を阻む構造も見え隠れする。

さらに、これまでのヒアリング結果にあった様に、たとえ関係人口が増加しても、教育を始め、仕事・医療・交通など生活基盤がある程度整わなければ、持続的な移住には結びつきにくい。

交流から関係・定住へと繋がる細い橋を、いかにしなやかで安心な橋へ再設計できるのか、この点については、今後、別稿において地方における家計支出、観光、人口移動のマクロ的実態や消費者心理を分析しながら、多角的な検討を進めていく予定である。

2 2025年8~10月に筆者が行った徳島県・高知県・和歌山県の3県庁・7市町の関係人口政策関係者へのヒアリング結果より。

3 株式会社日本リサーチセンター・全国オムニバス・サーベイ(訪問留置方式)/調査対象:全国の15~79歳の男女/標本数:1,200票/標本抽出:住宅地図データベース(住宅地図DB)に基づく世帯抽出・個人割当法によって実施/調査実施期間:2025年7月

本調査は、インターネット調査の登録モニターに限定されず、全国的な代表性を確保するため、訪問留置法による調査方式を採用している。質問文は「自分の居住地以外の他の地方(地域)との関わり方について、あなたにあてはまるものをお知らせください(いくつでも)」。分析においては、この設問に基づき以下の3層を意向ベース(複数回答)で定義した。交流人口:「地域に観光で訪れたい」「地域に観光で訪れて、地元の人との交流イベントなどに参加してみたい」を選択/関係人口:「定期的(年2~3回)に訪れて地域の活動に関わってみたい」「一定期間(数週間~半年程度)滞在して、地域の活動に関わってみたい」を選択/移住人口:「定住(2~3年、それ以上)滞在して、地域の活動に関わってみたい」を選択。

4 交流人口・関係人口・移住人口の段階の出現率および重なりを2×2表で集計し、χ²検定・ピアソン相関係数(φ)を算出。交流人口いと関係人口の重なりは、χ²(1)=19.09, p<0.001, φ=0.13となり、有意な関連はあるが、重なりは小さい。関係人口と移住人口の重なりはχ²(1)=152.0, p<0.001, φ=0.36となり、中程度の関連が認められた。但し、移住人口のサンプル数が少数である点には留意。

3――関わりたいのに関われない心理~関係人口を阻む安心の非対称

徳島県神山町の「ドロップアウト」の例でも、地域社会が自律的・創発的に動くほど、参加者には一定の外向性や自己効力感(自分の能力への確信)が求められる傾向が観察されていた。

その結果、もっとライトに関わりたい層や、女性の発言にもあったような気質の穏やかな人々が「参加しづらい」構造が生じやすく、交流人口と関係人口の谷間を広げかねない恐れがある。

この点については、社会心理学の先行研究でも似た傾向が示されている。

たとえば、幸福感(主観的ウェルビーイング)5は、支援を提供されること自体よりも、「自分に対する支援を期待できるという安心感」の影響を強く受けることが知られている6。

すなわち、幸福をもたらすのは支援行為そのもののみならず、支援してもらえるという確信であるということになるが、関係人口や移住の文脈でいえば、受け入れられている、役割を持てていると自分自身が感じられることが、地域や関わりにおける安心や幸福感を左右するとも言える。

この観点からすれば、今後に向けて「関係の安心」を感じさせる仕組みの構築7、すなわち関係の量のみならず、その質が問われているとも言えるだろう。

5 Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.

幸福を主観的ウェルビーイング(SWB)として理論化し、幸福を外的条件(所得・健康・地位)によって自動的に決まるものではないではないとし、個人の主観的評価が幸福を決定することを示した幸福研究の初期的な論文である。

6 Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S. (2014). The relationship between social support and subjective well-being across age. Social Indicators Research, 117(2), 561–576.

社会的支援と幸福との関連を検証した研究。支援を期待できる感覚が最も強く幸福を高め、実際の支援は生活満足に、支援提供は外向性を通じてポジティブ感情に影響することを実証している。Diener (1984)が、幸福の定義原理を確立した理論的基礎とすれば、主観的幸福を規定するのは何か?というDienerの問いを社会的次元から相補的に検証した位置づけの研究とも言える。

7 全国の自治体では、単なる常時参加ではなく、参加頻度や滞在時間を限定できる関わり方や交流プログラム、オンラインツールを活用した穏やかな関わりのデザイン、人材をマッチングするオンラインプラットフォームなど、工夫を凝らしているケースも多く見られる。

また、先進的な自治体では、専任の移住コーディネーターやオフィシャルアンバサダー制度といった、移住・関係人口意向者にとって低リスクと感じられる相談ルートを整備し、コーディネーター・伴走者・受け皿組織を配置して「相談から試行(おためし)」という段階を設け、ハードルを下げる工夫が行われている。

4――細い橋を、しなやかで安全・安心な橋へ~関係人口の増加に向けて問われる「関係の質」

しかし、その先に位置する関係人口は、より持続的な関係であり、たとえば社会人であれば休暇取得や資金的支援といった外的条件のみならず、本稿で述べたように、関わろうとする人の心理的安全性や自己効力感を媒介する仕組みも合わせて求められる。

地方の未来に向けた戦略は、いま、人の流れを量のみならず「関係の質」として再定義しようとする転換期にある。その核心の一端は、本稿で触れた様に人が「関わってもよい」と思える安心感の設計にあるとも言える。

このような心理的安全性8を意識しながら、地域社会が人との関係をしなやかに結び続ける環境を整えることが、移住を含む持続可能な関係づくりに繋がっていくのではないだろうか。

8 Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383. 心理的安全性研究の初期の論文。心理的安全性とは、対人リスク(助けを求める、誤りを認める、異論を述べる)を取っても、恥をかかされたり拒絶・罰を受けたりしないというチーム共有の信念のことであり、これが学習行動やパフォーマンスに影響することが実証されている。この「対人関係上のリスクを取っても罰せられないという信念」は、地域社会における安心の設計とも通じるものである。

(2025年10月31日「研究員の眼」)

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 -

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!