- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 心疾患と生活習慣病~受診動向とレセプトデータからみた併発疾病

心疾患と生活習慣病~受診動向とレセプトデータからみた併発疾病

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

心疾患は、がんや脳血管疾患とともに死亡の大きな原因となる疾病である。心疾患は、先天性のもののほか、動脈硬化など生活習慣による体調の悪化が原因となって発症するものも多い。そのため、高齢化や肥満、高血圧、高血糖、脂質代謝異常などの生活習慣病患者の増加にともなって、心疾患による死亡者数も今後増加すると考えられている。

心疾患の中でも「心筋梗塞」や「狭心症」は、「虚血性心疾患1」に区分され、特に中高年以下の世代での罹患は、生活習慣病との関係が深いとされている。

本稿では、心疾患の中でも、特に「虚血性心疾患」について、最近の患者の受診動向を公的統計から確認した上で、健康保険組合によるレセプトデータベースを使って、「虚血性心疾患」患者の生活習慣病罹患状況を紹介する。

1 動脈硬化や血栓などで心臓の血管が狭くなり、血液の流れが悪くなることにより、心臓の筋肉に必要な酸素や栄養がいきわたりにくくなり、急激な激しい運動、強いストレスなどで心臓の筋肉が一時的に血液(酸素、栄養)不足となり、主に前胸部、特に左腕や背中に痛みや圧迫感等の症状が現れる。(資料:厚生労働省サイト掲載資料「なぜ虚血性心疾患になるのか?」より転記)

■目次

1――「虚血性心疾患」は生活習慣病との関係が深い

2―心疾患の受診動向

1|死亡の状況

2|医療機関受診の状況

3――レセプトデータからみた「虚血性心疾患」と「生活習慣病」との関係

1|使用したデータと分析対象者の概要

2|併発疾病と罹患後の受診状況

4――属性別の併発状況など、発症予防にむけた更なる分析が必要

1――「虚血性心疾患」は生活習慣病との関係が深い

心疾患の中でも「心筋梗塞」や「狭心症」は、「虚血性心疾患1」に区分され、生活習慣病との関係が深いとされている。

本稿では、心疾患の中でも、特に「虚血性心疾患」について、最近の患者の受診動向を公的統計から確認した上で、健康保険組合によるレセプトデータベースを使って、「虚血性心疾患」患者の生活習慣病罹患状況を紹介する。

1 動脈硬化や血栓などで心臓の血管が狭くなり、血液の流れが悪くなることにより、心臓の筋肉に必要な酸素や栄養がいきわたりにくくなり、急激な激しい運動、強いストレスなどで心臓の筋肉が一時的に血液(酸素、栄養)不足となり、主に前胸部、特に左腕や背中に痛みや圧迫感等の症状が現れる。(資料:厚生労働省サイト掲載資料「なぜ虚血性心疾患になるのか?」より転記)

2―心疾患の受診動向

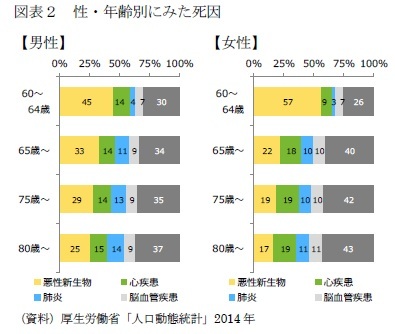

60代など比較的若い頃の死因は、悪性新生物が多いのに対し、女性の80歳以上の死因では、心疾患が最も多く(図表2)、心疾患による死亡者は、男女とも高齢ほど多い。年齢群団別の心疾患による死亡率は、男女とも低下していること(図表略2)もあわせて考えると、心疾患による死亡の増加は、高齢化による影響と考えられる。

2 最近の年齢調整死亡率の推移は、村松容子(2012)「「3大死因」が変わるかも?」をご参照ください。

![図表3 心疾患の分類別死亡率の推移[年齢計]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/52607_ext_15_4.jpg?v=1459408129)

(2)死亡の多くが「虚血性心疾患」

心疾患について、死因となった疾病分類別に死亡率の推移をみると、心不全、その他の虚血性心疾患3、不整脈及び伝導障害は増加しており、急性心筋梗塞は減少している(図表3)。心疾患による死亡の分類別構造が変化していることがわかる。

これらの分類のうち、虚血性心疾患に区分されるのは、急性心筋梗塞とその他の虚血性心疾患である。2014年調査でみると、全心疾患による死亡の4割弱が虚血性心疾患に区分される(図表3)。更に、心不全の多くが急性心筋梗塞によるものであると言われていることから、虚血性心疾患は心疾患による死亡の大多数を占めており、横ばいで推移している。

3 「狭心症」など。

![図表4 心疾患の病名別総患者数の推移[年齢計]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/52607_ext_15_5.jpg?v=1459408129) 2|医療機関受診の状況

2|医療機関受診の状況(1) 「虚血性心疾患」の患者数は減少

続いて、厚生労働省の「患者調査」から心疾患の総患者数の推移を分類別にみた(図表4)。心不全や不整脈及び伝導障害は増加傾向にあり、1996年調査で最も総患者が多かったその他の虚血性心疾患は近年減少傾向にある。

図表3の死亡率とあわせてみると、心不全と不整脈及び伝導障害は、高齢期に多い心疾患であることから、この2つの分類の総患者数の増加と、死亡率の上昇は高齢化によるものと考えられる。急性心筋梗塞は、死亡率は高いが、総患者数は少ない。これは、急性心筋梗塞は、発症直後に死亡に至ることも多い疾病4の1つであることによると考えられる。

4 (公財)日本心臓財団のサイトに「WHOの調査では、急性心筋梗塞による死亡例は80%が24時間以内で、その3分の2は病院到着前です。」という説明がある。

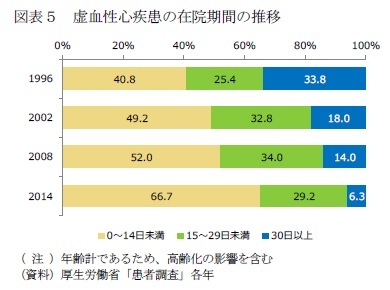

(2) 「虚血性心疾患」の在院日数は短期化

(2) 「虚血性心疾患」の在院日数は短期化虚血性心疾患で入院をした患者に対して行った「患者調査」によると、虚血性心疾患による在院期間は短くなってきており、2014年調査では67%が2週間以内に退院できている(図表5)。また、同じく退院をした患者の退院後の行き先として、9割以上が家庭5(図表略)であることから、死亡に至るケースも多いが、退院できる患者については脳血管疾患や悪性新生物と比べて在院日数が短いほか転院なども少なく、退院後は受診が少なくて済んでいると推測できる。

5 2014年「患者調査」。「家庭」の内訳は、「当院に通院」「他の病院・診療所に通院」「在宅医療(訪問診療・訪問看護等)」「その他」である。脳血管疾患の場合、退院後「家庭」に帰れるのは56%、悪性新生物の場合84%である。

(2016年03月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【心疾患と生活習慣病~受診動向とレセプトデータからみた併発疾病】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

心疾患と生活習慣病~受診動向とレセプトデータからみた併発疾病のレポート Topへ

![図表1 死因別死亡率(人口10万対)の推移[年齢計]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/52607_ext_15_2.jpg?v=1459408128)

![図表6 生活習慣病患者数の推移[年齢計]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/52607_ext_15_7.jpg?v=1459408129)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!