- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く-負担と給付の見直し論議は先送り、小粒の内容に

次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く-負担と給付の見直し論議は先送り、小粒の内容に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~次の介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く~

一方、負担と給付の見直しに関するテーマのうち、ケアマネジメントの有料化などについては、結論が2027年度にも実施される次の次の制度改正に先送りされた。さらに、2割負担の対象者拡大についても、遅くとも2023年夏までに結論を持ち越す考えが示されており、結果的に「小粒」の改正となった。これは現行制度を前提にすると、既に様々な手立てが講じられている分、困難な案件しか残っていないという難しい事情が影響している。さらに、医療制度改革で高齢者の負担を増やす動きが相次いでいるため、負担増の議論が一気に集中しないように、結論を持ち越した面もある。

本稿は部会意見の内容を読み解くことで、2024年度に控えた次期介護保険制度改正を展望する。具体的には、負担と給付の見直し論議がほとんど先送りされた点に加え、総合的な人材確保への対応策、サービス基盤の整備など、部会意見の内容を考察し、今後の論点などを示す。

2――部会意見の主な構成

この背景には、「財源」「人材」の両面で制約条件が明らかになっていることがある。既に制約条件に関しては、過去の拙稿1で何度も取り上げているため、ここでは詳細を省くが、財源の面では、利用者負担を含む介護保険の総費用が制度創設時に比べて、約3倍に増加。これに伴い、高齢者に課されている月額介護保険料の全国平均も伸びており、2021年度~2023年度の平均基準額は6,014円に達している(ただし、所得や居住市町村で異なる)。これは基礎年金からの天引きであり、基礎年金の平均支給額が約5万円である点を踏まえると、一層の大幅な引き上げは困難になっている。

さらに人材の面でも、現場の人手不足は恒常化しており、人口的にボリュームが大きい団塊ジュニアが65歳以上になる2040年には約70万人が不足すると試算されている。しかも、一部の地域ではサービスの縮小や事業所の撤退が起き始めており、今後も要介護者が増える中、生産年齢人口は減少するため、一層の逼迫が予想されている。

こうした中、最近の見直し論議では、制度の持続可能性を確保する観点に立ち、財政制度等審議会(財務相の諮問機関、以下は財政審)や経済財政諮問会議、規制改革推進会議などが負担増や給付抑制、人員基準の見直しなどについて様々な改革案を提示。厚生労働省が介護保険部会で関係団体と調整を重ねるパターンが「定番」となりつつある2。

今回の制度改正についても、介護保険部会で2022年3月から見直し論議が始まり、同年12月20日に部会としての意見書が取りまとめられる過程では、政府内で様々な攻防が交わされた。

最終的に取りまとめられた部会意見では「I.地域包括ケアシステムの深化・推進」「II.介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」という2つの大きな構成で論点が網羅されており、前者では高齢者の相談窓口である地域包括支援センターの負担軽減や、デイサービスと訪問介護を組み合わせた複合型サービスの創設、医療・介護連携の充実などについて、様々な施策と方向性を列挙。後者では深刻な人材不足への対応策に加えて、負担と給付の関係見直しなどに言及している。

以下、部会意見の内容を読み解くことで、2024年度制度改正を展望する3。最初に「II.介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」に盛り込まれた論点のうち、最も関心を集めた負担と給付の見直し論議のポイントを考察する。その際には部会意見に加えて、いくつかの政府文書を必要に応じて引用する。

その後、「II.介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」で言及された人材確保や生産性向上に関する施策、「I.地域包括ケアシステムの深化・推進」に盛り込まれた施策の充実、という順番で論点を網羅する。

1 2つの制約条件については、2019年7月5日拙稿「介護保険制度が直面する『2つの不足』」(上下2回、リンク先は第1回)、介護保険20年を振り返る歴史や経緯に関しては、2021年7月6日拙稿「20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る」、介護保険20年を期した連載コラムも参照(全25回、リンク先は第25回、第25回の末尾に各回のリンク先を掲示)。

2 前回の制度改正に関しては、2019年12月24日拙稿「『小粒』に終わる?次期介護保険制度改正」を参照。

3 本稿では煩雑さを避けるため、発言や出典の引用は最小限にとどめるが、介護保険部会の資料や議事録に加えて、『朝日新聞』『東京新聞』『産経新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『東京新聞』の各紙や『共同通信』配信記事を参照した。専門媒体では『週刊社会保障』『社会保険旬報』『シルバー新報』に加えて、『Jointニュース』『ケアマネジメントオンライン』なども参照した。

3――先送りされた負担と給付の見直し

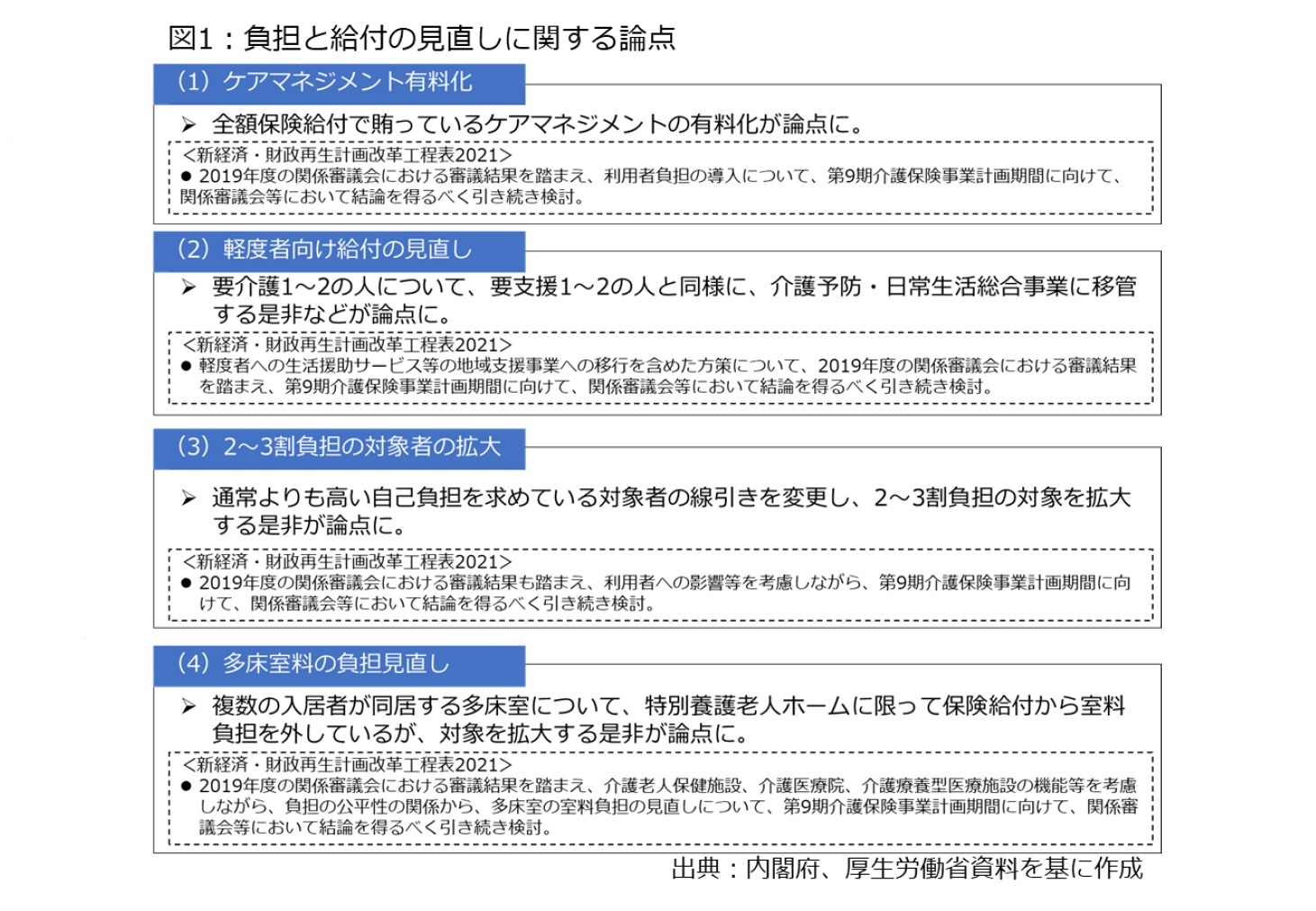

負担と給付の見直しに関する論点については、経済財政諮問会議を中心に、2021年12月に決定された「新経済・財政再生計画改革工程表」(以下、工程表)に盛り込まれていた。

具体的には、(1)ケアマネジメントの有料化、(2)軽度者向け給付の見直し、(3)2~3割負担の対象者拡大、(4)多床室料の負担見直し――の4つであり、それぞれ厚生労働省の審議会で議論する方針が示されていた。これに対し、部会意見では4つの点について、賛否両論を併記する形で、結論が先送りされた。

しかし、4つの論点について、部会意見の文言を読み比べると、微妙に言い回しが異なるので、注意を要する。つまり、市町村は3年に1回、介護保険事業計画を策定しており、2024年度から始まる次期計画は第9期になるが、部会意見では、第9期計画に向けて議論するとされた案件と、2027年度にもスタートする次の次の計画(第10期計画)までに結論が先送りされた案件が混じっている。結論を先取りすると、4つの論点のうち、(1)(2)では2027年度にも始まる次の次の見直しまで結論が先送りされた。

一方、(3)(4)では2024年度に控えた次の制度改正からの実施に向けて検討する方針が定められており、(3)は2023年夏、(4)は2023年度に本格化する2024年度介護報酬改定で決着が図られることになった。以下、4つの点を順に考察する。

まず、介護サービスの調整などを実施するケアマネジメントの有料化について、部会意見では「第10期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当」とされた。つまり、2027年度にも実施される次の次の制度改正に結論を持ち越した。

ここで簡単に背景や論点を示すと、ケアマネジメントは本来、相談、現状のアセスメント、ケアプラン(介護サービス計画)の作成、多職種連携の会議開催、給付管理などの手続きの総称であり、介護保険制度では、居宅介護支援費として、在宅サービスの一つに位置付けられている。さらに、これに関わる費用は1~3割負担を徴収している他のサービスと異なり、制度創設から一貫して全額を保険給付で賄っているため、財務省は以前から有料化の必要性を提唱している。

今回の制度改正論議に際しても、財政審の2022年11月の建議(意見書)では、利用者負担の導入が望ましいとの指摘があった。その際には「利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジメントの意義を認識するとともに、サービスのチェックと質の向上にも資する」と主張した。つまり、有料化→質を評価する利用者の関心向上→ケアマネジメントの質向上という経路を期待できると訴えた。

さらに、2022年11月の財政審建議では、施設と在宅で整合性を図る必要性も言及された。具体的には、訪問介護など在宅サービスに関して、ケアマネジメントの費用は別枠になっているが、特別養護老人ホーム(特養)など施設サービスのケアマネジメントは給付費に組み込まれている点に着目。その上で、施設サービスの利用者はケアマネジメントの費用を実質的に負担しているとして、「施設と在宅の間で公平性が確保されていない」などと指摘した。

これに対し、慎重派あるいは反対派(筆者を含む)の多くはケアマネジメントの特殊性に着目していた4。具体的には、介護サービスの利用者にとって、ケアマネジメントは介護の「入口」に当たるため、利用者負担を徴収すると、低所得者を中心に利用控えに繋がる可能性などが指摘された。

こうした意見が交錯する中、部会意見では賛否両論を併記した上で、「利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10 期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当」と規定された。

つまり、2024年度から始まる次期計画に向けて、2023年の通常国会に提出される関連法改正案には有料化の方針が盛り込まれないことを意味しており、次の次の制度改正に結論が先送りされた形だ。

4 ケアマネジメント有料化の論点などについては、2022年9月28日拙稿「居宅介護支援費の有料化は是か非か」、2020年7月16日拙稿「ケアプランの有料化で質は向上するのか」を参照。

次に、軽度者向け給付の見直しも、2027年度にも実施される次の次の制度改正に結論が先送りされた。ここでは、いくつかの制度改正が意識されていた。

このうち、最大の焦点になったのは要介護1~2の人の介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)への移管である。既に要支援1~2の訪問介護の生活援助とデイサービスについては、2015年度制度改正を経て、総合事業に移管されており、その対象者を要介護1~2の人まで拡大するアイデアである。

総合事業の仕組みは複雑怪奇であり、詳述を避ける5が、要支援者の訪問介護の生活援助とデイサービスが給付から切り離され、従来の介護予防事業と統合された。さらに、市町村の判断で報酬や基準を決められるようになり、住民主体の体操教室やボランティア活動にも介護保険財源を充当することが認められた。つまり、総合事業では「地域の実情」に沿って、住民の支え合い活動やボランティア(いわゆる「担い手」)を拡大することが意識されており、改善の可能性が期待される要支援1~2の人の介護予防を強化する意図が込められている。

このほか、総合事業の運営に際して、市町村は高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施することになっており、実質的に軽度者向け給付を抑制する狙いがある。

今回の制度改正論議に際して、財政審は2022年11月に示した建議で、「地域の実情に合わせ、訪問介護・通所介護をニーズに応じて工夫できる」「多様なサービスを活用することで、各利用者の状態を踏まえながら、介護職員がより専門性の高いサービスに注力することが可能となる」として、総合事業の対象を要介護1~2の人に広げることを強く迫った。

しかし、実際には「担い手」の拡大は進んでおらず、前回の2021年度制度改正では「時期尚早」と判断される理由となった。その後も傾向に変化は見られず、厚生労働省の調査6によると、住民主体の訪問介護に取り組んでいる市町村は238団体、同じく住民主体型の通所型を実施している市町村は219団体に留まる。各サービスの利用者数(実利用者数)を見ても、表1の通り、制度改正前からの移行分である「従前相当」が約8割を占めており、担い手の拡大は全く進んでいない。

予算の上限を上回っている保険者(保険制度の運営者)も2020年度現在で394保険者に達しており、財務省が「更に実効性を確保すべく、法制上の措置を含め検討すべき」と強く迫る一幕もあった7。

こうした中、部会意見はケアマネジメントの有料化と同様、賛否両論を提示。その上で、「現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第 10期計画期間の開始までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当」と定めた。つまり、2027年度にも始まる次の次の制度改正まで結論が持ち越された形だ。

5 総合事業の論点に関しては、介護保険創設20年を期した拙稿コラム第13回も参照。

6 厚生労働省公表による「介護予防・日常生活支援総合事業等(地域支援事業)の実施状況(令和2年度実施分)に関する調査結果」を参照。

7 2022年4月13日、財政制度等審議会財政制度分科会資料を参照。

第3に、2~3割負担の対象者の拡大については、2割負担の対象者を広げる是非が2023年夏に先送りされた。元々、介護保険制度では所得にかかわらず、1割負担が採用されていたが、2015年度改正で2割負担、2018年度改正で3割負担が導入された8。この基準は現在、本人所得220万円以上の場合は3割負担、同160万円以上220万円未満は2割負担に設定されている(その他にも細かい基準が設けられている)。この基準を下げることで、2~3割負担の対象者を広げれば、給付を抑制できる。

ただ、前回の2021年度改正では、高齢者医療費の患者負担を増やす是非が別に争点化した9ことで、「医療、介護双方の負担増は難しい」などの判断10が働き、負担増は見送られた。

その後、2021年12月の工程表では「現役との均衡の観点から介護保険における『現役並み所得』(利用者負担割合を3割とする所得基準)等の判断基準の見直しについては、(略)利用者への影響等を考慮しながら、(略)関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討」という文言が入っており、再び争点になった。

こうした中、部会意見では賛否両論を示した上で、2割負担の対象者拡大に関しては、「後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得ることが適当」とされた。

ここの文言では、様々な意味が込められていると考えられる。まず、「後期高齢者医療制度との関係」という点では、75歳以上の後期高齢者の高所得者を対象に、2022年10月から患者負担が2割に引き上げられた点11や、並行して進んでいた医療保険制度改革で後期高齢者の保険料上限を引き上げる議論が出ていた点を意識していると思われる。つまり、介護だけでなく、医療でも高齢者の負担増を求める議論が進んでおり、負担増の議論が一時期に集中したり、特定の所得階層に負担が集まったりする事態を避ける狙いを読み取れる。

さらに「介護サービスは長期間利用されること」という部分では、介護サービスの特性を意味している。つまり、治療や検査が終われば費用を負担しなくて済む医療と異なり、介護では要介護認定を受けるとサービスを使い続けるケースが多い。このため、利用者負担の引き上げは高齢者世帯の家計を圧迫する可能性があり、こうした特性を踏まえつつ、2割負担の対象者拡大を意識する必要があるという指摘である。

その上で、部会意見では「次期計画に向けて結論」という文言を用いることで、2024年度から始まる次期計画に向けて検討する方針が示されている。さらに部会意見では「次期計画に向けて結論を得ることが適当とされた事項については、遅くとも来年夏(筆者注:2023年夏)までに結論を得るべく、引き続き本部会における議論を行う必要がある」と定められており、2023年夏にも決着させる意図と読み取れる。これは2027年度にも実施される次の次の見直し論議に先送りされたケアマネジメントの有料化などと取り扱いが異なる。

ここで、重要になるのは対象者の線引きを定める根拠である。2割負担、3割負担を線引きする所得基準は介護保険法でなく、政令に委任されている。このため、国会審議を経なくても、政府の裁量で決定できる。言い換えると、2023年の通常国会で法改正する必要はなく、厚生労働省としては、高齢者の負担増を含めた医療保険制度改革の議論を踏まえつつ、意思決定できる裁量を持っている。今回の部会意見で、法改正を伴うケアマネジメントの有料化と、法改正が要らない2割負担の対象者拡大の扱いを切り離し、2段階で制度改正を議論できるようになったのは、この政令委任の産物と言える12。

このほか、3割負担の判断基準に関して、部会意見では「医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当」とされており、結論を出す時期が示されていない。このため、3割負担の対象者拡大の可能性は低いと見られる。

8 3割負担の導入論議に関しては、2018年8月28日拙稿「介護保険の自己負担、8月から最大3割に」を参照。

9 高齢者医療費を巡る当時の議論については、2020年2月25日拙稿「高齢者医療費自己負担2割の行方を占う」を参照。

10 2019年12月20日『朝日新聞』、同月13日『共同通信』配信記事。

11 75歳以上高齢者の患者負担増に関しては、2022年1月12日拙稿「10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える」、2020年12月22日拙稿「後期高齢者の医療費負担はどう変わるのか」、2020年2月25日拙稿「高齢者医療費自己負担2割の行方を占う」を参照。

12 なお、筆者は3割負担導入に際して、「国民の代表で構成される立法府(国会)から行政府(厚生労働省を含む内閣)に基準の決定権を委任しているため、厚生労働省の判断で変えやすい」と指摘していた。2018年8月28日拙稿「介護保険の自己負担、8月から最大3割に」を参照。

(2023年01月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ

- 介護保険制度が直面する「2つの不足」(下)-「通い」の場や住民主体の地域づくりを巡る論点と課題

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 「小粒」に終わる?次期介護保険制度改正-ケアプラン有料化など見送り、問われる持続可能性確保

- 居宅介護支援費の有料化は是か非か-介護サービスの仲介だけではない点、利用控えの危険性に配慮を

- ケアプランの有料化で質は向上するのか-報酬体系の見直し、独立性の確保が先決

- 介護保険の自己負担、8月から最大3割に~求められる一層の財源確保、給付抑制の議論~

- 高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

- 10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く-負担と給付の見直し論議は先送り、小粒の内容に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く-負担と給付の見直し論議は先送り、小粒の内容にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!