- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~20年を迎えた介護保険を再考する~

2――筆者と介護保険の繋がり

介護保険法が成立した1997年、筆者はメディアに所属する駆け出し記者として高知支局で勤務しており、制度実施に向けて準備を進めている自治体を取材していました。その意味では、介護保険は行政機関を最初に取材した思い入れのある分野の一つになります。特に、高知県の高齢化率は全国トップクラスでしたし、「療養型病床群」(現在は介護療養病床、介護医療院)と呼ばれていた老人病院も断トツに多く、介護保険で重視された在宅ケアへの移行が進むかどうか心配されていました。

そんな中、高知県庁が1998年7月、65歳以上高齢者の月額保険料を「3,800円」と試算。当時、国は高齢者の月額保険料を「全国平均で2,500円」と予想していたのですが、高知県の場合、報酬単価が最も高い療養型病床群が群を抜いて多かったため、国の試算よりも保険料が跳ね上がったのです。これを筆者が行政向け専門媒体に短く書いたところ、他の自治体や地方議会でも話題になりました。

と言っても、筆者は社会人4年目の青二才。介護保険制度を巡る国会や審議会の議論、自治体の関心事を詳しく知らず、「たかが試算だろ?」と思いつつ記事を書いたため、その反響の大きさに目を丸くしたのを覚えています。試算の反響が大きかった点については、政策立案に関わった官僚達が書いた正史に当たる書籍1でも触れられており、筆者の独りよがりではないことは明らかです。ここの部分を読んだ瞬間、「たかが…」と思った自らの不明をそっちのけにして、「やっぱり試算は注目されていたのか」と思い出に浸ってしまいました。

さらに前の職場(別のシンクタンク)で最初に携わった仕事の一つは介護保険でしたし、それなりに長く制度に触れて来たつもりなので、筆者が介護保険を語るスタンスは原理主義的になります。そんなことを念頭に入れつつ、このコラムをご覧下さい。

では、前置きが長くなりましたので、そろそろ本題に入ります。折角、最初に療養型病床群の話を取り上げましたので、老人病院を巡る経緯と論点から論じて行きましょう。

1 介護保険制度史研究会編著(2019)『新装版 介護保険制度史』東洋経済新報社p492。

3――「社会的入院」を取り上げた映画『花いちもんめ』

と書いても、なかなかピンと来ないかもしれませんので、1985年製作の『花いちもんめ』という映画を紹介します。映画は冒頭、島根県の情景からスタートします。地元の史料館に勤めるベテラン考古学者、鷹野冬吉(千秋実)が縄文時代の遺跡発掘を指揮している場面です。

しかし、これは約10年前の映像。冬吉は仕事と実績に誇りを持っていましたが、貴重な石器を割るなど、仕事に支障が出始めたため、早期退職を促されます。さらに物忘れも激しくなり、アルツハイマー型認知症と診断されます。この後、妻の菊代(加藤治子)が病気で倒れたため、大阪市に住む長男の治雄(西郷輝彦)、桂子(十朱幸代)の夫妻が冬吉を預かります。治雄はスーパーの店長、桂子は花屋でアルバイトとして働いており、いわゆる共稼ぎ。さらに菊代が急死したため、2人は冬吉を本格的に引き取ったわけですが、夜中にガスの元栓を開けるなど、冬吉の奇行がエスカレートします。

結局、夫妻は冬吉を老人病院に預けることを決めます。治雄は冬吉を病院に預けた後、後ろめたい気持ちを隠しつつ、家族団欒の食卓で、こう述べます。

いや~、おじいちゃんを病院に入れてかえってホッとしたよ。ま、もともと病気なんだからな。病院で専門家の先生に診てもらうのが一番だ。それにおんなじようなお年寄りがいっぱいいてさみしくないし、完全看護で心配も要らない。

ただ、見舞いに訪ねた治雄は病院の実態に愕然とします。薄暗い寝室に20人ぐらいの高齢者がオムツを付けて寝かせられており、暴れないように冬吉の左腕はベッドの手すりに縛り付けられています。病院では専門家の先生が診てくれる雰囲気とか、完全介護なんて様子はどこにもありません。

結局、治雄は独断で冬吉を退院させるのですが、詳細はDVDなどでご覧頂くとして、『花いちもんめ』の描写を通じて、在宅介護が困難なために病院しか選択肢がなかった状況とか、受け入れ先の老人病院が人権を無視していた事象が描かれていることに気付きます(そもそも認知症は「病気」じゃありませんし、映画では女性の介護負担も描写されていますが、紙幅の都合上、別の機会に譲ります)。

もちろん、映画なので脚色を想定しなければならないのですが、当時の書籍や新聞記事などを読むと大同小異のことが書かれています。そこで、こうした状況を改善するため、介護保険は「高齢者の自己選択」を掲げるとともに、在宅ケアを重視しました。

例えば、介護保険制度の創設に向けた流れを作った厚生省(現厚生労働省)の「高齢者介護・自立支援システム研究会」報告書は「福祉サービスの整備が相対的に立ち遅れてきたため、病院などの医療施設が(略)実質的に大きな役割を果たしてきた」と指摘した上で、受け皿としての在宅ケアの整備を訴えています。

2 「社会的入院」という言葉の定義は曖昧であり、その意味や内容は歴史的にも変遷しているが、ここでは一般的に「医学的なニーズが小さいのに家族や住宅の都合などで高齢者が長期間、入院する状態」という意味で用いる。印南一路(2009)『「社会的入院」の研究』東洋経済新報社を参照。

4――残された「老人病院」を巡る問題

介護保険が発足して20年の歳月が流れましたが、老人病院は今も尾を引いています。冒頭に取り上げた高知県の試算が一つの引き金となり、療養型病床群が医療保険から介護保険に全て移行した場合、導入時の介護保険料が跳ね上がることが問題視されました。そこで、厚生省は病院に対し、医療保険に残る選択肢も作りました。つまり、療養型病床群は医療保険適用と介護保険適用の療養病床に分かれたわけです。

しかも医療保険の報酬単価が介護保険よりも高くなったため、介護保険に移行しない病院が続出。結果的に介護保険のウエイトが低くなり、高齢者が支払う全国平均の月額介護保険料は2,911円に抑えることができました。その代わりに、医療保険適用の療養病床が残ったことで、「老人病院の福祉的なケアを介護保険でカバーする」という目的は貫徹できなかったことになります。

こうした経緯を高知支局でウオッチしていた筆者は「介護保険のスムーズな導入に向け、保険料の負担抑制が必要なので、介護保険に丸ごと移管させないとは、上手い手を考えたな。でも、国民の負担は実質的に変わらないので、朝三暮四じゃないか」と突っ込みつつ、厚生省の方針を伝える記事を読んだことを覚えています。

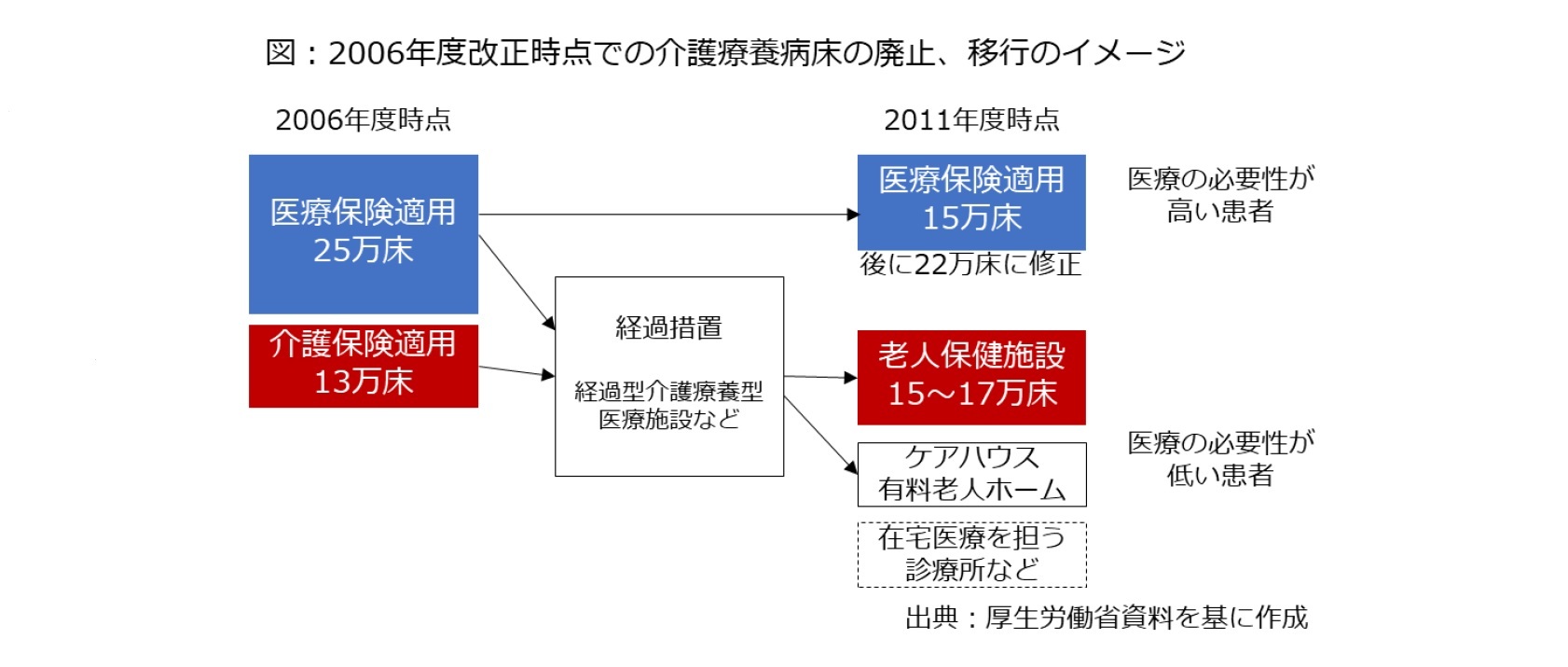

その後、図の通り、小泉純一郎政権期の2006年度改革に際して、介護療養病床を2011年に廃止する方針が決まりました。具体的には、費用が嵩む介護療養病床を廃止し、リハビリテーションなどを通じて在宅移行を目指す老人保健施設とか、高齢者住宅に移行しようとしたのです。当時は2005年8月の「郵政解散」の後、制度改革の機運が高まっていたため、思い切った制度改正が決まりました。その後、介護療養病床の施設数は制度創設時と比べると約3割に減少しました。

しかし、移行は想定よりも進まず、「介護難民を生む」などの反発も招いたため、民主党への政権交代を挟んで、2012年度の制度改正で廃止期限は7年間延長されました。さらに2018年度から「介護医療院」というサービス類型が設けられ、2024年度までに段階的に衣替えすることになっています。

ここでは細かい人員基準や介護報酬に触れませんが、要は老人保健施設への移行が進まなかったため、住まい、医療、介護を一体的に提供する新たな類型として、介護医療院が作られたわけです。誤解を恐れずに言えば、制度創設時から20年以上、2006年度改正の議論からカウントしても15年以上、対応を先送りしている格好です。

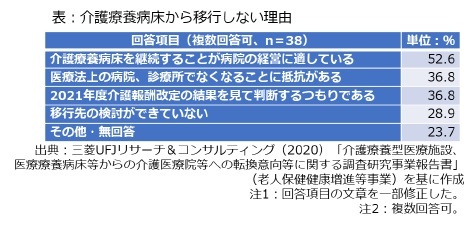

ここでは細かい人員基準や介護報酬に触れませんが、要は老人保健施設への移行が進まなかったため、住まい、医療、介護を一体的に提供する新たな類型として、介護医療院が作られたわけです。誤解を恐れずに言えば、制度創設時から20年以上、2006年度改正の議論からカウントしても15年以上、対応を先送りしている格好です。では、なぜ移行が進まなかったのでしょうか。その理由の一端を表で示した国の受託調査3に見ることができます。介護療養病床から他の病床に移行しない理由を尋ねる設問があり、「医療法上の病院・診療所ではなくなってしまうことに抵抗がある」と答えている医療機関が36.8%を占めています。回答数が少ないため、全体を反映しているとは言えないかもしれませんが、制度的に医療機関でなくなることに心理的な抵抗感を感じている経営者が多いようです。

このためか、介護医療院は些か複雑な取り扱いとなっています。診療報酬では「介護医療院は住まいの機能を有する」という考え方に立ち、「退院先」として扱っているのに対し、引き続き医療法の医療提供施設にも位置付けられています。さらに病院や診療所から介護医療院に移行する場合、転換前の名称を引き続き使用できるようにすることで、「医療」の匂いも残しています。

言い換えると、こうした分かりにくい対応を取らなければならないほど、昔の老人病院の取り扱いが今も課題として残されているわけです。厚生労働省としても移行支援に力を入れており、早期かつ病院丸ごと一気に移行すると多くの加算(ボーナス)をもらえる「移行定着支援加算」を2018年度改定で創設しており、これは一部で「手切れ金加算」とも呼ばれています4。医療・介護の費用抑制を図る半面、現場への悪影響を最小限にとどめたいという厚生労働省の難しい立場を見て取れます。

3 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2020)「介護療養型医療施設、医療療養病床等からの介護医療院等への転換意向等に関する調査研究事業報告書」(老人保健健康増進等事業)。

4 2018年4月2日に開催された会合で、日本医師会の鈴木邦彦常任理事が「一部には『介護療養からの手切れ金』との噂もある」とコメントし、会場の笑いを誘う一幕があったと報じられている。2018年4月3日『Gem Med』配信記事。

さらに医療療養病床も見直しの焦点となっています。患者25人に対して看護師1人を配置する「25:1病床」の廃止論議が浮上していたのですが、介護療養病床と同様、6年間の延長が決まりました。

さらに、2017年3月までに各都道府県が「地域医療構想」5を策定した際、厚生労働省は「医療療養病床など慢性期病床に入院する軽度患者の70%が在宅に移行する」という前提で、2025年の病床数を推計させました。つまり、地域医療構想に盛り込まれた慢性期病床と在宅医療の需要推計は病床縮小を前提としているわけです。

以上のように介護保険制度を創設する際に問題視された老人病院は形を変えつつ、現在も医療・介護制度改革の焦点となっています。

5 地域医療構想については、過去の拙稿を参照。2017年11~12月の「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く」(全4回、リンク先は第1回)、2019年5~6月の拙稿「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(全2回、リンク先は第1回)、2019年10月31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2019年11月1日「『調整会議の活性化』とは、どのような状態を目指すのか」。コロナ禍の影響に関しては、拙稿2020年5月15日「新型コロナがもたらす2つの『回帰』現象」も参照。

5――介護保険に秘められた費用抑制の思惑

これ(筆者注:高齢者介護に絡む医療費)がどんどん増えていくと、本来の診療報酬に十分財源が行かないんじゃないかということで、(筆者注:医療保険を所管する)保険局としては、介護部分は医療費のためには出ていってほしいと持っていたわけです。ですから、岡光序治さん(筆者注:後に事務次官、収賄罪で逮捕・起訴)などは「介護保険を何のためにつくるのか」「それは医療保険を救うためだ」と明確に言っていました。

介護保険制度の足取りを振り返る2回シリーズの(上)でも述べましたが、当時のジャーナリストの書籍7を読んでいると、厚生省は与党との調整に際して、1996年5月頃の資料として、「既存の制度の再編成(純増ではない)」「適正な受給を促す仕組みの内包」と説明していたとの記述があります。つまり、医療保険から介護保険に財源をシフトさせるとともに、費用を抑制するメカニズムを採用したため、社会保障費は純増にならないと言っていたわけです。

では、どういった形で、費用抑制のメカニズムが内在されたのでしょうか。これを考える上で最も重要な制度は要介護認定と区分支給限度基準額、ケアマネジメント(居宅介護支援)になります。その一方で、単に費用抑制が目的であれば、ここまで制度が定着しなかったと思われます。やはり利用者にとってサービスの使い勝手が良くなったというプラス面もあります。

そこで、第2回以降は「費用抑制」という財政の論理だけでなく、利用者の視点も加味することで、介護保険制度の構造を整理して行きたいと思います。第2回は要介護認定、第3回は区分支給限度基準額、第4回ではケアマネジメントについて説明していきます。

6 『文化連情報』No.497における堤修三氏インタビュー。

7 宮武剛(1997)『「介護保険」のすべて』保健同人社pp180-182。

(2020年06月24日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(上)-制度創設の過程、制度改正の経緯から見える変化と論点

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(下)-制度改正に共通して見られる4つの傾向

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 「調整会議の活性化」とは、どのような状態を目指すのか-地域医療構想の議論が混乱する遠因を探る

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!