- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~新型コロナウイルスが及ぼす2つの「回帰」現象~

具体的には、最近の医療制度改革では、高齢者の生活を切れ目なく支える「生活モデル」の重要性が意識されており、病気を治す伝統的な医療である医学モデルは転換すべき対象と見られていました。さらに医療行政における都道府県の役割を強化する「医療行政の都道府県化」も進められており、どちらかと言うと、地域で合意形成を積み重ねる「ガバナンス」を重視する流れになっていました。

しかし、新型コロナウイルス対策で期待されているのは伝統的な医療であり、行政の強い役割です。このため、中長期的な視点で見ると、「2つの回帰現象」を医療制度改革に反映する必要に迫られています。いつどんな形でパンデミックが収束するのか予断を許しませんが、今回は新型コロナウイルスが医療制度改革に与える影響を考察したいと思います。

2――感染症が中心だった時代

そもそも長い人類の歴史を振り返ると、今回のような感染症は決して珍しくありませんでした。人類を長く苦しめたのは結核やコレラ、赤痢、肺炎などの感染症であり、「黒死病」という異名を持つペストは何回か中世のヨーロッパで拡大したほか、コレラも19世紀に計6回に渡って世界に伝播しました1。少し話題になっている「スペイン風邪」と呼ばれたインフルエンザは第1次世界大戦の間に、世界各国に拡大。日本でも流行し、対外領土を含めて全人口の1%程度に相当する約74万人が亡くなったとされています2。

さらに、敗戦直後まで結核が死亡理由の上位に入っており、患者を隔離する「サナトリウム」という療養所が随所に設置されました。1956年に初めて発刊された『厚生白書』でも結核患者の治療や社会復帰支援などについて紙幅を割いています3。1960~1961年にはポリオが大流行し、市民の要請を受けた古井喜美厚相の政治決断で、当時のソ連から生ワクチンを輸入する一幕もありました。残念ながらDVD化されていませんが、1964年製作の『われ一粒の麦なれど』(小林桂樹・高峰秀子主演)、1990年製作の『未来への伝言』(栗原小巻主演)という映画でも取り上げられています。

しかし、公衆衛生の発達や新薬の開発などを受け、少なくとも先進国では感染症の脅威が相当、なくなりました。そこで、感染症が珍しくなかった当時を理解するため、国立公文書館に所蔵されている資料を通じて、明治期の感染症対策を考察し、そこから現在との共通点、さらに最近の制度改革の流れと異なる「2つの回帰」に議論を展開して行きたいと思います。

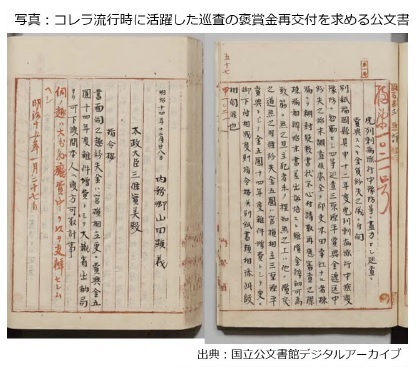

写真は「虎列剌病流行中予防等ニ尽力セシ巡査賞与金紛失ニ付下渡方ノ件」(請求番号:公03232100、件名番号057)という表題の風変わりな公文書です。

写真は「虎列剌病流行中予防等ニ尽力セシ巡査賞与金紛失ニ付下渡方ノ件」(請求番号:公03232100、件名番号057)という表題の風変わりな公文書です。ここで言う「虎列剌」とは、コレラの意味。1879年(明治12年)の大流行では西日本を中心に感染が拡大し、10万人規模の死者が出ました。公文書によると、この時にコレラ予防で活躍した福岡県の三原という元巡査(私とは恐らく血の繋がりはありません)に対し、政府から5円の褒章金が出ることになったものの、引退後に故郷の大分県で隠棲していた三原に届いた郵便は何故か封緘(ふうかん)されておらず、封筒の中から5円が消えていました。

そこで、内務卿(現在の厚生労働相)の山田顕義(日本大学、國學院大學の創始者)が1881年(明治14年)12月、太政大臣(現在の首相)の三条実美に対し、再交付を要請したという内容です。

公文書の末尾には1882年(明治15年)1月27日の日付で、「支出セシムヘシ」と赤字で書かれており、三原は無事に5円を受け取ったみたいですが、なぜ巡査がコレラの「予防」に「尽力」したのでしょうか。当時の行政機構は今ほど細分化、専門化していなかったにしても、不思議な感覚を持ちます。公文書を見ても、どんな仕事に三原が従事したのか分からないので、明治期の医療を紹介する書籍4を基に、謎解きを試みます。

1 酒井シヅ編著(1999)『疾病の時代』大修館書店などを参照。

2 速水融(2006)『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』藤原書店を参照。

3 厚生省編(1956)『厚生白書』大蔵省印刷局。

4 立川昭二(2013)『明治医事往来』講談社学術文庫を参照。

ドイツ人、コッホがコレラ菌を発見したのは1884年のこと。このため、それ以前の当時の予防は隔離と消毒だけでした。そこで、コレラの感染が明らかになると、巡査が家に上がり込み、感染者を隔離したほか、家具などを消毒していました。しかも有無を言わさず、強権的に実施され、民衆では「いやだいやだよ じゅんさはいやだ じゅんさコレラの先走り」という歌が流行ったそうです。

さらに「避病院」という隔離先の環境が劣悪だったため、強制隔離は「死」を意味するようになり、コレラが猖獗(しょうけつ)を極めた1879年には、恐怖に駆られた民衆が巡査を殴るなどの「コレラ一揆」が全国で24件も起きたとのことです。隔離や消毒に当たる巡査が「権力の象徴」として受け止められ、コレラとともに民衆から忌避されていたと言えます。

以上の記述を通じて、今回との共通点を見て取れます。第1に、隔離が中心という点です。新型コロナウイルスに関しては、薬やワクチンが開発されておらず、感染拡大や重症化を防ぐ手当がありません。このため、どこの国も隔離を進めており、明治期の医療が戻って来たことになります。

第2に、隔離や消毒などの場面で行政による公権力の行使が前面に出ている点です。流石に明治期のように警察官が家に上がり込む事態は想定できませんが、他国では都市封鎖(ロックダウン)も含めて、隔離や移動の制限を強力に推進しているケースが散見されます。

しかし、いずれも今までの医療政策の流れと異なる側面があります。以下、「医学モデルへの回帰」「行政中心アプローチへの回帰」という2つの点を考察して行きます。

3――医学モデルへの回帰

ただ、敗戦後に疾病構造が変容し、先進国で感染症はマイナーな問題となりました。さらにメンタル面で苦しむ人が多くなったり、高齢者人口の増加で複数の疾患を持つ人が増えたりしたため、「がんや糖尿病などの病気と付き合いつつ、普通に生活している人」「外見は健康だけど、メンタルで不具合を感じている人」といった形で、「健康」「不健康」の線引きが曖昧となりました。この結果、患者と環境の関係性に着目しつつ、生活を支える「生活モデル」の重要性が論じられるようになりました。

実際、近年の医療制度改革では生活を支える重要性が意識されており、2013年8月の社会保障制度改革国民会議報告書では「治し、支える医療」という言葉が使われています。さらに、人口的にボリュームが大きい「団塊世代」が75歳以上となる2025年時点の人口減少や医療ニーズを踏まえつつ、病床削減や在宅医療の充実などを目指す「地域医療構想」5が制度化されました。海外の医療制度改革でも全人的かつ継続的なケアを提供する「プライマリ・ケア」が重視されており、「医学モデル」からの脱却と、「生活モデル」への転換が強く意識されていました。

認知症ケアへの対応などを考えると、生活モデルの重要性は変わらないと思いますが、感染症リスクに直面した今、医学モデルも加味しつつ、今後の医療制度改革を議論する転換が必要になります。

5 地域医療構想については、過去の拙稿を参照。2017年11~12月の「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く」(全4回、リンク先は第1回)、2019年5~6月の拙稿「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(全2回、リンク先は第1回)、2019年10月31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2019年11月11日「『調整会議の活性化』とは、どのような状態を目指すのか」。

4――行政中心アプローチへの回帰

行政学で「ガバメント(government)からガバナンス(governance)へ」という言葉が使われていたのも、こうした文脈で理解できます。ガバナンスには国家や政府の存在を前提に論じる「国家中心アプローチ」と、民間セクターも含めて、多様な関係者同士の水平な関係性を重視する「社会中心アプローチ」の2つがあり、「ガバメントからガバナンスへ」という考え方は後者を重視しています6。

医療行政に関しても、こうした傾向が見受けられます。例えば、欧州の医療制度改革に関する資料や書籍を見ていると、「decentralization(分権化、脱集権化)」という言葉を頻繁に見掛けますし、日本でも医療行政に関する都道府県の役割を大きくする「医療行政の都道府県化」が近年、意識されていました。高齢化率や人口減少のスピードが都道府県ごとに異なるため、全国一律による対策が難しくなっているため、都道府県の裁量を大きくしようとしていたわけです。

例えば、先に触れた地域医療構想では、都道府県が地域の実情に応じて医療提供体制を改革することが意識されており、関係者との合意形成が重視されているほか、今年4月からは都道府県を中心に医師偏在是正もスタートする7など、医療提供体制改革における都道府県の役割が強化されています。さらに、2018年4月から国民健康保険の運営単位が都道府県化8したことで、財政運営の責任も大きくなっており、昨年末に取りまとめられた全世代型社会保障検討会議の中間報告でも、今秋を目指して都道府県の役割を強化するための制度改正を議論する方針が盛り込まれていました。こうした一連の施策は「分権化、脱集権化」「ガバメントからガバナンスへ」を志向していたと言えます。

ただ、新型コロナウイルスが状況を一変させました。感染症対策に関しては、行政が「公共の利益」のために私権を制限する場面が増えます。さらに短期間に判断を下す必要に迫られる分、行政が民主的な合意形成プロセスを経る時間もなくなります。例えば、他国では都市封鎖(ロックダウン)も含めて、市民の権利を中央政府が厳しく制限しており、日本でも臨時病院の設置などに関して私権制限を可能とする「緊急事態宣言」が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて発令されました。

これらの事象に関しては、「パンデミックと戦うには大きな政府(Big government)が求められている」「第2次世界大戦以降、最も大規模に国家の役割が大きくなっている」という英『エコノミスト誌』のコラム9と符合しています。さらに、スペイン風邪に関する歴史書10も「(注:大規模感染症の時は)民主主義もきわめて危険な政治形態となりうる。本当に必要とされるのは(略)すべてを掌握する、強力な中央集権である」と論じており、行政中心アプローチは感染症対策の共通点と言えます。

日本の場合、外出規制などの制限が緩やかであり、新型インフルエンザ等対策特別措置法も都道府県に実効権限を委ねているため、国が前面に出ているわけではありませんが、それでも休業しないパチンコ店の名前公表、越境者に対する任意での体温検査、予算・条例の専決処分など、自治体が公権力を行使する場面が増えています。筆者自身、平時モードの医療政策では関係者の合意形成や地方分権を重視していますが、感染症対策に対処しなければならない現在は「ガバナンスからがガバメントへ」という逆の流れが必要になっているわけです。

では、医療制度改革をどう軌道修正すればいいのでしょうか。以下、「2つの回帰」を踏まえて、「短期的な影響」と、3年程度を見据えた「中長期的な影響」に分けて、地域医療構想の行方を考えます。

6 岩崎正洋(2011)「ガバナンス研究の現在」岩崎正洋編著『ガバナンス論の現在』勁草書房を参照。

7 医師偏在是正については、2020年2~3月の「医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か」(2回シリーズ、リンク先は第1回)を参照。

8 国民健康保険の都道府県化に関しては、2018年4月の拙稿「国保の都道府県化で何が変わるのか」(全3回、リンク先は第1回)を参照。

9 “The Economist”2020年3月28日号に掲載された′Everything's under control′という記事。

10 アルフレッド・クロスビー(2009)『史上最悪のインフルエンザ』西村秀一訳、みすず書房。

5――医療制度改革への影響と軌道修正の方向性

まず、短期的な影響を述べます。加藤勝信厚生労働相は地域医療構想の進め方について、今年4月の国会答弁で、「当初考えていたスケジュールでやみくもに押すということは全く考えておりません」と答弁しています11。ここで言う「スケジュール」とは今年9月をメドに、公立・公的病院の再編可能性を模索するように都道府県に求めている点を指しており、その見直しを示唆したわけです。多くの関係者が新型コロナウイルスへの対応に忙殺されている中、この判断は当然と言えます。

さらに公立病院の再編・統合を優先させようとした議論の進め方も影響を受けそうです。地域医療構想の推進に際しては、多額の赤字を出している公立病院の改革を先行させたのですが、感染症指定医療機関の多くは公立病院であり、現場の最前線でフルに稼働しています。このため、高市早苗総務相が「今こそ公立病院に力を発揮してもらう時期」と述べた12通り、地域での存在感を増していると言えます。こうした中で、平時に戻った後、感染症対策を考慮しないまま、公立病院の機能を見直そうとしても、住民などの理解を得られるとは考えにくく、公立病院の見直しを優先していた進め方自体が影響を受けることになりそうです。

11 第201回国会会議録2020年4月3日衆議院厚生労働委員会における答弁。

12 2020年2月26日『m3.com』配信記事。第4回「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」の発言。

次に、中長期的な影響です。人口の動向などを考えると、中長期的には「医学モデルから生活モデルへ」「ガバメントからガバナンスへ」という流れの下、病床削減を含めて地域医療構想の発想は必要と考えられますが、そもそもの問題として、地域医療構想に基づいて2025年時点の医療需要を推計した際、感染症対策は全く考慮されていませんでした。このため、平時モードに戻った後、地域で病院再編の議論を再開しても、今の枠組みでは住民を含めた関係者の理解を得られるとは思いません。

そこで、今回の一件で得られたデータや知見を参考にしつつ、「大規模感染症に備える病床・機器、人材をどう確保するか」という議論を加味することで、医学モデルの考え方を取り入れる転換は欠かせなくなると思います。その際には施設に余分を持たせる「冗長性」(リダンダンシー、redundancy)という災害対策の考え方を参考にして、冗長性の規模及び冗長性を維持するためのコストも勘案しつつ、議論を進める必要に迫られそうです。こうした点は「感染症や非常事態の時にどうするのか、病床を何らかの形で残しておくということまで考えた上で計画を作らなければいけない」13、「病床稼働率が低い公立・公的医療機関等、特に病棟単位で空いているケースは、そのまま空けておくのも一つの在り方」14という日本医師会の主張とも符合しています。

国と地方の関係や都道府県の権限についても見直しを迫られそうです。今回の一件では緊急事態宣言の発令・解除のタイミングなどに関して、国と自治体の意見が対立するなど、国と都道府県の権限関係が整理されているとは言い難い状況です。一方、共同通信の都道府県向け調査によると、22知事が「現行制度における都道府県の権限は不十分」と答えています15。こうした事情を踏まえると、平時に戻った後の議論では脱集権化だけでなく、「再集権化(recentralization)」の可能性も視野に入れつつ、国と都道府県の関係や都道府県の権限の在り方を再考する余地がありそうです。

例えば、不足が指摘されている医療用の高機能マスクや人工呼吸器などの医療資材については国が備蓄し、万が一の時には国が都道府県や医療・福祉の現場に分配できるような制度改正が必要になるかもしれません。実際、今年4月に決まった新型コロナウイルスに関する緊急経済対策では「全国の病院の医療提供体制(患者受入体制、物資・医療機器の保有状況)や生活関連施設の必要物資の状況などを関係機関で効率的に把握・共有する仕組みの構築・運用」という施策が盛り込まれています。

このほか、感染症に対応する人材育成や検査機器の整備なども課題になっており、こうした点で国や都道府県の役割は今後、強化しなければならないと思います。

13 2020年4月24日『読売新聞』における日本医師会の横倉義武会長に対するインタビュー。

14 2020年5月2日『m3.com』配信記事における日本医師会の中川俊男副会長に対するインタビュー。

15 2020年5月3日『共同通信』配信記事。

6――おわりに

ただ、中長期的に見ると、地域医療構想に基づく病床削減や生活モデルへの転換、脱集権化に基づく「医療行政の都道府県化」や関係者の合意形成の重要性は変わらないと思います。さらに、各地の動向を見ていると、検査体制の整備や休業中の事業所支援などについて独自の施策を展開する自治体が増えており、「医療行政の都道府県化」に向けて今回の経験は役立つ面があるかもしれません。

どういった形で新型コロナウイルスが収束するか先行きは不透明ですが、平時の議論と有事の対応、短期的な対応と中長期的な視点を整理しつつ、「2つの回帰」を部分的に取り込むような柔軟な対応が必要になると考えられます。

(2020年05月15日「研究員の眼」)

関連レポート

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 「調整会議の活性化」とは、どのような状態を目指すのか-地域医療構想の議論が混乱する遠因を探る

- 医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(上)-制度改革の背景と意義を考える

- 新型コロナ対策で傷病手当金が国保に広げられた意味を考える-分立体制の矛盾を克服する契機に

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!