- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~高齢者の患者負担増を考える~

さらに、75歳以上の高齢者に関する患者負担の引き上げが10月に予定されており、歴史を振り返ると、奇しくも2022年は70歳以上の老人医療費を無料化するための改正老人福祉法の成立から50年、さらに無料化を軌道修正した老人保健法の成立から40年という「節目」の年になります(いずれも施行は翌年)。

そこで今回は「高齢者の患者負担」という切口で、今年の議論を展望するともに、今後の方向性を模索したいと思います。

2――制度改正の概要

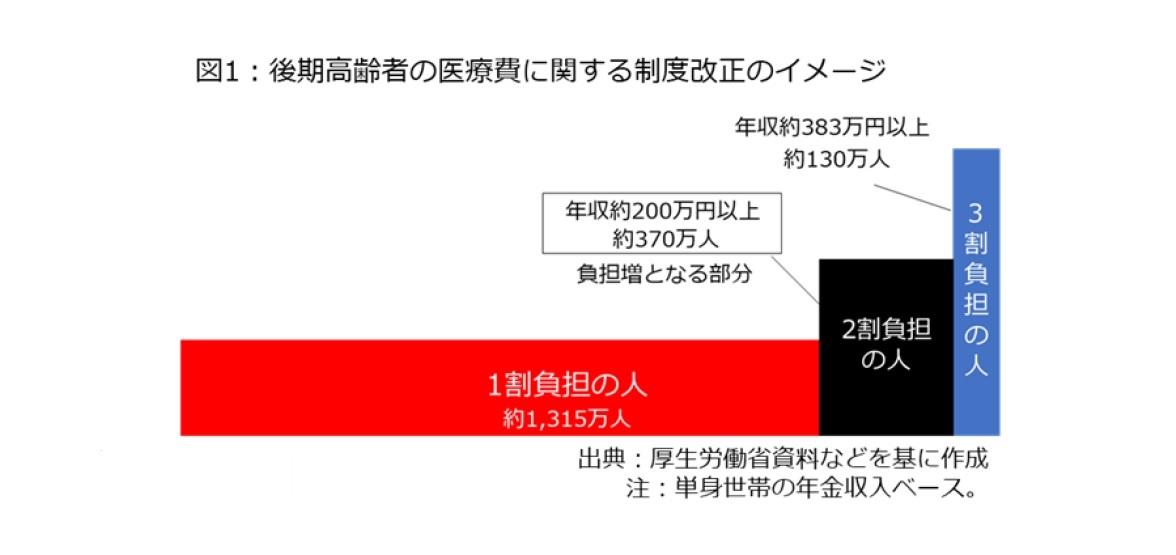

この整理に従うと、後期高齢者に関しては、定率負担と応益負担が導入されている一方、所得に着目する応能負担も部分的に採用されており、10月の制度改正は応能負担の強化と位置付けられます。

では、今回の制度改正はどういう経緯で進められ、何が論点になったのでしょうか、次に経緯を簡単に振り返ります1。

1 菅政権までの動向については、2020年12月22日拙稿「後期高齢者の医療費負担はどう変わるのか」、同年2月25日「高齢者医療費自己負担2割の行方を占う」を参照。

75歳以上の高齢者であっても、一定所得以上の方については、その医療費の窓口負担割合を2割とし、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる制度を構築する――。今回の制度改正は元々、安倍晋三首相(肩書は発言当時、以下全て同じ)が2019年12月の全世代型社会保障検討会議で、こう述べたことで議論がスタートしました。

しかし、高齢者の受診控えを恐れる日本医師会(日医)が「原則2割となると、(筆者注:高齢者は)貯蓄とか、費用を節約しなければならない」などと難色を示したほか、与党サイドでも慎重意見が出たことで、具体的な所得基準とか、実施時期が焦点となりました。

その後、2020年9月に菅義偉政権が発足。2020年12月の与党調整では、2割負担になる所得基準の線引きが「収入200万円以上」で決まったものの、実施時期については、総選挙や参院選への影響を考慮して明記されず、「2021年下半期」と定められるにとどまりました。さらに、岸田文雄政権に代わった2021年12月の閣僚折衝で、実施時期が2022年10月と決定されました。

こうした経緯を見るだけでも、3つの内閣にまたがって負担増が模索されたことが分かります。それだけ高齢者の負担増は政治的に神経質なテーマと言えます。実際、患者負担を巡って過去に様々な経緯がありました。以下、時計の針を半世紀前ほどに巻き戻し、70歳以上の老人医療費を無料にした時の判断や背景を探ります。

3――50年前の老人医療費無料化を巡る経緯

老人医療費無料化のための改正老人福祉法は1972年6月の国会で成立し、1973年1月から施行されました。この判断について現在は「田中角栄内閣によるバラマキ」と理解されていますが、筆者は「二重の意味で正しいとは言えない」と考えています。

第1に、無料化を決めたのは佐藤栄作内閣の時であり、50年前の国会では佐藤首相が施政方針演説で、「今後予想される老齢人口の増大に対処し、老人福祉の充実強化をはかる」ため、老人医療費の無料化などに取り組むとしています2。ただ、佐藤が1972年7月に退陣し、後を襲った田中が「福祉元年」を掲げたことで、老人医療費無料化は「田中発案の施策」と理解されている面があります。

第2に、当時は年金制度が成熟しておらず、給付額が十分とは言えない事情があり、医療費の負担軽減を求める声が強かった点も指摘できます。例えば、内田常雄厚相の発案を受けて、有識者や関係団体の幹部などが参集する形で、1970年9月に開催された「豊かな老後のための国民会議」の報告書では、「老人医療費は全額公費で負担すべきだ」といった意見が取りまとめられています3。50年前の新聞4を見ても、「老人医療費を無料にすると、病室が患者であふれる」という大蔵省(現財務省)の反対意見を「変な言い訳」と切って捨てた上で、既に老人医療費無料化に踏み切った地方の実態として、「病室が老人であふれるなんて実態は全然ありません」(東京都民生局老人医療課)などの声が紹介されています。

実際、岩手県沢内村を手始めに、横浜市、東京都など主要な自治体が同様の制度を採用していたため、当時の国会会議録では37都道府県、6政令市で同種の施策が実施されているとして、「飛躍的拡充どころか、これまでの施策の立ちおくれを追認したに過ぎない」という政府批判の発言も残されています5。こうしてみると、政治家だけでなく、学識者やメディアなど幅広い層が老人医療費無料化を支持していたことは間違いないと思います。

2 第68回国会会議録1972年1月29日衆議院本会議における佐藤首相の施政方針演説。

3 豊かな老後のための国民会議委員会が1971年1月に編集・発行した「豊かな老後のために 国民会議報告書」。

4 1972年1月12日『朝日新聞』。

5 第68回国会会議録1972年2月2日参議院本会議における二宮文造参院議員の発言。

ただ、老人医療費無料化が「バラマキ」と判断されている理由もあります。この点については、「なぜ『70歳』で区切ったか」「なぜ老人福祉法で対応したのか」という2つの問いで見えて来ます。

まず、70歳で区切った理由で考えると、現在は「65歳」以上の人を高齢者と定義しており、前期高齢者と後期高齢者の区分も「75歳」で設定されています。さらに、当時も厚生年金の老齢年金は60歳、国民年金の老齢年金と健康診査の年齢は65歳、福祉年金は70歳で、それぞれ年齢が区切られており、「70歳」で線引きした理由は見えにくいし、当時の国会でも整合性が話題になっています。

これに対し、厚生省(現厚生労働省)の担当局長は「(筆者注:先行的に導入した自治体の制度が)70歳以上であるという現実をとらえまして、そして都道府県と一緒にやるわけでございますから、客観情勢がそうなっている」「財政的な問題が非常に大きな問題になります」といった点を挙げた上で、「最初とにかくスタートするということで、70歳以上ということに区切った」と説明しています6。つまり、実質的な「取り組みやすさ」が重視されたわけです。

もう一つの「なぜ老人福祉法で対応したのか」という疑問についても、「取り組みやすさ」が優先された面があります。老人医療費の無料化に際しては、各種保険制度の上に乗せるような形で、税財源(国3分の2、自治体3分の1)を用いて患者負担分を軽減する仕組みが採用されたのですが、患者負担の根拠を定めている健康保険法などの改正ではなく、高齢者福祉をカバーする老人福祉法の改正で対応しており、些か奇異に映ります。

この点については、当時の厚生省が置かれた環境に原因があると考えられます。当時、厚生省は医療保険制度の「抜本改革」の検討を進めており、前年の1971年には「抜本改革が進まない」という大義名分の下、日医が保険診療のボイコットに当たる「保険医総辞退」を1カ月間、仕掛けた経緯がありました。このため、厚生省は医療保険制度の抜本改革の議論も別に進める必要に迫られており、保険局の負担を減らすため、社会局(現社会・援護局)の所管である老人福祉法で対応することにしたと思われます。その証拠として、当時の幹部は「保険医総辞退があり、『いま保険局にそういう作業をさせるのは大変だ。社会局で公費負担の形で老人福祉法の一部改正で行うように』という大臣(筆者注:当時は斎藤昇厚相)指示が下った」と振り返っています7。

つまり、70歳で区切った点とか、老人福祉法で対応した点に関しては、特段の背景があったわけではなく、「取り組みやすさ」が優先されたと言えます。この点については、別の厚生省幹部が「結果的に政治サイドの要求も強くて、スタートした」「高度成長時代をバックにした、迎合福祉の最初」と当時の様子を語っています8し、入省直後だった厚生省官僚も「医療費の問題は社会局ではぜんぜん関心がない」「保険局はもともと無料化に反対していましたが、政治的に押し切られた」と述べています9。

こうした発言や経緯を踏まえると、革新自治体に対抗したい自民党のプレッシャーが強く、「とにかく制度をスタートさせたい」という事情で老人医療費無料化が始まった様子を看取できます。こうした見切り発車的な状況が現在、「バラマキ」と批判されている理由なのかもしれません。

6 第68回国会会議録1972年4月26日、27日衆議院社会労働委員会における厚生省の加藤威二社会局長による答弁。

7 『週刊社会保障』2000号における厚生省社会局長だった加藤氏の発言。

8 『週刊社会保障』No.1465の座談会における厚生省年金局長だった北川力夫氏の発言。

9 中村秀一(2019)『平成の社会保障』社会保険出版社p42、60。

さらに、老人医療費無料化の副作用は大きかったことも評判の悪さに繋がっています。無料化に伴って高齢者の受診率改善などの効果があったものの、先に引用した大蔵省の懸念通りに、病院が高齢者のサロンと化すなど無料化の弊害が浮き彫りとなったためです。

その一例として、「社会的入院」が挙げられます10。老人医療費の無料化に伴って、高齢者を多く受け入れる「老人病院」が増えた一方、当時の高齢者福祉制度が貧弱で、在宅ケアの選択肢も限られていたため、医学的なニーズが小さいのに家族や住宅の都合などで高齢者が入院する社会的入院が顕在化したわけです。

その後、社会的入院の解消に向けた施策は現在に至るまで間断なく続けられています。例えば、1988年4月にスタートした「老人保健施設」は元々、病院から自宅への退院を支援する「中間施設」として整備された経緯がありますし、介護保険制度が2000年4月に発足した時も、社会的入院の解消が意識されていました11。

さらに本稿のメインテーマである高齢者の患者負担に関しても、1980年代から医療費適正化の動きが強まる過程で、軌道修正が図られていきます。その最初が40年前の1982年8月に成立した老人保健法になります。

10 「社会的入院」という言葉の定義は曖昧だが、ここでは一般的に「医学的なニーズが小さいのに家族や住宅の都合などで高齢者が長期間、入院する状態」という意味で用いる。印南一路(2009)『「社会的入院」の研究』東洋経済新報社を参照。

11 介護保険制度と社会的入院の関係については、介護保険20年を振り返った拙稿企画の連載第1回を参照。ここでは詳しく述べないが、老人病院を巡る制度も様々な曲折を経て、医療保険、介護保険の双方で「療養病床」として残っており、医療提供体制改革を目指す「地域医療構想」とか、2018年度にスタートした「介護医療院」などの枠組みで現在も議論されている。このうち、地域医療構想では「医療療養病床など慢性期病床に入院する軽度患者の約30%が在宅に移行する」という前提で、将来の病床数や在宅医療のニーズが推計されている。介護医療院は介護療養床の転換先として創設された。

4――40年前の老人保健法の制定

実際、当時の厚生省幹部が書いた解説書では、「医療費に限らず物が『ただ』であればどうしても無駄遣いをし、資源の濫費、権利の濫用を招きやすい」「医療費が全くただで従来の制度を維持できるかどうかについてはできると言い切れる人は少ないであろう」と指摘されています12。

しかし、それだけでは「福祉後退」という批判を受けるリスクがあったため、老人保健制度では、40歳以上の健診制度を導入するなど、健康づくりも意識する仕組みも採用されました。当時の厚生省幹部は「新しい制度の最大の目的は老後の健康のための若い時から総合的な保健対策の推進にする、そのうえで病気になったときは適切な医療を行い、医療費は国民全体で公平に負担する制度にしようと思った」と回顧しています13。

つまり、単なる負担増の法律にするのではなく、「高齢社会を豊かにするため、国民を健康にするための制度」という絵を描くことで、国民の不満を解消しようしたわけです。国会審議でも急激な負担増を嫌がる自民党の主張を受け入れる形で、法案の修正が図られましたし、ここでは詳しく触れませんが、老人保健法が成立するまで6~7年の歳月を要しました14。それだけ老人医療費無料化の軌道修正には多大なエネルギーを要したと言えます。

12 吉原健二編著(1983)『老人保健法の解説』中央法規出版社pp52-53。

13 菅沼隆ほか編著(2018)『戦後社会保障の証言』有斐閣p188における厚生省官房審議官だった吉原健二のコメント。

14 老人保健法の成立過程では、小沢辰男、橋本龍太郎両厚相による試案が提出されるなど、様々な改革案が厚生省サイドから示された。

5――その後の経緯

その後、バブル経済の崩壊で財政状況が悪化すると、高齢者の患者負担増が本格的に模索されるようになります。例えば、1997年度に実施された医療保険制度改革では、受診ごとに500円徴収という定額負担とか、薬剤費の別途負担(高齢者に関する薬剤費の別途負担は1999年度に廃止)が導入されました。さらに、2000年度の医療保険制度改革では、診療報酬の引き上げと引き換えに、高齢者の患者負担が1割に引き上げられ、現在までに至る定率負担が定着します15。

15 ここでは詳しく触れないが、高齢者の患者負担に関しては、2000年4月にスタートした介護保険制度(1997年の国会で法律が成立)で先行的に議論され、収入とは無関係に利用に応じて1割の負担を求める「応益負担」が採用された。

75歳以上の高齢者が後期高齢者医療制度に移行する現在の仕組みは小泉純一郎政権期に確立し、2008年度から施行されました16。具体的には、2006年の通常国会における関係法成立を踏まえ、65~74歳の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分ける制度となり、前者では高齢化率の差に着目した仕組み、後者では市町村で構成する都道府県単位の広域連合が医療費を管理する後期高齢者医療制度が2008年度に創設されました。

その際、75歳以上の後期高齢者については原則1割、現役並み所得を持つ人は3割負担が導入されたほか、70歳以上74歳未満の人については、2008年度から2割負担とする方針が決まりました。当時は郵政民営化を巡る総選挙(郵政解散)で自民党が大勝を収めたため、その余勢を駆って思い切った内容の制度改正が決まりました。

ただ、「後期」という名称が悪いとか、保険料が基礎年金から天引きされる点など、後期高齢者医療制度に対する批判が強まった上、2007年7月の参院選で自民党が大敗を喫したことで、同年8月に発足した福田康夫政権は70歳以上74歳未満の患者負担を2割に引き上げる方針の凍結を決めました。結局、この軽減措置は民主党への政権交代を挟み、安倍政権期に見直され、2014年4月以降に段階的に2割に引き上げられました。

16 後期高齢者医療制度の創設プロセスについては、2018年7月31日拙稿「10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか」(全2回シリーズ、リンク先は第1回)を参照。

6――おわりに~負担と給付の見直し論議を~

一方、今回の2割負担に代表される通り、反発が少ない高所得者の負担を増やす流れが強まっており、同じような応能負担を強化する流れは介護保険の自己負担強化、あるいは後期高齢者医療制度の総報酬割導入にも通じます18。つまり、現在は「取れるところから取る」という議論が続いていることになります。もちろん、現在の財政状況を踏まえると、止むを得ない事情がある反面、「取れるところから取る」という議論だけでは国民の納得は得られにくく、負担と給付の将来像を描く必要もあると考えています。

しかし、史上最長を誇った安倍政権を含めて、現在の社会保障制度改革の議論は「幼児教育・保育の無償化」「デジタル化」「不妊治療」「看護職員の給与引き上げ」など、各論に終始しており、負担と給付の在り方は長らく議論の俎上に上っていません。社会保障制度の議論は往々にして「給付は手厚く、負担は軽く」という議論に傾きがちですが、負担と給付をどうバランスさせるのか、その選択肢を国民に提示することが政治サイドに求められると思います。

17 ただし、3割負担以上に引き上げる議論は事実上、困難となっている。2002年の医療制度改革に際して、3割負担を限度にして、それ以上の負担増を増やさない方針が健康保険法附則に定められた。

18 介護保険の総報酬割に関しては、2018年6月29日「介護保険料引き上げの背景と問題点を考える」、介護保険の3割負担導入については、同年8月28日「介護保険の自己負担、8月から最大3割に」を参照。

(2022年01月12日「研究員の眼」)

関連レポート

- 後期高齢者の医療費負担はどう変わるのか-難航した政府・与党の議論、曲折の末に決着

- 高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか(上)-負担構造、制度運営から見える論点

- 10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか(下)-制度改革の経緯と見直しの選択肢を考える

- 介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

- 介護保険の自己負担、8月から最大3割に~求められる一層の財源確保、給付抑制の議論~

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!