- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

9――20年の変化(4)~制度の複雑化~

1|負担と給付の関係明確化

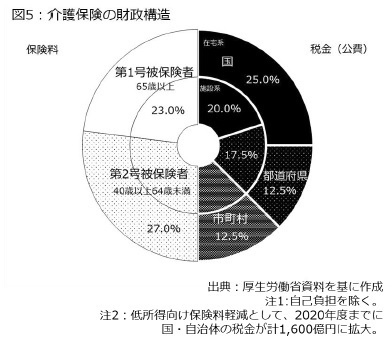

1|負担と給付の関係明確化最後に、制度の複雑化である57。介護保険制度は当初、被保険者が保険料とサービスの水準を理解できるように、図5で示した負担と給付の関係がシンプルに作られている。

この点については、同じ地域保険である国民健康保険との比較で明確になる。国民健康保険の場合、介護保険と同様、公費(税金)と保険料の比率は50:50とされているが、保険料軽減や赤字補填などの名目で市町村から追加的な財政支出(法定外繰入)が講じられており、医療費と保険料の水準は必ずしも一致しない。

これに対し、介護保険制度では法定外繰入が認められておらず、赤字が出た場合、都道府県単位に設置されている「財政安定化基金」で不足額を交付または貸付する仕組みとなっている。

さらに制度創設に際しては、一部の市町村で保険料減免の動きが広がったため、(1)保険料の全額免除は不適当、(2)負担能力を収入のみで判断して一律に減免することは不適当、(3)保険料の減免分を一般財源からの繰り入れで補填することは不適当――とする3原則を徹底させた。当時の幹部は「保険料を取らないで、給付することを認めたら、介護保険の自殺行為になってしまう」「保険料をまけられるということは、いちばん琴線に触れる部分だった」と振り返っている58。

57 制度複雑化に関しては、介護保険20年を期した連載コラムの第23回を参照。

58 当時、官房審議官だった堤修三氏が提唱したため、「堤三原則」と呼ばれた。菅沼隆ほか編著(2018)『戦後社会保障の証言』有斐閣pp362-364を参照。

しかし、制度は複雑化しつつある。例えば、図5で示した円グラフのうち、税金(公費)部分が二重となり、施設系と在宅系で都道府県の負担割合が異なるようになったのは2006年度である。この時は国・地方税財政を見直す「三位一体改革」が進んでいる時であり、国の補助金を縮減させる流れの中で、特別養護老人ホームなど施設系サービスに関しては、国の財政負担割合を5%減らす一方、施設を認可する都道府県の負担割合を増やした。

第2に、低所得者向け保険料軽減である。引き上げた消費税財源のうち、国・地方合わせて約1,600億円を活用する形で、低所得者向け保険料を軽減する措置を段階的に導入した。確かに介護保険料が上昇していく中、こうした対応策は必要かもしれないが、少なくとも制度創設に際して、自治体に対して介護保険料の軽減を厳しく戒めていたこととの整合性が論じられた形跡は見受けられない。

さらに、介護保険の財政構造に関する厚生労働省の説明資料を見ても、低所得者の保険料軽減措置は示されていない。例えば、2021年度制度改正を審議する際、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会に提出された総論資料のうち、財源構成の全体像を説明するスライドでは、低所得者向け保険料軽減の措置を盛り込んでいない59。さらに、自治体が住民向けに配布している介護保険制度のパンフレットをいくつか見ても、追加的な財源措置の記述は見られない。

つまり、あくまでも「別枠」扱い、誤解を恐れずに言えば「裏から入っている公費(税金)」であり、パッチワーク的な制度を積み重ねた結果、負担と給付の関係が不明確になって来ていると言える。

59 2019年2月25日に開催された介護保険部会資料。

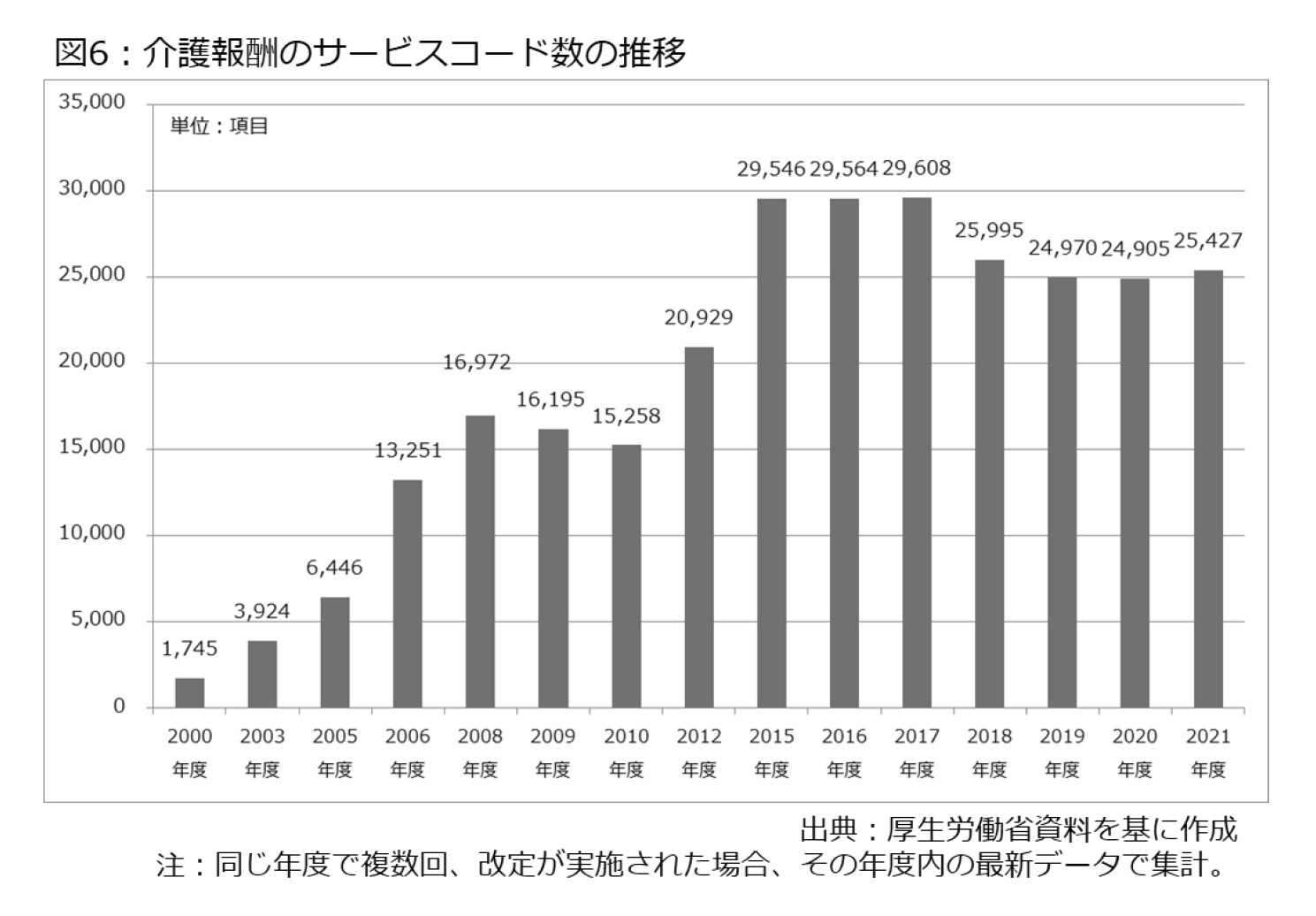

財政構造だけでなく、人員の配置基準や報酬のルールが複雑化している。具体的には、3年に一度の介護報酬改定に際して、ガイドラインや通知、「Q&A」と呼ばれる疑義解釈など、かなりの書類が現場の事業所に示されており、こうした複雑化を端的に表すのが「サービスコード」の増加である60。

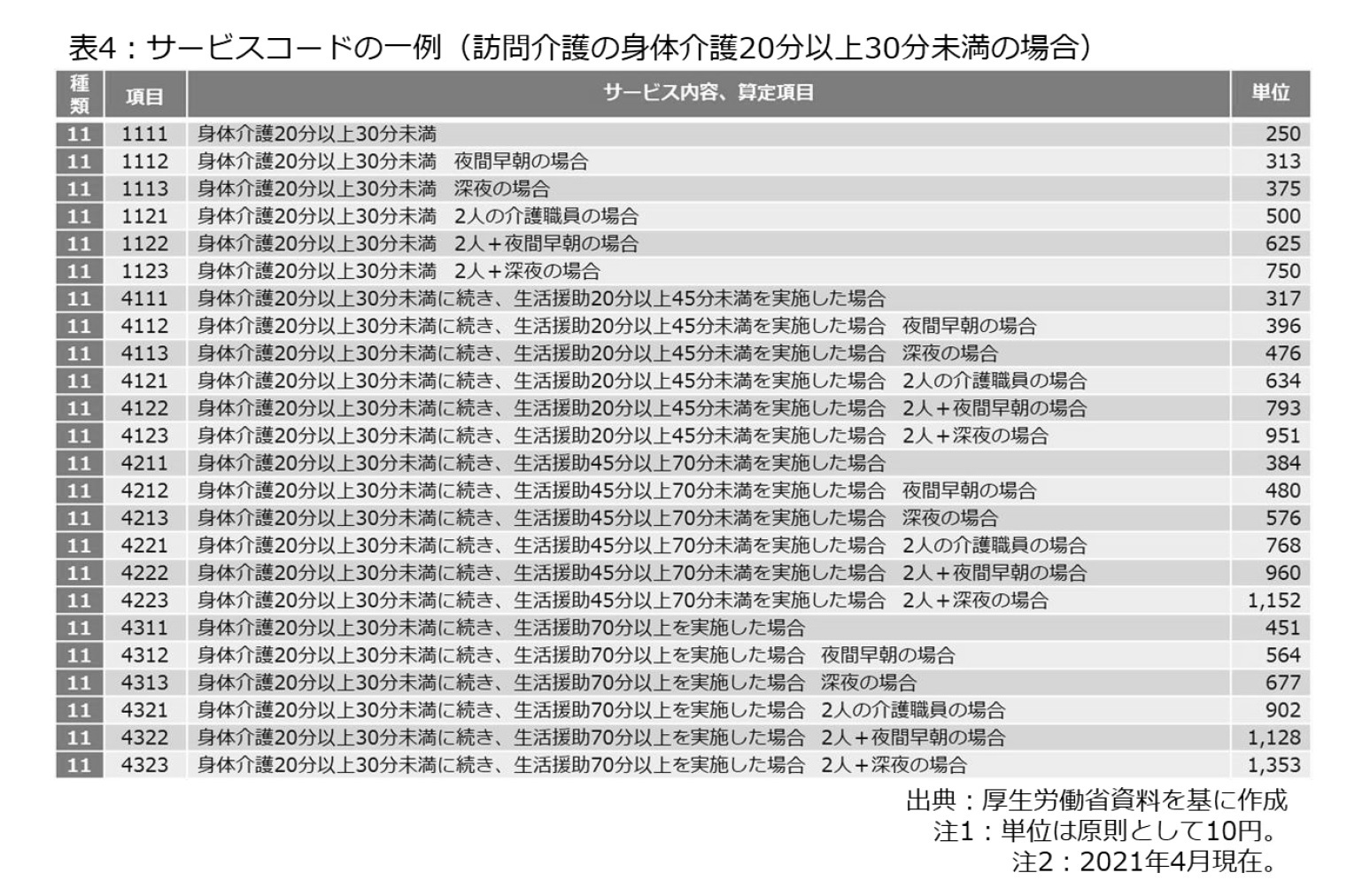

ここで言うサービスコードとは、言わば介護保険サービスの「メニュー表」である。具体的には、介護保険法に基づく告示(省令)として、サービスの種類・内容、単価を細かく定めており、ケアプラン作成の際、どんなサービスを使っているかを示す。

コードは原則として6ケタ。このうち、上2ケタでサービスの種類、下4ケタではケアの行為やサービスの内容、人員・施設基準などに応じて番号が細かく割り当てられている。例えば、訪問介護は「11」、訪問看護は「13」といった形で、サービスの種類ごとに2ケタの番号が振られており、このうち訪問介護の「身体介護20分以上30分未満」は「1111」という4ケタの番号が続く。つまり、身体介護20分以上30分未満の場合、「111111」というサービスコードが割り振られている。そして、ケアマネジャーはケアプランのうち、サービス利用票別表の「サービス内容/種類」欄を記入する際、身体介護20分以上30分未満を意味する「身体介護1」、サービスコードの欄に「111111」を記入する。

さらに、それぞれのサービスコードには単価が割り振られており、「身体介護20分以上30分未満 サービスコード111111」には250単位という単価が設定されている。これがケアプラン作成の給付管理で使われている61。具体的には、月単位の利用日数のほか、1単位当たり原則として10円を乗じ、保険給付額や自己負担額を確定する。例えば、月に10回、訪問介護の身体介護20分以上30分未満を受ける場合、250単位×10回=2,500単位、つまり2万5,000円がサービス総額としてカウントされ、そこから原則10%の自己負担分(2,500円)を差し引いた2万2,500円が介護保険の給付費から支給されることになる。こうしたサービスコードを使った介護報酬の計算は本来、自らの負担と紐付けて介護保険給付を理解できる点で非常に重要である62。

では、こうした形で複雑化している理由は何か。考えられる理由としては、新しいサービス類型が付加された影響である。確かに2006年度の増加については、「地域密着型サービス」の創設などが影響しているが、その後の増加を見ると、サービスの多様化だけで説明しにくい。

むしろ、厚生労働省が給付を抑制するため、3年に一度の介護報酬改定に際して、「××を実施したら加算」「△△の基準を満たさなければ減算」「◎◎の加算を取得できる要件を見直す」といった形で、単価や基準、要件などを細かく変更している影響の方が大きい。例えば、例示した訪問介護の「身体介護1 20分以上30分未満」の場合、表4の通り、夜間早朝の場合は313単位、深夜の場合は375単位、2人の介護職員が従事した場合は500単位に細分化されており、それぞれに訪問介護を意味する「11」から始まる6ケタのサービスコードが振られている。さらに訪問介護の場合、単価が時間ごとに区分されており、それぞれの区分で表4のようなサービス内容と算定項目が設定されているほか、生活援助だけの訪問介護についても、「11」で始まる6ケタのサービスコードが別に割り振られており、訪問介護だけでサービスコード数は2021年4月現在で1,418項目に及ぶ。

さらに「被保険者・患者・利用者・サービス事業者の幅広い具体的要望に応えようとするあまり、サービスを規律する基準や報酬体系が加速度的に複雑化する」という指摘63の通り、業界団体など関係者の意見を取り入れる中で、各種加算措置などが創設された側面もある。つまり、財政逼迫への対応を含めて、様々な問題を解決しようとした必然の結果として、サービスコードの数がほぼ右肩上がりで増加しているのである。

しかし、こうした複雑な制度を理解しようとすると、相当な機会費用(手間暇)を要するため、制度に精通していない住民やサービス利用者が制度を理解する上での「参入障壁」となりかねない。その結果、介護保険制度の創設時に重視された「高齢者の自己決定」「住民参加」が妨げられることになりかねない。

実際、「被保険者が介護報酬に基づく給付費と関連づけて保険料の妥当性を判断することがますます難しくなる」という指摘が出ている64。サービスコードの膨張に関しては、介護報酬を審議する給付費分科会、あるいは財政審で話題になる65など、政策当局者の間で意識されつつあるが、2021年度改定を経てもコード数は増加しており、制度複雑化の流れを止めるのは容易ではないと言える。こうした制度の複雑化も20年間の変化と言える。

60 サービスコードの複雑化の過程や問題点に関する分析については、三原岳(2015)「報酬複雑化の過程と弊害」『介護保険情報』2015年7月号。学術的な考察としては、三原岳・郡司篤晃「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』第7巻1号も参照。(DOI:https://doi.org/10.24533/spls.7.1_175)。

61 給付管理の基本的な内容については、介護保険20年を期した連載コラムの第8回を参照。

62 単位は原則として10円だが、地域によって異なる。

63 堤修三(2018)『社会保険の政策原理』国際商業出版p59。

64 堤(2010)前掲書p74。

65 介護給付費分科会の審議報告で「簡素化」が言及された。さらに財務省は2020年11月の財制審で、「真に有効な加算への重点化を行い、介護事業所・施設の事務負担の軽減と予見可能性の向上につなげるべき」と訴えた。

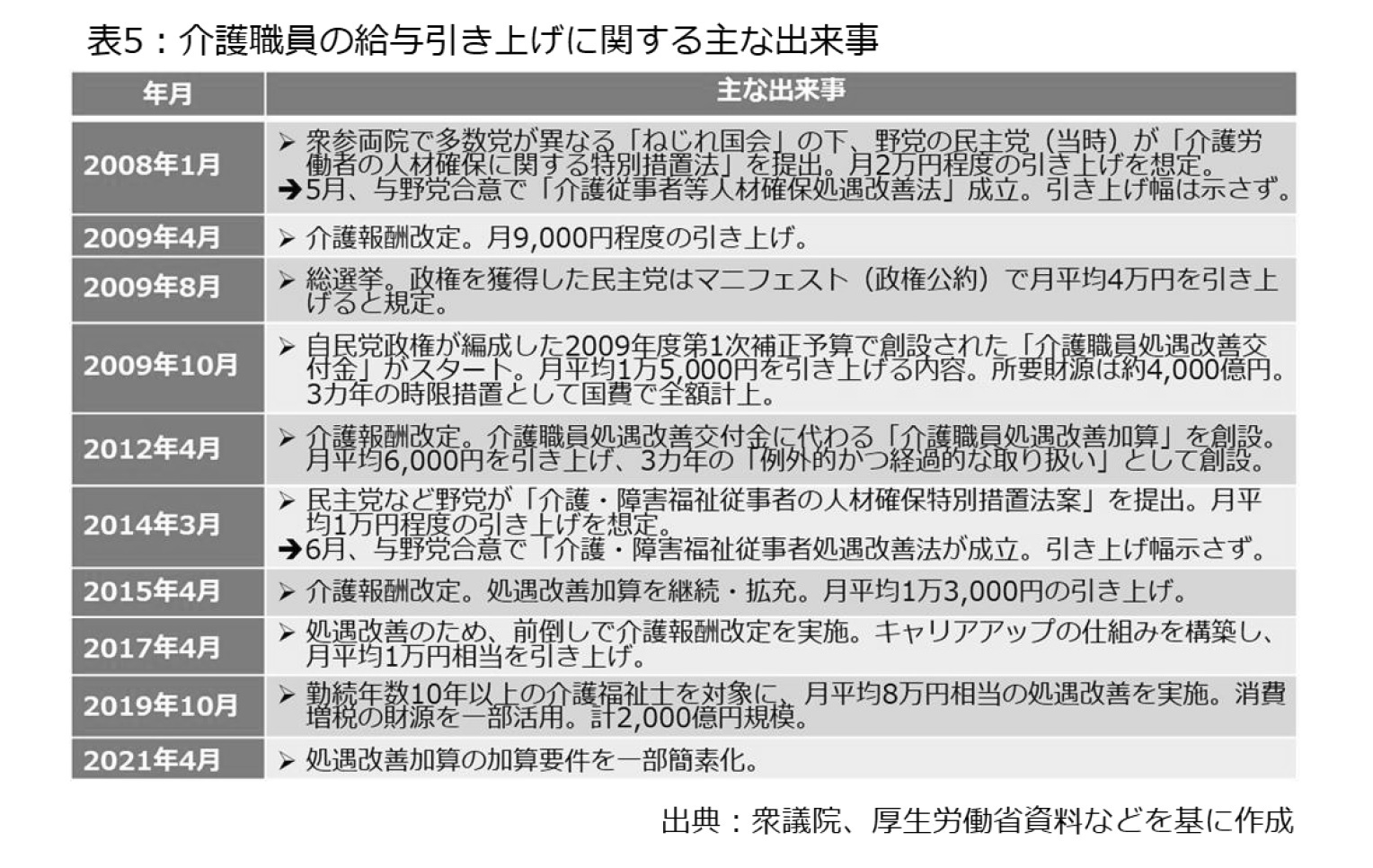

10――有効な解決策が見えない人手不足

元々の始まりは表5の通り、衆参両院で多数党が異なる「ねじれ国会」だった頃、野党の民主党(当時)が介護職員の給与を引き上げるための法案を議員立法で提出した時にさかのぼる。この時点で十分な財源措置が考えられていたとは思えないが、金額を明示しない形で給与引き上げの必要性を示す「介護従事者等人材確保処遇法」が超党派で成立した。さらに、リーマン・ショックを受けた経済対策の一環として、民主党への政権交代直前に編成された2009年度第1次補正予算で、「介護職員処遇改善交付金」が創設された。

しかし、介護職員処遇改善交付金は3カ年の時限措置だったため、「例外的かつ経過的な取り扱い」として2012年度改定で加算措置が介護報酬本体に取り込まれた。その後、引き上げられた消費税財源を活用するなど、加算額は少しずつ段階的に引き上げられてきた。

このほか、厚生労働省は介護職員に関するキャリアアップのコースを示したり、介護現場の魅力をPRしたりする事業にも取り組んできた。2019年末に決着した2021年度制度改正でも人材確保は大きなテーマとなり、▽外国人人材の活用、▽介護ロボットの普及、▽高齢者ボランティアの活用、▽文書削減による事務の効率化――などが論点となった。2021年度介護報酬改定でも人材不足に対応するため、ICT機器を導入した場合の加算・人員基準の見直しなどが講じられた。

それでも介護現場の人手不足感は強く、介護労働安定センターの2019年度「介護労働実態調査」によると、介護サ-ビスに従事する従業員の過不足状況について、「大いに不足」「不足」「やや不足」と答えた事業者は計65.3%に及んでいる(回答数7,046 事業所)。この数字は直近5~6年で変化しておらず「不足している理由」を尋ねたところ、「採用が困難である」が 90.0%で1位となり、次いで「離職率が高い」が18.4%だった(回答数4,602事業所、複数回答可)。

しかし、現時点で有効な打開策は示されておらず、筆者自身も明確な答えを持っていない。何よりも制度創設時点で「例外的かつ経過的」とされた加算措置が10年近く続いていることからも、その窮状が見て取れる。

さらに給与を引き上げても課題が解決するとは限らない。例えば、先に触れた介護労働安定センターの2019年度調査では介護労働者に対してもアンケートを実施しており、この中の「前職の仕事をやめた理由」を尋ねた設問では、「結婚・妊娠・出産・育児のため」が 26.0%と最も高く、「職場の人間関係に問題があったため」が16.3%、「自分の将来の見込みが立たなかったため」が15.6%と続いており、「収入が少なかったため」(12.3%)の回答よりも多かった(回答者数1万6,882人、複数回答可)。つまり、人手不足の解消は介護職員の給与引き上げだけで解決するとは限らず、出産・育児との両立やキャリアアップのコース確立、働きやすい職場づくりといった対応策も必要であり、これまでに挙げた施策などを展開しつつ、総合的な対応策が求められる。

66 人手不足の論点に関しては、介護保険20年を期した連載コラムの第20回を参照。

67 2020年3月23日『読売新聞』。都道府県の県庁所在市、政令市、中核市、東京特別区の計102自治体から回答を得たという。

68 2020年3月29日『共同通信』配信記事。都道府県庁所在地の自治体(東京都は都庁の立地する新宿区)と政令市のうち、計50自治体から回答を得たという。

11――おわりに

さらに、こうした傾向は介護保険制度の運用にも影響しており、自己選択を意味していた「自立」の変容、市町村の関与拡大、制度の複雑化など、制度創設時とは異なる傾向が鮮明となっている。こうした中、人手不足が顕在化しており、介護保険は「財源」「人手」という「2つの不足」に直面し、大きな曲がり角を迎えている。

しかし、3年に一度の制度改正で少しずつ課題解決に取り組む現在の方法では、地域支援事業を拡充する流れが一層強まったり、制度の複雑化が進展したりする危険性がある。介護保険制度は元々、負担と給付の関係が明確であることを考えれば、いたずらに制度を複雑にさせるのではなく、持続可能な制度の確立に向けて、「負担増で給付を維持するのか」「給付抑制で負担を維持するのか」といった形で国民に選択肢を提示していくことが求められる。

(2021年07月06日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(上)-制度改革の背景と意義を考える

- 20年を迎えた介護保険の再考(21)ケアラー支援-介護離職対策に関心、現金給付は創設時に論争に

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の再考(17)医療、年金との比較-費用抑制は国民との約束違反?

- 20年を迎えた介護保険の再考(14)地方分権の「試金石」-保険料の水準を市町村が決定することにした意味

- 20年を迎えた介護保険の再考(15)「第2の国保」にしない工夫-保険料の年金天引き、財政安定化基金などの手立て

- 20年を迎えた介護保険の再考(2)要介護認定とは何か-費用抑制を目指したサービスへの「入口」

- 20年を迎えた介護保険の再考(3)限度額とは何か-保険給付の上限を定める意味合い

- 20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/06/24 | 医療機関の経営危機、報酬改定と予算編成はどうなる?-物価・賃金上昇の影響は深刻、骨太方針の文言を読み解く | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/05/28 | 4月から始まった「かかりつけ医」の新制度は機能するのか-地域の自治と実践をベースに機能充実を目指す仕組み、最後は診療報酬で誘導? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年08月20日

貿易統計25年7月-貿易収支は事前予想を大きく下回ったが、関税引き上げの影響本格化はこれから -

2025年08月20日

米住宅着工・許可件数(25年7月)-着工件数(前月比)は減少予想に反して前月から2ヵ月連続の増加 -

2025年08月19日

「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 -

2025年08月19日

今週のレポート・コラムまとめ【8/12-8/18発行分】 -

2025年08月18日

タイ経済:25年4-6月期の成長率は前年同期比2.8%増~駆け込み輸出が観光業の落ち込みを相殺

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の足取りを振り返るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!