- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(23)制度の複雑化-住民参加などを阻害する弊害、財政問題で必然的に進行

20年を迎えた介護保険の再考(23)制度の複雑化-住民参加などを阻害する弊害、財政問題で必然的に進行

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~必然的に進む制度複雑化の弊害を考える~

元々、介護保険制度では負担と給付の関係が明確であり、サービスと保険料の水準について判断しやすい構造となっています。さらに地域における負担と給付の水準に関しても、住民参加による意思決定が想定されていました。

ただ、「怪奇保険」という皮肉が聞かれるほど、20年間で制度は複雑になっており、これらの利点が複雑な制度の下で発揮されない危険性が想定されます。しかも複雑化は必然的に進んでいる面があり、その背景には財政問題があります。今回は制度複雑化の実情と弊害、背景を取り上げす。

2――制度複雑化の実情(1)~総合事業~

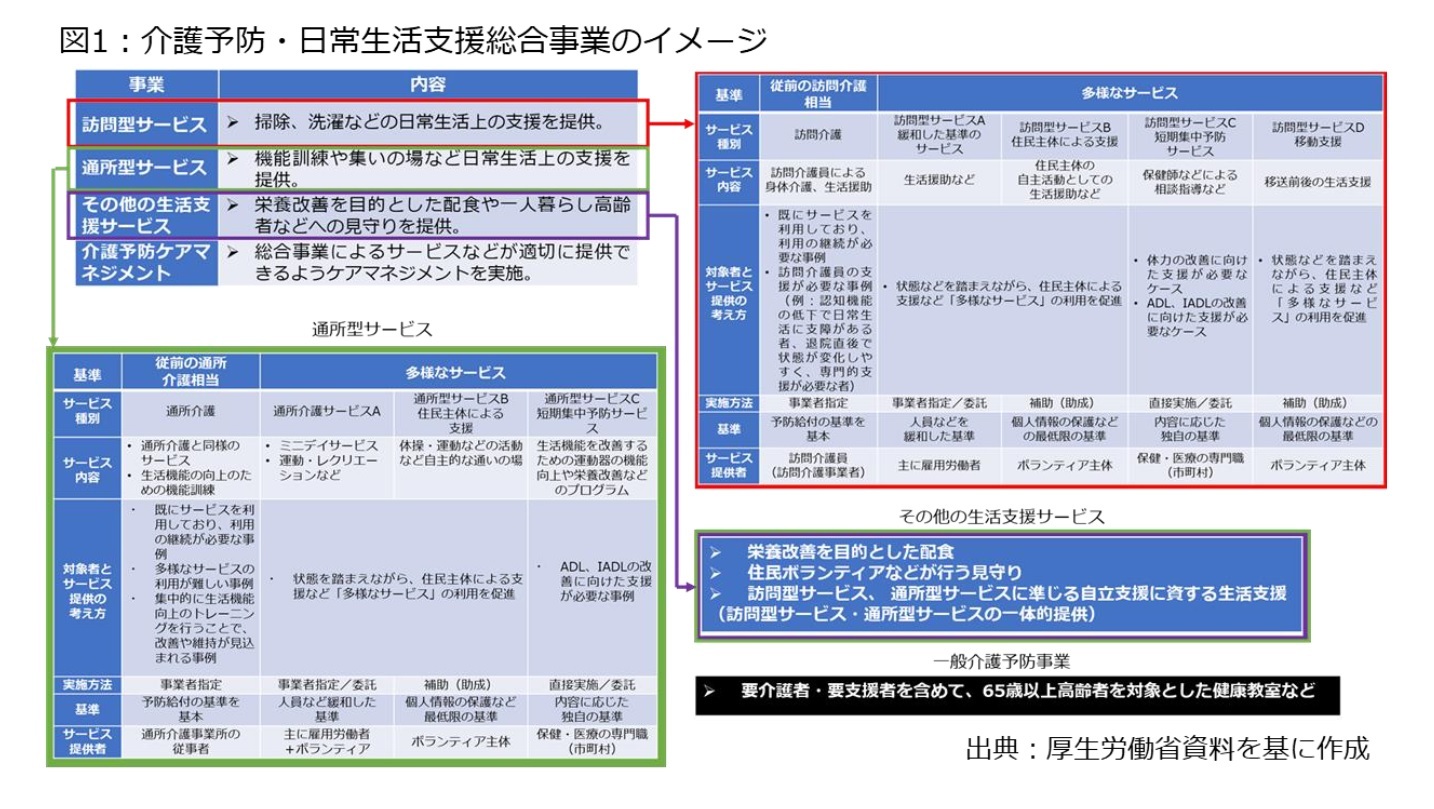

まず、複雑な制度の典型例として、介護予防・日常生活支援事業(いわゆる総合事業、以下、総合事業)を考えます。これは一度、第13回で論点を考察しましたが、軽度な要支援1~2の人を対象とした介護予防給付のうち、デイサービス(通所介護)と訪問介護を切り離すとともに、介護保険の対象にならない高齢者を対象とする介護予防事業と統合した仕組みです。2015年度制度改正で実施が決まり、全市町村が段階的に移行しました。

具体的には、訪問型としてA~Dの4類型、通所型としてA~Cの3類型があり、市町村の判断で報酬・基準を緩和することを認め、住民やボランティアなど多様な主体の参入が期待されました。そのイメージは図1の通りですが、一目見ただけで、「意味が分からない」と思われたのではないでしょうか。少し言い訳になりますが、介護保険に詳しい研究者の間でも「複雑過ぎて意味が分からない」という声を耳にするため、制度を分かりやすく伝え切れない理由は私の筆力の問題ではないと思っています。ここでは「要支援者を対象とした介護予防給付の一部(訪問介護、デイサービス)については、介護保険の給付対象とせず、市町村を中心とした事業に移管した」と大胆に要約するにとどめます。

むしろ、ここでは「なぜ複雑な制度になったのか」という点を考えたいと思います。その理由を一言で言うと、「保険」「事業」をごちゃ混ぜにしたためです。介護保険は本来、要介護状態のリスクを社会全体でシェアするために作られており、要介護・要支援状態になった場合、国民から強制的に徴収した保険料で支援する仕組みになっています(国・自治体の税金を加味しますが)。

ただ、総合事業は要支援になる前の高齢者まで射程に入っています。これは要介護リスクをカバーするため、国民から徴収した保険料の目的外流用になり、スッキリしない制度になったのです。

3――制度複雑化の実情(2)~サービスコードの増加~

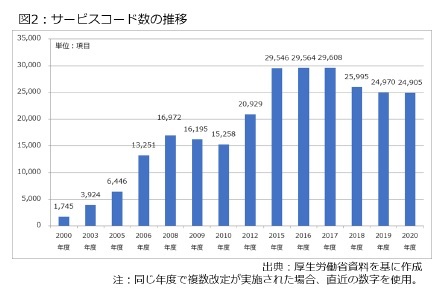

具体的には、上2ケタでサービスの種類が特定されているほか、下4ケタでケアの行為やサービスの内容、人員・施設基準などに応じて番号が細かく定められています。その一例として、訪問介護を見ると、上2ケタは「11」であり、「身体介護20分以上30分未満」の場合、「1111」という4ケタの番号が続きます。つまり、身体介護20分以上30分未満の場合、「111111」というサービスコードが割り振られているわけです。さらに、それぞれのサービスコードには単価が割り振られており、「身体介護20分以上30分未満 サービスコード111111」には249単位という単価が設定されており、これがケアプラン作成で使われているわけです(詳細は第8回を再読して下さい)。

ただ、サービスコードの数は図2の通り、20年で増加しています。具体的には、当初は1,745項目でスタートしたものの、ほぼ右肩上がりで増加しており、最新の2020年度で2万4,970項目と14.3倍に膨れ上がっています。

4――介護保険制度の大前提から考える制度複雑化の弊害

まず、サービスを使う利用者としての視点です。介護保険制度では負担と給付の関係がシンプルなので、「これだけサービスを使ったので、◎◎円の負担額になった」という点を利用者が理解しやすい仕組みです。具体的には、第8回で述べた通り、ケアプランの利用票別表を理解するだけで、自らが使っているサービスの妥当性、自己負担の後ろに9割(高所得者は7~8割)の給付が動いている点、第3回で述べた区分支給限度基準額(限度額)の意味などを理解できます。ただ、総合事業のように保険制度で収まらない仕組みが大きくなると、負担と給付の関係が不明確になります。実際、制度創設に関わった厚生労働省OBは「被保険者が介護報酬に基づく給付費と関連づけて保険料の妥当性を判断することがますます難しくなる」と指摘しています1。

さらに第6回で述べた通り、介護保険は利用者の自己選択を重視し、その表れとして事業者と対等な立場で契約を結ぶ仕組みを採用したわけですが、これだけサービスコードが細分化すると、利用者にとってチンプンカンプンなケアプランになる懸念があります。この状態では利用者がケアマネジャー(介護支援専門員)などの専門家に対し、「良く分からないからお任せ」という心情に流れます。その結果、自己決定の大原則が失われる危険性があります。

1 堤修三(2010)『介護保険の意味論』中央法規出版p74。

次に、主権者・被保険者としての視点です。第15回で述べた通り、介護保険制度は国民健康保険の反省に立ち、市町村レベルで財政収支に不足額が生じても、税金(公費)による事後的な損失補填や保険料軽減が原則として認められていません。このため、被保険者である住民レベルは「これだけのサービスを地域で整備したので、保険料が上がった」といった形で負担と給付の関係を理解しやすく、住民は地域におけるサービスと保険料の水準について是非を判断しやすい構造です。

さらに第14回で述べた通り、介護保険は「地方分権の試金石」と位置付けられ、市町村がサービスと保険料の水準を決定する仕組みを採用するだけでなく、その際には住民参加の下で議論することが意識されました。つまり、住民は主権者として地域の意思決定に関わることも期待されており、介護保険法の審議に際しては、「市町村が介護保険事業計画を策定する際、被保険者である住民の意見を反映するよう市町村に求める」という趣旨の条文が衆議院で追加された経緯があります。

しかし、保険と事業をごちゃ混ぜにした総合事業のような仕組みが導入・拡充されたり、サービスコードが増えたりすると、複雑な制度を理解する機会費用(手間暇)が嫌われ、制度に精通していない住民や利用者は制度を理解できなくなります。少なくとも市町村が発刊している介護保険の分厚いパンフレットを見て、どれぐらいの人が全体像を理解できるのか不安になります。そうなると、介護保険を理解できている人は国・自治体の担当者か、筆者のようにマニアなウオッチャーか、制度で利益を得ている事業者だけになってしまいます。

この結果、複雑な制度が一種の「参入障壁」となり、国・地方公務員やケアマネジャーなどの専門家しか分からない仕組みになっています。もっと言えば「複雑な制度を理解している人が専門家」と見なされるようになり、複雑な制度が住民の幅広い参加を妨げる危険性があります。

3番目に、サービス提供者としての視点です。第16回で述べた通り、制度創設に際しては、ボランティア団体が介護サービス事業者の認可を取る可能性も期待されていました。ただ、これだけ制度が複雑になれば、事務の専門スタッフを置く雇う事業所しか参入できなくなります。さらに専門家を雇い入れている事業所でさえ、事務負担が多くなる危険性があります。例えば、複雑な制度改正に対応するため、各事業所は制度の知識とか、ケアプランの作成・管理、報酬を請求する計算ソフトを更新する必要に迫られます。さらに、加算の取得要件や人員、施設基準を定めた基準が「赤本」「青本」として出版されるほか、厚生労働省の「Q&A」という文書に沿った運用が義務付けられます。このため、細かい報酬・基準への対応に要する経費や時間的なロスが増大しており、目の前の利用者よりも国の指示を気に掛けてしまう危険性があります。

実際、介護保険制度の創設に関わった厚生労働省OBも「各種加算減算措置の多用により繁文縟礼化し、解説書も辞書並みの厚さになった。市町村や介護現場の職員は文書の理解で手一杯になってしまい、自分で考えて工夫することが疎かになっていないか」2、「現場でも詳細を理解して活用することは一仕事といった状態ではないか。報酬に引きずられて福祉の精神がなくなっている」3と批判的に述べています。事務簡素化の関係では、第20回で述べた人手不足の問題に対処するため、文書量を減らす選択肢が話題になっていますが、ICTの活用などを通じて文書を減らしても、肝心の制度が複雑化すれば、全体の事務作業が増えてしまうため、効果は薄くなる気もします。

2 同pp121-122。

3 堤修三(2007)『社会保障改革の立法政策的批判』pp200-201。

主にサービスコードの増加を意識しつつ、複雑な制度の弊害について一度、筆者は皮肉交じりに不思議な「焼鳥屋」と称したことがあります4。

メニュー表を開くと、約620ページ。焼鳥の産地だけでなく、味付けやタレの種類・量、串に刺さっている鳥肉の数、従業員の人数・保有資格、一緒に注文した酒・食事の量や種類、調理方法などで単価が異なる。さらに、不思議なことに入店した時間や滞在時間、店の定員・構造・場所も単価に反映され、メニュー表に乗っている単価は約3万項目もある。店の看板には少し消え掛かっている字で、「メニューを選ぶのはお客さん自身です」と書いているが、客は膨大なメニュー表を見るのが面倒なので、結局は「お任せセット」「串盛り」を頼んでしまう。

しかし、従業員は柔軟に対応できるとは限らない。「青本」「赤本」と呼ばれる膨大な冊子や「Q&A」と称するマニュアルで細かくルールが定められており、少しでも反すると後から本店の査察で責め立てられる可能性があるためである。さらに、本店の指示で単価は3年後に必ず変わり、店の人員・施設基準もいつ変わると知れない。そんな中、従業員は思考停止に陥り、客と従業員の双方が不満を抱えたまま、店の評判が落ちて行く――。

つまり、人員や施設基準、サービスの内容で極度に細分化されたサービスコードについて、値段が細かく定められている焼鳥屋のメニュー表として形容しつつ、客がウンザリして自己決定を放棄している様子を皮肉ったわけです。さらに加算の基準や取得方法、対象などが「赤本」「青本」「Q&A」などの分厚い資料として示されている問題点についても、思考停止している従業員と喩えました。上記の皮肉は些か悪乗りし過ぎかもしれませんが、それだけ制度複雑化の弊害は大きいと思っています。

では、なぜ複雑化が止まらないのでしょうか。困ったことに複雑化は必然的に進んでいる面があります。以下、その背景を模索します。

4 三原岳(2015)「報酬複雑化の過程と弊害」『介護保険情報』2015年7月号。学術的な考察としては、三原岳・郡司篤晃「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』第7巻1号も参照。(DOI:https://doi.org/10.24533/spls.7.1_175)。

(2021年03月10日「研究員の眼」)

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(19)高齢者の住まいとの関係-サービス付き高齢者向け住宅の囲い込みが問題に

- 20年を迎えた介護保険の再考(20)人材確保問題-制度の制約条件となりつつある人手不足

- 20年を迎えた介護保険の再考(21)ケアラー支援-介護離職対策に関心、現金給付は創設時に論争に

- 20年を迎えた介護保険の再考(22)感染症対策や災害対策-新型コロナ禍や豪雨で課題浮き彫りに、2021年度改定で焦点に

- 20年を迎えた介護保険の再考(13)総合事業と「通いの場」-局所的な議論にとどめない工夫を

- 20年を迎えた介護保険の再考(8)給付管理入門-制度のカラクリを10分で理解できるサービス利用票別表のススメ

- 20年を迎えた介護保険の再考(3)限度額とは何か-保険給付の上限を定める意味合い

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の再考(15)「第2の国保」にしない工夫-保険料の年金天引き、財政安定化基金などの手立て

- 20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(23)制度の複雑化-住民参加などを阻害する弊害、財政問題で必然的に進行】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(23)制度の複雑化-住民参加などを阻害する弊害、財政問題で必然的に進行のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!