- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(8)給付管理入門-制度のカラクリを10分で理解できるサービス利用票別表のススメ

20年を迎えた介護保険の再考(8)給付管理入門-制度のカラクリを10分で理解できるサービス利用票別表のススメ

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~制度の本質を10分で理解できる給付管理入門~

第8回では「給付管理入門」ということで、要介護認定など過去に述べた制度のコンセプトや概要を10分で理解できる方法として、ケアプラン(介護サービス計画)の利用票別表を1行だけ書く方法を紹介します。

2――サービス利用票別表による計算の意味

まず、サービス利用票別表から説明します。これは第5回で述べたケアプラン(介護サービス計画)の一つを構成しており、「どのサービスをどれぐらい使ったのか」「どのサービスにいくら使ったのか」「利用者負担はいくらなのか」を明らかにする計算シートです。ほとんどの介護事業所は専門ソフトで計算していると思いますが、こちらを手計算することで、介護保険制度のカラクリを10分で理解しようという趣旨です。

では、サービス利用票別表の記入を始めます。筆者が要介護認定1を受けた後、ヘルパーが自宅に20分以上30分未満、週2回、1カ月で計8回来てくれるケアプランを作った前提で、記入方法を書いて行きます。

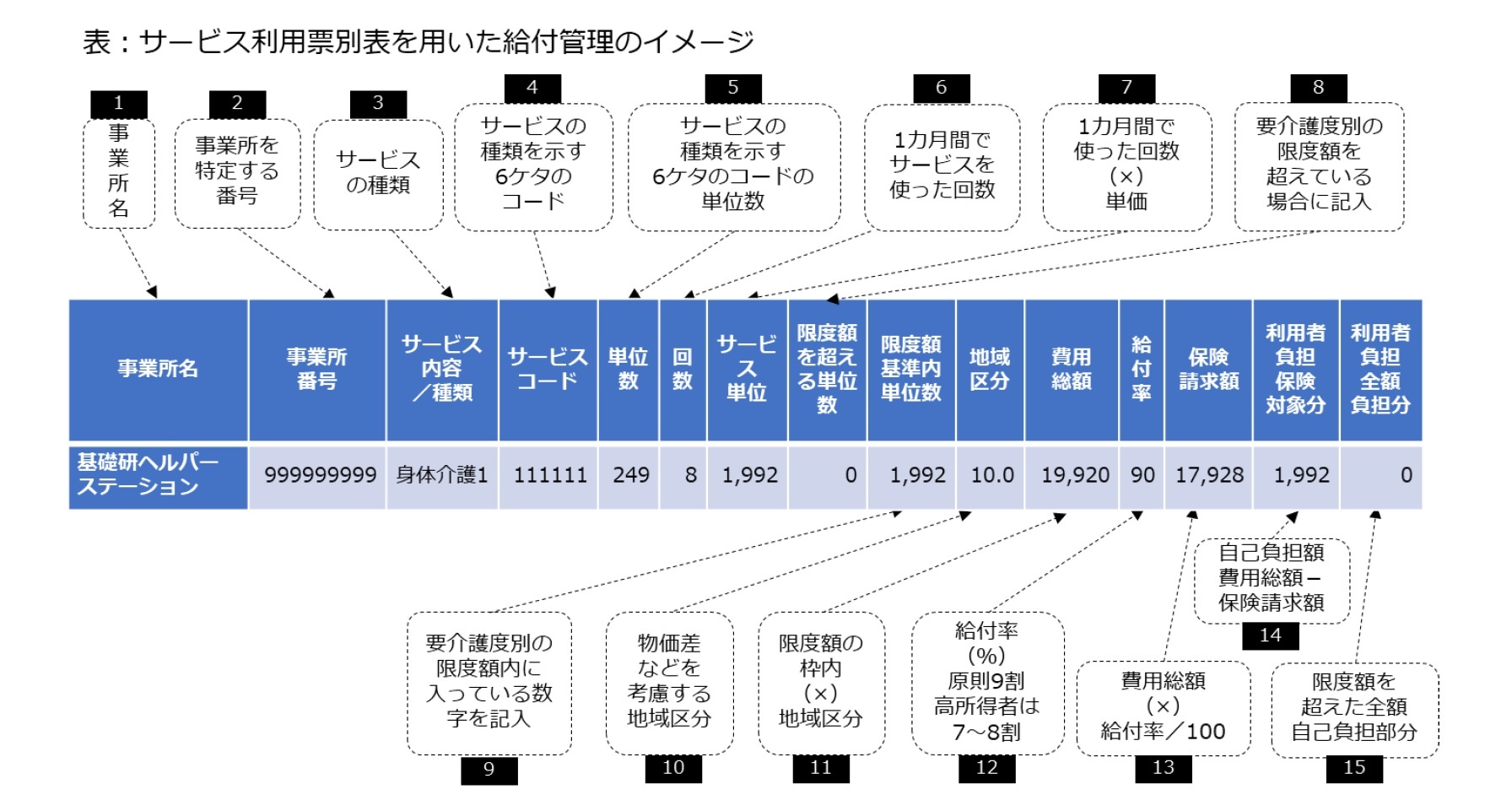

最初に、サービス利用票別表をご準備下さい、インターネットでいくつか雛形を見付けられますし、下記の表をご覧いただいても構いません。なお、下記の表は厚生労働省資料に加えて、社会保険研究所編(2018)『在宅サービス 介護報酬 算定の手引』社会保険研究所を参考に作っており、下記の番号と票の数字を一致させましたので、必要に応じて参考にして下さい。

ただ、下記の表と記述については、給付管理に関わる部分に限定しており、一部を簡略化しています。このため、実際のサービス利用票別表と異なる点は念頭に置いて下さい。それでは「1行計算」を始めます。

- 「事業所名」の記入:ここでは仮に「基礎研ヘルパーステーション」としました。任意の名前で結構です。

- 「事業所番号」の記入:事業所番号とは事業所に割り振られる番号です。ここでは仮に「999999999」としました。実際の事業所番号については、厚生労働省の「介護サービス情報公表制度」で把握できます。

- 「サービス内容/種類」の記入:サービスの種類を入れるところです。今回は訪問介護サービスの20分以上30分未満を仮定しており、これに割り振られている「身体介護1」という名称を記入します。サービス内容/種類の詳細については、厚生労働省が作成している「介護給付費単位数等サービスコード表」に書かれており、インターネットで入手できます。

- 「サービスコード」の記入:「サービスの内容/種類」で記入したサービスについて、割り振られている6ケタのコード番号を記入します。身体介護1は「111111」なので、こちらを記入しています。実際のコード番号は「介護給付費単位数等サービスコード表」で把握できます。

- 「単位数」の記入:ここは単価を示す場所です。目を細めないと読めないような細かい文字と数字が「介護給付費単位数等サービスコード表」に出ています。ここでは「身体介護1」を選びましたので、その単価である「249単位」を記入します。

- 「回数」の記入:第5回で取り上げたケアプランの「週間サービス計画」で記入した介護保険サービスの1カ月当たりの回数を記入します。今回は「週2回×4週」で月8回使った想定なので、「8」を書き込みます。

- 「サービス単位」の記入:ここは1カ月間で使ったサービスの単位数を計算します。今回は249単位の身体介護1を月8回使っている想定なので、「249単位×8回=1,992単位」になります。ここまで書くと、「単位って何だよ」と思われるかもしれませんが、もう少しで日常的に使われている「円」に変わりますので、少しお待ち下さい。

- 「限度額を超える単位数」の記入:第3回で述べた通り、限度額は保険給付の範囲を設定する意味を持っており、限度額の枠内に入っている部分は原則9割(高所得者は7~8割)、限度額を超えた部分は自己負担になります。この部分で限度額に入っているかどうかチェックするわけです。要介護1の上限は16,765単位なので、(7)で算出された1,992単位は限度額の枠内に入っており、全単位数が保険給付の対象になります。このため、ここでは「0」を記入します。なお、実際の利用票別表は「区分支給限度基準額を超える単位数」という表記になっており、要介護度別に定められた限度額を記入する欄も別にありますが、ここでは分かりやすさを追求するため、変更・省略しました。

- 「限度額内単位数」の記入:(7)で算出したサービス単位数のうち、限度額内に入っている数字を記入します。今回は全単位数が限度額内に入っている想定なので、「1,992」を記入します。なお、実際の利用票別表は「区分支給限度基準内単位数」という表記になっています。

- 「地域区分」の記入:ここから単位数を円に換える部分になります。 1単位は原則10円なので、ここでは「10.0」としました。実際には物価などを考慮するため、大都市部では単価を引き上げており、例えば弊社が立地する千代田区の場合、1.4倍することになっています。これを一般的に「地域区分」と呼んでおり、この単語を下記の表で用いていますが、実際の利用票別表は「単位数単価」という表記になっています。

- 「費用総額」の記入:ここで漸く単位数が円に変わります。(9)で得られた単位数×(10)の地域区分を乗じて、円に換算するわけです。先に述べた通り、原則10円なので、(9)で明確にした限度額内の1,992単位×10円を乗じて、1万9,920円という費用総額が算出されます。なお、実際の利用票別表には「費用総額 保険/事業対象分」という表記になっています。

- 「給付率」の記入:この部分を通じて、保険給付でカバーされる部分を確定されます。第7回で述べた通り、自己負担は原則10%、高所得者は20~30%なので、実際には利用者の所得に応じて保険給付率の70%、80%、90%のいずれかを記入します。ここでは原則に沿って90%を記入しました。

- 「保険請求額」の記入:限度額内に入っている費用総額に給付率を乗じます。今回のケースでは、費用総額は1万9,920円、給付率は90%なので、「1万9,920円×0.9」を乗じます。この結果、1万7,928円という数字が弾き出されます。これが保険財源を通じて、サービス事業者に支払われる部分です。

- 「利用者負担 保険適用分」の記入:いわゆる自己負担分であり、原則10%、高所得者20~30%の部分です。限度額に入っている費用総額から保険請求額を差し引いて算出されます。この部分については、利用者からサービス事業所にダイレクトに支払われます。

- 「利用者負担 全額負担分」の記入:限度額を超えた場合、全額負担となる金額を記入します。今回は限度額の枠内に入っていますので、「0」になります。

10分で終わったかどうか分かりませんが、1行を計算するだけで、過去に長々と説明した制度のうち、下記の部分をお分かりいただけると思います。

- 介護の必要度を把握する要介護認定が給付管理に使われる場面(第2回)

- 保険給付を限度額の枠内に抑えている費用抑制の仕組み(第3回)

- 限度額を超えると、全額が自己負担になる「混合介護」的な構造(第3回、第5回)

- 限度額の枠内に収まっていると、9割(高所得者は7~8割)の給付を受けられる構造(第3回、第7回)

- 費用総額の9割(高所得者は7~8割)が保険給付でカバーされ、残りの1割(高所得者を2~3割)を「残余」として利用者から事業者に支払われるカネの流れ(第7回)

なお、筆者が1行計算の重要性を知ったのは、自己作成を含めて利用者自身による自発的なケアマネジメントを目指す市民組織「全国マイケアプラン・ネットワーク」のワークショップに参加した時でした。複雑化する介護保険を微に入り細に入り解説している本よりも、遥かに分かりやすく短時間で介護保険の基本的な構造を学べたことにビックリしたのを覚えています。

3――おわりに

その際、「怪奇保険」と揶揄されるほど複雑化した介護保険について微に入り細に入り書かれた本や資料を読むのも結構ですが、ここで示した1行計算は介護保険の本質を最も手っ取り早く簡潔に学べます。新しく介護保険の担当になった国・自治体の担当者、介護保険に興味を持った方々には一度、お薦めしたい方法です。

次回以降は制度改正で話題になっている言葉やテーマに関して、その論点を探ります。次回は医療・介護の世界で頻繁に使われている「地域包括ケア」という言葉の意味を考え直していきます。

(2020年07月30日「研究員の眼」)

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 20年を迎えた介護保険の再考(2)要介護認定とは何か-費用抑制を目指したサービスへの「入口」

- 20年を迎えた介護保険の再考(3)限度額とは何か-保険給付の上限を定める意味合い

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

- 20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の再考(7)自己負担を考える-医療と介護の対比で見える特色

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(8)給付管理入門-制度のカラクリを10分で理解できるサービス利用票別表のススメ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(8)給付管理入門-制度のカラクリを10分で理解できるサービス利用票別表のススメのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!