- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く

20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~ケアプランとは何か~

第5回ではケアマネジメントの中核を構成するケアプラン(介護サービス計画)に着目します。ケアプランは介護保険サービスを受けるための計画と考えられていますが、一面的な理解に過ぎません。

そこで、今回は制度創設時の議論に立ち返りつつ、その誤解を解きます。さらに、「ケアプラン=介護保険サービスを受けるための計画」という現状を改めるため、ケアプランを作成するケアマネジャー(介護支援専門員)向け報酬の見直しも提案します。

2――ケアプランに期待される本来の役割

最初に、制度創設時の国会答弁を見ます。これを読むと、当時の意図が分かります1。

介護保険制度では、介護を要する高齢者の健康上、生活上の問題点や解決すべき課題を調査分析し、その方の状況にふさわしい保険給付のサービスを組み合わせて提供する、(筆者注:ケアプラン作成に際しては)介護保険の給付だけではなくて、市町村独自のサービスとか、ボランティアのサービスなどを含む色々な種類や内容を含んだサービスの目標とか、その目標が達成される時期なども盛り込むことになっている。

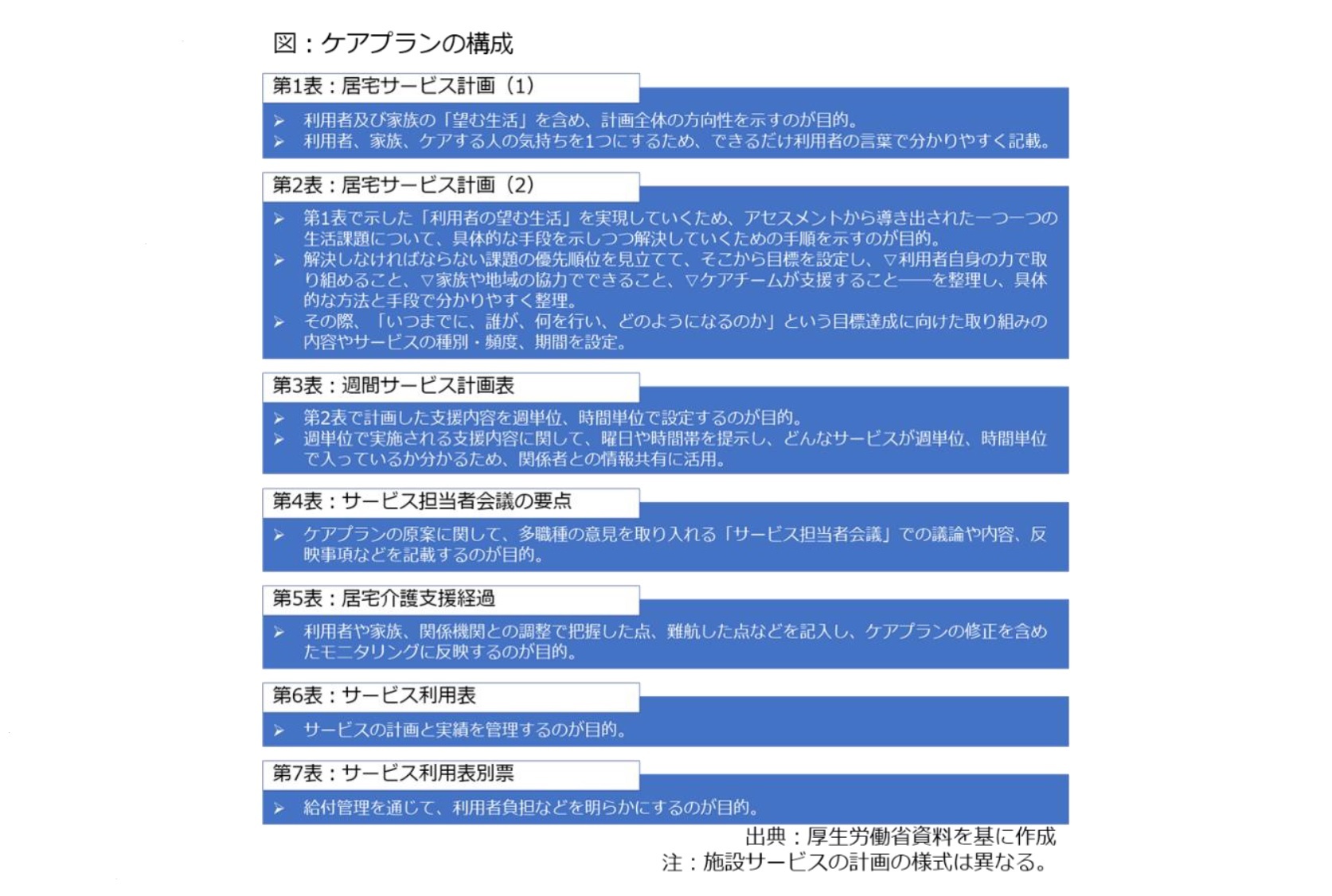

つまり、ケアプランには「目標」に加えて、「市町村独自のサービス」「ボランティアのサービス」など介護保険以外のサービスも盛り込むことが重要と述べています。ここでケアプランの構成を見ると、在宅サービスの場合、図の通りに第1表~第7表を記入することで、支援の目標やサービスの内容などを明らかにする構成にしています(特別養護老人ホームなど施設のケアプランは様式が違うのですが、ここでは詳しく述べません)。以下、厚生労働省が2008年7月に示した「ケアプラン点検支援マニュアル」などを基に、第1~7表の内容を説明して行きます。

次に、第2表では生活全般の解決すべき課題(ニーズ)に加えて、長期目標や短期目標に加えて、それを解決するサービスの種類や頻度などを記入します。

その後、第3表では1週間の日程を記入します。介護保険サービスの場合、「月曜日10時~12時:訪問介護身体介護20分以上30分未満」「木曜日10時~16時:通所介護」といった形でサービスの種類や内容、日程を盛り込みます。第3表では介護保険サービス以外の支援として、例えば自治体の福祉サービスや民間企業の有料サービス、住民が主催するボランティアへの参加なども記入できます。

さらに、第4表ではケアプランの原案に関して、多職種の意見を取り入れる「サービス担当者会議」での議論や内容、反映事項などを盛り込みます。第4回で取り上げた通り、様々な視点を取り入れるサービス担当者会議はケアマネジメントを実施する上で非常に重要な存在で、原案段階から修正した内容や過程などが明らかになるわけです。

第5表は「モニタリング」と呼ばれる実施状況を明らかにするのが目的で、ケアマネジャーが利用者や家族、関係機関との調整で把握した点、難航した点などを記入します。さらに、「サービス利用票」と言われる第6表はサービスの計画と実績を管理し、「サービス利用票別表」と呼ばれる第7表では利用者負担などを明らかにします。このうち、第7表は介護保険制度を理解する上で非常に重要なシートなので、第8回で詳しく取り上げます。

以上の記述を通じて、ケアプランが「介護保険サービスを受けるための計画」という側面だけでなく、生活支援の目標や日程、介護保険サービス以外の支援などを盛り込むことで、「利用者の望む生活」をトータルで支援することを目指しており、これが本来の役割と言えます。

以下、先の国会答弁で示されている「目標」「介護保険以外のサービス」の意義について、できるだけ「自分事」として考えつつ問い直します。

1 第145国会会議録1999年4月13日参議院国民福祉委員会における厚生省の近藤純五郎老人保健福祉局長による答弁。下線は筆者。文意を変えない範囲で発言を修正した。

まず、長期目標と短期目標について見ましょう。長期目標は概ね6カ月程度、短期目標は長期目標を実現するのが目的です。その際、利用者のニーズや意向、生活歴などに沿って作成されることになっており、ケアマネジメントの実施に際して、非常に重要になります。ケアプランの目標が「その人らしい生活を送ってもらえるようにする」といった形で曖昧だと、ケアプラン作成が不十分になるためです。

例えば、高齢になった筆者が要介護状態になったものの、少しリハビリテーションすれば手足の力が戻ると判断された場合、「三原さんらしい生活を送れるようにする」なんて長期目標を掲げても、目標は明らかになりません。そこで例えばですが、「三原さんはホークスファンなので、半年後の秋に日本シリーズを観覧できるようにする」「三原さんは映画や歴史が好きなので、映画館や博物館に通えるようにする」という長期目標を設定すれば、「車いすや杖を使い、電車に乗って球場まで行けるようにする」「時間は掛かるかもしれないけど、近所の映画館まで歩けるように頑張る」という短期目標を設定できるようになり、リハビリテーションのために必要なサービスなどを組み込めます。

言い換えると、長期目標が曖昧であれば短期目標は具体的になりませんし、アセスメントでは、「三原さんはホークスや歴史好き」という情報をケアマネジャーが引き出したり、利用者本人がケアマネジャーに伝えたりして、その人が大事にする生活習慣や価値観、趣味などを踏まえる必要があります。

もう1つが介護保険サービス以外のサービスや社会資源を使う意義です。例えば、高齢になった筆者が要介護状態になり、機能訓練のための社会参加が必要と判断された場合、その選択肢として近所の通所介護(デイサービス)が想定されます。ただ、筆者は集団行動を余り得意としませんので、「夕焼け小焼け」を歌うような一律的なケアが性に合わない場合、別の代替策を考える必要があります。その際、郷土史のサークルや大学の生涯学習講座に通うという代替策が考えられるかもしれません。

ただ、介護保険の訪問介護サービスの対象は日常的な付き添いなどに限定されており、こうしたケースは利用できません。そこで、移動介助のために自治体や社会福祉協議会の福祉サービスを使ったり、自費ヘルパーを雇ったり、友達に声を掛けたりするといった方策が必要になります。これをケアプランに落とし込むとすれば、第3表に「土曜日13時~15時:大学の生涯学習講座に通う。移動介助は自治体の福祉サービスなどを使う」といった内容を記入することになります。

こうすれば、私のQOL(生活の質)は向上しますし、介護保険サービスを使わない分、僅かながら介護給付費を抑制できるメリットもあります。

以上のような議論を通じて、「ケアプラン=介護保険サービスを受けるための計画」という誤解が解けたのではないでしょうか。つまり、「介護保険制度ありき」で物を考えず、ケアマネジメントを通じて生活を支えることを重視すれば、いくらでも発想は広がります。

もちろん、医師による療養指導とか、理学療法士による知見を交えたリハビリテーションが必要な場合、専門的なケアを受けられる介護保険制度のサービスは重要と思いますが、生活を支える選択肢は介護保険サービスに限る必要はありません。少なくとも私は要介護状態になっても、できるだけ野球場や映画館に足を運びたいですし、生活を維持するための選択肢を幅広く持ちたいと思います。さらに、財政逼迫や人手不足を受けて、介護保険制度で対象となるサービスは小さくなっており、選択肢を介護保険サービスだけに限定してしまうと、暮らしも小さくなってしまうリスクを伴います。

つまり、介護保険制度ありきで物を考えている時点で、「暮らし=主」「制度=従」の関係性が引っ繰り返っていると言えます。もっと言うと、産業育成の思惑も兼ねて、政府は「保険外サービスの充実」を訴えていますが、保険を前提とした考え方になっている点で、発想の出発点を間違えている印象を持ちます。私も便利なので、「保険外サービス」という言葉をついつい使ってしまいますが、生活を前提に考えれば、これほど変な言葉はありません。

さらに言えば、第3回で述べた「混合介護」、つまり介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせる発想についても、制度を前提に考えた結果、「保険外サービスを組み合わせる」という発想になったと思われます。生活を前提に考えれば、「保険サービスか、保険外サービスか」という線引きは便宜的かつ人為的に決められたに過ぎず、制度に生活が振り回されることは本来、奇怪なことですし、こうした発想になってしまうのは「ケアプラン=介護保険を受けるための計画」と誤解されている影響と思われます。

3――「ケアプラン=介護保険」と誤解されている理由

では、なぜ「ケアプラン=介護保険サービスを受けるための計画」と誤解されているのでしょうか。その理由の一つとして、ケアマネジャーに対する報酬制度に問題があります。先に触れた通り、ケアマネジャーは本来、ケアマネジメントの専門家なのですが、ケアプランに介護保険サービスを一つでも組み込まないと、介護保険の報酬(居宅介護支援費)を受け取れない仕組みとなっています。

例えば、もし要介護状態になった私に対してケアマネジャーがケアマネジメントを実施し、「何かと縛りがある介護保険サービスは三原さんに合わない」と判断し、大学の生涯学習講座とか、自治体の福祉サービスなどを積極的に取り入れることで、介護保険サービスを一つも入れないケアプランを作っても、担当ケアマネジャーは報酬を受け取れません。この結果、ケアマネジメントを経た選択肢は介護保険サービスに偏重しがちになっています。言わば介護支援専門員であるケアマネジャーが介護「保険」支援専門員として振る舞うようなインセンティブが内在されていると言えます。

実際、その一端が医療経済研究機構の調査2で明らかになりました。近年は医療・介護連携を図る必要性が指摘されており、ケアマネジャーは入退院支援の会議に参加する機会が増えているのですが、調査では過去1年間に経験した事象として、「入院、入所中に病院等からの依頼でカンファレンス等に参加し、居宅介護支援に至らなかったケース」の有無を尋ねたところ、本人自身に経験ある人が計55.4%、周囲のケアマネジャーが経験したという話を聞いたことがある人が計46.4%に上りました(「よくある」「ときどきある」の合計)。

しかも、ケアマネジャー向け研修では近年、介護保険サービス以外のインフォーマルサービスをケアプランに盛り込むように奨励していると聞いているのですが、ケアマネジャーに対して「タダ働き」を薦めていることになります。もちろん、インフォーマルサービスに対する意識は重要ですが、現在は実質的に給付管理しか評価していないので、「研修でタダ働きを薦める」という奇妙な現象が生まれているわけです。

こうした奇怪な現状が生まれる背景としては元々、介護保険を作った時の判断が影響していると言えます。当時、利用者が複数の事業所を同時に利用した場合、それぞれの事業所からレセプト(請求書)が別々に寄せられてしまうため、要介護度別に決められた区分支給限度基準額(以下、限度額)の枠内に入っているかどうかチェックできない状況でした。第3回で述べた通り、限度額を超えると全額自己負担になる仕組みなので、利用者に名寄せさせないと給付管理できません。

そこで、ケアマネジャーに一元的に管理させるとともに、報酬を付けたわけです3。つまり、当時は「名寄せ」が悩ましい問題となり、ケアマネジャーに委ねた結果、給付管理にしか報酬が付かない現状が生み出されたと言えます。

2 医療経済研究機構(2020)「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究事業」(老人保健健康増進等事業)。有効回答数は1,303人。

3 堤修三(2010)『介護保険の意味論』中央法規出版p57を参照。

こうした制度の不備は新型コロナウイルスの感染拡大局面でも発生しました。外出自粛が要請された間、多くの介護事業所が休止したり、利用者が通所介護(デイサービス)の利用を控えたりしました。その結果、ケアプランに介護保険サービスが一つも入らない状態が生まれました。

しかし、ケアマネジャーはケアマネジメントの一環として、自宅訪問などを通じて利用者の実情を把握し続ける必要があり、そうした活動について対価を受け取れない「タダ働き」が生まれました。

しかもマスク不足が顕在化していた今年3月の通知で、厚生労働省は訪問系サービスと通所系サービスの利用者に対し、ケアマネジャー経由でマスクを配布する方針を示しました4。つまり、定例のモニタリングなどケアマネジメントの際、ケアマネジャーを介して利用者にマスクを配布する方針を打ち出したのですが、ケアプランに介護保険サービスが入らない場合、やはりケアマネジャーは「タダ働き」になるリスクがありました。

結局、5月に示された別の通知では、必要なケアマネジメント業務を実施するなどの条件を満たせば、実際にサービス提供が提供されない場合であっても、居宅介護支援費の請求は可能という方針が示されたのですが、こうした時限的特例が今後どうなるのか注目する必要があります。

4 同じ内容の通知が6月にも示された。

4――AIにケアマネジメントができるのか?

例えば、私の担当ケアマネジャーが私と同じような関心事を持っていれば、私に合った長期目標や支援策を柔軟に考えてくれるかもしれません。逆に野球に関心を持っていないケアマネジャーの場合、「三原さんは野球好きだから」と表層だけで判断し、ジャイアンツの試合を観戦できる「通いの場」(気軽に外出できる場)をケアプランに入れるかもしれません。

しかし、大のアンチ巨人の私にとって、こんなケアプランは何の価値もありませんし、むしろQOLを下げる「拷問」になります。つまり、個性や相性に依存している分、ケアプラン作成を含めたケアマネジメントは非定型的であり、非常に高度で複雑な非定型業務と言えます。

ところが、政府内ではケアマネジメントをAI(人工知能)に作らせる議論が先行しています。例えば、2019年6月に閣議決定された「骨太方針」は「AIも活用した科学的なケアプランの実用化」が盛り込まれており、自治体や民間企業による取り組みも始まっています。確かに厚生労働省の調査研究事業5を見ると、ケアマネジャーのアセスメントに際しての情報収集が短縮化したとか、作業の手間暇が減ったという結果が示されていますので、AIを活用する意味は大きいと思います。

さらに、政府内で議論が進んでいる「科学的介護」6も含めて、介護に関するデータを集めることで、数値で測りやすいリハビリテーションの充実などは重要です。こうしたデータの収集・分析を通じて、合致する高齢者像を把握できれば、ケアマネジメントのプロセスを簡略化できるもしれません。

しかし、数式化しにくい非定型的な業務はAIには難しいとされており、筆者自身は「ケアマネジメントの全てをAIに委ねることは相当、困難ではないか」と考えています。さらに言えば、AIにケアプランを作らせるという発想自体が「ケアプラン=介護保険サービスを受けるための計画」という誤解に基づいているように感じています。むしろ、AIに合うのは第2回で取り上げた要介護認定ではないでしょうか。中でも、コンピューターを通じて、ケアに要する手間暇を時間換算する第1次判定の作業こそAIに適していると考えられますし、こうした動きは実際に一部自治体に出ています7。

5 NTTデータ経営研究所(2020)「AI を活用したケアプラン作成支援の実用化に向けた調査研究事業報告書」(老人保健健康増進等事業)。

6 科学的介護については、拙稿2019年6月25日「介護の『科学化』はどこまで可能か」を参照。

7 例えば、福島県郡山市は要介護認定の作業を省力化するため、AI導入を模索していると報じられた。2019年12月4日『福島民友新聞』。

5――おわりに

それにもかかわらず、ケアマネジャーの報酬体系を見直す議論は盛り上がっていません。実際、昨年末に決着した2021年度介護保険制度改正では、ケアマネジメントの有料化論議が先行し、こうした議論はほとんど見受けられませんでした。結局は与党などの反発で有料化は頓挫しました8が、こうした問題は有料化とか、AIの導入前に解決しなければならない課題と考えています。

第6回は介護保険制度で採用された契約制度を取り上げます。

8 2021年度制度改正については、拙稿2019年12月24日「『小粒』に終わる?次期介護保険制度改正」を参照。

(2020年07月09日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解くのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!