- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新型コロナのパンデミックを受けて、世界各国で非常事態宣言やロックダウンなどウイルス封じ込め政策が取られたことにより、欧米やアジアなど世界の企業の多くは、在宅勤務によるテレワークをBCP対策として発動し、オフィスワークを停止または大幅削減した。

我が国でも、緊急事態宣言の下での外出自粛要請に対応して、産業界では在宅勤務でのテレワークが緊急避難的に大規模に導入された。従って、今回の在宅勤務体制へのシフトは、従業員が時間・場所にとらわれない多様で柔軟な働き方を個々の事情に応じて自らで選択できるようにする「働き方改革」とは、全く次元が異なるものである。緊急事態宣言解除後も、ワクチンや治療薬の確立により新型コロナを終息させるまでのウィズコロナ期では、感染拡大を警戒せざるを得ない状況が現在も続いており、感染防止のために在宅勤務を中心とした働き方を維持する企業も多くある。

ただ、従業員はこれだけ長期間の在宅勤務を半強制的に強いられると、対面でのコミュニケーション不足による不安感・孤独感など精神的ストレスが高まってしまうだろう。さらに在宅勤務の生産性は、自宅での環境要因によって大きな格差が生じかねない。例えば、自宅にオフィス家具がないと肉体的疲労が大きく、生産性が低下してしまうだろう。

企業が在宅勤務での生産性格差を是正するためには、従業員が自宅の環境を整えるための金銭的支援を行うのも一法だが、従業員が自宅に近いサテライトオフィスでテレワークができるようにすることが設備・コスト面から最も有力な選択肢だろう。サテライトオフィスとしては、ディベロッパーなど専門業者が運営する施設の法人向け会員制サービスなどの利用がまず考えられるが、最近はビジネスホテルでも宿泊客が大幅に減少する下で、テレワーク需要を新規開拓するために割安なテレワークプランを売り出す施設が散見され、在宅勤務を補完する選択肢の1つとなろう。さらに、企業が賃借または自社所有のオフィスにて独自にテレワーク向けのワークスペースを用意することも一法だろう。ウィズコロナ期では、テレワークの場の選択肢として従業員の居住地近隣のサテライトオフィスへも拡大すべきだ。

コロナ後には、企業は緊急事態宣言下・ウィズコロナ期のような同質的な在宅勤務一辺倒ではなく、取り戻した日常に最適な働き方やワークプレイスの在り方を冷静に再考するべきだ。アフターコロナでは、人々の生活や働き方が大きく変わるニューノーマルが訪れると言われているが、オフィス戦略を含めた企業経営には変えてはいけないものもある。

人間は本来リアルな場に集いコミュニケーションを交わしながら信頼関係を醸成し、協働して画期的なアイデアやイノベーションを生むことで社会を豊かにしてきた。このような人間社会の在り方をモチーフにしたものが、まさにオフィスの在るべき姿だ22。ところが新型コロナにより、人間は実世界での活動が大きく制限され、在宅勤務などサイバー空間に追いやられた。インターネットやAI(人工知能)などサイバーでのテクノロジーは、実世界を豊かにするために今後もしっかりと利活用することが欠かせないが、コロナ禍で制限されていた実世界での創造的な活動を取り戻すことこそが、ニューノーマルの在り方ではないだろうか23。

イノベーション創出には、サイバー空間でのやり取りだけでは限界があり、リアルな場での濃密なコミュニケーションが欠かせないため、今後もメインオフィスの重要性は変わらない。経営者が在宅勤務で多くの業務をこなせると判断し、メインオフィスの重要性を不用意に低下させてしまうと、リアルな場でのやり取りが軽視されてイノベーションが停滞するリスクが高まるのではないだろうか。

メインオフィスの重要性とともに変えてはいけない原理原則は、従業員に働く場所や働き方の選択の自由を与えることだ。企業が多様で柔軟な働き方をサポートすることは、従業員の働きがい・快適性・幸福感を向上させ、活力・意欲・能力・創造性を存分に引き出すことにつながり、このことが生産性向上やイノベーションを生み出す土壌を醸成することになるからだ。

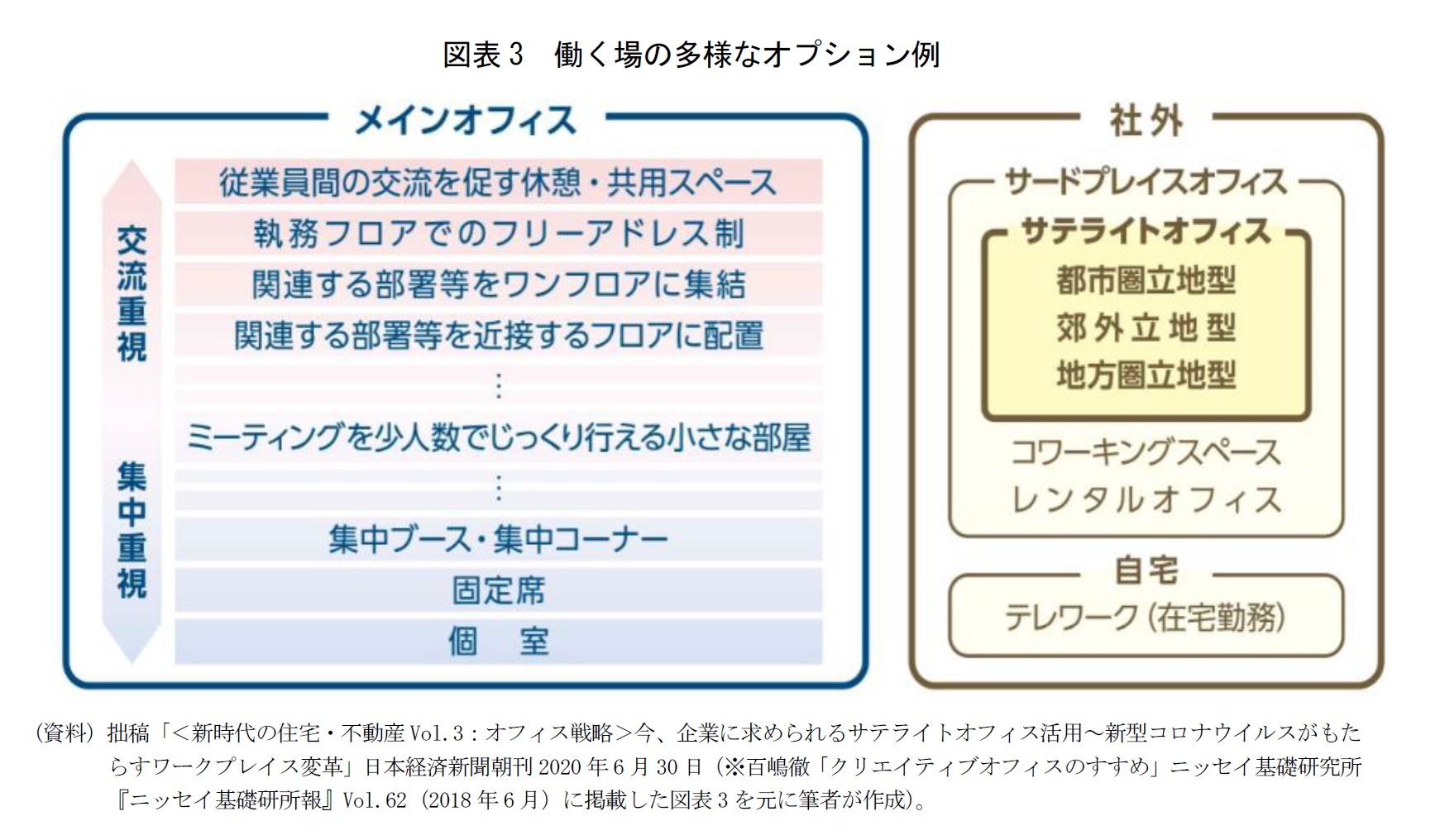

そのためにはメインオフィスでも、従業員同士の交流を促すオープンな環境や集中できる静かな環境など多様なスペースの設置が求められる(図表3)。しかし、従業員が気軽に集える休憩・共用スペースは、イノベーション創出のために確保しておくべき組織スラックであるが、リーン型の経営を徹底すれば、仕事に関係のない無駄なものとして撤去されてしまうだろう。また、様々な利用シーンに応じて多様性を取り入れたオフィス空間も、リーン型の経営者には極めて非効率な空間とみなされ、維持管理の手間やコストが相対的に掛からない画一的な空間に変更されてしまうだろう。これまで多くの日本企業がそうであったように、効率性のみを追求したリーン型のオフィス空間は、個性のない均質なものになってしまう。そうすると、目先の不動産コストは削減できても、それと引き換えに何よりも大切な社内の活気や創造性が失われ、従業員間の交流が阻害され、イノベーションが生まれない悪循環に陥ることになるだろう。従業員間のインフォーマルなコミュニケーションを喚起する休憩・共用スペースや多様性を取り入れたオフィス空間は、組織スラックと捉えることができるが、これらの組織スラックはイノベーションの源になる、と考えられる。効率性・経済性ありきの戦略は、結局中長期で見れば、経済的リターンをもたらさないと言える。創造性を育み、結果として中長期での経済的リターンを獲得するためには、「組織スラックに投資する」という発想が欠かせない。

一方、メインオフィスと在宅勤務の間には、サテライトオフィスやコワーキングスペースなどのオプションが存在し、それらのサードプレイスオフィスの活用も選択肢として積極的に取り入れるべきだ。サテライトオフィスについては、在宅勤務を補完する郊外型に加え、都市圏や地方24に立地する施設の活用も一法だろう。

企業は、働き方改革を推進するための働く環境の選択肢の多様化と、今回のようなパンデミックや災害に対応した働く場(ワークプレイス)のBCP対策の強化を進めるには、メインオフィスを中核に据えつつも、拠点配置の分散化・二重化の方向に動かざるを得ず、従業員の働き方やワークプレイスのポートフォリオを構築する上でも、足下の効率性追求ではなく、組織スラックを戦略的に備える中長期を見据えた発想が求められる。その意味では、今回在宅勤務の比率が急上昇したためにメインオフィスの利用率が大幅に低下したからと言って、短期的なコスト削減のために安易にメインオフィスのスペースを削減したり手放したりするべきではない25。

22 筆者のこのような考え方の詳細については、拙稿「クリエイティブオフィスのすすめ」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.62(2018年6月)を参照されたい。

23 筆者は、このような考え方を拙稿「<新時代の住宅・不動産Vol.3:オフィス戦略>今、企業に求められるサテライトオフィス活用~新型コロナウイルスがもたらすワークプレイス変革」日本経済新聞朝刊2020年6月30日にて提示した。

24 ICT活用により、リゾート地や地方などで休暇取得や研修受講などを兼ねて短中期的に滞在し仕事を行う「ワーケーション」という新しい働き方が登場している。働く場はワーケーションオフィスと言い、一種のサテライトオフィスと考えられる。和歌山県白浜町は、都市圏の企業などに対してワーケーションの積極的な誘致をいち早く推進してきた。

25 メインオフィスの在り方に関わる筆者の主張はここで述べた通りだが、コロナ禍で資金繰りが大幅に悪化し直ちにキャッシュが捻出できなければ立ち行かなくなる企業については、勿論メインオフィスなどの不動産をすぐに手放さざるを得ないケースもあるとみられる。また、必ずしも業績が悪化していない企業を含め、オフィスを退去・縮小移転する動きが、ベンチャー企業を中心に一部の企業で見られるが、このようなケースでは、都市部などの中規模賃貸ビルが移転先の受け皿になっているとみられる。

日本企業の中で組織スラックを備える経営を実践する数少ない先進事例として、アイリスオーヤマが挙げられる。

「同社の大山健太郎会長が一橋ビジネススクールの楠木建教授との対談の中で発したのが「選択と分散」というキーワードだ。これまで日本企業は効率化を追求する「選択と集中」を推進してきたが、そうした言葉とは対照的である。アイリスオーヤマが実践する具体的な例として、大山会長は平時の工場稼働率を7割にとどめる考え方を紹介。余裕を持たせることで、「大きな需要の変化があったときに対応できる。(急にくる)チャンスを逃さないことの方が、足元の効率化よりもトータルで見ると大きな意味がある」と述べた。また、大山会長は「『選択と分散』は、(危機時も含めた)いろんな局面で消費者の役に立つことを念頭に置いている。当社の企業理念の第1条にある、いかなる時代環境であっても利益を出す考えに則している」と強調した」26という。

同社は、シャープなどと同様に政府からの要請を受け、中国に立地する既存の大連工場(遼寧省)と蘇州工場(江蘇省)(両工場のマスクの月産能力合計は8千万枚)に加え、角田工場(宮城県角田市)の一部を改修してマスクの国内生産(当初月産能力計画6千万枚)を開始することを3月31日に発表し、続く4月22日には政府からのさらなる要請を受けて、角田工場の月産能力計画を国内最大級の1億5千万枚へ引き上げることを決定し、7月9日に本格稼働を開始した(投資総額:約30億円)。同社の中核工場である角田工場にスペースの余裕(※=組織スラック)があったため、今回そこをクリーンルームに改造するだけで、2か月の短期間でマスク工場を立ち上げることができたという27。

同社の事例は、足下の効率性ではなく、社会的価値を含めた中長期の価値創造を見据えて、組織スラックを戦略的に保有することの重要性を示している。グループ売上高(2019年度)が5,000億円、従業員数(2020年1月現在)が4,081名にも達する大企業の同社が、未だに非上場企業であることを選択しているのは、現状の資本市場の短期志向へのアンチテーゼと捉えることもできよう。

26 中山玲子「『選択と分散』が危機に強い経営 アイリス会長と楠木教授が対談」日経BP『日経ビジネスLIVE』2020年7月8日より引用。

27 テレビ東京 WBS(ワールドビジネスサテライト)2020年7月15日「コロナクライシス トップの決断/アイリスオーヤマ マスク国内生産の勝算」より引用。ただし、(※ )は筆者が加筆。

3――おわりに~コロナ禍を契機にショートターミズムとの決別を

我が国の大企業の多くは、短期的な収益や効率性にとらわれがちな経営の短期志向(ショートターミズム)に陥ってしまっていると指摘したが、この2つのキーワードは、いずれも目先の利益や効率性を追わずに、むしろ短期的にはそれらの経済的リターンが悪化しても、企業は、多様なステークホルダーと志の高い社会的ミッションを共有して、中長期の視点でイノベーションを通じた社会課題の解決や、企業ひいては社会のサステナビリティ(sustainability:持続可能性)の確保に誠実かつ愚直に取り組み、社会的ミッション実現に邁進すべきである、ということを示すものだ。

本稿で筆者は、企業が社会的ニーズに応えて社会的価値を創出した結果、短期利益が獲得できなくとも、無形の非金銭的モチベーションが得られ、それがいずれは経済的リターンに転換され得る、という考え方を示した。また、組織スラックを備えることは、平時では、あるいはリーン型を志向する経営の下では、ムダ(=非効率)に見えても、緊急事態に備えたBCP対策の強化や従業員に寄り添った働き方改革の推進、そしてイノベーションの創出に向けた、中長期の視点からの投資と捉えるべきである、との考え方も示した。

経営者が短期志向の「誘惑」に打ち勝つためには、確固たる胆力も求められる。SDGsやESG 経営を推進しようという掛け声が我が国に広がる今こそ、経営者はそれを掛け声だけで終わらせるのではなく、欧米の先進企業に倣って、SDGsやESGへの対応を一刻も早く企業経営の中核に組み込み、「志の高い社会的ミッションの実現=社会的価値の創出」を企業経営の上位概念に位置付ける「真のCSR 経営」と「組織スラックを中長期の投資と捉える経営」を、企業経営の王道として、誠実かつ愚直に実践していくことが求められる。それによって、SDGsやESG 経営が我が国で強力に推進されるはずだ。

多くの日本企業は、コロナ禍を契機に、ショートターミズムと決別できるかが問われているのではないだろうか。

<参考文献>

(※弊社媒体の筆者の論考は、弊社ホームページの筆者ページ「百嶋 徹のレポート」を参照されたい)

- J-CAST会社ウォッチ 2020年5月1日「【コロナに勝つ! ニッポンの会社】医療を支援! フェイスシールドに続々参入 クリアファイルから自動車部品メーカーの量産化まで」

- 庄司亮一「シャープが作ったマスクの実物を見た─新規参入の理由、入手方法は?」マイナビニュース2020年4月2日

- テレビ東京 WBS(ワールドビジネスサテライト)2020年7月15日「コロナクライシス トップの決断/アイリスオーヤマ マスク国内生産の勝算」

- 中山玲子「『選択と分散』が危機に強い経営 アイリス会長と楠木教授が対談」日経BP『日経ビジネスLIVE』2020年7月8日

- 日本経済新聞電子版2020年6月4日「メードイン東大阪のフェースシールド 6社で共同開発」

- 日本経済新聞電子版2020年7月21日「気候変動に30%EU、92兆円の復興基金合意」

- 日本経済新聞電子版2020年8月5日「巣ごもり需要で41社最高益 4~6月、パソコンなど」

- 日本経済新聞朝刊2020年8月15日「決算ダッシュボード(14日時点)」

- 日本経済新聞朝刊2020年8月15日「在宅特需 意外な成長企業」

- 日本経済新聞朝刊2020年8月18日「ステイホーム銘柄躍進 昨年IPO企業の時価総額」

- 百嶋徹「オープンイノベーションのすすめ」『ニッセイ基礎研REPORT』2007年8月号

- 同「CSR(企業の社会的責任)再考」『ニッセイ基礎研REPORT』2009年12月号

- 同「震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2011年5月13日

- 同「イノベーション促進のためのオフィス戦略」『ニッセイ基礎研REPORT』2011年8月号

- 同「CRE基礎講座/第3回BCPとCRE戦略~国内中核工場の場合~」日本経済新聞社『企業価値向上のための実践的CRE戦略』(日経電子版2011年9月30日)

- 同「アップルの成長神話は終焉したのか」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2013年10月24日

- 同「CSRとCRE戦略」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2015年3月31日

- 同「最近の企業不祥事を考える」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2015年12月28日

- 同「製造業を支える高度部材産業の国際競争力強化に向けて(後編)」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2017年3月31日

- 同「Series企業経営者に向けたCRE戦略概論/第9回BCPとCRE戦略(1)」三菱地所リアルエステートサービスHP『スペシャリスの智』2017年7月

- 同「Series企業経営者に向けたCRE戦略概論/第10回BCPとCRE戦略(2)」三菱地所リアルエステートサービスHP『スペシャリスの智』2017年10月

- 同「AIの産業・社会利用に向けて」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2018年3月29日

- 同「クリエイティブオフィスのすすめ」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.62、2018年6月

- 同「イノベーションの社会的重要性」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2018年8月15日

- 同「企業不動産(CRE)の意味合い」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2019年3月4日

- 同「社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2019年3月25日

- 同「AI・IoTの利活用の在り方」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2019年3月29日

- 同「AI・IoTの利活用の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』2019年Vol.63、2019年6月

- 同「自動運転とAIのフレーム問題」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2019年11月18日

- 同「イチロー引退会見に学ぶAI・IoTとの向き合い方」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2020年1月10日

- 同「人間とAIの共生を考える」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2020年3月25日

- 同「<新時代の住宅・不動産Vol.3:オフィス戦略>今、企業に求められるサテライトオフィス活用~新型コロナウイルスがもたらすワークプレイス変革」日本経済新聞朝刊2020年6月30日

- 同「SPECIAL EDITION<CRE最前線!>アフターコロナを見据えたオフィス戦略の在り方」日本土地建物『CRE SOLUTION Report』2020年7月vol.25

- 星野眞三雄「【ジョセフ・スティグリッツ】コロナ後に私たちが目指すべき、新しい経済の姿とは」朝日新聞GLOBE+2020年8月2日

- 水尾佑希、高見博「新型コロナウィルス感染拡大に伴うサプライチェーンへの影響とその対応策」財務総合政策研究所『財務総研スタッフ・レポート』2020年6月10日

(2020年08月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- CSR(企業の社会的責任)再考

- 震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)~震災が促すCSRの原点回帰~

- CSRとCRE戦略-企業不動産(CRE)を社会的価値創出のプラットフォームに

- 最近の企業不祥事を考える 不祥事からの再生には社会的責任の視点が不可欠

- イノベーションの社会的重要性-人口減少下の「先進国型経済成長モデル」の提案

- 企業不動産(CRE)の意味合い-街づくりの視点でも重要に

- 社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ-短期志向の経営は経済的リターンをもたらさない

- オープンイノベーションのすすめ

- 製造業を支える高度部材産業の国際競争力強化に向けて(後編)-我が国の高度部材産業の今後の目指すべき方向

- AIの産業・社会利用に向けて

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!