- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- 行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ

行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――台頭するオフィス再定義論への疑問

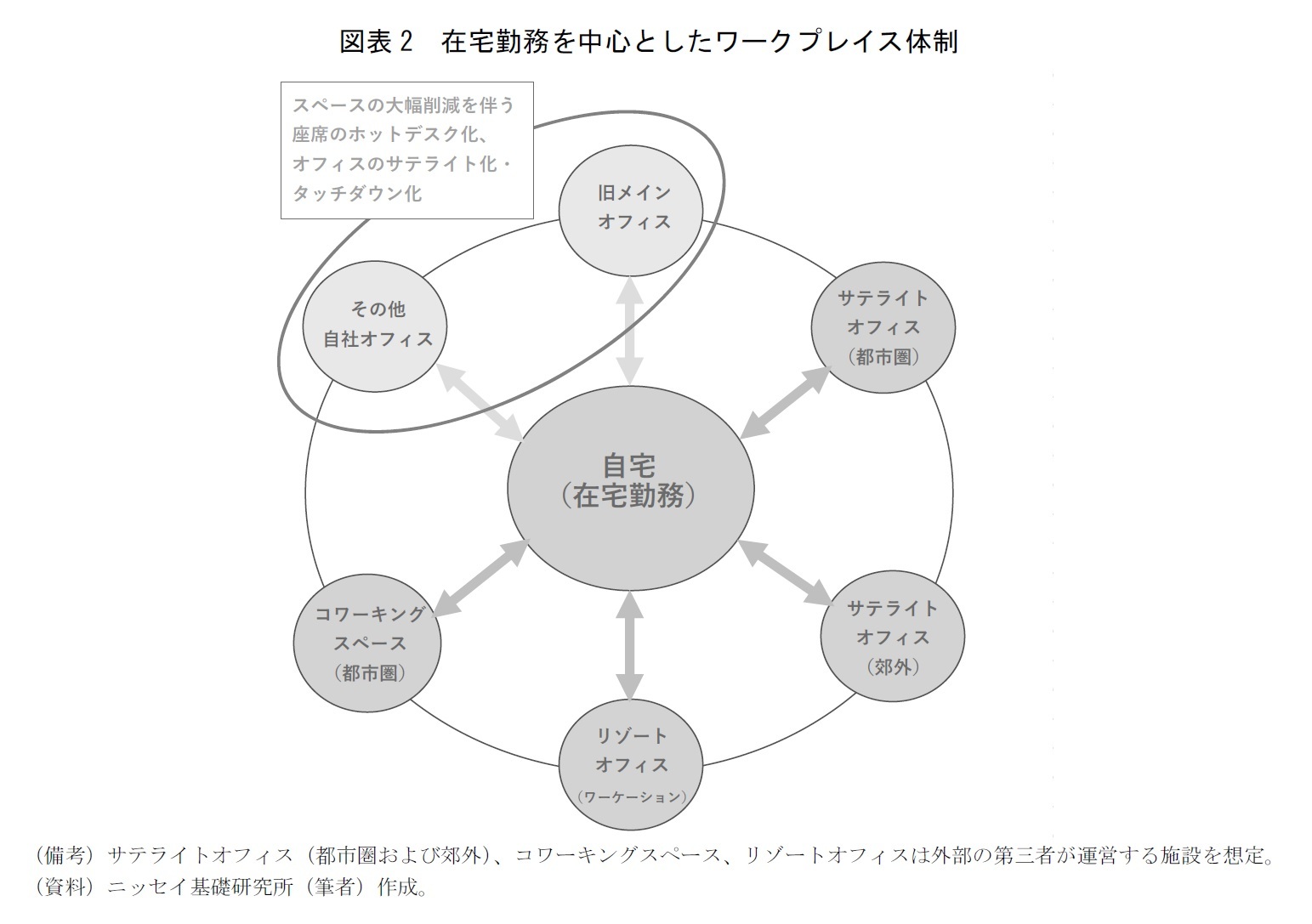

その中でも、「従業員が一人でもできる作業は在宅勤務でこなせるため、オフィスは、従業員がコミュニケーションを交わしコラボレーションを実践する創造的な場に変えるべき」との意見が多く聞かれる。これは、在宅勤務とオフィスワークの役割・機能を厳格に切り分けようとする、一見もっともらしい考え方だ。この考え方を突き詰めると、固定席など一人で集中できるスペースが撤去される一方、座席を固定せずに共用する「フリーアドレス」や「ホットデスキング(hot-desking)」が導入され、従業員同士の交流を促すオープンな環境に特化したオフィスに行き着き、座席数を入居従業員数より少なくすることができるため、スペース全体は削減されることになるだろう。コロナ後の平時にも週の半分以上を在宅勤務とするなど、一人で集中して業務を行ったりオンライン会議を行ったりする場としての在宅勤務を働き方の中心に据えれば据えるほど、このような傾向は強まるとみられる。

このようなコラボレーション機能に特化したオフィスでは、メインオフィスが本来担うべき、イノベーション創出の起点や、経営理念を体現し企業文化や従業員の帰属意識を醸成する場としての機能を十分に果たせない、と筆者は考える。本稿では、この点について筆者の考え方を紹介するとともに、特化した機能ではなく、あたかも多様性を持った「街」のように、できるだけ多くの機能を装備した「フルパッケージ型」のオフィスを従業員が出社したくなるオフィスとして紹介し推奨したい1。

1 本稿で提唱する考え方のごくかいつまんだ概要については、拙稿「行きたくなるオフィスとは何か?」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研Report(冊子版)』2023年2月号を参照されたい。

2――イノベーションの源となるアイデアの生成プロセス

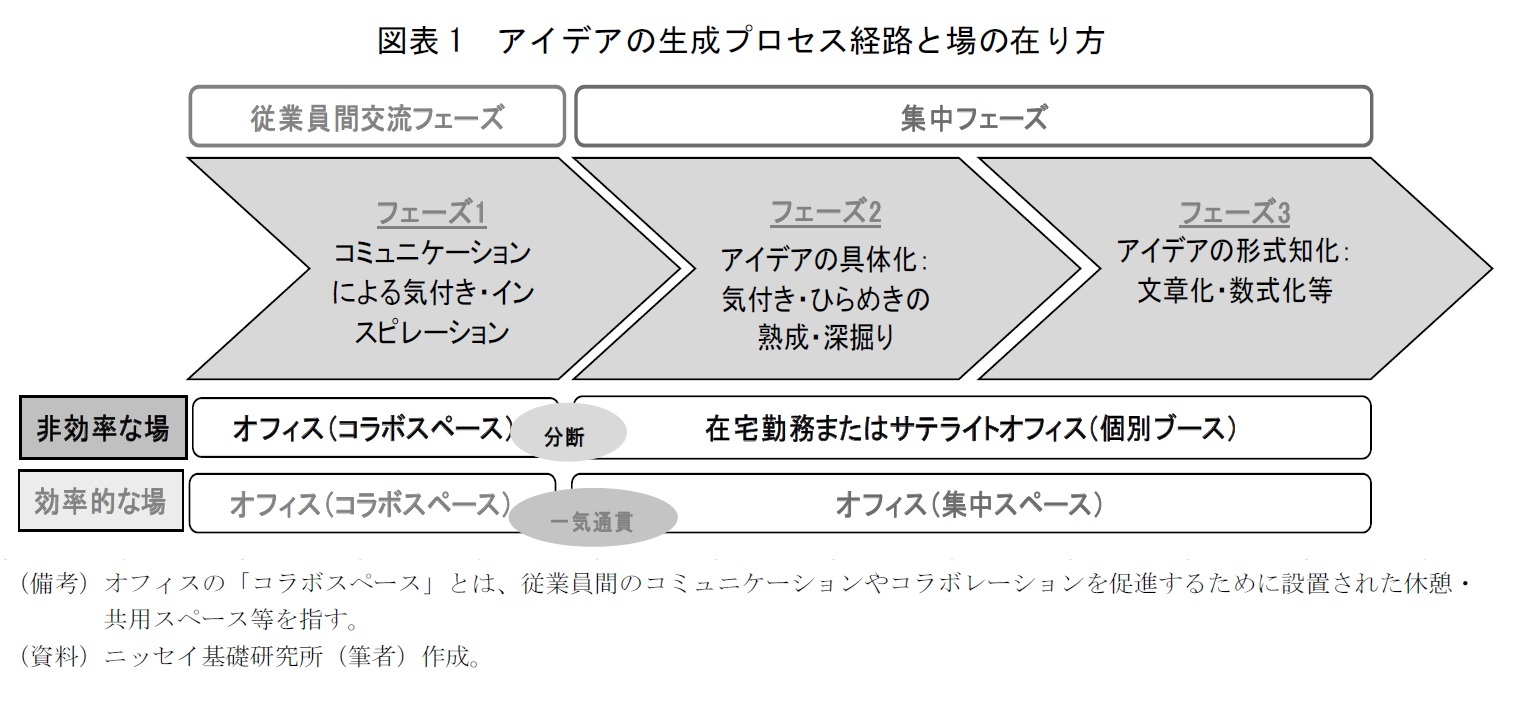

ここで、従業員がイノベーションにつながり得るアイデアを生み出すプロセス経路(process path)を考えてみよう。まず、メインオフィス内のインフォーマルなコミュニケーションを促すリラックスできる雰囲気の休憩・共用スペースなどで、異なる部門の従業員との何気ない雑談・会話や時には白熱した議論から、これまでにない気付きやインスピレーション(偶発的なひらめき・思い付き)を得るのが第一段階(フェーズ1)だ(図表1)。

フェーズ2では、得られた気付きやひらめきを、間を置かずに一人で集中して熟成し深掘りすることで、ビジネスに使える具体的なアイデアに一気呵成に落とし込まなければならない。ところが、従業員間の交流を促す機能に特化したオフィスでは、周りが騒がしく集中できないために、気付き・ひらめきを熟成させる集中作業だけのために、わざわざ自宅に帰ったりサテライトオフィスの個別ブースを予約しなければならないのであれば、そのような非効率なオフィス環境は本末転倒であり、創造性を活性化するのに効果的な環境には程遠いと言わざるを得ない(図表1)。それでは、コミュニケーションスペースなどで折角得た気付き・ひらめきを熟成して整理されたアイデアに落とし込むタイミングを逸してしまい、ビジネスに活かされない単なる気付き・ひらめきの段階で終わってしまうことになりかねない。

フェーズ3は、生成されたアイデアを文章・図表・数式などの形に形式知化する最終段階であり、ここでも集中力が必要だ(図表1)。

筆者が考える、このようなアイデアの生成プロセス経路(図表1)では、当然のことながら、フェーズ1に入れなければアイデア生成という「回路」のスイッチは入らず、イノベーションの源となり得るアイデアは生まれてこない。その意味では、フェーズ1に偶発的に出会うことが極めて重要だ。

一方、他の従業員とのコミュニケーションをきっかけ(スイッチ)として介さずに、一人の従業員が自らの知見・経験やひらめきのみにより独力でアイデアを一気通貫で生み出すケースも、勿論あり得るだろう。しかし、イノベーション論のセオリーとして「多様性がイノベーションを生む」と言われる通り、異分野の知見や多様な意見・経験・価値観・感性を持った「異なる部門の従業員間のインフォーマルなコミュニケーション」により多種多様な知がぶつかり合い「化学反応」を起こすことで、「画期的なアイデア=叡智」が育まれる可能性をやはり大切にすべきだ。この化学反応を加速させる「触媒(catalyst:カタリスト)」としての役割は、メインオフィスが果たさなければならず、休憩・共用スペースの効果的な設置や執務フロアのレイアウトの工夫2などにより、違う部署の同僚とも偶然出会えたり、自然と交流できたりする仕掛けが求められる。

米グーグルが、2021年に全米各地でオフィスとデータセンターの新増設に70億ドル超もの投資を行う、とコロナ禍の真っただ中にあった同年3月にあえて表明した際に、グーグルおよびアルファベットのCEO(最高経営責任者)サンダー・ピチャイ氏は、「社員間でコラボレーションしコミュニティを構築するために直接集まることは、グーグルの文化の中核であり、今後も我々の将来の重要な部分となるだろう。だから我々は、全米にわたってオフィスへの大規模な投資を引続き行う」3と述べている。同社では、社内にコミュニティを形成しイノベーションを創出するためのリアルな場としての「オフィスの重要性」を「office-centric culture(オフィス中心の文化)」として「企業文化」にまで昇華させ根付かせていることが特筆される。AI(人工知能)・自動運転や量子コンピューティングなど世界最先端のイノベーションをけん引し続けるグーグルが、ソフトウェアなど得意の仮想(サイバー)空間ではなく実世界での従業員間のコラボレーションが欠かせないとして、リアルな場である「オフィスの重要性」を「企業文化」や企業経営の「原理原則」として大切にし愚直に実践し続けていることは、極めて興味深い。このことは、日本企業にも是非学んでほしい視点だ。

2 休憩・共用スペースの効果的な設置および執務フロアのレイアウトの工夫に関わる考察については、拙稿「クリエイティブオフィスのすすめ」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.62(2018年6月)を参照されたい。

3 Sundar Pichai,CEO of Google and Alphabet“COMPANY ANNOUNCEMENTS:Investing in America in 2021”Google Blog:Mar18,2021を基に記述した。グーグルの米国での2021年オフィス増床計画に関わる詳細な分析については、拙稿「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2021年3月30日、同「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.65(2021年7月)、同「コロナ後のオフィス アマゾン、グーグルが増床計画 引き出したい従業員の創造性」毎日新聞出版『週刊エコノミスト』2021年8月31日号、同「第10章・第1節 ニューノーマル時代における研究所などオフィス戦略の在り方」『研究開発部門の新しい“働き方改革”の進め方』技術情報協会2022年3月を参照されたい。

業務を厳格に切り分けて在宅勤務とオフィスワークを使い分けることは、一見合理的であるように見えるが、予め決まった特定の従業員と直接顔を合わせる必要がある場合のみオフィスに出社し所定のミーティングが終われば帰宅するのであれば、「アイデア生成回路のスイッチ」となる、メインオフィスの休憩・共用スペースなどでの異なる部門の従業員との偶発的な出会いやインフォーマルなコミュニケーション、すなわち「フィジカル(リアル)空間でのセレンディピティ(serendipity:思いがけない発見)」に出会うチャンスは著しく低減してしまうのではないだろうか。これでは、コラボレーション機能特化型のオフィスに転換した割には、フェーズ1を生み出せない矛盾に陥りかねない。

在宅勤務とオフィスワークを厳格に切り分けるのではなく、良い意味での「曖昧さ」=「余裕部分・余裕代」を残しておくべきだ。コロナ後には、必要な時だけ出社するのではなく、偶発的な出会い・新たな気付きを求めて街をふらっと歩くように、明確な目的もなく出社する日があってもよい、と筆者は考える。イノベーションを生む環境の構築には、「厳格な切り分けをして、ぎりぎり必要な分しか持たない・やらない」という「リーン(lean)型」に偏重した考え方は馴染まず、良い意味での経営資源などの「余裕部分・余裕代」、いわゆる「組織スラック(organizational slack)」5を残しておく・備えておくとの発想が欠かせない。

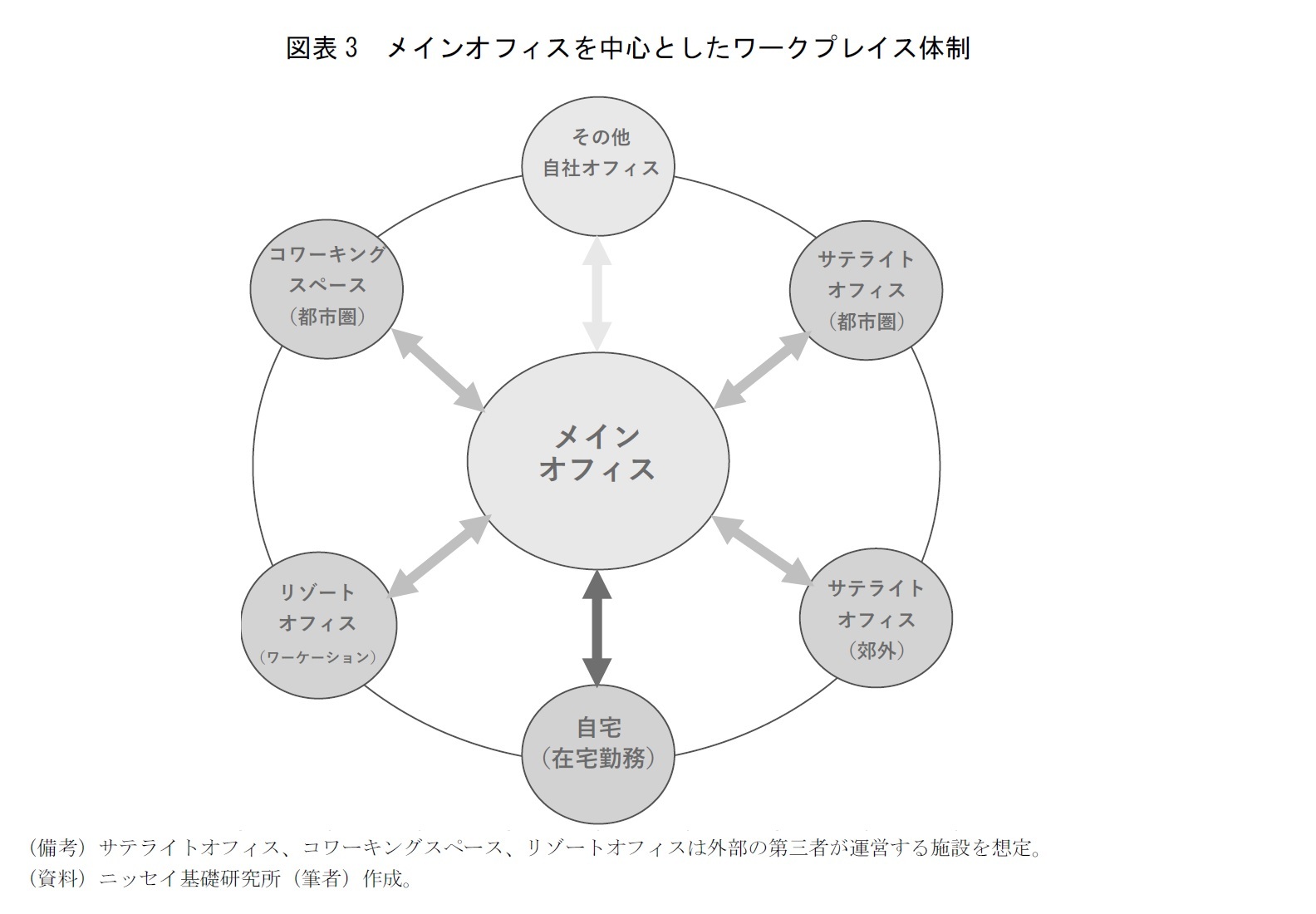

筆者は、「メインオフィスが担うべきイノベーション創出の起点や企業文化の象徴としての機能は、在宅勤務などのテレワークでは代替できず、主として都市部に立地するメインオフィスの重要性は、コロナ前後で何ら変わらない」との主張をコロナ禍の中でいち早く打ち出したが、その中で「アフターコロナの働き方・オフィス戦略の在り方として、企業はメインオフィスをワークプレイスの中核に据える戦略の下で、従業員の働き方の多様なニーズにもできるだけ対応するために、週3日以上の出社(=2日以下のテレワーク)をガイダンスとして推奨することが望ましい。経営側が具体的数値でFIXしルール化することで、従業員に強制し厳格に運用するよりも、ガイダンスを示すことで、経営側の意思・方針を示しつつ、緩やかに従業員の選択をコントロールし弾力的・柔軟な運用を心掛けることが望ましい」と主張してきた6(図表3)。

4 通常(これまで)は、メインオフィスを中心とする体制の下で衛星のように設置されるオフィスを指す。

5 組織スラックの考え方については、百嶋徹「震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2011年5月13日、同「イノベーション促進のためのオフィス戦略」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研REPORT』2011年8月号、同「アップルの成長神話は終焉したのか」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2013年10月24日、同「コロナ後を見据えた企業経営の在り方」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2020年8月28日、同「特別レポート:コロナ後を見据えた企業経営の在り方」日本生命保険相互会社(協力:ニッセイ基礎研究所)『ニッセイ景況アンケート調査結果-2020年度調査』2020年12月8日、同「コロナ後を見据えた企業経営の在り方」第一法規『会社法務A2Z』2021年12月号、同「アフターコロナを見据えた企業経営のあり方」商工中金経済研究所『商工ジャーナル』2022年No.562(2022年1月号)、同「組織スラック型経営vsリーン型偏重経営(1)─自動車産業など製造業でのBCP視点」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2022年6月30日を参照されたい。

6 筆者は、「メインオフィスの重要性は今後も変わらない」との主張を拙稿「今、企業に求められるサテライトオフィス活用~新型コロナウイルスがもたらすワークプレイス変革」日本経済新聞朝刊2020年6月30日にてコロナ禍の中でいち早く打ち出した。その後体系的にまとめた論考としては、拙稿「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2021年3月30日(オリジナル版)、同「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研REPORT』2021年6月号(概要版)、同「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.65(2021年7月)(再構成版)、同「コロナ後のオフィス アマゾン、グーグルが増床計画 引き出したい従業員の創造性」毎日新聞出版『週刊エコノミスト』2021年8月31日号、同「第10章・第1節 ニューノーマル時代における研究所などオフィス戦略の在り方」『研究開発部門の新しい“働き方改革”の進め方』技術情報協会2022年3月を参照されたい。筆者の主張を掲載したメディア記事としては、西日本新聞 2021年6月15日「フカボリ!変わる転勤の在り方」、日本経済新聞 2021年6月28日夕刊「デンシバ Spotlight /コロナ後のオフィス戦略 創造性重視で機能見直し」、日本経済新聞電子版 2021年7月4日「出世ナビ デンシバ Spotlight /アフターコロナのオフィス、創造性発揮へ見直し相次ぐ」、読売新聞2021年8月4日「<関西経済/潮流深層>『越境テレワーク』増える選択肢」、毎日新聞2021年12月22日「論点/コロナ時代の働き方」、日本経済新聞 2022年1月28日「アフターコロナのオフィス戦略 ウェブセミナー 新たな価値生む場所へ」、週刊ダイヤモンド2023年3月11日号「企業不動産(CRE)戦略:社会的価値を創造するプラットフォームとしてのオフィスなどのCRE」などを参照されたい。

(2023年07月14日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)~震災が促すCSRの原点回帰~

- イノベーション促進のためのオフィス戦略 ~経営戦略の視点からオフィスづくりを考える

- アップルの成長神話は終焉したのか ~ 革新的製品の発売か、高成長に対応したコスト構造の是正か~

- クリエイティブオフィスの時代へ-経営理念、ワークスタイル変革という「魂」の注入がポイント

- クリエイティブオフィスのすすめ-創造的オフィスづくりの共通点

- 健康に配慮するオフィス戦略-クリエイティブオフィスのすすめ-

- コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

- アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

- 組織スラック型経営vsリーン型偏重経営(1)-自動車産業など製造業でのBCP視点

- 行きたくなるオフィスとは何か?-フルパッケージ型オフィスのすすめ

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!