- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)

コラム

2025年05月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「東京の電車では映像まで見られるのか…」

筆者は地方出身であり、幼い頃から東京という都市に強い憧れを抱いていた。大学進学を機に上京することを夢見ていたのも、その「都会」の空気に自らも染まりたいという思いからである。ドラマや映画で描かれる高層ビル群や、絶え間なく行き交う人の波は、地方では決して見ることのない、圧倒的な都市の象徴に思えた。だが、高校生だった筆者が、大学のオープンキャンパスのために初めて東京を訪れたときに、最も印象に残ったのは、そうした景観ではなく、山手線の車内での動画広告だった。その映像は「トレインチャンネル」と呼ばれるデジタルサイネージで、2002年に山手線のE231系500番台に初めて導入されたものだ。株式会社ジェイアール東日本企画の『JEKI MEDIA DATA 2022』によれば、JR首都圏全線での1週間あたりの延べ利用者数は1億1,195万人にのぼり、なかでも山手線は3,181万人と、最も多くの人が利用しており、ほぼその全員が視聴者となってことになる1。

満員電車のなか、身動きが取れない状況でも、車内のモニターに流れる天気予報やちょっとした雑学が、ふとした退屈を和らげてくれるし、そうした情報が、日常の中でさりげなく役立っていると感じる人も多いのではないだろうか。今でこそ、こうしたデジタルサイネージは多くの鉄道会社で導入されているが、当時、地方から来たばかりの高校生だった筆者にとっては驚きでしかなかった。この体験は、筆者の中で今なお「大都会・東京」の先進性を象徴する記憶として、鮮烈に残っている。

1 JR東日本企画『JEKI MEDIA DATA 2022』

満員電車のなか、身動きが取れない状況でも、車内のモニターに流れる天気予報やちょっとした雑学が、ふとした退屈を和らげてくれるし、そうした情報が、日常の中でさりげなく役立っていると感じる人も多いのではないだろうか。今でこそ、こうしたデジタルサイネージは多くの鉄道会社で導入されているが、当時、地方から来たばかりの高校生だった筆者にとっては驚きでしかなかった。この体験は、筆者の中で今なお「大都会・東京」の先進性を象徴する記憶として、鮮烈に残っている。

1 JR東日本企画『JEKI MEDIA DATA 2022』

2――「東京ではタクシーでも映像が流れているのか…」

鉄道を中心としたインフラに加え、最近ではタクシーにもデジタルサイネージの導入が進んでいる。かつてタクシー広告といえば、窓ガラスに貼られたステッカーや助手席後部のリーフレットが中心であったが、現在では“タクシーサイネージ”として新たな訴求メディアに進化している。筆者も社会人になって以降、タクシーを利用する機会が増えたが、車内で初めて動画広告を目にしたときには、かつて山手線でトレインチャンネルを見たときと同じような驚きを感じた。

タクシーサイネージの先駆的取り組みは、2016年に設立された株式会社IRISによって始まった。同社は日本交通グループのJapanTaxi株式会社とフリークアウト・ホールディングスの合弁会社であり、「乗車中の体験」に着目した独自開発のデジタルサイネージ端末を通じて、動画広告商品「Tokyo Prime」を展開した3。この取り組みは、2018年6月より日本交通以外の車両にも広がり、2023年10月時点では東京都内25,500台を含む全国32都道府県、合計約67,000台のタクシーにおいて、10インチの高精細ディスプレイによる音声付き動画広告の放映が行われている4。

このように物理的な展開が進む一方で、視聴体験としては課題と思われる側面もある。例えば、タクシーという密閉された空間においては、画面との距離が非常に近く、同一コンテンツが短時間で繰り返し再生されることから、視聴者にとっては煩わしさを覚えることもある。特にビジネスパーソンのような高頻度利用者にとっては、この「繰り返し視聴の強制」がストレスとなることもあるだろう。YouTubeなどの動画配信サービスでは、視聴者が自分のタイミングで広告をスキップするのが当たり前となっている中、タクシー内での「見せられる広告」は、情報提供というよりも“情報の押しつけ”として受け止められる危険性もある。

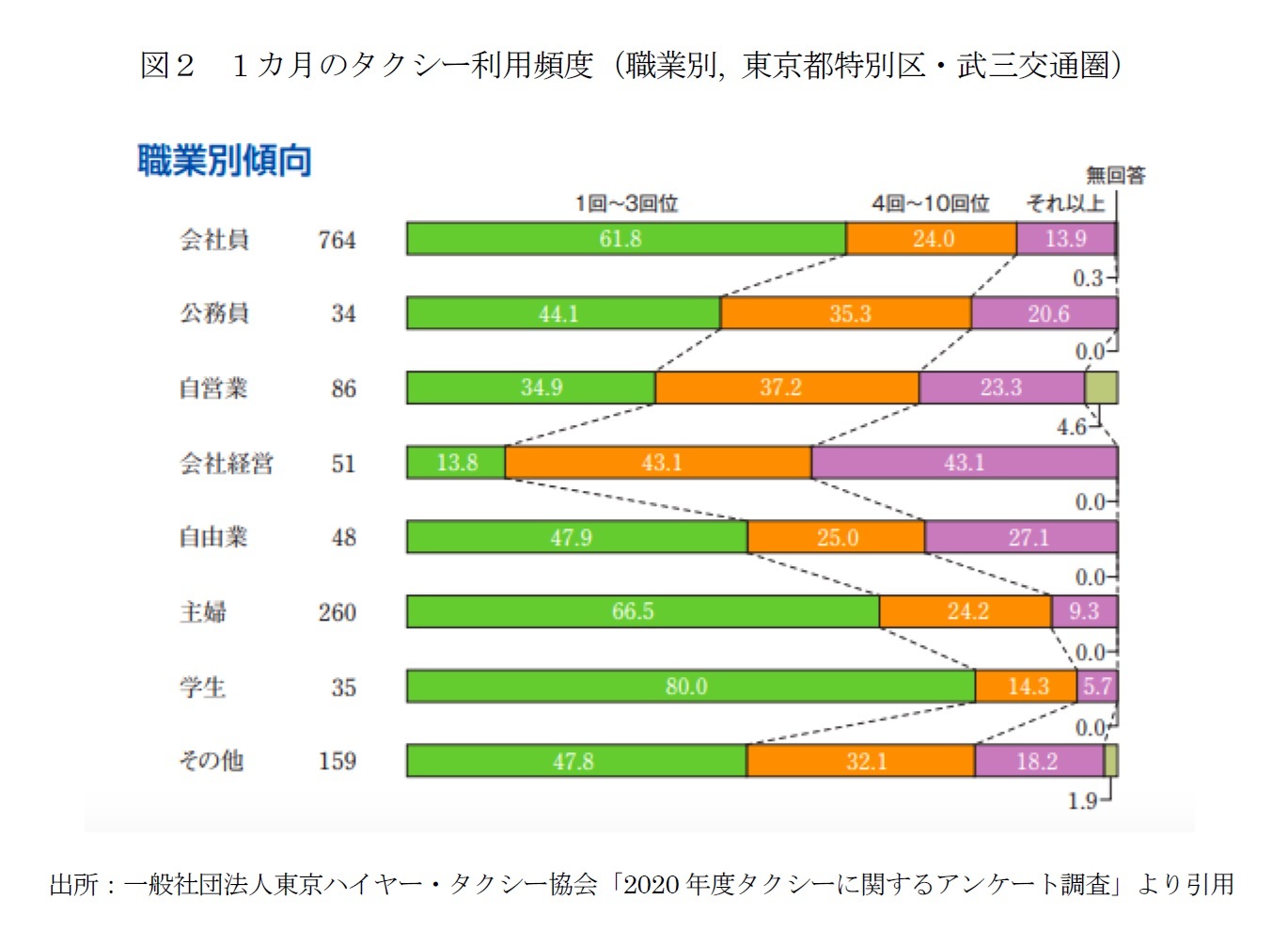

さらに内容面では、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の「2020年度タクシーに関するアンケート調査」5によると、経営者層の86%以上が月に4回以上タクシーを利用しているという結果が出ており(4~10回:43.1%、11回以上:43.1%)、このような高利用層を考慮すると、都心部におけるタクシーサイネージでは、一般消費者向けの広告というよりも、法人向け、もっと言えば企業の意思決定層を対象としたBtoB広告が中心となっている。

タクシーサイネージの先駆的取り組みは、2016年に設立された株式会社IRISによって始まった。同社は日本交通グループのJapanTaxi株式会社とフリークアウト・ホールディングスの合弁会社であり、「乗車中の体験」に着目した独自開発のデジタルサイネージ端末を通じて、動画広告商品「Tokyo Prime」を展開した3。この取り組みは、2018年6月より日本交通以外の車両にも広がり、2023年10月時点では東京都内25,500台を含む全国32都道府県、合計約67,000台のタクシーにおいて、10インチの高精細ディスプレイによる音声付き動画広告の放映が行われている4。

このように物理的な展開が進む一方で、視聴体験としては課題と思われる側面もある。例えば、タクシーという密閉された空間においては、画面との距離が非常に近く、同一コンテンツが短時間で繰り返し再生されることから、視聴者にとっては煩わしさを覚えることもある。特にビジネスパーソンのような高頻度利用者にとっては、この「繰り返し視聴の強制」がストレスとなることもあるだろう。YouTubeなどの動画配信サービスでは、視聴者が自分のタイミングで広告をスキップするのが当たり前となっている中、タクシー内での「見せられる広告」は、情報提供というよりも“情報の押しつけ”として受け止められる危険性もある。

さらに内容面では、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の「2020年度タクシーに関するアンケート調査」5によると、経営者層の86%以上が月に4回以上タクシーを利用しているという結果が出ており(4~10回:43.1%、11回以上:43.1%)、このような高利用層を考慮すると、都心部におけるタクシーサイネージでは、一般消費者向けの広告というよりも、法人向け、もっと言えば企業の意思決定層を対象としたBtoB広告が中心となっている。

また、電車とタクシーとではサイネージ視聴の前提が大きく異なる。電車内では、満員状態でスマートフォンを操作できないような“受動的な時間”に、画面をぼんやりと眺めるという形で自然と情報に触れる。一方、タクシーでは平均乗車時間が約18分と長く、乗客はスマートフォンやノートパソコンを使いながら、能動的に時間を使う。つまり、電車のサイネージが「無意識の情報消費」に適しているのに対し、タクシーでは視聴者の関心や嗜好により寄り添ったコンテンツ作りが求められるわけだ。

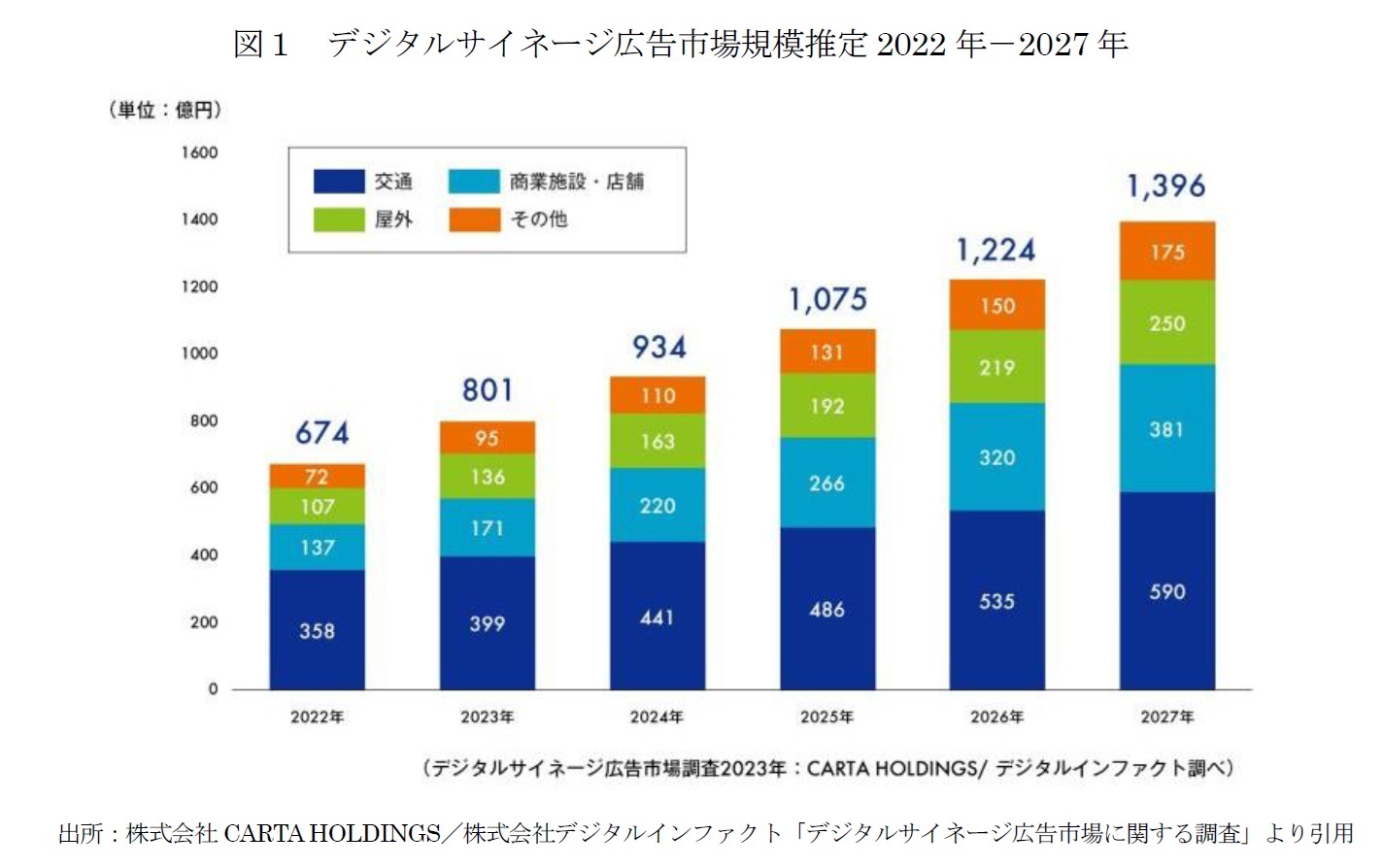

2 株式会社CARTA HOLDINGS「CARTA HOLDINGS、デジタルサイネージ広告市場調査を実施~2023年のデジタルサイネージ広告市場規模は801億円の見通し、2027年には1,396億円と予測~」2023/12/21 https://cartaholdings.co.jp/news/20231221_1/

3 日本交通株式会社「日本交通とフリークアウトが合弁会社を設立 IoT型デジタルサイネージ事業を開始」2016/07/14 https://www.nihon-kotsu.co.jp/news/20160714-1200/

4 株式会社IRIS「タクシーサイネージメディア「Tokyo Prime」サイネージ設置台数67,000台を突破!新たに沖縄県にも配信開始」 2023/07/05 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000060296.html

5 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会「2020年度タクシーに関するアンケート調査」

2 株式会社CARTA HOLDINGS「CARTA HOLDINGS、デジタルサイネージ広告市場調査を実施~2023年のデジタルサイネージ広告市場規模は801億円の見通し、2027年には1,396億円と予測~」2023/12/21 https://cartaholdings.co.jp/news/20231221_1/

3 日本交通株式会社「日本交通とフリークアウトが合弁会社を設立 IoT型デジタルサイネージ事業を開始」2016/07/14 https://www.nihon-kotsu.co.jp/news/20160714-1200/

4 株式会社IRIS「タクシーサイネージメディア「Tokyo Prime」サイネージ設置台数67,000台を突破!新たに沖縄県にも配信開始」 2023/07/05 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000060296.html

5 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会「2020年度タクシーに関するアンケート調査」

(2025年05月20日「研究員の眼」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/13 | 年齢制限をすり抜ける小学生たち-α世代のSNS利用のリアル | 廣瀬 涼 | 基礎研レポート |

| 2025/06/10 | ご当地VTuber「沢ところ」に2回目のインタビューをしてみた-今日もまたエンタメの話でも。(第6話) | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/05/30 | 会社の歓迎会は「開く側」と「開いてもらう側」で受け取り方に違いはあるのだろうか | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/05/27 | 「外向型ポテトチップス」×「内向型ポテトチップス」-消費の交差点(11) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年07月31日

米GDP(25年4-6月期)-前期比年率+3.0%と外需押上げからプラス転換、市場予想(+2.6%)も上回る -

2025年07月31日

鉱工業生産25年6月-生産は一進一退が続くが、先行きは下振れリスクが高い -

2025年07月31日

プレコンセプションケア5か年計画始動-今後5年で認知度の引き上げと相談支援体制の充実へ、性別や世代を問わず「当事者意識の醸成」が鍵- -

2025年07月31日

ユーロ圏GDP(2025年4-6月期)-前期比プラス成長を維持 -

2025年07月30日

IMF世界経済見通し-25年の世界成長率見通しは3%に上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!