- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- 2月15日×チョコレート-消費の交差点(8)

コラム

2025年02月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「私たちのバレンタインは2月15日から始まります」

東京駅を歩いていたら目に飛び込んできたインパクトのあるこのキャッチコピーは株式会社クラダシが展開するバレンタインデーの特設ポップアップショップ「Valentine Shop 0215」のものだ。クラダシは「日本で最もフードロスを削減する会社」というビジョンを掲げ、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品の価格を下げて販売し、フードロス削減を目指している。その一環としてバレンタインに余ってしまった「季節商品のロス」の削減及び周知啓発にために、バレンタインデーの翌日15日から東京ミッドタウン八重洲でポップアップを開催しているとのことだ1。

実際に会場を見てみると、バレンタイン用のチョコレートや輸入菓子が並ぶ中、消費期限切れが迫った地域の土産物用菓子などまで販売されていた。店舗スタッフに話を聞いたところ、毎日違った商品が入荷し、その日のうちにほとんどが売り切れてしまうそうだ。筆者は知らなかったのだが、この取り組みは2022年から行われているようで、2024年3月15日のプレスリリース2によれば、東京ミッドタウン八重洲での「Valentine Shop 0215」で2月25日までに計10,810個が売れ、また、クラダシが展開するフードロス削減を目指したショッピングサイト「Kuradashi」やその常設店舗などでの販売数も合わせると、合計32,069個のチョコレートロス削減を実現したそうだ。

1 株式会社クラダシ「「私たちのバレンタインは2月15日から始まります。」Kuradashi、東京ミッドタウン八重洲にて2月15日から期間限定POPUP SHOPをオープン」2025/02/14 https://corp.kuradashi.jp/news/25-02-14-1/

2 株式会社クラダシ「「私たちのバレンタインは2月15日から始まります。」Kuradashi、バレンタイン商品のロス削減を目指した取り組みで32,069個のチョコレートのロスを削減」2024/03/15 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000014485.html

実際に会場を見てみると、バレンタイン用のチョコレートや輸入菓子が並ぶ中、消費期限切れが迫った地域の土産物用菓子などまで販売されていた。店舗スタッフに話を聞いたところ、毎日違った商品が入荷し、その日のうちにほとんどが売り切れてしまうそうだ。筆者は知らなかったのだが、この取り組みは2022年から行われているようで、2024年3月15日のプレスリリース2によれば、東京ミッドタウン八重洲での「Valentine Shop 0215」で2月25日までに計10,810個が売れ、また、クラダシが展開するフードロス削減を目指したショッピングサイト「Kuradashi」やその常設店舗などでの販売数も合わせると、合計32,069個のチョコレートロス削減を実現したそうだ。

1 株式会社クラダシ「「私たちのバレンタインは2月15日から始まります。」Kuradashi、東京ミッドタウン八重洲にて2月15日から期間限定POPUP SHOPをオープン」2025/02/14 https://corp.kuradashi.jp/news/25-02-14-1/

2 株式会社クラダシ「「私たちのバレンタインは2月15日から始まります。」Kuradashi、バレンタイン商品のロス削減を目指した取り組みで32,069個のチョコレートのロスを削減」2024/03/15 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000014485.html

2――恵方巻→チョコレート→○○○→ひな祭りケーキ

風物詩という言葉があるように、我々は季節特有の現象や文化などを通じて季節に対して特別な意識をもつようになる。一方で現代は昔より季節の変わり目が曖昧になっているぶん、広告や商品によって恣意的に演出された暦から季節を感じ取っている感もある。例えば、スーパーに貼られている恵方巻のポスターが2月4日にチョコレートの広告に変わるとき、そのチョコレートの広告が2月15日にひな祭りケーキのポスターに変わるときに、我々の消費行動は大きく変化していると思われるが3、消費を楽しむという肯定的な側面から言えば、マーケットが提供してくれるこの「季節感」を受け入れることで、日々の消費が絶え間なく変化し、新たな楽しみに繋がるわけだ。

最近では語呂合わせでイベントが企画されることも多く、直近で言えば2月22日の「猫の日」に合わせて、大手コンビニ3社は猫の肉球や尻尾をイメージしたデザートなどの商品展開を行う4。LINEヤフーが2023年に実施した調査によると、2月22日が猫の日であると知っている人は71%に上るらしく5、セブンイレブンは猫の日への注目が高まっていることを受け、2024年にテストマーケティングという趣で商品を出したところ、予想以上に好評だったことから、2025年はより注力することにしたという。このまま猫の日商戦が定着していくと、2月は恵方巻→チョコレート→猫の日スイーツ→ひな祭りケーキと、イベントフード盛りだくさんな1カ月となる。

3 このような季節ものに対する消費欲求はマーケット主導で生み出されており、消費社会における批判の対象としての側面もある。

4 昆清徳「セブン、「猫の日」商戦に本格参入 本物そっくりな肉球や尻尾を再現 拡大するネコノミクスを狙う」ITmediaビジネスオンライン 2025/02/18 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2502/18/news121.html

5 LINEヤフー株式会社「2月22日は猫の日!LINEスタンプが「猫の日」に関する調査を発表 好きな猫の仕草や行動は「たまにデレてくる」が1位に LINEスタンプ・絵文字の購入が猫の保護・支援に繋がる支援を今年も開催」2024/02/16 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000129774.html

最近では語呂合わせでイベントが企画されることも多く、直近で言えば2月22日の「猫の日」に合わせて、大手コンビニ3社は猫の肉球や尻尾をイメージしたデザートなどの商品展開を行う4。LINEヤフーが2023年に実施した調査によると、2月22日が猫の日であると知っている人は71%に上るらしく5、セブンイレブンは猫の日への注目が高まっていることを受け、2024年にテストマーケティングという趣で商品を出したところ、予想以上に好評だったことから、2025年はより注力することにしたという。このまま猫の日商戦が定着していくと、2月は恵方巻→チョコレート→猫の日スイーツ→ひな祭りケーキと、イベントフード盛りだくさんな1カ月となる。

3 このような季節ものに対する消費欲求はマーケット主導で生み出されており、消費社会における批判の対象としての側面もある。

4 昆清徳「セブン、「猫の日」商戦に本格参入 本物そっくりな肉球や尻尾を再現 拡大するネコノミクスを狙う」ITmediaビジネスオンライン 2025/02/18 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2502/18/news121.html

5 LINEヤフー株式会社「2月22日は猫の日!LINEスタンプが「猫の日」に関する調査を発表 好きな猫の仕草や行動は「たまにデレてくる」が1位に LINEスタンプ・絵文字の購入が猫の保護・支援に繋がる支援を今年も開催」2024/02/16 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000129774.html

3――14日と15日の間にある壁

一方で年々深刻化しているフードロス問題に目を背けることができないのも事実だ。定点的に恵方巻きの食品ロスについて調査を続けている食品ロス問題ジャーナリストの井出留美氏の調査によれば2023年には推計256万本もの恵方巻が売れ残った可能性があるという6,7。同調査では経済への影響として売れ残りによる経済損失はおよそ12億円以上、環境への影響として135人分の年間二酸化炭素を排出及び25mプール570杯分の水が浪費されていると算出している。

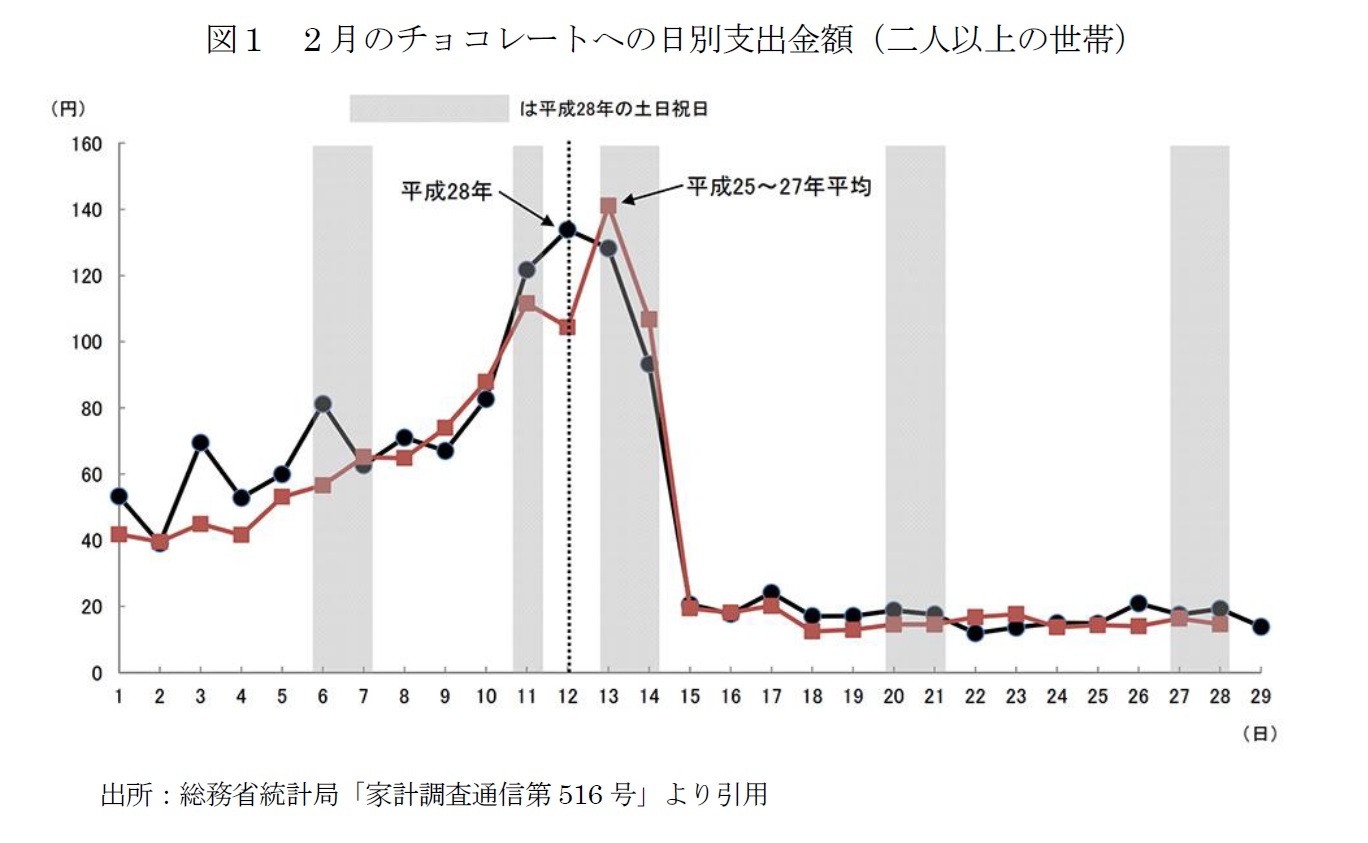

農林水産省によれば令和3年度の食品ロス量は523万トン(前年度比+1万トン)8と、恵方巻きを含む「食品ロス」は年500万トンを超えていることがわかっている。少し古いデータだが、総務省統計局の「家計調査通信第516号(平成29年2月15日発行)9」によればバレンタインデーのチョコレート需要については、2月14日をピークに、激減していることがわかっている。

農林水産省によれば令和3年度の食品ロス量は523万トン(前年度比+1万トン)8と、恵方巻きを含む「食品ロス」は年500万トンを超えていることがわかっている。少し古いデータだが、総務省統計局の「家計調査通信第516号(平成29年2月15日発行)9」によればバレンタインデーのチョコレート需要については、2月14日をピークに、激減していることがわかっている。

また、2024年2月の総務省統計局「家計調査」の二人以上世帯の「1世帯当たりのチョコレート日別支出」においても同様の傾向であり、14日と15日を境にチョコレートは急激に需要が無くなってしまうのである。恵方巻や、同様にフードロス問題に取り上げられるクリスマスケーキなどは生ものであるが故に消費しなくてはいけない期限が物理的に短いが、バレンタインデーのチョコレートも、消費期限は長いのに限定ラッピングが施されたチョコレートを店頭で販売することが難しく、賞味期限内であっても返品や廃棄処分され、食品ロスになりうる商品へと変わってしまう現状がある。

このような背景からクラダシのように季節商品の食品ロス削減への取り組みを行う企業も増えている。株式会社ロスゼロが2023年2月15日に行った「チョコロスを救おう」10という取り組みでは、特設サイトにてメーカーで廃棄となったバレンタインデー用のチョコレートの再販や、未利用のチョコレート原材料を活かすアップサイクル商品を販売していた。ロスゼロは、2020年秋から未利用の製菓チョコレート材料をアップサイクルした「Re:You(りゆう)」というアップサイクルブランドを展開しており、2023年は、あるメーカーがバレンタイン用に輸入したホワイトチョコが1月の時点で未利用になる事が決まったため、それを活用したらしい11。

また、フードシェアリングサービス「TABETE(タベテ)」を展開する株式会社コークッキングは、2021年に「クリスマスレスキュー大作戦2021」を実施し、25日から29日の5日間で、総額20万円以上、120個以上のケーキ類の食品ロス削減に成功したそうだ12。

6 井出留美「恵方巻、89社が予約販売に応じた2023年、45店舗の調査結果はどうだったのか」2023/02/09 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/99101a5fc81bbfd885ff0f8a084b9be1a8c1a99a

7 林恵美「恵方巻き 大量廃棄の現実|食品ロス対策のために私たちができること」2025/01/29 https://www.greenpeace.org/japan/news/story_61324/

8 農林水産省「~食品ロス量(令和3年度推計値)を公表~」2023/06/09 https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/230609.html

9 総務省統計局「家計調査通信第516号(平成29年2月15日発行)」https://www.stat.go.jp/data/kakei/tsushin/pdf/29_2.pdf

10 株式会社ロスゼロ「「バレンタインのチョコロスを救おう」ロスゼロ、余剰チョコレートのシェアリングおよびアップサイクルチョコ特集を開始」2023/02/15 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000059829.html

11 株式会社ロスゼロ「バレンタインのチョコロスを救おう!白い「シェアりゆう」が新登場!」2023/03/13 https://losszero.jp/blogs/column/news_747

12 TABLE SOURCE「クリスマスケーキ120個以上の食品ロス削減に成功。フードシェアリングサービス「TABETE」」2022/01/25 https://www.table-source.jp/news/cake-tabete/

このような背景からクラダシのように季節商品の食品ロス削減への取り組みを行う企業も増えている。株式会社ロスゼロが2023年2月15日に行った「チョコロスを救おう」10という取り組みでは、特設サイトにてメーカーで廃棄となったバレンタインデー用のチョコレートの再販や、未利用のチョコレート原材料を活かすアップサイクル商品を販売していた。ロスゼロは、2020年秋から未利用の製菓チョコレート材料をアップサイクルした「Re:You(りゆう)」というアップサイクルブランドを展開しており、2023年は、あるメーカーがバレンタイン用に輸入したホワイトチョコが1月の時点で未利用になる事が決まったため、それを活用したらしい11。

また、フードシェアリングサービス「TABETE(タベテ)」を展開する株式会社コークッキングは、2021年に「クリスマスレスキュー大作戦2021」を実施し、25日から29日の5日間で、総額20万円以上、120個以上のケーキ類の食品ロス削減に成功したそうだ12。

6 井出留美「恵方巻、89社が予約販売に応じた2023年、45店舗の調査結果はどうだったのか」2023/02/09 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/99101a5fc81bbfd885ff0f8a084b9be1a8c1a99a

7 林恵美「恵方巻き 大量廃棄の現実|食品ロス対策のために私たちができること」2025/01/29 https://www.greenpeace.org/japan/news/story_61324/

8 農林水産省「~食品ロス量(令和3年度推計値)を公表~」2023/06/09 https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/230609.html

9 総務省統計局「家計調査通信第516号(平成29年2月15日発行)」https://www.stat.go.jp/data/kakei/tsushin/pdf/29_2.pdf

10 株式会社ロスゼロ「「バレンタインのチョコロスを救おう」ロスゼロ、余剰チョコレートのシェアリングおよびアップサイクルチョコ特集を開始」2023/02/15 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000059829.html

11 株式会社ロスゼロ「バレンタインのチョコロスを救おう!白い「シェアりゆう」が新登場!」2023/03/13 https://losszero.jp/blogs/column/news_747

12 TABLE SOURCE「クリスマスケーキ120個以上の食品ロス削減に成功。フードシェアリングサービス「TABETE」」2022/01/25 https://www.table-source.jp/news/cake-tabete/

4――消費活動を肯定するのか否定するのか

以前から当日にパーティーをすることが難しい場合や、パーティーをコミュニティごとに何度も行うという需要があることから、クリスマスケーキはクリスマス当日の少し前から販売することが定着している。恵方巻についても、筆者が確認した範囲では節分の前日である2月1日の昼頃には店頭に並んでいた。事前にやることは憚(はばか)られないのに、1分でもイベント当日を過ぎた場合、そのイベントそのものの価値が無くなってしまう。先は良くても後はだめなのだ。イベントに伴う食品も同様で、巻物もチョコもケーキもそのものは食品というモノに過ぎないのに、頭にイベント名がついたとたんに、モノ消費として味を楽しむという効用ではなく、イベントの楽しさを演出する「モノ消費に見えるコト消費・トキ消費」の性質を帯びてしまう。

それが食べることを目的としているのか、はたまたイベントだから買いたいのかという、そのモノに対する価値の評価の線引きは消費者自身が行っているし、元を正せばマーケットが創造したモノでもある。筆者自身「消費は楽しいモノである」という信念の下、消費の研究をおこなっているため、マーケットが創造する人工的な暦を肯定する立場をとっている。じっくり季節を感じる余裕がない現代消費社会。季節に対する体感も暦通りでなくなっているからこそ、マーケットがカレンダー通りに提供してくれる季節限定商品から四季を感じとってもいいのではないかと思うし、なにより、そのような商品があるからこそ、モノを選ぶ楽しみやそのイベントを心待ちにできるなど、日々の消費を楽しむエッセンスになると思う。

一方で季節感を“物を買わせること”で感じさせるという事そのものが消費者の能動性を欠いた消費意識に訴求しており、商業主義的だが、その結果、人々の選ぶ喜びというニーズに応えようとすればするほど、選択肢が増え、それに伴い用意される商品量も増え、結果選ばれないモノ(消費されないモノ)も生まれてしまう。我々が消費を楽しめば楽しむほど経済、環境、社会に対して負の影響が生まれてしまうジレンマでもある。

消費による快楽の追求も諦めたくないし、消費社会が生み出す負の側面にも配慮していきたい。そのような大量消費社会の肯定と無駄な消費活動を否定するという、相反する2つの側面が社会に存在するなかでは、「バレンタインデーはチョコが無駄になるからやめましょう」と、その消費をやめさせようとする流れではなく、「そのような消費を伴う季節のイベントはいい面ばかりではないから、いい面ではない側面にも興味を持って、そのイベントがより持続可能性なモノになるようにしましょう」と働きかけるクラダシを始めとしたフードロス削減のために生まれる市場に我々はより興味を持っていくべきだと思う。

それが食べることを目的としているのか、はたまたイベントだから買いたいのかという、そのモノに対する価値の評価の線引きは消費者自身が行っているし、元を正せばマーケットが創造したモノでもある。筆者自身「消費は楽しいモノである」という信念の下、消費の研究をおこなっているため、マーケットが創造する人工的な暦を肯定する立場をとっている。じっくり季節を感じる余裕がない現代消費社会。季節に対する体感も暦通りでなくなっているからこそ、マーケットがカレンダー通りに提供してくれる季節限定商品から四季を感じとってもいいのではないかと思うし、なにより、そのような商品があるからこそ、モノを選ぶ楽しみやそのイベントを心待ちにできるなど、日々の消費を楽しむエッセンスになると思う。

一方で季節感を“物を買わせること”で感じさせるという事そのものが消費者の能動性を欠いた消費意識に訴求しており、商業主義的だが、その結果、人々の選ぶ喜びというニーズに応えようとすればするほど、選択肢が増え、それに伴い用意される商品量も増え、結果選ばれないモノ(消費されないモノ)も生まれてしまう。我々が消費を楽しめば楽しむほど経済、環境、社会に対して負の影響が生まれてしまうジレンマでもある。

消費による快楽の追求も諦めたくないし、消費社会が生み出す負の側面にも配慮していきたい。そのような大量消費社会の肯定と無駄な消費活動を否定するという、相反する2つの側面が社会に存在するなかでは、「バレンタインデーはチョコが無駄になるからやめましょう」と、その消費をやめさせようとする流れではなく、「そのような消費を伴う季節のイベントはいい面ばかりではないから、いい面ではない側面にも興味を持って、そのイベントがより持続可能性なモノになるようにしましょう」と働きかけるクラダシを始めとしたフードロス削減のために生まれる市場に我々はより興味を持っていくべきだと思う。

5――チョコはチョコ、ケーキはケーキ

我々は日常でもチョコレートやケーキを“普通”に食べる。その一方で、イベント当日ということに高い限定性を見出せてしまえるからこそ、季節商品に特別な需要が生まれる。言い換えれば、その時々の需要の源泉が、モノ消費(食べる事)なのか、それともトキ消費・コト消費(イベントだから)なのかということを消費者自身が一番わかっているからこそ、日常で食べているチョコやケーキをイベントが絡むだけで“意図的に”特別なものとして昇華できてしまえるのだ。それ故に、そのモノ自体を「特別なモノである」と見ることも、イベント需要が無くなった売れ残ったもの=「トキ消費としての需要を満たさなかったモノ」としてみることも、消費者の主観が生み出す結果なのだ。

チョコもケーキもこの日にしか食べることができない、というわけではないのだから、客観的にみれば、「フードロス削減のために生まれる市場」で販売されるモノを、日常で消費している「只のモノ=商品」として評価するほうが、品質的に全然問題がなくて、定価よりも価格が低い合理的な購買の選択肢となるはずである。実際にそのような合理的な思考ができる消費者が多いからこそ、昨年のValentine Shop 0215の最終日では、営業終了時間を待たずして完売、閉店するほどの反響だったのではないだろうか13。

13 誰かにあげる訳でもないし、自分で食べる分には安いに越したことはないのだ。

チョコもケーキもこの日にしか食べることができない、というわけではないのだから、客観的にみれば、「フードロス削減のために生まれる市場」で販売されるモノを、日常で消費している「只のモノ=商品」として評価するほうが、品質的に全然問題がなくて、定価よりも価格が低い合理的な購買の選択肢となるはずである。実際にそのような合理的な思考ができる消費者が多いからこそ、昨年のValentine Shop 0215の最終日では、営業終了時間を待たずして完売、閉店するほどの反響だったのではないだろうか13。

13 誰かにあげる訳でもないし、自分で食べる分には安いに越したことはないのだ。

6――今後も豊かさを求めていくために

食べることができるのに、パッケージがイベント限定だからという理由で敬遠するのではなく、合理的に購入できるモノとして積極的にそのような商品を消費する事は、フードロス削減という社会全体の課題に対して誰でもできることだと思う14,15。もちろんその大きな原因はメーカーや販売者による過剰供給ではあるのだが、その過剰供給は我々消費者が大量生産大量消費による豊かさを求めているからともいえる16。だから筆者は、残飯を減らすといった家庭内でできることだけではなく、マーケットにおけるフードロスにおいても消費者が問題意識を持つべき事柄だと思う。冒頭で紹介した「フードロス削減のために生まれる市場」は、私自身フードロスという問題意識を持つきっかけになったが、同様にみなさんにも関心をもってほしいなぁと、Valentine Shop 0215でチョコレートを選びながら思った17。

14 もちろんそれだけ作った企業や発注した店舗が悪い訳であり、売れ残りコーナーで売れ残っている季節商品を買ってあげなきゃと消費者に思わせる事自体、企業側のフードロスに対する責任が消費者に依拠していると言っても過言ではない。

15 売れなくて廃棄されてしまうモノに関して、「廃棄を生まないために消費者が頑張って消費しろ」というのは、むちゃくちゃな消費者責任論になってしまうし、これだけ売れたのだから翌年はもっと製造しよう、とフードロス問題解決そのものに寄与しないだろう。

16 製造者が悪い、消費者が悪いといった責任論は置いておいて、製造者も消費者も同じ人間で地球に住んでいるのだから、人として地球に負の影響を与えるのは良くないよね、という事言いたい。

17 理想論のように聞こえるかもしれないが、何もフードロスだけを意識して買い物しろという話ではなく、必要なモノがフードロス削減のために販売されていたらそちらを選ぶ方が環境にもお財布にも優しいですよね、という話に過ぎない。クリスマスにケーキを食べたとしても26日だって食べてもいい訳なんだから、仕事帰りになんでもいいからケーキが食べたくなったら、まだ食べれる値下げされたクリスマスケーキを選んでもいいんじゃないかな、という只それだけの話です。実際に経済的合理性からそのような行動をとる人は多数おり、そのような行動は結果的にフードロス削減に寄与しているので、無意識に貢献しているフードロス削減という課題に対して意識してみましょうという提案のレベル感で書いています。

14 もちろんそれだけ作った企業や発注した店舗が悪い訳であり、売れ残りコーナーで売れ残っている季節商品を買ってあげなきゃと消費者に思わせる事自体、企業側のフードロスに対する責任が消費者に依拠していると言っても過言ではない。

15 売れなくて廃棄されてしまうモノに関して、「廃棄を生まないために消費者が頑張って消費しろ」というのは、むちゃくちゃな消費者責任論になってしまうし、これだけ売れたのだから翌年はもっと製造しよう、とフードロス問題解決そのものに寄与しないだろう。

16 製造者が悪い、消費者が悪いといった責任論は置いておいて、製造者も消費者も同じ人間で地球に住んでいるのだから、人として地球に負の影響を与えるのは良くないよね、という事言いたい。

17 理想論のように聞こえるかもしれないが、何もフードロスだけを意識して買い物しろという話ではなく、必要なモノがフードロス削減のために販売されていたらそちらを選ぶ方が環境にもお財布にも優しいですよね、という話に過ぎない。クリスマスにケーキを食べたとしても26日だって食べてもいい訳なんだから、仕事帰りになんでもいいからケーキが食べたくなったら、まだ食べれる値下げされたクリスマスケーキを選んでもいいんじゃないかな、という只それだけの話です。実際に経済的合理性からそのような行動をとる人は多数おり、そのような行動は結果的にフードロス削減に寄与しているので、無意識に貢献しているフードロス削減という課題に対して意識してみましょうという提案のレベル感で書いています。

(2025年02月21日「研究員の眼」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2月15日×チョコレート-消費の交差点(8)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2月15日×チョコレート-消費の交差点(8)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!