- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 2024年度トリプル改定を読み解く(下)-医師の働き方改革、感染症対策など、その他の論点を考える

2024年度トリプル改定を読み解く(下)-医師の働き方改革、感染症対策など、その他の論点を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――提供体制改革に関する改定(3)~医療DX~

第3に、医療DXの関係として、いわゆる「マイナンバー保険証」(いわゆるマイナ保険証)の推進に関する改定が挙げられる。政府はマイナンバーカードと健康保険証を一体化させることで、患者の保険資格を簡単に確認できる「オンライン資格確認」を医療DXの柱として重視している。2024年12月以降には新たな健康保険証の発行が停止され、健康保険証とマイナンバーカードの一元化が図られる予定だ。この方針について、全体として日医も反対しておらず、2024年2月には都道府県医師会や郡市区医師会に対して、マイナ保険証の利用促進を周知する依頼文が示されている。

ここで、注目されるのはマイナ保険証に関する診療報酬の変転ぶりである。少しだけ過去の経過を整理すると、2022年度診療報酬改定ではテコ入れ策として、「電子的保健医療情報活用加算」が創設され、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報などを取得した上で診療した場合、初診は7点、再診と外来診療は4点の加算を取得できるようになった。

しかし、診療報酬で加算を設けた場合、費用の一定額は患者負担として必ず跳ね返る。このため、電子的保健医療情報活用加算はわずか半年で廃止され、2022年10月から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に改組された。具体的には、施設基準を満たす医療機関で初診が提供された場合の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」として4点、その医療機関でオンライン資格確認を通じて診療情報が取得された場合に2点を取得できる加算として、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」という仕組みに変わった。

これが2024年度改定を経て、「医療情報取得加算」という名前に変わるとともに、加算の点数も初診と再診料で細分化された。つまり、施設基準を満たす医療機関で初診が提供された場合には「医療情報取得加算1」として3点、オンライン資格確認で情報を取得した場合は「医療情報取得加算2」として1点、再診の場合は「医療情報取得加算3」として2点、オンライン資格確認で情報を得た際には「医療情報取得加算4」として1点という仕組みになった。

さらに、オンライン資格確認で取得した情報を活用できる体制を整備する医療機関に対する「医療DX推進体制整備加算」(8点)、「在宅医療DX情報活用加算(10点)」なども創設され、2024年6月からスタートした。

この加算ではオンライン資格確認が可能な機器を備えることが求められるほか、調剤に使われている書類を電子化した「電子処方箋」、健診情報などをやり取りできる「電子カルテ情報共有サービス」の利用なども要件となっている。いずれも医療DXを実現するため、マイナ保険証の次の一手として期待されているツールである。

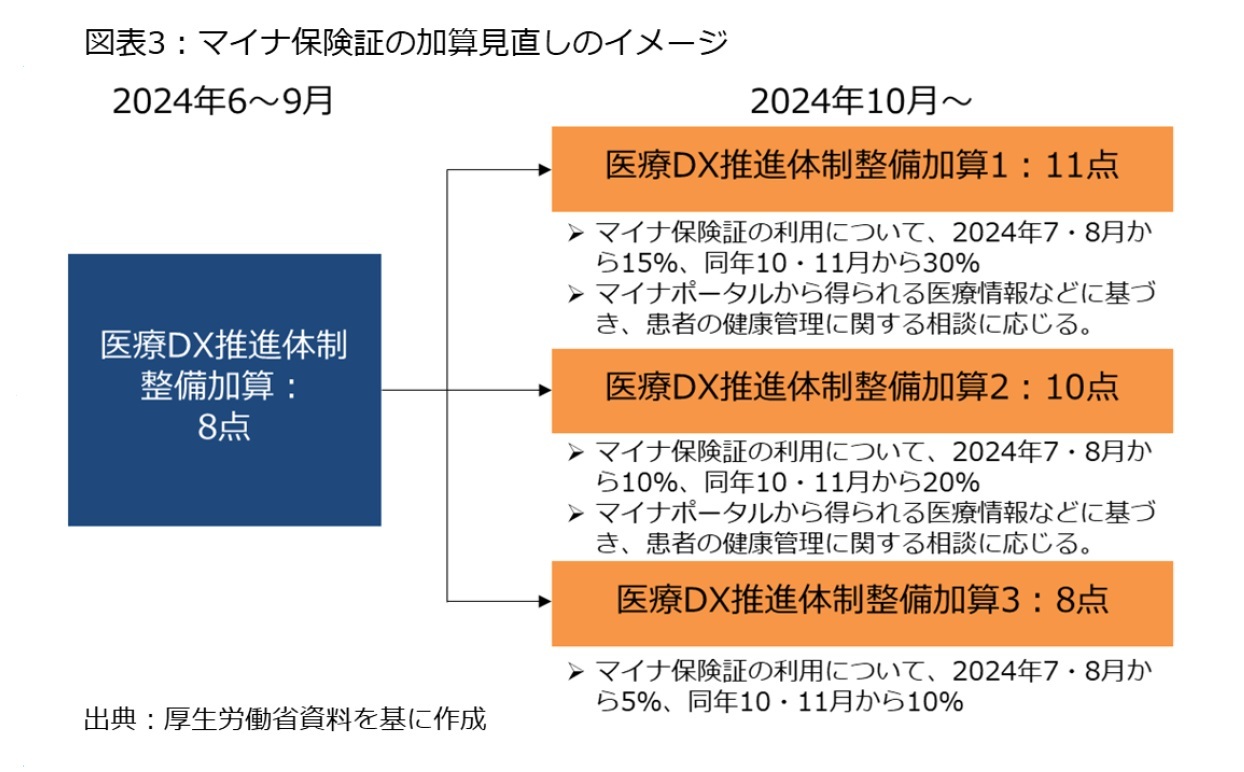

その後、2024年7月の中医協で改めて加算の取り扱いが議論され、医療DX推進体制整備加算の再編が決まった。具体的には、これまで初診時で医科は一律8点だったが、2024年10月以降の報酬体系では図表3の通り、マイナ保険証の利用実績に応じて、11点、10点、8点の3種類に細分化された。つまり、医療DX推進体制整備加算は半年も経たないうちに改組されたことになる。

結局、点数の引き下げで決着し、それまで細分化されていた加算が2024年12月から「医療情報取得加算」に一本化され、初診時も再診時も1点となった。医療情報取得加算についても、医療DX推進体制整備加算と同様、僅か半年程度で新たな体系に移行することになる。

これほど短期間でマイナ保険証の仕組みが変転を繰り返している背景として、厚生労働省が医療DXの切り札としてマイナ保険証に大きな期待を寄せている点に加えて、想定よりも現場に浸透していないことに対する危機感の表れと考えることもできる。

14 2024年7月3日、中医協議事録における健保連理事の松本氏の発言。

15 同上における日医常任理事の長島氏の発言。

このほか、医師がパソコン上などで患者を診察するオンライン診療に関する報酬でも見直しが入った。ここで、簡単にオンライン診療に関わる経過16を振り返ると、2018年度診療報酬改定で初めて本格的に保険診療の対象になったが、その時には初診を対面で診察した患者に限定する「初診対面原則」が採用されていた。

しかし、オンライン診療が新型コロナ対策として関心を集めると、初診対面原則の見直し論議が政治主導で浮上。2020年4月からコロナ対応に限って同原則が特例的に撤廃されたほか、2022年度改定で通常の診療でも廃止された(いわゆる特例の恒久化)。

さらにオンライン診療を受けられる場所についても、規制改革の文脈で拡大策が論点になり、累次の見直しを経て、患者が長時間に渡って滞在するデイサービス事業所とか、公民館など自治体が認定した施設なども対象に加えられた。

2024年度改定では、僻地医療での医療アクセスを確保するため、患者が看護師などと同席しているオンライン診療に関して、外来診療科と再診料に上乗せする「看護師等遠隔診療補助加算」(50点)が新設された。これは一般的にD to P with N(Doctor to Patient with Nurse)と呼ばれる手法であり、医療資源の不足に悩む地域にとっては、医療アクセスを確保する上で重要なツールになる可能性がある。

16 初診対面原則の見直し論議を含めたオンライン診療の経緯に関しては、2021年12月28日拙稿「オンライン診療の特例恒久化に向けた動向と論点」を参照。コロナ禍での議論については、2020年6月5日拙稿「オンライン診療を巡る議論を問い直す」を参照。

6――提供体制改革に関する改定(4)~医療と障害の連携~

このうち、医療と障害の連携では、医療的ケア児の支援が焦点となった。ここで言う医療的ケア児とは、NICU(新生児特定集中治療室)などに長期入院した後、引き続き人工呼吸器などを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童を指す。こども家庭庁の試算によると、その数は全国で約2万人に及び、支援に関する国や自治体の責務などを定めた「医療的ケア児支援法」が2021年6月に成立した。現在は国・自治体による情報提供の強化とか、受け入れ環境や施設の整備、多職種・多機関連携の促進などが図られており、2021年度障害福祉サービス報酬改定でも、医療的ケア児に対する報酬が新たに設定された。2022年度診療報酬改定でも、医療的ケア児が学校に安心して通えるようにするため、医師が診療情報を保育所や児童相談所などに提供した場合、「診療情報提供料I」という加算を受けられるようになった17。

しかし、受け入れ態勢が不十分な点などが課題として指摘されている。さらに、高齢者の在宅医療と比べると、関係する機関・職種が医療、児童福祉、障害福祉、教育などにまたがる上、子どもの成長とともに関係する支援機関や職種が変容する難しさもある。近年は18歳以上に成長した医療的ケア児を「医療的ケア者」、あるいは医療的ケア児と総称して「医療的ケア児(者)」と表記されることが多い。

こうした状況の下、トリプル改定では医療と障害の連携を含めて、医療的ケア児(者)の支援に関して、テコ入れ策が講じられた。具体的には、比較的重度な医療的ケア児が入院する際、在宅生活からの連続性を確保するため、医師や看護師が事前に自宅を訪ね、患者の状態や人工呼吸器の設定などケア状態を把握したケースを評価する加算として、「医療的ケア児(者)入院前支援加算」(1,000点)が診療報酬で創設された。

さらに、医療的ケア児の成人期移行を意識した体制整備として、障害福祉サービスの報酬が見直された。例えば、障害支援施設で入浴や食事などを提供する生活介護では新設項目として、▽医療的ケアが必要な人への入浴支援を実施した場合の加算として、「入浴支援加算」(1日当たり80単位、1単位は原則10円、以下は同じ)、▽認定を受けた従事者が痰の吸引を実施した場合の「喀痰吸引等実施加算」(1日当たり30単位)、▽医療的ケアを要する人の通院を支援した障害者支援施設を対象とした「通院支援加算」(1日当たり17単位)、▽医療的短期入所サービス事業所が利用前から利用者の自宅などを事前に訪問してケアの方法などを確認した場合に受け取れる「医療型短期入所受入前支援加算」(1日当たり1,000単位)――などが盛り込まれた。

このほか、医療と障害の連携では、入退院に関する施設間連携を促す「入退院支援加算」の対象である「退院困難な要因を有している患者」に、「特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者」などが追加された。医療機関と本人、家族、障害福祉サービス事業所による入院前の事前調整を円滑に進める観点に立ち、こうした調整に関わる加算として、「入院事前調整加算(200点)」も新設された。入院患者を受け入れる有床診療所向けの「介護連携加算」でも「介護障害連携加算」に改称されるとともに、算定要件の対象者に「重度の肢体不自由児(者)」が加わった。

身近な病気やケガに対応する「かかりつけ医機能」を評価する「地域包括診療科」「地域包括診療加算」でも医療と障害の連携が意識された。いずれも元々、高血圧や糖尿病など慢性疾患の高齢患者に対する継続的かつ全人的な医療を評価するため、2014年度に創設された制度であり、(中)で見た通り、2024年度改定では、医療と介護の連携を強化する観点に立ち、介護保険のサービス調整などを担うケアマネジャー(介護支援専門員)からの相談に対応する旨が算定要件と施設基準に明記された。

これと平仄を合わせるような形で、地域包括診療科と地域包括診療加算の要件として、障害福祉の支援計画を作る相談支援専門員との連携も加えられた。要するに、障害者の日常を支える外来医療の分野でも、医療機関と障害福祉事業所の連携が意識されたわけだ、以上を踏まえると、様々な場面で医療と障害の連携が意識された様子を読み取れる。

17 医療的ケア児に関する2022年度診療報酬改定については、2022年5月16日「2022年度診療報酬改定を読み解く(上)」を参照。

(2024年09月11日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2024年度トリプル改定を読み解く(上)-物価上昇で賃上げ対応が論点に、訪問介護は不可解な引き下げ

- 2024年度トリプル改定を読み解く(中)-重視された医療・介護連携と急性期見直し、政策誘導の傾向鮮明に

- 介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要

- 施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか-曖昧さが残る宿日直や自己研鑽、地域医療の確保でトレードオフが発生?今後の行方を展望する

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

- 2020年度診療報酬改定を読み解く-医師の働き方改革や医療提供体制改革、オンライン診療を中心に

- 2022年度診療報酬改定を読み解く(下)-医療機能分化、急性期の重点化など提供体制改革を中心に

- 2021年度介護報酬改定を読み解く-難しい人材不足への対応、科学化や予防重視の利害得失を考える

- コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年度トリプル改定を読み解く(下)-医師の働き方改革、感染症対策など、その他の論点を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年度トリプル改定を読み解く(下)-医師の働き方改革、感染症対策など、その他の論点を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!