- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 居宅介護支援費の有料化は是か非か-介護サービスの仲介だけではない点、利用控えの危険性に配慮を

居宅介護支援費の有料化は是か非か-介護サービスの仲介だけではない点、利用控えの危険性に配慮を

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~居宅介護支援費は有料化すべきか~

しかし、ケアマネジメントは単なる介護保険サービスの仲介だけではない点にも留意する必要がある。具体的には、ケアマネジメントは本来、相談業務や利用者の状態を評価するアセスメントに加えて、「インフォーマルケア」と呼ばれる制度以外の地域資源の活用など、介護保険サービスの枠内にとどまらない点で、他の介護保険サービスにはない特殊性を有している。特にインフォーマルケアの活用は近年、現場レベルだけでなく、近年の制度改正でも重視されている。

こうした中で、有料化した場合のデメリットとして、ケアマネジメントの幅広い性格が軽視されるようになり、結果的にケアマネジメントが介護保険制度に閉じ込められてしまう危険性が懸念される。さらに、有料化に伴って低所得者や重度な人の利用控えなども予想され、少なくとも現時点での有料化はメリットよりもデメリットの方が大きいと考えている。

本稿は居宅介護支援費の有料化を巡る議論を総括することで、有料化の「利害得失」を考察することにしたい。

2――ケアマネジメントとは何か

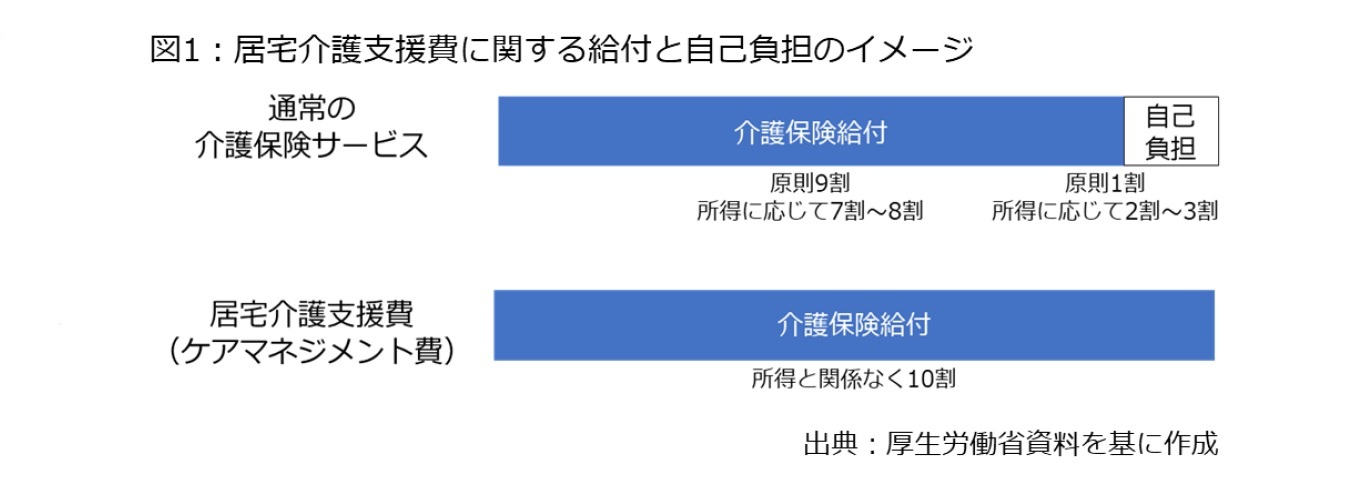

このように特例的な取り扱いとなっている理由について、介護保険制度の創設に関わった厚生省(現厚生労働省)の元幹部による書籍では「従来の医療保険にはない事務的サービスの給付であり、利用者に費用負担の対価であるという認識を持ってもらうには時間を要するのではないかという配慮から、(略)利用者負担の対象外とされている」と説明されている1。

さらに、1996年4月の老人保健福祉審議会(厚相の諮問機関)報告書でも「サービスを積極的に利用できるよう、利用者負担について十分配慮する必要がある」と記述されていた。つまり、当時は現在と異なり、サービスが普及しない事態(「保険あってサービスなし」)が懸念されていたため、利用者にとってサービス利用の「敷居」を低くするため、居宅介護支援費では利用者負担を徴収しない判断が下されたと言える。

しかし、介護保険は現在、財源と人材の制約条件に直面しており、制度の持続可能性が問われている2。そこで、事態を打開する方策の一つとして、居宅介護支援費の有料化の是非が焦点となっている。今後、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会を舞台に、本格的な議論が交わされた後、年末までに一定の結論が出る見通しだ。もし有料化される場合には2023年の通常国会で法律が改正され、2024年度から施行される段取りになりそうだ。

しかし、ケアマネジメントは本来、介護保険制度にとどまらない広がりを有しており、他の介護保険サービスと異なる特殊性を有する。このため、介護保険制度に組み込まれている居宅介護支援費との違いを整理して考える必要がある。以下、そもそも論として、「ケアマネジメントとは何か」という点を考えたい。

なお、本稿ではケアマネジメントと居宅介護支援費(ケアマネジメント費)の違いを強調するため、引用などのケースを除き、介護保険制度での位置付けや有料化の説明に際しては「居宅介護支援費」と原則として表記する。逆に「ケアマネジメント」と書いている場合には介護保険制度にとどまらない意味で用いているとご留意頂きたい3。

1 堤修三(2018)『社会保険の政策原理』国際商業出版p241を参照。

2 財源と人手の制約条件に直面している介護保険制度の概況については、2021年7月6日拙稿「20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る」、2019年7月5日拙稿「介護保険制度が直面する『2つの不足』」(上下2回、リンク先は第1回)を参照。

3 なお、ケアマネジメントに関しては過去にも何度か論じている。例えば、前回の制度改正論議に関する2020年7月16日拙稿「ケアプラン有料化で質は向上するのか」を参照。介護保険制度20年を期したコラムの第4回、第5回でもケアマネジメントを取り上げた。

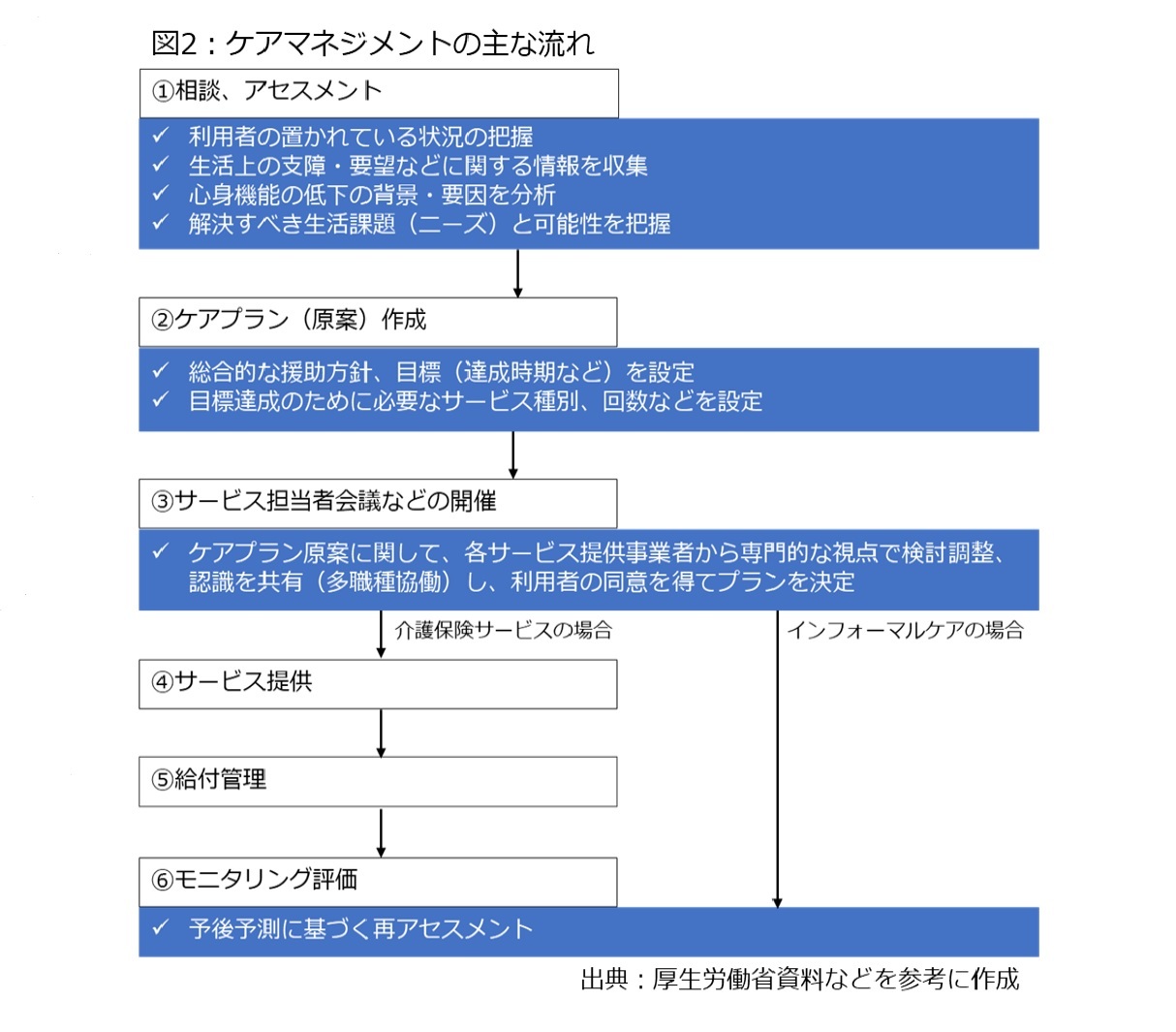

次に、「ケアマネジメントとは何か」という点から考察する。ケアマネジメントは1990年にイギリスで制度化され、日本でも介護保険制度の導入に際して「輸入」された経緯がある。その定義は「対象者の社会生活上での複数のニーズを充足させるため適切な社会資源と結びつける手続きの総体」4とされており、(1)地域生活を支援する「コミュニティ・ケア」の推進、(2)医療、心理、福祉など総合的なアプローチで利用者の地域生活を支援、(3)QOL(生活の質)の向上、(4)財源のコントロール――の4つを目標としているという5。

さらに、ケアマネジメントの解説書6を読むと、障害者福祉や児童福祉、引きこもりの人の支援、刑期を終えた人の社会復帰などに関する言及が見られ、ケアマネジメントは別に高齢者福祉に限った手法ではない。

4 白澤政和(1992)『ケースマネージメントの理論と実際』中央法規出版p11を参照。

5 白澤政和編著(2013)『改訂 ケアマネジメント』全国社会福祉協議会pp12-13を参照。

6 白澤政和編著(2019)『ケアマネジメント論』ミネルヴァ書房を参照。

実際、これは筆者の意見だけでなく、例えば2021年度介護報酬改定では、専門性の高いケアマネジメントに従事する居宅介護支援事業所に対する「特定事業所加算」の要件として、「必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるようなケアプランを作成していることを新たに求める」という要件が追加された7。

さらに、次期制度改正を話し合っている介護保険部会に提出された厚生労働省の資料8でも、住民主体の支え合いなどを支援する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」9の文脈で、インフォーマルケアの重要性が論じられている。ケアマネジメントに当たる専門職であるケアマネジャー(介護支援専門員)に対する研修でも、インフォーマルケアの活用が強調されているようだ。

こうしたインフォーマルケアを組み込む重要性については、「フォーマルな側に介護支援専門員を配置することにより、利用者に対してフォーマルセクター(筆者注:介護保険サービス)と、インフォーマルセクターとを連続させる支援を行うことが可能となる」というケアマネジメントの解説書の記述とも符合する10。

利用者目線で考えると、インフォーマルケアの重要性は一層、浮き彫りになる。利用者のQOLを維持・向上させる際の手段は介護保険サービスに限らないし、インフォーマルケアは介護保険サービスの代替物ではない。

例えば、「知り合いと一緒に会話を楽しみたい」「外出機会を作りたい」という高齢者の意向を聞く形で、デイサービスをケアプランに入れるケースが多く見られるが、知人と一緒に会話を楽しむ機会はデイサービスに限らない。むしろ、デイサービスでの集団ケアを嫌う人とか、多くの人と交わることが苦手な高齢者の場合、馴染みの人だけで集まる趣味の場の方が精神的に落ち着くかもしれない。ベンチを家の前に置くだけでも、地域の繋がりを維持できるかもしれない。

もちろん、介護保険サービスは専門職で提供される分、専門性を期待できるため、要介護度の重い人や重度な認知症の人に対するケアには介護保険サービスが欠かせない。さらに、報酬や人員基準などで裏付けを伴う分、介護保険サービスは安定しているが、インフォーマルケアは「主催者の住民が病気になった」などの理由で閉鎖、縮小されることも少なくなく、安定性を欠く面もある。

しかし、介護保険サービスだけが高齢者のQOLを高める手段ではない。このため、ケアマネジャーはケアプランを作る時、インフォーマルケアも選択肢の一つとして、意識することが期待される。

以上の記述を通じて、ケアマネジメントが本来、介護保険の枠内にとどまらない広がりを有していることがご理解頂けたであろう。

むしろ、ケアマネジメントは「個を地域で支える援助と、個を支える地域を作る援助を一体的に推進する手法」11と理解されているソーシャルワークの手法と位置付けられる必要がある。

例えば、要介護状態になって外出する意欲を失った高齢者に対し、介護保険サービスのリハビリテーションで体力の維持・向上を図る「個」への関与だけでなく、高齢者本人の生活歴や趣味などを踏まえつつ、高齢者が外出意欲を感じられるようなインフォーマルケアの場を「地域」で探し、必要に応じて場づくりに努めることも求められる。一例を挙げると、現役時代に職人として働いていた高齢者の社会参加機会を作るため、手先の器用さを生かせるように、壊れた玩具を有償ボランティアで修理できる場を地域に作るといった対応である。

つまり、個人のQOLを高める方法は介護保険サービスにとどまらないし、インフォーマルケアを組み込むことは非常に重要である。その結果、高齢者の暮らしを支えるためのケアマネジメントのターゲットも、ケアマネジメントに当たるケアマネジャーの業務も、介護保険サービスの仲介にとどまらないはずである。

7 2021年度介護報酬改定については、2021年5月14日「2021年度介護報酬改定を読み解く」を参照。

8 2022年9月12日、介護保険部会資料。

9 総合事業の仕組みは複雑怪奇だが、2015年度制度改正で創設された。要支援1~2の訪問介護、デイサービスを要支援給付から切り離した上で、介護予防事業と統合。さらに、市町村の判断で基準や報酬を変えられるようにして、住民主体の運動教室などにも介護保険財源を投入できるようにした。ただ、当初の想定よりも進展していない。総合事業の概要や論点については、介護保険制度20年を期したコラムの第13回も参照。

10 白澤政和(2018)『ケアマネジメントの本質』中央法規出版pp45-46を参照。

11 ソーシャルワークの考え方や事例に関しては、岩間伸之ほか(2019)『地域を基盤としたソーシャルワーク』中央法規出版を参照。

一方、介護保険制度ではケアマネジメントは居宅介護支援費としてサービスの一つとして位置付けられているのも事実である。この結果、一般的に「ケアマネジメント=介護保険サービスの仲介」と理解されているし、現場のケアマネジメントも「介護保険サービスの代わりに、インフォーマルケアを充てる」という発想に傾いている面は否めない。

つまり、ケアマネジメントは介護保険制度にとどまらない広がりを有しているのに、居宅介護支援費として介護保険サービスに組み込まれている結果、専ら「介護保険サービスの仲介」だけと理解されている感がある。

では、こうした状況がなぜ生まれたのか。それは制度創設時の経緯に由来しており、ここでは2つの点を指摘する12。

第1に、要介護認定とケアマネジメントを切り離す必要があった点である。上記で述べた通り、ケアマネジメントは本来、介護保険制度に枠内にとどまらない広がりを有しており、公共性が高い。このため、保険者(保険制度の運営者)である市町村が担う手もあったが、「介護保険が作られる以前の仕組みと変わらなくなる」という判断が働いた。

具体的には、介護保険制度が作られる以前は税財源を用いた措置制度の下、市町村が一方的に支援の内容を決めており、高齢者の自己決定権が担保されていなかった。そこで、介護保険制度では高齢者の自己決定(自立)を重視する形に変わったが、今度は「サービス利用を誰が調整、決定するのか」という点がポイントとなった。

つまり、市町村が高齢者の要介護度を判定した際、同時にケアの内容を決めてしまうと、従来の措置制度と変わらなくなる。そこで、要介護認定とケアマネジメントを分離させ、前者が市町村の事務、後者が居宅介護支援費として介護保険サービスの一つに位置付けられることで、「ケアマネジメン=介護サービスの仲介」と専ら見なされるようになった。

第2の理由として、実際のケアマネジメントでインフォーマルケアが配慮されにくい構造も指摘できる。本来、ケアマネジメントを担うケアマネジャーがインフォーマルケアをケアプランに組み込めば、ケアマネジメントは介護保険の枠内にとどまらない広がりを持てるようになったが、ケアマネジャーの多くがソーシャルワークとしての支援よりも、介護保険サービスの仲介を重視している傾向があることは否めない。

これには介護保険サービスの給付管理が絡む。先に触れた通り、介護保険制度では高齢者の権利性が強調された結果、複数の事業所のサービスを同時に利用することが認められるとともに、要介護認定ごとに設定されている区分支給限度基準額(以下、限度額)の枠内に入っていれば1割負担(現在、高所得者は2~3割負担)、限度額を超えれば全額自己負担とされた。このため、「利用額が限度額を超えているかどうか、誰がチェックするのか」という点が問題となった。

例えば、高齢者がデイサービスA、訪問介護B、福祉用具Cを同時に利用した場合、3つの事業所から介護報酬の請求が保険者である市町村(内実は国民健康保険連合会)に寄せられるが、当時の紙ベースの請求書だと、市町村は高齢者の利用額が限度額を超えているのか、判断できなかった。いわゆる「名寄せ」の問題である。

そこで、サービス利用の合計が限度額の枠内に入っているどうか、ケアマネジャーが点検する体制が採用され、介護保険サービスをケアプランに組み込まないと報酬を受け取れなくなった。その結果、居宅介護支援費の報酬は実質的に給付管理を評価している状態になり、ケアマネジャーがインフォーマルケアだけを組み込むケアプランを作っても、居宅介護支援費として一銭も受け取れなくなった。

こうした判断と経緯を踏まえ、ケアマネジメントは介護保険制度にとどまらない広がりを有しているのに「介護保険サービスの仲介」と見なされるようになったと言える。さらに、ケアマネジャーが「介護保険サービスの代わりにインフォーマルケアを入れる」といった形で、介護保険サービスを中心に考える傾向が作り上げられた。

つまり、ケアマネジメントが居宅介護支援費として介護保険サービスの一つとして組み込まれたことで、介護保険サービスにとどまらない広がりを有するケアマネジメントの特殊性が認識されにくくなった上、ケアマネジャーの意識も介護保険にとどまりやすくなったと言える。

こうしたマイナス面に関しては、制度創設時に必ずしも意識されていたとは言えないが、▽ケアマネジメントは公共性が強く、保険制度のサービスとして馴染みにくい、▽社会資源を含めて、介護保険サービスを超えた多様なサービスを結び付けることが求められている以上、介護保険制度の枠内に位置付けることが難しい――といった理由の下、ケアマネジメントの専門家の書籍では、本来は介護保険制度の枠内にとどまらないケアマネジメントを介護保険制度に取り込むことに強い躊躇感を持ったとの記述も見受けられる13。

さらに、近年は居宅介護支援費の有料化の是非が加わり、論点が見えにくくなっている。次に、政策文書の記述などを通じて、今年末に決着する見通しの有料化論議の内容や論点を考察する。

12 介護保険制度史研究会編(2019)『介護保険制度史』東洋経済新報社、堤修三(2010)『介護保険の意味論』中央法規出版を主に参照。

13 白澤政和(2011)『「介護保険制度」のあるべき姿』筒井書房p33、p168を参照。

(2022年09月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

- 介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ

- ケアプランの有料化で質は向上するのか-報酬体系の見直し、独立性の確保が先決

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

- 20年を迎えた介護保険の再考(5)ケアプランとは何か-「介護保険を受けるための計画」という誤解を解く

- 2021年度介護報酬改定を読み解く-難しい人材不足への対応、科学化や予防重視の利害得失を考える

- 20年を迎えた介護保険の再考(13)総合事業と「通いの場」-局所的な議論にとどめない工夫を

- 3年に一度の介護保険制度改正の議論が本格始動-ケアプラン有料化などが焦点、科学的介護、人材不足対応も

- 「小粒」に終わる?次期介護保険制度改正-ケアプラン有料化など見送り、問われる持続可能性確保

- 20年を迎えた介護保険の再考(3)限度額とは何か-保険給付の上限を定める意味合い

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【居宅介護支援費の有料化は是か非か-介護サービスの仲介だけではない点、利用控えの危険性に配慮を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

居宅介護支援費の有料化は是か非か-介護サービスの仲介だけではない点、利用控えの危険性に配慮をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!