- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える

コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか~

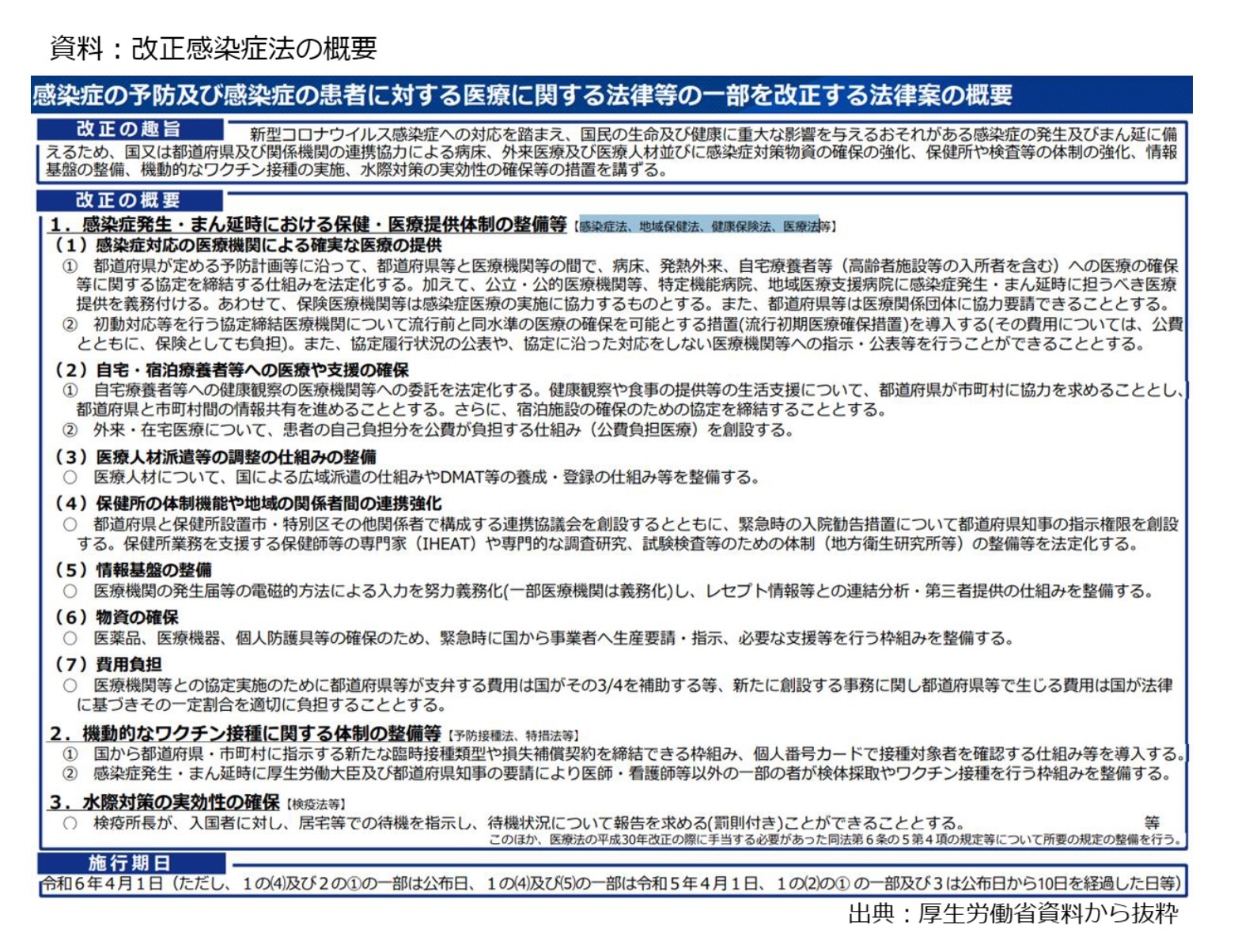

さらに、▽自治体や日本赤十字などが運営する公立・公的医療機関に対しては、感染症への対応を義務化、▽感染症が拡大した初期の段階で、医療機関が一般医療を制限した際の損失を補填する制度の創設、▽都道府県を中心に関係者が連携する協議会の法定化――なども規定された。

今後は医療機関と協定を結ぶ都道府県レベルでの対応が焦点となる。さらに、「提供体制の中心を占める民間医療機関と行政(国・都道府県)の関係」という点で見れば、今回の法改正は民間医療機関に対する行政の権限強化の一環とも受け止められる。

本稿では、改正感染症法の内容を概観するとともに、平時モードの医療提供体制改革との整合性などの論点を提示。その上で、平時と有事の双方を見通した都道府県の積極的な対応など今後の論点や方向性を考察する。

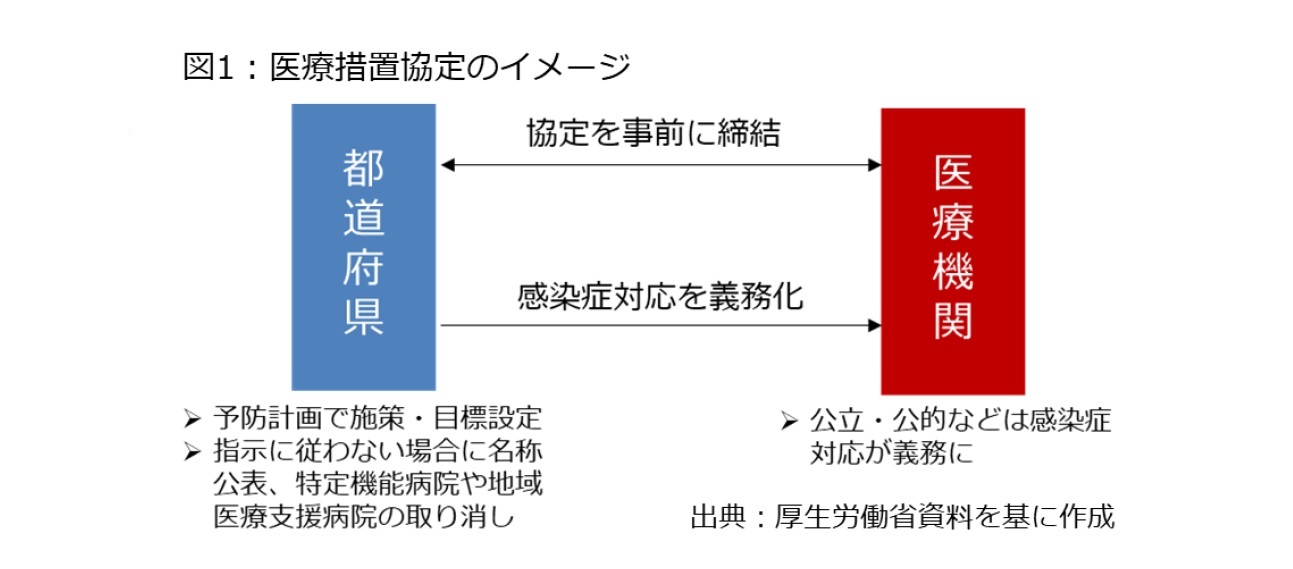

2――改正感染症法の主な内容

改正感染症法に関して、厚生労働省がウエブサイトに公開している概要は資料の通りである。内容については、「感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等」「機動的なワクチン接種に関する体制の整備等」「水際対策の実効性の確保」に分かれており、感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法、予防接種法、検疫法などの改正を含めて、広範な制度改正が盛り込まれている様子を見て取れる。

いずれも新型コロナウイルスで脆弱性が浮き彫りになった新興感染症への対策を強化するのが目的であり、一部の規定を除き、2024年4月に施行される予定。今後は国、都道府県レベルで施行に向けた準備が進むことになる。

このうち、最も重要なのは「感染症対応の医療機関による確実な医療の提供」の部分である。この方向性は2022年9月、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」に示されており、厚生労働省の審議会などで議論が続いていた。

以下、筆者の関心事である医療提供体制の部分とか、都道府県による対応を中心に、改正感染症法の内容を概観する。

まず、改正感染症法に基づく新しい制度では、都道府県が元々、感染症法に基づいて策定している「予防計画」の内容が改善される。具体的には、従来の感染防止対策に加えて、患者の移送や医療提供体制の確保に関する事項、体制整備に向けた目標などを定める方針が盛り込まれた。

さらに、新型コロナ対応では一部の医療機関に負担が集中する中、国や都道府県が医療機関に対する働き掛けが限定的だった反省に立ち、様々な制度改正が講じられた。その一つとして、全ての保険医療機関(厚生労働相の指定を受け、健康保険で診療を受けられる医療機関)に対し、国や都道府県が実施する感染症対応について、協力する責務が規定された。

その上で、感染症対策について、都道府県が民間病院を含む全ての医療機関と協議。合意が成立した場合、都道府県と医療機関が「医療措置協定」を事前に締結し、協定に沿って医療機関に対して感染症発生時の対応を義務付ける仕組みが作られた。

医療措置協定のイメージは図1の通りである。こうした制度と類似の取り組みとして、神奈川県は新型コロナ対応の一環として、「A病院は重症者対応」「B病院は一般医療」といった形で医療機関の役割を定めるとともに、医療機関と協定を結んだ。今回の制度は同県の取り組みを参考にし、全国化した面がある。

さらに、都道府県と医療機関の事前協議が不調に終わった時には、都道府県がそれぞれの医療審議会(関係団体、有識者などで構成)の意見を聴取できる規定も設けられた。

このほか、国の独立行政法人や自治体、日本赤十字などが運営する公立・公的医療機関や特定機能病院1、地域医療支援病院2については、感染症対応を義務付ける規定も盛り込まれた。

協定の実効性を担保するための仕組みも創設された。具体的には、「正当な理由」がないのに、協定に基づく対応を行わない場合、都道府県が勧告や指示を実施し、それでも対応しない医療機関の名前などを公表する。感染症対応に取り組まない特定機能病院や地域医療支援病院については、都道府県が承認を取り消せることになった。

1 特定機能病院とは、高度医療の提供などを目的とする医療機関。

2 地域医療支援病院とは、地域の診療所や中小医療機関から患者を受け入れることなどを目的とする医療機関。

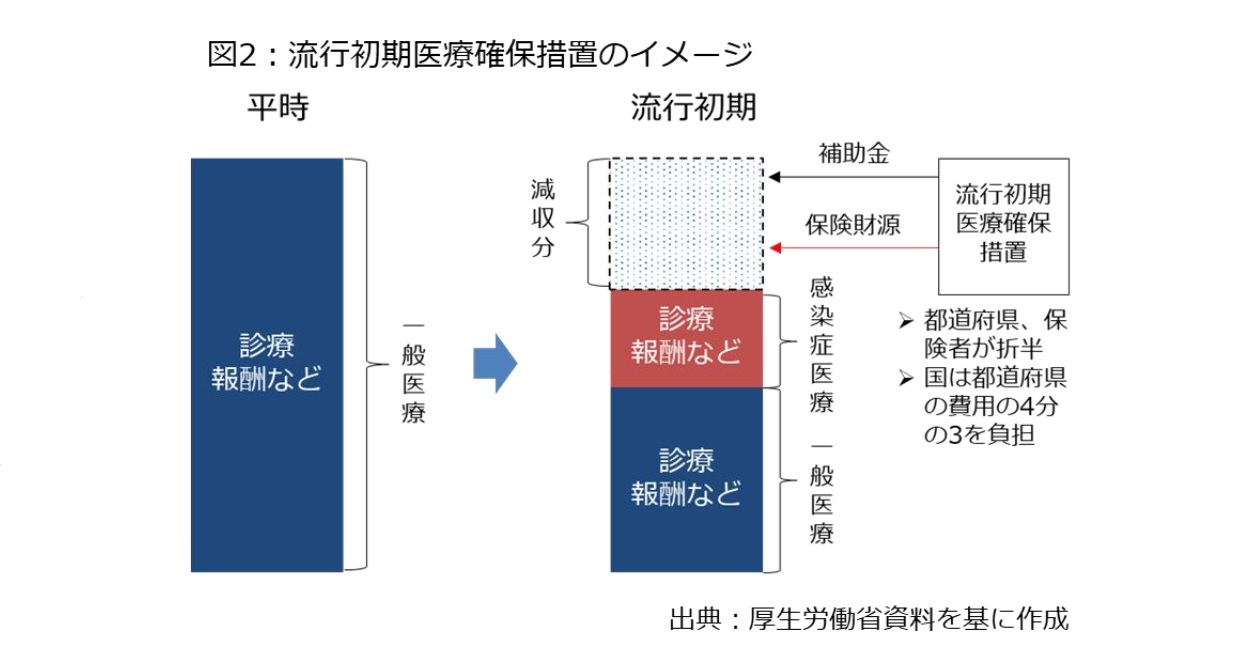

流行初期の対応策を強化するための財政支援制度として、「流行初期医療確保措置」の創設も盛り込まれた。こちらも医療措置協定と同様、新型コロナ対応への反省が込められている。

新型コロナの感染が拡大した当初、陽性者を受け入れた医療機関が施設の「ゾーニング」(陽性者と非陽性者の動線を分けること)やスタッフの確保、手術の延期などを迫られ、一般医療の制限を余儀なくされた。このため、医療機関は収入減となり、費用の持ち出しを強いられた。最終的に、医療機関の損失を補填するため、診療報酬の上乗せや国による財政支援が講じられたが、国会や審議会の議論を経る必要があるなど、意思決定には一定程度の手続きと時間を要した。

そこで、感染症の初期対応に関する医療機関の持ち出しを防ぐ措置として、財政支援制度が創設されることになった。そのイメージは図2の通りである。具体的には、初動対応を含めた協定に基づき、感染症の患者を受け入れた医療機関が一般医療の制限を余儀なくされ、感染症に対応した月の診療報酬収入が前年同月を下回った場合、差額が補助される。費用については、都道府県と保険者(保険制度の運営者)が折半し、都道府県負担に対しては、国が4分の3(全体では8分の3)を負担する根拠も法定化された。当初の見込み以上の収入が得られた場合、医療機関は補助金を事後的に返還する規定も盛り込まれた。

都道府県、保健所設置自治体、医療機関、消防機関、有識者で構成する「都道府県連携協議会」(以下、協議会)を組織することも規定された。新型コロナへの対応では、都道府県の司令塔機能が期待される一方、感染症対策の最前線を担う保健所を持つ市区(政令市、中核市、特別区など)との連携など、関係者間の情報共有が焦点になったため、協議会の設置を通じて、連携の緊密化を図る目的がある。先に触れた予防計画を決定、または変更する時にも、都道府県は協議会で事前に議論しなければならないという趣旨の条文も定められた。

さらに2021年の医療法改正を通じて、都道府県が6年周期で策定している「医療計画」に新興感染症対策を位置付ける制度改正が実施されている3ため、都道府県は予防計画と医療計画の整合性の確保を図らなければならないという条文が加えられた。

このほか、▽医療人材について、国による広域派遣の仕組みの整備、▽健康観察や食事の提供などの生活支援について、都道府県と市町村の情報共有強化、▽検疫における水際対策の強化、▽医薬品など物資の安定供給に関する国の権限強化、▽歯科医などに対し、国や都道府県がワクチン接種の注射行為を要請できる規定の創設――なども盛り込まれた。

なお、衆議院の審議では、「政府は新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、新型インフルエンザ等への位置づけの在り方について、他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」などの附則が追加された。新型コロナの類型は現在、2番目に厳格な「2類相当」に位置付けられており、感染者に対する入院勧告・指示や外出自粛要請が可能だが、インフルエンザ並みの「5類」に変更する是非が議論されている。

3 医療計画制度の改正については、2021年7月6日「コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか」を参照。

3――改正感染症法の実効性は?

では、今回の改正感染症法の実効性をどこまで期待できるだろうか。改正感染症法の国会審議では、協定を締結する医療機関のうち、病床確保を担当する医療機関の目安として、約1,500医療機関という数字が示されている4。さらに、報道では義務化対象の見通しとして、約1,700病院、約5,000診療所という数字も示されている5。これらは病院の約2割、診療所の半分程度に該当するが、協定を結ぶかどうか、任意の判断に委ねられている。このため、「実効性が乏しい」という指摘がメディアで示されている6。

しかし、そもそも民間病院の多くは200床未満の小規模であり、ゾーニングや高度な手術を実施するスペースの確保などが困難なため、新型コロナの感染者を受けられない事情があった7。このため、協定制度がスタートしても、施設・構造の制約条件が変わらない限り、積極的に対応する医療機関が大きく増えるとは考えにくい。

それでも新型コロナ禍で浮き彫りになった陽性者の受け入れとか、流行初期時の財政支援、発熱外来への対応、都道府県と保健所設置市の連携、人材の広域調整などに関して、事前に協定を結んだり、根拠を法定化したりして、感染症対応に関する予見可能性が高まる点はプラスに働くと考えられる。

さらに、これまでの対応は感染症指定医療機関に集中していた感があったが、事前に協定を結ぶことで、他の医療機関にも役割を意識してもらえるメリットがある。例えば、建て替えの際にも、動線やゾーニングを考慮に入れてもらえる可能性もある。

以上のように考えると、新型コロナに関する現状の対応が大きく改善することは想定しにくいが、将来の備えとして、予見可能性が高まる効果は一定程度、期待できると考えられる。

4 2022年10月28日、第210回国会衆議院厚生労働委員会における榎本健太郎医政局長の答弁。

5 2022年12月3日『読売新聞』。

6 2022年12月3日『日本経済新聞』、2022年10月25日『朝日新聞デジタル』配信記事など。

7 民間医療機関の制約条件に関しては、2021年10月26日拙稿「なぜ世界一の病床大国で医療が逼迫するのか」を参照。

(2022年12月27日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

- なぜ世界一の病床大国で医療が逼迫するのか-地域医療構想とコロナ対応の比較を試みる

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

- 2022年度診療報酬改定を読み解く(上)-新興感染症対応、リフィル処方箋、オンライン診療の初診緩和など

- 医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因を考える

- 医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因(中)-「財源=官」「提供=民」という状況での限界

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!