- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

一方、クリエイティブオフィスの考え方を取り入れ実践する日本企業は、一部の大企業やベンチャー企業など、未だごく一部の先進企業にとどまっている。多くの日本企業では、オフィス環境の整備の巧拙が人材の確保・定着に大きな影響を及ぼすとの危機感は、未だ欠如しているのではないだろうか。日本企業が前述のアップルやアマゾン、グーグルに学ぶべき点は、従業員の創造性や健康の促進を通じたイノベーションの創出、企業文化の醸成や経営理念の体現のためには、オフィスへの戦略投資を惜しんではいけないということだろう。

日本企業の経営者が、コロナ禍での経験から在宅勤務で多くの業務をこなせると判断し、メインオフィスの重要性を不用意に低下させてしまうと、リアルな場でのやり取りが軽視されてイノベーションが停滞するリスクが高まるのではないだろうか。経営層が、「コロナ禍で導入した在宅勤務でも仕事がちゃんと回ったので、今後も在宅勤務を中心とした働き方を継続する」と判断するなら、いささか早計に過ぎないだろうか。

コロナ禍での在宅勤務により、確かに「意外とやってみると在宅でも業務をこなせる」「在宅勤務はオフィス執務時と比べても特に支障はない」との気付きを得た従業員もいるだろう。しかし、今回の在宅勤務の実施は前述の通りBCP対策(感染リスクを常に警戒しなければならないウィズコロナ期はその延長と捉えられる)であるため、特に昨年の1回目の緊急事態宣言下では、基本的に従業員に選択の余地はなく、一見業務が回っているように見えていても、「在宅勤務の一択なのだから無理にでも業務をこなすしかなかった」「自宅に執務環境が整っておらず、オフィス執務時に比べ生産性は低下した」という従業員もいたはずだ。ニューノーマルでは、企業は従業員全員がストレスを感じずに健康で快適に働ける環境の確保を一層目指すべきだが、後者の従業員の場合、そのような環境にあるとは言い難い。

企業が在宅勤務を原則とする働き方に全面的にシフトするのであれば、それによって従業員にとって健康で快適な環境が担保できるのか、業務の生産性をオフィス執務時と比べ同等以上にできるのか、さらには従業員の自宅での作業環境の整備に対する金銭的サポートがどの程度必要なのか、などについて十分に検証し見極めることが必要だろう。その際に、アンケートやヒアリングなどを通じて従業員から幅広く丁寧に意見を収集することが欠かせない。そのためには本来、平時を取り戻すアフターコロナ期において十分な時間をかけて検証を行うべきであり、平時とは次元の異なる切迫したBCP実施期間では十分な検証を行い得ないのではないだろうか。

それでも現時点で早々と在宅勤務中心の働き方に舵を切ろうとしている企業は、これまでもコロナ前からそのような施策を講じようとしたものの普及・定着しなかったため、今回はBCP対策とは言え初めて大規模に実施できたことを契機に、経営の強い意思として一気呵成に推進し、在宅勤務を働き方改革や従業員の意識変革を促進するためのドライバーにしようとしているのではないか、と筆者は推測する。

ただ、BCP対応として初めて大規模に緊急導入した、在宅勤務主体の働き方をいきなり拙速にそのまま平時に本格導入するより、順序としては、日本企業での導入・実践が遅れている大元のCRE戦略の構築に一刻も早く着手し、その下で働き方改革やBCPの考え方をしっかりと取り入れたオフィス戦略の推進・定着を急ぐことこそが、多くの日本企業にとって先決ではないだろうか。その上で、働き方・働く場の具体的な選択肢・施策として在宅勤務をどう扱うかについて検討しても遅くはない。逆に言えば、大元のCRE戦略とその下でのオフィス戦略がないままに、在宅勤務などの具体的施策だけを先行して検討することは、働き方・働く場に関わる全体方針・全体戦略がない中で、その具体施策検討のための指針や評価軸を持たないで意思決定を行うことになりかねない。

日本では、「企業はコロナ禍を契機として、メインオフィスの役割・在り方を再定義すべきであり、従業員がコミュニケーションを交わしコラボレーションを実践する創造的な場にメインオフィスを変えるべき」といった意見が多く聞かれるが、そのような視点は、再定義するまでもなく、筆者が提唱する前述の「クリエイティブオフィスの基本モデル」に既に織り込まれており、また米国の先進的なハイテク企業では既にこれまで実践されてきたことだ。メインオフィスの在り方や普遍的な原理原則は、コロナ前から既に明確になっており、コロナ前後で再定義されたり変更されたりするようなものではない、と筆者は考える。今やるべきことは、オフィスを再定義することではなく、多くの日本企業でこれまで実践されてこなかった、創造的なオフィスづくり(クリエイティブオフィスの構築・運用)の考え方を一刻も早く取り入れ、その基盤となるCRE戦略の下で組織的に実践すべきである、ということに尽きるのではないだろうか。

筆者が原理原則の1番目に挙げた「メインオフィスの重要性」、すなわち「メインオフィスを働く場の中核に据えることの重要性」については、「テレワークなどの新しい働き方=ニューノーマルに移行するのではなく、オフィスワーク中心のコロナ前にまた戻るのか」と懐疑的・否定的に捉える向きがあるかもしれないので、この点については、ここで再度議論を整理・確認しておきたい。そもそもメインオフィスの重要性は、原理原則としてコロナ前後で何ら変わらない、ということを強調しておきたい。そして、この重要性を熟知し実践してきた米国の先進的なハイテク企業では、コロナ後に従業員の安全性が確認されれば、速やかに躊躇なくメインオフィスでの業務を全面的に再開する、すなわちコロナ前の体制に積極的な意味で「戻す」だろう、と筆者はみている。一方、多くの日本企業では、残念ながら、これまでメインオフィスをイノベーション創出や経営理念・企業文化体現の場として十分に活かし切れていなかった、と言わざるを得ない。従って、多くの日本企業の在り方としては、コロナ後にコロナ前の体制に戻るのではなく、この原理原則を実践すべく、CRE戦略をしっかりと導入した上で、それに基づく創造的なオフィス戦略を新たに構築することが急務なのである。これまでメインオフィスを十分に使いこなしてこなかった企業が、組織的なCRE戦略やオフィス戦略の構築なしに、BCP対策として導入したテレワークを中心とした働き方にコロナ後に全面移行するのであれば、筆者としては、やはりリスクを懸念せざるを得ない。

メインオフィスは、イノベーション創出の拠点であるとともに、経営理念や企業文化の象徴として求心力を持つ全社的な拠り所や従業員の帰属意識を高める場42でもあるべきだが、在宅勤務やサテライトオフィスでのテレワークでは、このような機能を代替し得ない。逆に、メインオフィスで醸成される従業員間の信頼感(=企業内ソーシャル・キャピタル)は、テレワークの円滑な運用に欠かせない。テレワークのデメリットとして、「社内のコミュニケーションがとりにくく、組織の結束・一体感を維持することが困難になる」「管理職にとって、部下の仕事ぶりを確認しづらい・評価しづらい」がよく挙げられるが、日頃からオフィスで対面でのコミュニケーションを従業員間や管理職・部下間でしっかりと重ね信頼関係を十分に構築していれば、テレワークにおいて、このようなデメリットは生じないはずだ。このように、メインオフィスはテレワークでは代替できない極めて重要な機能を装備するとともに、テレワークに対しては補完効果を持つ点も、筆者がメインオフィスの重要性を主張する重要な背景である。

前述のクリエイティブオフィスの基本モデルは、経営理念とワークスタイル変革という「魂」を吹き込んで初めて、各社仕様にカスタマイズして実際に起動させることができる、と筆者は考えている43。オフィスに経営理念を吹き込むとは、経営理念にふさわしい「オフィスのロケーションの選択」、「インフィル(内装)を含めた不動産としての設えの構築」、「オフィスの愛称の選択」などを各々実践することだ。経営理念にふさわしい各々の具体例としては、「オフィスのロケーション」では創業の地、「内装を含めた不動産としての設え」では、上下関係にこだわらないフラットな組織を志向する経営トップが島型対向レイアウトではなく、ひな壇を排したフラットなレイアウトであるユニバーサルプランを選択すること、「オフィスの愛称」では、創業の精神、今後の経営の方向性、オフィスの設計コンセプトなどを連想できるようなもの(例:街をモチーフとした設計デザインであれば、「シティ」という言葉を入れ込む)、などが挙げられる。

「仏作って魂を入れず」では、どんなにクリエイティブオフィスを標榜しても、それはただのハコになってしまう。そうではなく、経営理念とワークスタイル変革という魂を注入したオフィスこそが重要なのだ。前述のApple Parkは、アップルにとってまさにそのような場だ。

42 筆者は、「オフィスは、経営トップの戦略意図や経営理念を象徴的に示すものである」との考え方を拙稿「イノベーション促進のためのオフィス戦略」『ニッセイ基礎研REPORT』2011年8月号にて提示した。

43 筆者は、このような考え方を拙稿「クリエイティブオフィスの時代へ」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2016年3月8日にて提示した。

(1)働き方改革の本質の追求

メインオフィスの重要性とともに変えてはいけない原理原則は、従業員にその時々のニーズに応じて働く場所や働き方の選択の自由を与えることであり、働き方改革の本質そのものだ。企業が従業員の個々の事情に寄り添って、時間や場所にとらわれない多様で柔軟な働き方をサポートすることは、従業員の満足度や士気・忠誠心を高めるとともに、働きがい・快適性・幸福感を向上させ、活力・意欲・能力・創造性を存分に引き出すことにつながり得るからだ。このことは、生産性向上やイノベーションを生み出す土壌を醸成することになる。

世界最大級の総合不動産サービス会社である米ジョーンズ ラング ラサール(JLL)は、働くスペースやツールの選択の自由が与えられていることを「Empowerment(エンパワーメント)」と呼び、働く場所や働き方により多くの選択肢が与えられている従業員の方が、より高い「Engagement(エンゲージメント:会社との結びつきや愛着)」を示す、と指摘している44。

この第二の原理原則についても、海外の先進企業では既に実践されている一方、日本企業では必ずしも徹底されていないのではないだろうか。

44 JLL「ヒューマン・エクスペリエンスがもたらすワークプレイス」(2017年6月22日)より引用。

従業員の能力や創造性を最大限に引き出すためには、メインオフィスをワークプレイスの中核に据えつつも、個々の多様なニーズに最大限対応できる働きやすい環境の多様な選択肢が従業員に提供され、従業員はその時々のニーズに応じて、その中から働く環境を自由に使い分けられることが重要だ。

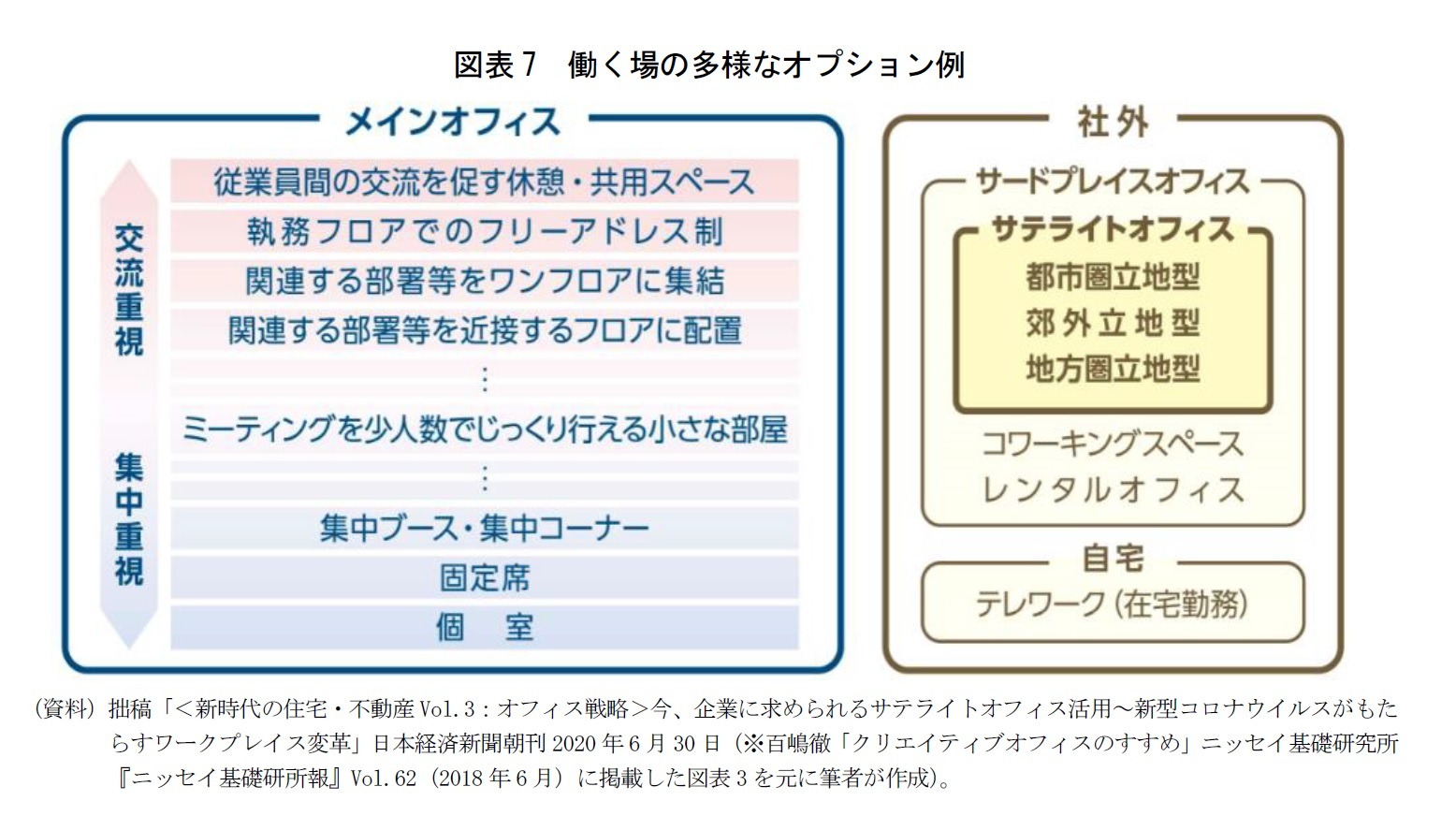

そのためにはメインオフィス内でも、従業員同士の交流を促すオープンな環境と集中できる静かな環境といった両極端にある要素を共存させるなど、多様なスペースの設置が求められる(図表7)。社内でデスクを固定しない「フリーアドレス」は、従業員同士の交流を促す施策の1つだが、この場合も、フリーアドレスの一択ではなく、1人で集中して業務に取り組めるスペースを併設するなどの工夫が必要だ。

一方、メインオフィスと在宅勤務の間には、サテライトオフィスやコワーキングスペースなどのオプションが存在しており、それらのサードプレイスオフィスの活用も選択肢として積極的に取り入れるべきだ。サテライトオフィスについては、前述の在宅勤務を補完する郊外型に加え、都市圏や地方に立地する施設の活用も一法だろう(図表7)。特にリゾート地や地方などでは、ICT活用により、休暇取得や研修受講などを兼ねて短中期的に滞在し仕事を行う「ワーケーション」という新しい働き方が、地元自治体とディベロッパー・不動産会社、ITベンダー、通信キャリア、旅行業者・宿泊業者などの民間事業者との協働の事業展開により一部地域で可能となっており、多様で創造的な働き方の選択肢として一考の価値があるだろう。そこでの働く場はワーケーションオフィス45と言い、一種のサテライトオフィスと考えられる。

和歌山県白浜町は、都市圏の企業などに対してサテライトオフィスやワーケーションの積極的な誘致をいち早く推進してきた。クラウド型CRM(顧客管理)ソフトウェアの世界最大手である米セールスフォース・ドットコムの日本法人は、東京丸の内のJPタワーにメインオフィス(東京オフィスと呼ぶ)を構えるが、白浜町が管理する白浜町第1ITビジネスオフィスに2015年サテライトオフィスを開設し、同町にいち早く進出した。これを契機にIT企業の集積が進展しており、同町ではシリコンバレーのような場所「シラコンバレー」を真剣に目指している。

直近では、三重県がワーケーションの積極的な誘致に乗り出している。同県は、伊勢神宮、熊野古道、伊勢志摩鳥羽など世界有数の魅力的な観光スポットを有しており、ワーケーションの立地としてのポテンシャルは極めて高いと思われる。

45 和歌山県の白浜町において三菱地所が2019年に開業した事例が、先駆的取組として挙げられる。

5――組織スラックを備えた経営の実践

働き方改革を推進するための働く環境の多様化と、新型コロナのようなパンデミックや災害に対応したBCP対策の強化を進めるには、企業は主として都市部に立地するメインオフィスを中核に据えつつも、拠点配置の分散化・二重化を図ることが欠かせない。日本企業はコロナ禍を契機に、短期的な収益や効率性にとらわれがちだった視点を改め、中長期のイノベーション創出やサステナビリティ(sustainability:持続可能性)確保のために短期的には効率が低下しても、経営資源をぎりぎり必要な分しか持たない「リーン(lean)型」の経営ではなく、経営資源にある程度の余裕、いわゆる「組織スラック(organizational slack)」46を備えた経営を実践しなければならない。

例えば、メインオフィスにおいては、従業員が気軽に集える休憩・共用スペースは、イノベーション創出のために確保しておくべき組織スラックであるが、リーン型の経営を徹底すれば、仕事に関係のない無駄なものとして撤去されてしまうだろう。また、様々な利用シーンに応じて多様性を取り入れたオフィス空間も、リーン型の経営者には極めて非効率な空間とみなされ、従業員の利便性を考えずに、維持管理の手間やコストが相対的に掛からない選択肢の少ない画一的な空間に変更されてしまうだろう。これまで多くの日本企業がそうであったように、効率性のみを追求したオフィス空間は、個性のない均質なものになってしまう。そうすると、目先の不動産コストは削減できても、それと引き換えに何よりも大切な社内の活気や創造性が失われ、企業内ソーシャル・キャピタルは破壊され、イノベーションが生まれない悪循環に陥ることになるだろう。

オンライン会議は、基本的に雑談はなく定刻通りに終了する傾向があるため、時間的効率性の高いリーン型の手法に分類できるだろう。一方、山極京大前総長が、「効率性を重んじないゆっくりとした時間の流れに身を任せながら他者とじっくりつき合うということを経験しなければ、信頼関係は醸成されない」(前出)と述べているように、人間同士の信頼関係、すなわちソーシャル・キャピタルは、時間的効率性が高いリーン型の環境下ではなく、むしろ目先の効率性を重視しない組織スラック型の環境下でしか形成されない。前述のクリエイティブオフィスの基本モデルにおける具体原則の1つとして挙げた「企業内ソーシャル・キャピタルを育む視点」、すなわち「カフェ、カフェテリア、キッチン、ライブラリー、エントランスなどの広間(ホール)、階段の吹き抜けスペース、開放的な内階段、エスカレーターなど、異なる部門の従業員による偶発的な出会いやインフォーマルなコミュニケーションを喚起するための休憩・共用スペースをフロアの中心にレイアウトするなど、動線に合わせて効果的に設置すること」は、まさにリアルな場での従業員間の信頼感・人的ネットワークを醸成するための組織スラック型の仕掛けなのだ。

目先の利益を優先する効率性・経済性ありきの経営、言い換えれば「短期志向(ショートターミズム:short-termism)の経営」47は、結局中長期で見れば、組織スラックを破壊してしまい経済的リターンをもたらさないと言える。ソーシャル・キャピタルや創造性を育み、結果として中長期での経済的リターンを獲得するためには、イノベーションの源となる「組織スラックに投資する」という発想が欠かせない。組織スラックは、中長期の企業価値創造につながる極めて重要な経営資源と考えるべきだ。

46 組織スラックの考え方については、拙稿「震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2011年5月13日、同「イノベーション促進のためのオフィス戦略」『ニッセイ基礎研REPORT』2011 年8 月号、同「アップルの成長神話は終焉したのか」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2013年10月24日、同「コロナ後を見据えた企業経営の在り方」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2020年8月28日、同「特別レポート:コロナ後を見据えた企業経営の在り方」日本生命保険相互会社(協力:ニッセイ基礎研究所)『 ニッセイ景況アンケート調査結果-2020年度調査』2020年12月8日を参照されたい。

47 筆者は「我が国の大企業の多くが2005年前後を境に短期志向の株主至上主義へ拙速に傾いた」と考えているが、筆者のこのような考え方については、拙稿「CSR(企業の社会的責任)再考」『ニッセイ基礎研REPORT』2009年12月号、同「最近の企業不祥事を考える」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2015年12月28日、同「社会的ミッション起点のCSR 経営のすすめ」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2019年3月25日を参照されたい。

(2021年03月30日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

- 健康に配慮するオフィス戦略-クリエイティブオフィスのすすめ-

- クリエイティブオフィスのすすめ-創造的オフィスづくりの共通点

- クリエイティブオフィスの時代へ-経営理念、ワークスタイル変革という「魂」の注入がポイント

- イノベーション促進のためのオフィス戦略

- CSRとCRE戦略-企業不動産(CRE)を社会的価値創出のプラットフォームに

- 震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)~震災が促すCSRの原点回帰~

- アップルの成長神話は終焉したのか ~ 革新的製品の発売か、高成長に対応したコスト構造の是正か~

- CSR(企業の社会的責任)再考

- 最近の企業不祥事を考える 不祥事からの再生には社会的責任の視点が不可欠

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!