- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2020~2030年度)

中期経済見通し(2020~2030年度)

経済研究部 経済研究部

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2018年10月を山として始まった景気後退は、当初は外需が大きく悪化する一方で国内需要は底堅さを維持していたが、2019年10月の消費税率引き上げによって国内需要が大きく落ち込んだ後、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2019年度末から2020年度初めにかけて、内外需ともに急速に悪化した。実質GDPは2019年10-12月期から2020年4-6月期までの3四半期で▲10.1%減少し、リーマン・ショック前後の2008年4-6月期から2009年1-3月期まで(4四半期)の▲8.6%を上回る落ち込み幅となった。

2020年4月上旬に発令された緊急事態宣言が5月下旬に解除されたことを受けて、景気はすでに底打ちしているとみられるが、今後の回復ペースは急激な落ち込みの後としては緩やかなものにとどまる可能性が高い。

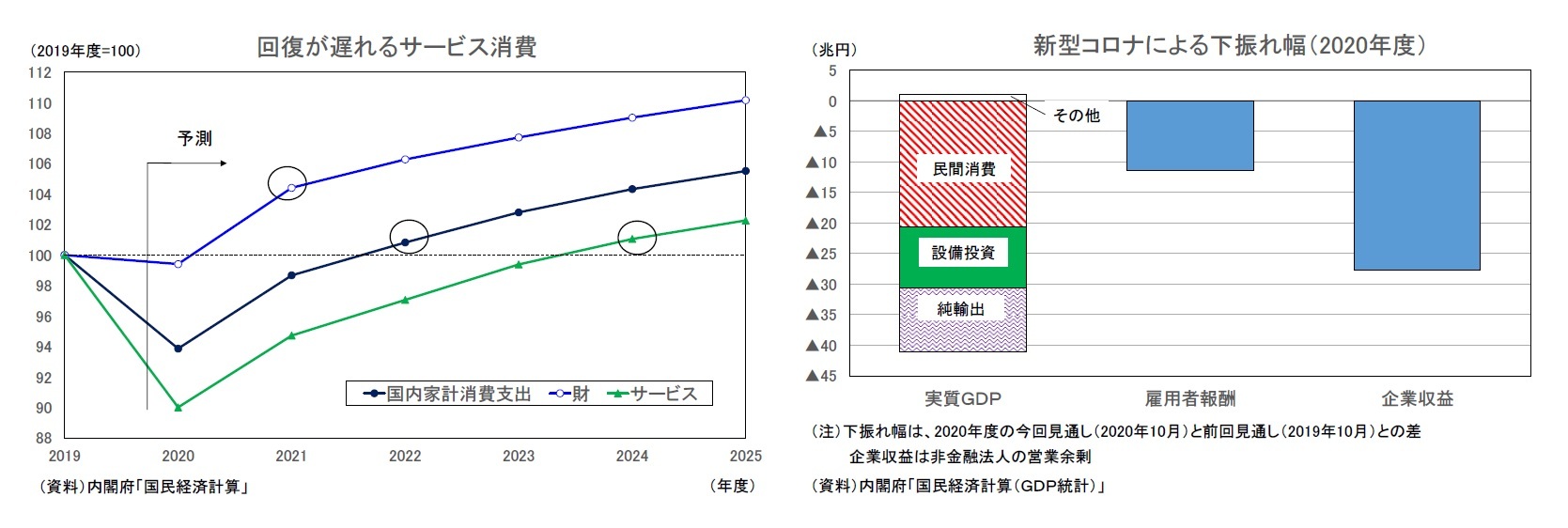

その理由としては、「新しい生活様式」の実践が恒常的に外食、宿泊、娯楽などのサービス支出の抑制要因となることが挙げられる。日本銀行が作成している実質消費活動指数を形態別に見ると、耐久財、非耐久財は緊急事態宣言の影響で4、5月には大きく落ち込んだものの、6月にはペントアップ需要の顕在化によって大きく反発し、感染症の影響が顕在化する前の2020年1月の水準を上回った。一方、外出自粛の影響を強く受けたサービスは、緊急事態宣言中の落ち込み幅が財を大きく上回ったことに加え、6月以降の戻りも小さい。8月のサービス消費の水準は1月を▲20%近く下回っている。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベントの開催制限は徐々に緩和されているものの、人々が3密(密閉空間、密集場所、密接場面)を避ける姿勢が従来よりも強くなっているため、新型コロナウイルスだけでなく、通常のインフルエンザ流行時にも対面型の消費が抑制される可能性がある。今回の見通しでは、個人消費がコロナ前の2019年度の水準を回復するのは2022年度としているが、サービス消費の水準が元に戻るのは2024年度までずれ込むことを想定している。

(インバウンド需要はほぼ消失)

訪日外国人は2012年から8年連続で増加し、2019年には3,188万人となり、訪日外国人消費額も2012年の1.1兆円から2019年には4.8兆円まで拡大したが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた入国制限により2020年4月以降、インバウンド需要はほぼ消失した状態が続いている。

ビジネス、医療、教育の関係者、留学生など中長期の在留資格を持つ外国人に新規入国を認めるなど、ここにきて入国制限を緩和する動きは徐々に進んでいるが、訪日外国人の9割近くを占める観光客の入国が認められるまでには相当の時間を要する。また、入国制限が完全に撤廃されたとしても、海外出張をリモート会議に代替する動きはコロナ収束後も継続する可能性が高く、このことは長期にわたってビジネス関係の訪日外国人数を抑制するだろう。さらに、インバウンド需要が消失した状態が長引き、宿泊業の倒産、事業規模の縮小が相次ぐことで、訪日外国人を受け入れるための客室数の水準が低下することも中長期的な需要の回復を遅らせる一因となることが見込まれる。

ビジネス、医療、教育の関係者、留学生など中長期の在留資格を持つ外国人に新規入国を認めるなど、ここにきて入国制限を緩和する動きは徐々に進んでいるが、訪日外国人の9割近くを占める観光客の入国が認められるまでには相当の時間を要する。また、入国制限が完全に撤廃されたとしても、海外出張をリモート会議に代替する動きはコロナ収束後も継続する可能性が高く、このことは長期にわたってビジネス関係の訪日外国人数を抑制するだろう。さらに、インバウンド需要が消失した状態が長引き、宿泊業の倒産、事業規模の縮小が相次ぐことで、訪日外国人を受け入れるための客室数の水準が低下することも中長期的な需要の回復を遅らせる一因となることが見込まれる。今回の見通しでは、訪日外国人が2019年実績の3,000万人台を回復するのは2027年、政府が2020年の目標としていた4,000万人に達するのは2030年とした。前回見通し(2019年10月)に比べて足もとの水準が大きく下振れていることは言うまでもないが、予測期間末(前回は2029年度、今回は2030年度)の水準も1,000万人程度下振れている。

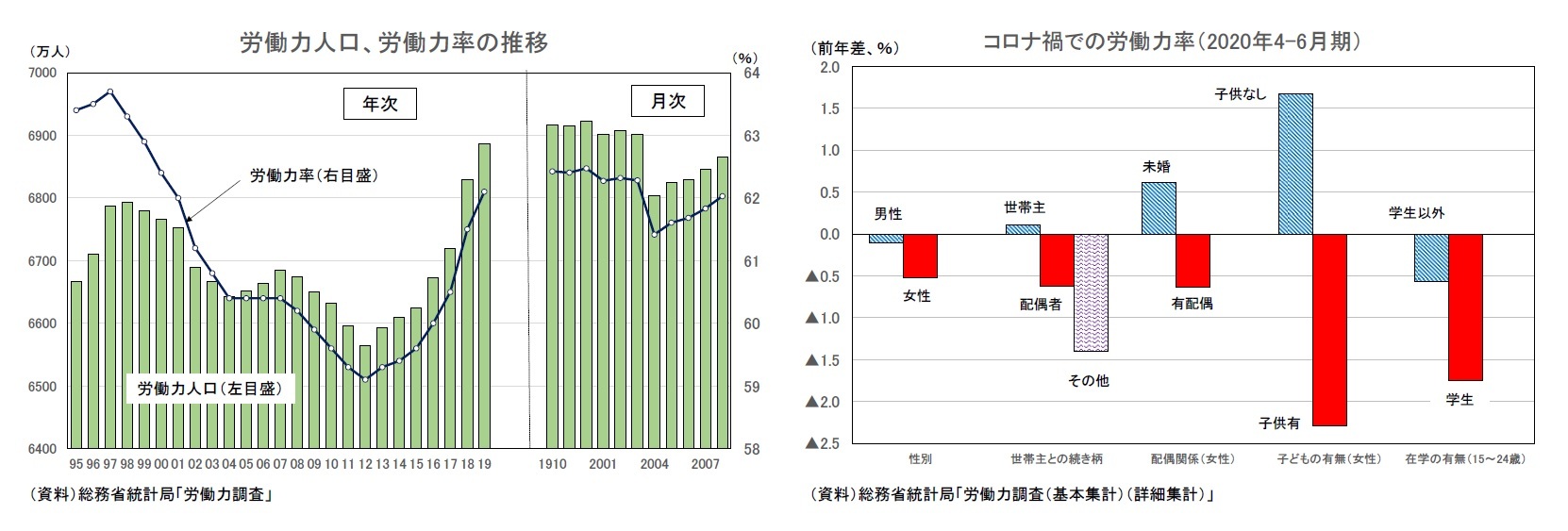

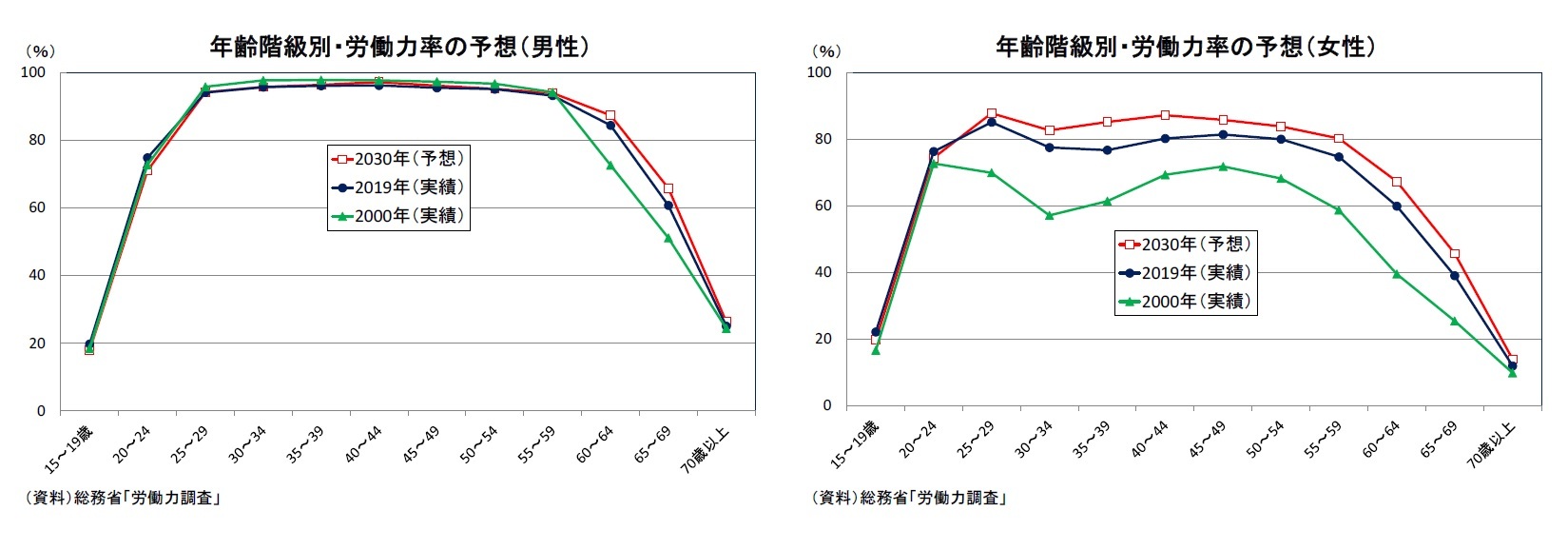

労働力人口は2013年からは7年連続で増加し、2019年には6886万人と過去最高を更新した。日本の人口は2008年をピークに減少しており、生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年以上にわたって減少を続けている。こうした中でも労働力人口が増加し続けているのは、女性、高齢者を中心に労働力率(労働力人口/15歳以上人口)が大幅に上昇してきたためだ。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令を受けて、2020年4月の労働力率は大きく低下した。これは、経済活動の停止を受けて職を失った人の多くが職探しを行わずに非労働力化したためである。しかし、労働力率は5月以降徐々に持ち直しており、8月時点ですでに2019年平均の水準をほぼ回復している。

また、2020年4-6月期の労働力率を詳細にみると、女性、世帯主以外(配偶者、世帯主の子など)の労働力率が大幅に低下する一方、男性の労働力率の低下は小幅で、世帯主の労働力率は上昇している。女性については、配偶者あり・子供有りが大幅に低下する一方、未婚・子供なしは上昇している。小中学校を中心とした臨時休校によって一時的に労働市場からの退出を余儀なくされた女性が多かったと考えられる。また、若年層(15~24歳)については、学生の労働力率が大幅に低下する一方、学生以外の労働力率の低下は小幅である。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、パート・アルバイトを一時的に休止した学生が多かったためだろう。このように、コロナ禍での労働力率の動きはその人が置かれている立場によってばらつきがみられるが、経済活動の再開に伴いこうした動きは解消に向かう公算が大きく、女性、高齢者を中心とした労働力率の上昇傾向は今後も続くことが予想される。

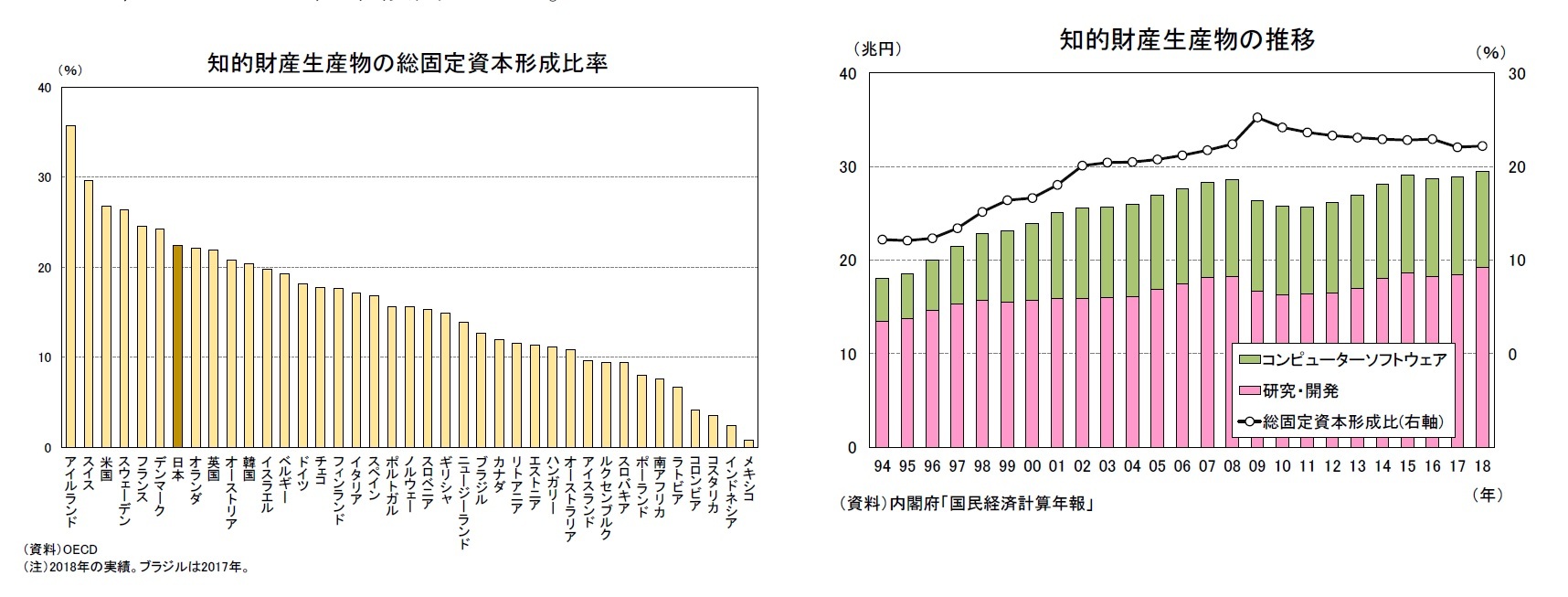

無形資産投資の規模は、国民経済計算における知的財産生産物という項目で捕捉されている。日本は、無形資産投資の総固定資本形成に占める比率が22.2%(2018年)と、国際的にみても高い水準である。しかし、1990年代半ばの10%台前半から2000年代に20%台まで大きく上昇した後は、2009年をピークに低下傾向にある。

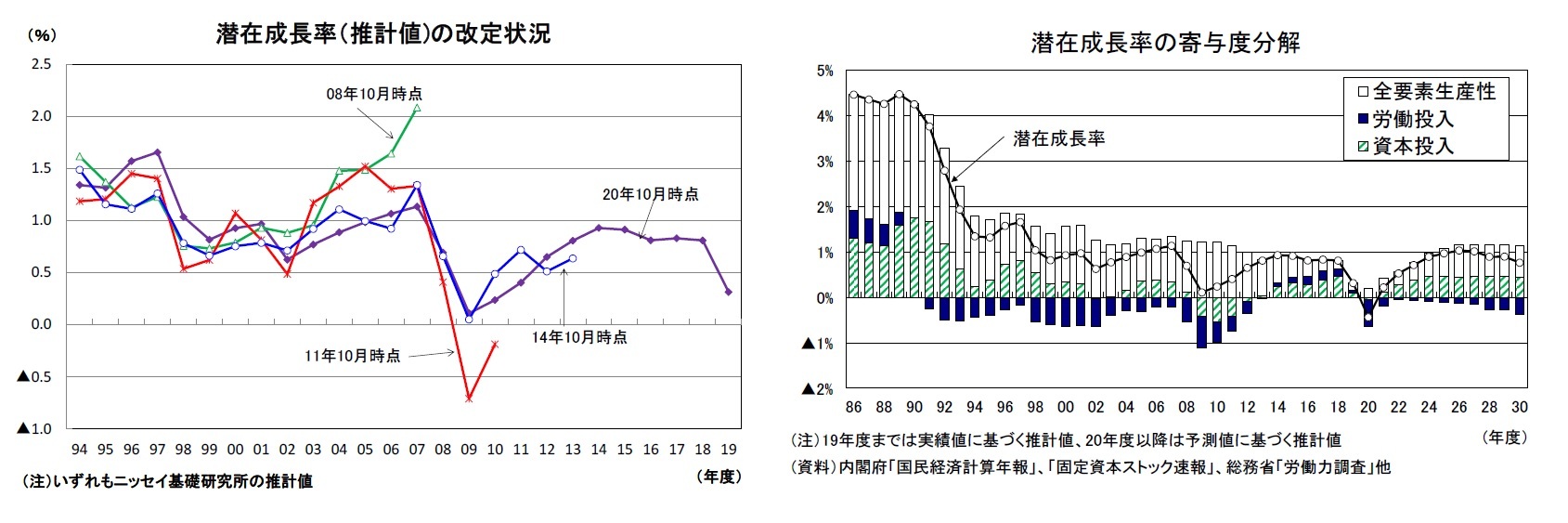

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。世界金融危機時にほぼゼロ%まで低下した後、2010年代半ばにかけて1%程度まで持ち直したが、その後は低下傾向が続き2019年度には0.3%となった。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、女性、高齢者の労働参加が進んでいることから2014年度以降は小幅なプラスとなっている。また、資本投入による寄与は世界金融危機後にいったんマイナスになった後、その後の設備投資の回復を受けてプラスを続けているが、2018年度以降の設備投資の減速を受けてプラス幅が縮小している。全要素生産性は長期的に低下傾向が続き、足もとでは0%台前半となっている。

なお、潜在成長率は概念的には景気循環に左右されないはずだが、実際には現実の成長率の影響を強く受ける。潜在成長率=潜在労働投入量の伸び率×労働分配率+潜在資本投入量の伸び率×資本分配率(=1-労働分配率)+全要素生産性上昇率で表される。このうち、全要素生産性上昇率は一般的に、現実のGDPから労働投入量、資本投入量を差し引いた残差をHPフィルターなどで平滑化して求められる。このため、現実のGDP成長率が低くなれば、全要素生産性上昇率も低くなり、それに応じて潜在成長率も低くなる。また、景気悪化時には設備投資の抑制や雇用情勢の悪化によって、資本投入量、労働投入量が減少し、このことも潜在成長率の低下要因となる。

また、潜在成長率は実績値の改定や先行きの成長率によって事後的に大きく変わりうることにも注意が必要だ。たとえば、戦後最長の景気回復期で比較的高い成長が続いた2002~2007年度の実績を反映した2008年10月時点では2007年度の潜在成長率は2%程度と推計していたが、現在は1%台前半まで下方修正されている。一方、2008、2009年度の大幅マイナス成長を反映した2011年10月時点ではマイナスとなっていた2009、2010年度の潜在成長率は直近では0%台前半まで上方修正されている。

先行きの潜在成長率は、景気回復に伴う労働市場の改善によって労働投入量の減少幅が縮小すること、設備投資の回復によって資本投入量の増加幅が拡大すること、デジタル化(AI、IoTの活用)、働き方改革の進展などにより全要素生産性の上昇率が高まることから、2020年代半ばには1%程度まで回復することが見込まれる。ただし、2020年代後半は人口減少、少子高齢化のさらなる進展によって労働投入量のマイナス幅が拡大することから、潜在成長率は若干低下し、2030年度にはゼロ%台後半となるだろう。

(実質GDPがコロナ前の水準に戻るのは2023年度)

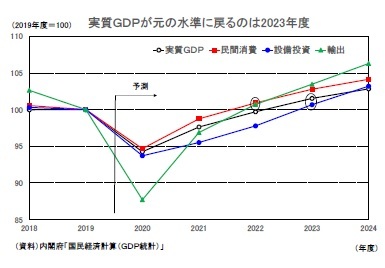

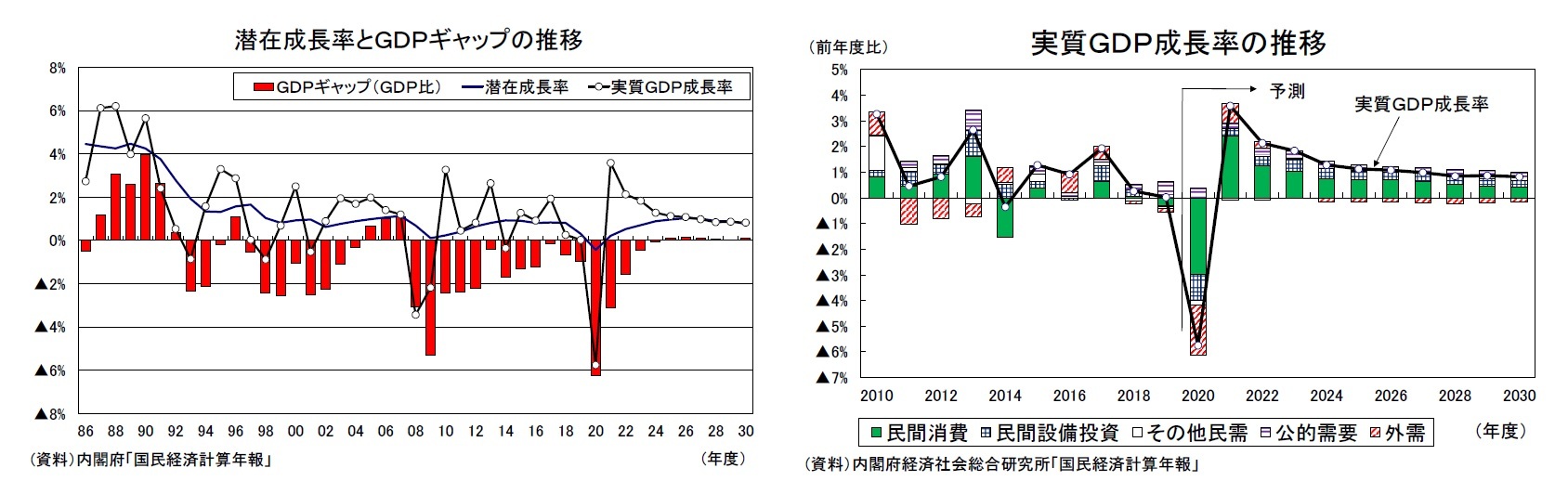

実質GDP成長率は、中長期的には潜在成長率の水準に収れんする。ただし、足もとはGDPギャップが大幅なマイナスとなっており、それが解消に向かう過程では潜在成長率を上回る高めの成長が続く公算が大きい。実質GDP成長率は2020年度に▲5.8%と過去最大のマイナス成長を記録した後、2021年度が3.6%、2022年度が2.1%、2023年度が1.8%と潜在成長率を上回る伸びが続くだろう。

実質GDPがコロナ前(2019年度)の水準を回復するのは2023年度となろう。需要項目別には、民間消費はサービス消費の回復は遅れるものの、ペントアップ需要などから財消費の戻りが早いこともあり、2022年度には元の水準を回復するが、設備投資の水準が元の水準に戻るのは2023年度までずれ込むだろう。急速に落ち込んだ企業収益の水準が元に戻るまでには時間を要すること、新型コロナによる需要の急激な落ち込みを経験したことにより、設備投資の抑制姿勢が強まる可能性が高いためである。また、輸出はインバウンド需要の低迷は長期化するものの、輸出全体の約8割(2019年度実績)を占める財輸出の回復ペースが速いことから、2022年度には2019年度の水準を上回るだろう。

実質GDPがコロナ前(2019年度)の水準を回復するのは2023年度となろう。需要項目別には、民間消費はサービス消費の回復は遅れるものの、ペントアップ需要などから財消費の戻りが早いこともあり、2022年度には元の水準を回復するが、設備投資の水準が元の水準に戻るのは2023年度までずれ込むだろう。急速に落ち込んだ企業収益の水準が元に戻るまでには時間を要すること、新型コロナによる需要の急激な落ち込みを経験したことにより、設備投資の抑制姿勢が強まる可能性が高いためである。また、輸出はインバウンド需要の低迷は長期化するものの、輸出全体の約8割(2019年度実績)を占める財輸出の回復ペースが速いことから、2022年度には2019年度の水準を上回るだろう。

当研究所が推計するGDPギャップは、世界金融危機後の2009年度にマイナス幅が▲5%台(GDP比)まで拡大した後、縮小傾向が続いてきたが、2018年度が0.3%、2019年度が0.0%と低成長が続いたことからマイナス幅が拡大し、新型コロナウイルスの影響で大幅マイナス成長が不可避となった2020年度には▲6%台のマイナスとなることが見込まれる。

2021年度以降は高めの成長が続くことによりGDPギャップのマイナス幅は縮小するが、ギャップが解消されるのは2025年度までずれ込むだろう。GDPギャップが解消される2020年代半ば以降は潜在成長率並みの成長率に収束し、2020年代半ばの1%程度から2030年度にかけてゼロ%台後半の成長率となろう。

この結果、日本の実質GDP成長率は予測期間(2021~2030年度)の平均で1.5%になると予想する。過去10年間(2011~2020年度)の平均0.2%を大きく上回るが、過去10年間の平均成長率には新型コロナウイルスの影響で大幅な落ち込みが見込まれる2020年度が含まれているのに対し、今後10年間の平均にはその反動で高めの成長となる2021~2023年度が含まれているためである。これらの影響を除いた実質的な平均成長率は、過去10年間、今後10年間ともに1%程度とみている。

(2020年10月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

関連レポート

- 中期経済見通し(2021~2031年度)

- 中期経済見通し(2019~2029年度)

- 2020・2021年度経済見通し-20年4-6月期GDP2次速報後改定

- 米国経済の見通し-景気回復への転換は早かったものの、景気回復の持続には早期の追加経済対策が不可欠

- 欧州経済見通し-第2波のなか、経済活動維持を模索する欧州

- 中国経済の見通し-20年下半期はさらに成長加速、落ち込んでいた観光・文化娯楽の再開が牽引役

- 東南アジア経済の見通し~経済再開で景気持ち直しも、防疫措置の再強化や外需低迷により回復ペースは緩やかに

- インド経済の見通し~封鎖解除が進むも、厳しい感染対策の継続で景気回復は緩やかに。20年度は二桁マイナス成長を予想。(2020年度▲10.4%、2021年度+11.8%)

- ブラジルGDP(2020年4-6月期)-前期比▲9.7%の大幅下落

- ロシアGDP(2020年4-6月期)-▲8.0%の急減速も、金融危機よりは軽微

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2020~2030年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2020~2030年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!