- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 中期経済見通し(2019~2029年度)

2019年11月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―製造業を中心に減速する世界経済

世界経済は製造業を中心に減速している。製造業の生産活動はIT関連需要の減退などから調整局面入りしており、世界貿易量は米中貿易摩擦の影響もあり2018年後半以降伸び率が大きく低下し、2019年入り後はマイナスに転じている。一方、世界金融危機以降、各国・地域の中央銀行が緩和的な金融政策を続けていることもあり、国内需要、非製造業は一定の底堅さを維持している。

世界経済の成長率は2017年の3.7%から2018年に3.5%へと伸びが鈍化した後、2019年は3%程度と世界金融危機以降では最も低い伸びにとどまることが見込まれる。

足もとの世界経済の減速は循環的な側面も強いため、米中貿易摩擦のさらなる激化が避けられれば、製造業サイクルの底打ちに伴い2020年代初頭にかけて3%台半ばまで持ち直すことが予想される。その後は、すでに生産年齢人口が減少に転じている中国をはじめとした新興国の成長率鈍化を反映し、2020年代半ば以降の世界経済の成長率は3%台前半まで低下するだろう。

世界経済の成長率は2017年の3.7%から2018年に3.5%へと伸びが鈍化した後、2019年は3%程度と世界金融危機以降では最も低い伸びにとどまることが見込まれる。

足もとの世界経済の減速は循環的な側面も強いため、米中貿易摩擦のさらなる激化が避けられれば、製造業サイクルの底打ちに伴い2020年代初頭にかけて3%台半ばまで持ち直すことが予想される。その後は、すでに生産年齢人口が減少に転じている中国をはじめとした新興国の成長率鈍化を反映し、2020年代半ば以降の世界経済の成長率は3%台前半まで低下するだろう。

2―日本経済の見通し

1|企業部門主導の成長が続く

日本経済は2012年11月を底として長期にわたり景気回復を続けている。

今回の景気回復局面の特徴としては、海外経済の緩やかな回復、企業収益の大幅増加を背景に企業部門(輸出+設備投資)が好調である一方、家計部門(消費+住宅)が低調であることが挙げられる。2012年10-12月期の景気の谷を起点とした今回の景気回復局面において、実質GDPは年平均で1.3%伸びたが、需要項目別にみると、輸出(年平均4.2%)、設備投資(同3.1%)は比較的高い伸びとなっているのに対し、民間消費(同0.5%)、住宅投資(同0.4%)は実質GDPを下回る低い伸びにとどまっている。実質民間消費の伸びは2014年度から5年連続で実質GDP成長率を下回った。

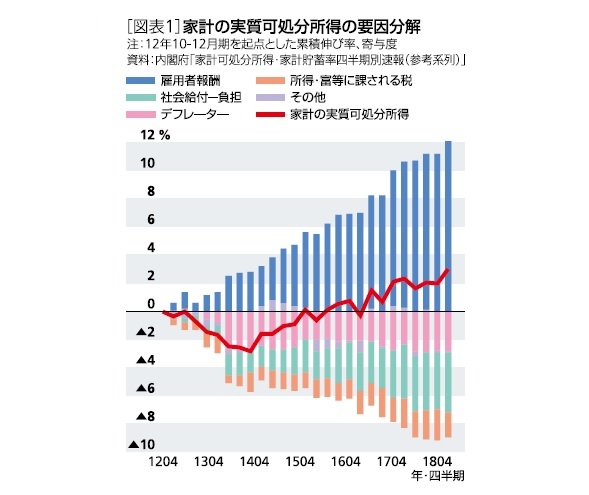

家計部門の低迷が長期化している主因は可処分所得の伸び悩みである。アベノミクス開始以降の6年半(2012年10-12月期→2019年4-6月期)で、家計の実質可処分所得の伸びは3.0%(年平均0.5%)にとどまっており、同じ期間の実質家計消費支出の伸びにほぼ等しい。実質可処分所得の内訳をみると、企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数が大幅に増加しているため、雇用者報酬は順調に伸びている。一方、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的引き上げなどによって、「社会給付-負担」が可処分所得を大きく押し下げている。さらに、2014年度の消費税率引き上げの影響もあって、家計消費デフレーターが3%近く上昇していることが実質ベースの可処分所得の目減りにつながっている[図表1]。可処分所得の伸びが高まらなければ、個人消費の本格回復は期待できないだろう。

日本経済は2012年11月を底として長期にわたり景気回復を続けている。

今回の景気回復局面の特徴としては、海外経済の緩やかな回復、企業収益の大幅増加を背景に企業部門(輸出+設備投資)が好調である一方、家計部門(消費+住宅)が低調であることが挙げられる。2012年10-12月期の景気の谷を起点とした今回の景気回復局面において、実質GDPは年平均で1.3%伸びたが、需要項目別にみると、輸出(年平均4.2%)、設備投資(同3.1%)は比較的高い伸びとなっているのに対し、民間消費(同0.5%)、住宅投資(同0.4%)は実質GDPを下回る低い伸びにとどまっている。実質民間消費の伸びは2014年度から5年連続で実質GDP成長率を下回った。

家計部門の低迷が長期化している主因は可処分所得の伸び悩みである。アベノミクス開始以降の6年半(2012年10-12月期→2019年4-6月期)で、家計の実質可処分所得の伸びは3.0%(年平均0.5%)にとどまっており、同じ期間の実質家計消費支出の伸びにほぼ等しい。実質可処分所得の内訳をみると、企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数が大幅に増加しているため、雇用者報酬は順調に伸びている。一方、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的引き上げなどによって、「社会給付-負担」が可処分所得を大きく押し下げている。さらに、2014年度の消費税率引き上げの影響もあって、家計消費デフレーターが3%近く上昇していることが実質ベースの可処分所得の目減りにつながっている[図表1]。可処分所得の伸びが高まらなければ、個人消費の本格回復は期待できないだろう。

2|高齢者の雇用者所得が大幅に増加

雇用情勢は改善傾向が続いており、雇用者数は高齢者を中心に増加している。

高齢者はパートタイム、嘱託など非正規の雇用形態で働く人が多いこともあり、相対的に賃金水準は低いが、雇用者数が大幅に増加したことにより高齢者の雇用者所得は大幅に増加している。

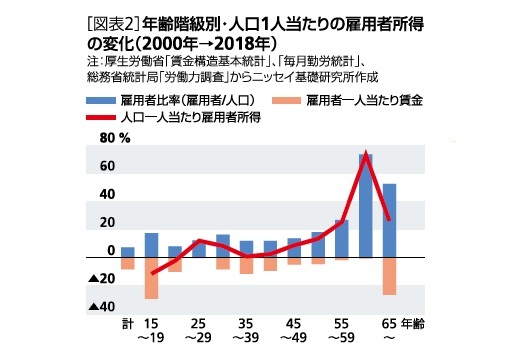

「賃金構造基本統計」、「労働力調査」などを基に年齢階級別の雇用者所得(1人当たり賃金×雇用者数)を試算すると、2018年の雇用者所得は全体では2000年とほとんど変わっていないが、60~64歳では1.7倍、65歳以上では2倍以上に増えている。

もちろん、高齢者の雇用者所得が大幅に増加した一因は、高齢化の進展に伴い高齢者の人口自体が増えたことだが、働く人の割合が大きく高まったことによって、高齢者の人口1人当たりの雇用者所得も近年大幅に上昇している。2018年の1人当たり賃金は全ての年齢階級で2000年よりも減少しているが、人口1人当たりの雇用者所得は55~59歳で25%増、60~64歳で74%増、65歳以上で26%増となっている。いずれも当該年齢階級の人口に占める雇用者の割合(雇用者比率)が大幅に上昇したことが、人口1人当たりの雇用者所得を大きく押し上げている[図表2]。たとえば、60~64歳の雇用者比率(男女計)は2000年時点の33.5%から2018年には52.7%まで上昇している。

雇用情勢は改善傾向が続いており、雇用者数は高齢者を中心に増加している。

高齢者はパートタイム、嘱託など非正規の雇用形態で働く人が多いこともあり、相対的に賃金水準は低いが、雇用者数が大幅に増加したことにより高齢者の雇用者所得は大幅に増加している。

「賃金構造基本統計」、「労働力調査」などを基に年齢階級別の雇用者所得(1人当たり賃金×雇用者数)を試算すると、2018年の雇用者所得は全体では2000年とほとんど変わっていないが、60~64歳では1.7倍、65歳以上では2倍以上に増えている。

もちろん、高齢者の雇用者所得が大幅に増加した一因は、高齢化の進展に伴い高齢者の人口自体が増えたことだが、働く人の割合が大きく高まったことによって、高齢者の人口1人当たりの雇用者所得も近年大幅に上昇している。2018年の1人当たり賃金は全ての年齢階級で2000年よりも減少しているが、人口1人当たりの雇用者所得は55~59歳で25%増、60~64歳で74%増、65歳以上で26%増となっている。いずれも当該年齢階級の人口に占める雇用者の割合(雇用者比率)が大幅に上昇したことが、人口1人当たりの雇用者所得を大きく押し上げている[図表2]。たとえば、60~64歳の雇用者比率(男女計)は2000年時点の33.5%から2018年には52.7%まで上昇している。

高齢者がより長く働くようになることは、マクロベースの消費動向にも影響を与えるだろう。消費水準が低い高齢者の割合が高まることは家計全体の消費水準の低下につながりやすい。ただし、世帯主が60歳以上、65歳以上の勤労者世帯の消費水準は全世帯平均よりも高い。

先行きについても、年金支給額の抑制、年金支給開始年齢のさらなる引き上げが予想されるが、高齢者がより長く働くことによって高齢者1人当たりの雇用者所得の水準を引き上げれば、高齢化に伴う消費水準の低下に歯止めをかけることは可能だろう。

3|潜在成長率は1%程度で推移

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2008年のリーマン・ショックを契機とした世界金融危機後にはほぼゼロ%まで低下したが、2010年代半ば以降は1%程度まで持ち直している。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、女性、高齢者の労働参加が進んでいることから小幅なプラスに転じている。また、最近の設備投資の回復基調を反映し、資本投入によるプラス寄与が拡大傾向にある。一方、全要素生産性は長期的に低下傾向が続き、足もとでは0%台前半となっている。

先行きの潜在成長率は、予測期間を通じて設備投資の堅調が続くことから、資本投入のプラス寄与が緩やかに拡大する一方、働き方改革の推進によって労働時間の減少が続くこと、予測期間中盤以降は労働力人口が緩やかに減少することから、労働投入による寄与はマイナスとなるだろう。また、AI(人工知能)、loT(Internet ofThings)の活用、働き方改革の推進などから、全要素生産性上昇率は0%台半ばまで回復することを見込んでいる。この結果、潜在成長率は今後10年間1%程度の推移が続くと想定した。

4|今後10年間の平均成長率は1.0%

今回の見通しでは、2019年10月に8%から10%に引き上げられた消費税率が2026年4月に12%に引き上げられることを想定した。

2014年4月の消費税率引き上げ時には、民間消費の大幅な落ち込みを主因として2014年度の実質GDPが前年比▲0.4%のマイナス成長となった。2019年10月の引き上げは、引き上げ幅が前回よりも小さいこと、軽減税率が導入されること、大規模な政府の増税対策が実施されることから、消費増税による経済への影響は前回よりも小さくなる可能性が高い。ただし、2014年度に比べて増税前の消費の基調が弱いこと、外部環境(海外経済、為替動向等)が厳しいことから、増税後に景気が一定程度悪化することは避けられない。また、2020年夏の東京オリンピック・パラリンピック終了後にはオリンピック関連需要の剥落によって景気の停滞色が強まる可能性が高い。

実質GDP成長率は2017年度の1.9%から2018年度には0.7%へと減速したが、2019年度から2021年度までは潜在成長率をやや下回るゼロ%台後半の成長が続くことが予想される。2022年度に1.1%と潜在成長率並みの成長へと回帰した後は、2026年度の消費税率引き上げ前後で振幅が大きくなることを除けば、概ね1%台前半の成長が続くだろう。日本の実質GDP成長率は予測期間(2020~2029年度)の平均で1.0%になると予想する[図表3]

先行きについても、年金支給額の抑制、年金支給開始年齢のさらなる引き上げが予想されるが、高齢者がより長く働くことによって高齢者1人当たりの雇用者所得の水準を引き上げれば、高齢化に伴う消費水準の低下に歯止めをかけることは可能だろう。

3|潜在成長率は1%程度で推移

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2008年のリーマン・ショックを契機とした世界金融危機後にはほぼゼロ%まで低下したが、2010年代半ば以降は1%程度まで持ち直している。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、女性、高齢者の労働参加が進んでいることから小幅なプラスに転じている。また、最近の設備投資の回復基調を反映し、資本投入によるプラス寄与が拡大傾向にある。一方、全要素生産性は長期的に低下傾向が続き、足もとでは0%台前半となっている。

先行きの潜在成長率は、予測期間を通じて設備投資の堅調が続くことから、資本投入のプラス寄与が緩やかに拡大する一方、働き方改革の推進によって労働時間の減少が続くこと、予測期間中盤以降は労働力人口が緩やかに減少することから、労働投入による寄与はマイナスとなるだろう。また、AI(人工知能)、loT(Internet ofThings)の活用、働き方改革の推進などから、全要素生産性上昇率は0%台半ばまで回復することを見込んでいる。この結果、潜在成長率は今後10年間1%程度の推移が続くと想定した。

4|今後10年間の平均成長率は1.0%

今回の見通しでは、2019年10月に8%から10%に引き上げられた消費税率が2026年4月に12%に引き上げられることを想定した。

2014年4月の消費税率引き上げ時には、民間消費の大幅な落ち込みを主因として2014年度の実質GDPが前年比▲0.4%のマイナス成長となった。2019年10月の引き上げは、引き上げ幅が前回よりも小さいこと、軽減税率が導入されること、大規模な政府の増税対策が実施されることから、消費増税による経済への影響は前回よりも小さくなる可能性が高い。ただし、2014年度に比べて増税前の消費の基調が弱いこと、外部環境(海外経済、為替動向等)が厳しいことから、増税後に景気が一定程度悪化することは避けられない。また、2020年夏の東京オリンピック・パラリンピック終了後にはオリンピック関連需要の剥落によって景気の停滞色が強まる可能性が高い。

実質GDP成長率は2017年度の1.9%から2018年度には0.7%へと減速したが、2019年度から2021年度までは潜在成長率をやや下回るゼロ%台後半の成長が続くことが予想される。2022年度に1.1%と潜在成長率並みの成長へと回帰した後は、2026年度の消費税率引き上げ前後で振幅が大きくなることを除けば、概ね1%台前半の成長が続くだろう。日本の実質GDP成長率は予測期間(2020~2029年度)の平均で1.0%になると予想する[図表3]

(2019年11月08日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2019~2029年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2019~2029年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!