- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 資本コストから見たPBR効果~要因分析から今後の動向を考える~

2017年09月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

7――今後のPBR効果は?

では、2017年度も2016年度と同様にPBR効果はあらわれるのでしょうか。今後についても考えてみましょう。

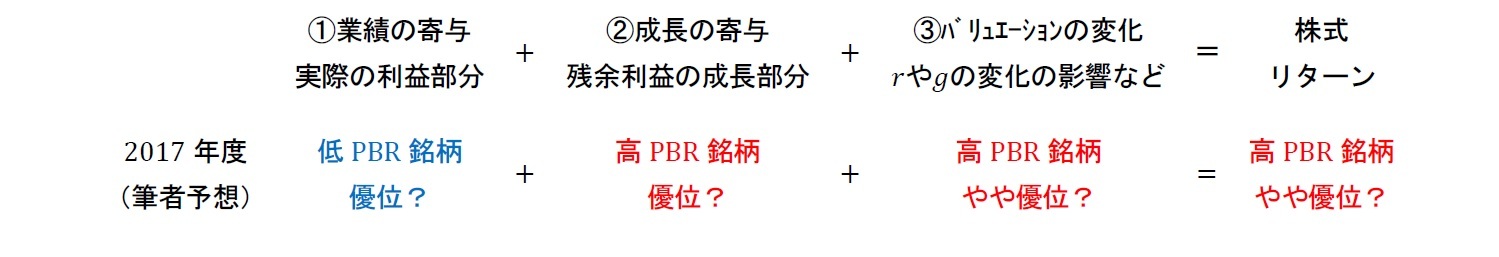

まず、業績面や成長面の前提となる企業業績は今のところ堅調に推移しています。想定から大きく外れない限り、「①業績の寄与」については期初時点の「予想EPS/株価」に沿う値になります。2017年6月時点で低PBR銘柄は高PBR銘柄に比べて「予想EPS/株価」が2%ほど高くなっています(【図表6】左)。ゆえに「①業績面」については低PBR銘柄の方が優位になる可能性が高いと思われます。その一方で、「②成長面」は高PBR銘柄の方が資本コストと成長率の差が小さく株価への影響が大きくなるため、残余利益の成長が続く限り高PBR銘柄の優位が続くのではないでしょうか。そのため「①業績面」のプラスと「②成長面」のマイナスが相殺されて、PBR効果は「③バリュエーションの変化」次第になることが予想されます。

では、「③バリュエーションの変化」はどうなるでしょうか。米国など海外では金融引締めに走っているため、2012年度や2014年度のように資本コストの大幅な低下は見込みにくい状況です。その一方で日銀の金融政策によって、資本コストの急激な上昇も見込みにくく、市場全体で見ると資本コストは横ばいで推移する可能性が高いと思います。

また、2016年度のように低PBR銘柄の資本コストだけが下がることを想定しにくい状況です。2016年度に低PBR銘柄は当期業績や残余利益の成長以上に株価が上昇した反動で、足元では高PBR銘柄と低PBR銘柄の資本コストの差が拡大しているためです(【図表6】右)。特に、高PBR銘柄の資本コストはアベノミクスが始まる前の2012年6月まで上昇しており、どちらかというと低PBR銘柄よりも高PBR銘柄の方がバリュエーション調整によって株価が上昇しやすい状況といえるでしょう。

以上から、企業業績の前提が大きく崩れなければPBR効果はあらわれず、どちらかというとやや高PBR銘柄の方が優位になり易いのではないでしょうか。

まず、業績面や成長面の前提となる企業業績は今のところ堅調に推移しています。想定から大きく外れない限り、「①業績の寄与」については期初時点の「予想EPS/株価」に沿う値になります。2017年6月時点で低PBR銘柄は高PBR銘柄に比べて「予想EPS/株価」が2%ほど高くなっています(【図表6】左)。ゆえに「①業績面」については低PBR銘柄の方が優位になる可能性が高いと思われます。その一方で、「②成長面」は高PBR銘柄の方が資本コストと成長率の差が小さく株価への影響が大きくなるため、残余利益の成長が続く限り高PBR銘柄の優位が続くのではないでしょうか。そのため「①業績面」のプラスと「②成長面」のマイナスが相殺されて、PBR効果は「③バリュエーションの変化」次第になることが予想されます。

では、「③バリュエーションの変化」はどうなるでしょうか。米国など海外では金融引締めに走っているため、2012年度や2014年度のように資本コストの大幅な低下は見込みにくい状況です。その一方で日銀の金融政策によって、資本コストの急激な上昇も見込みにくく、市場全体で見ると資本コストは横ばいで推移する可能性が高いと思います。

また、2016年度のように低PBR銘柄の資本コストだけが下がることを想定しにくい状況です。2016年度に低PBR銘柄は当期業績や残余利益の成長以上に株価が上昇した反動で、足元では高PBR銘柄と低PBR銘柄の資本コストの差が拡大しているためです(【図表6】右)。特に、高PBR銘柄の資本コストはアベノミクスが始まる前の2012年6月まで上昇しており、どちらかというと低PBR銘柄よりも高PBR銘柄の方がバリュエーション調整によって株価が上昇しやすい状況といえるでしょう。

以上から、企業業績の前提が大きく崩れなければPBR効果はあらわれず、どちらかというとやや高PBR銘柄の方が優位になり易いのではないでしょうか。

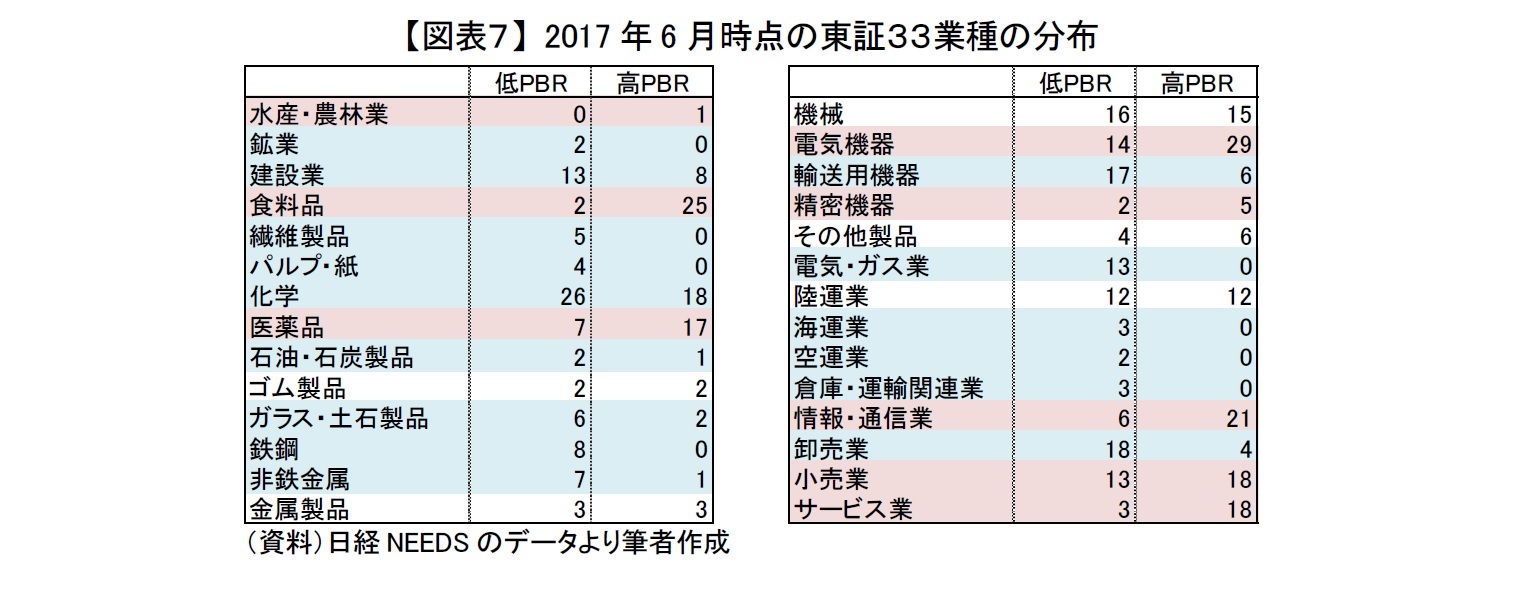

なお、低PBR銘柄は外需関連企業や資源関連企業が多く、その一方で高PBR銘柄はハイテク関連企業や内需関連企業、更にはディフェンシブ(業績の変動が小さい)企業が多い傾向があります(【図表7】)。低PBR銘柄と高PBR銘柄では業種の構成が大きく異なるため、為替や資源価格といった外部環境の変化に対する業績への影響も異なります。外部環境の変化次第では、低PBR銘柄と高PBR銘柄の企業業績の前提やその優劣が大きく変わる可能性があります。

いずれにせよ今後のPBR効果の動向は外部環境の変化と合わせてみていく必要があるといえるでしょう。

いずれにせよ今後のPBR効果の動向は外部環境の変化と合わせてみていく必要があるといえるでしょう。

(2017年09月05日「基礎研レポート」)

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資本コストから見たPBR効果~要因分析から今後の動向を考える~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資本コストから見たPBR効果~要因分析から今後の動向を考える~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!