- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 規制・制度改革 >

- 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状

コラム

2025年08月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

============================================

※ 当レポートは、基礎研REPORT(冊子版)10月号[vol.343] に要約版を掲載しております。

============================================

1――はじめに

毎年1月、米国の非営利団体「原子力科学者会報(Bulletin of the Atomic Scientists、以下BAS)」は、「終末時計(Doomsday Clock)」の針の位置を発表している1,2。終末時計とは、人類文明の崩壊を象徴する「真夜中」までの残り時間で、世界の危機水準を象徴的に可視化する装置である。

2025年1月の発表では、針の位置は「真夜中の89秒前」とされた。これは、2023年・2024年の「90秒前」からさらに1秒進み、1947年の創設以来、史上最短の残り時間となる。

単なる演出と見なす向きもあるが、BASのステートメントを精読すれば、そこには単一の危機ではなく、複数のシステミックリスクが連鎖的に増幅しつつあるとの深い懸念が刻まれている。

1 BAS, January 28, 2025. “2025 Doomsday Clock Statement.” 「1945年に、アルバート・アインシュタイン、J・ロバート・オッペンハイマー、およびマンハッタン計画で最初の核兵器の開発に携わったシカゴ大学の科学者たちによって設立された原子力科学者会報は、2年後に、黙示録(真夜中)のイメージと、核爆発(ゼロへのカウントダウン)という当時の慣用表現を用いて、人類と地球への脅威を伝えるために終末時計を創設しました。終末時計は、毎年、同誌の科学・安全保障委員会が、9人のノーベル賞受賞者を含む後援委員会と協議の上で設定されます。この時計は、人類が作り出した技術による全地球的災害への世界の脆弱性を示す、世界的に認知された指標となっています。」

2 Bulletin of the Atomic Scientists, “Doomsday Clock.” https://thebulletin.org/doomsday-clock/ 2025年7月31日閲覧。

2025年1月の発表では、針の位置は「真夜中の89秒前」とされた。これは、2023年・2024年の「90秒前」からさらに1秒進み、1947年の創設以来、史上最短の残り時間となる。

単なる演出と見なす向きもあるが、BASのステートメントを精読すれば、そこには単一の危機ではなく、複数のシステミックリスクが連鎖的に増幅しつつあるとの深い懸念が刻まれている。

1 BAS, January 28, 2025. “2025 Doomsday Clock Statement.” 「1945年に、アルバート・アインシュタイン、J・ロバート・オッペンハイマー、およびマンハッタン計画で最初の核兵器の開発に携わったシカゴ大学の科学者たちによって設立された原子力科学者会報は、2年後に、黙示録(真夜中)のイメージと、核爆発(ゼロへのカウントダウン)という当時の慣用表現を用いて、人類と地球への脅威を伝えるために終末時計を創設しました。終末時計は、毎年、同誌の科学・安全保障委員会が、9人のノーベル賞受賞者を含む後援委員会と協議の上で設定されます。この時計は、人類が作り出した技術による全地球的災害への世界の脆弱性を示す、世界的に認知された指標となっています。」

2 Bulletin of the Atomic Scientists, “Doomsday Clock.” https://thebulletin.org/doomsday-clock/ 2025年7月31日閲覧。

2――終末時計の本質―複合リスクの象徴

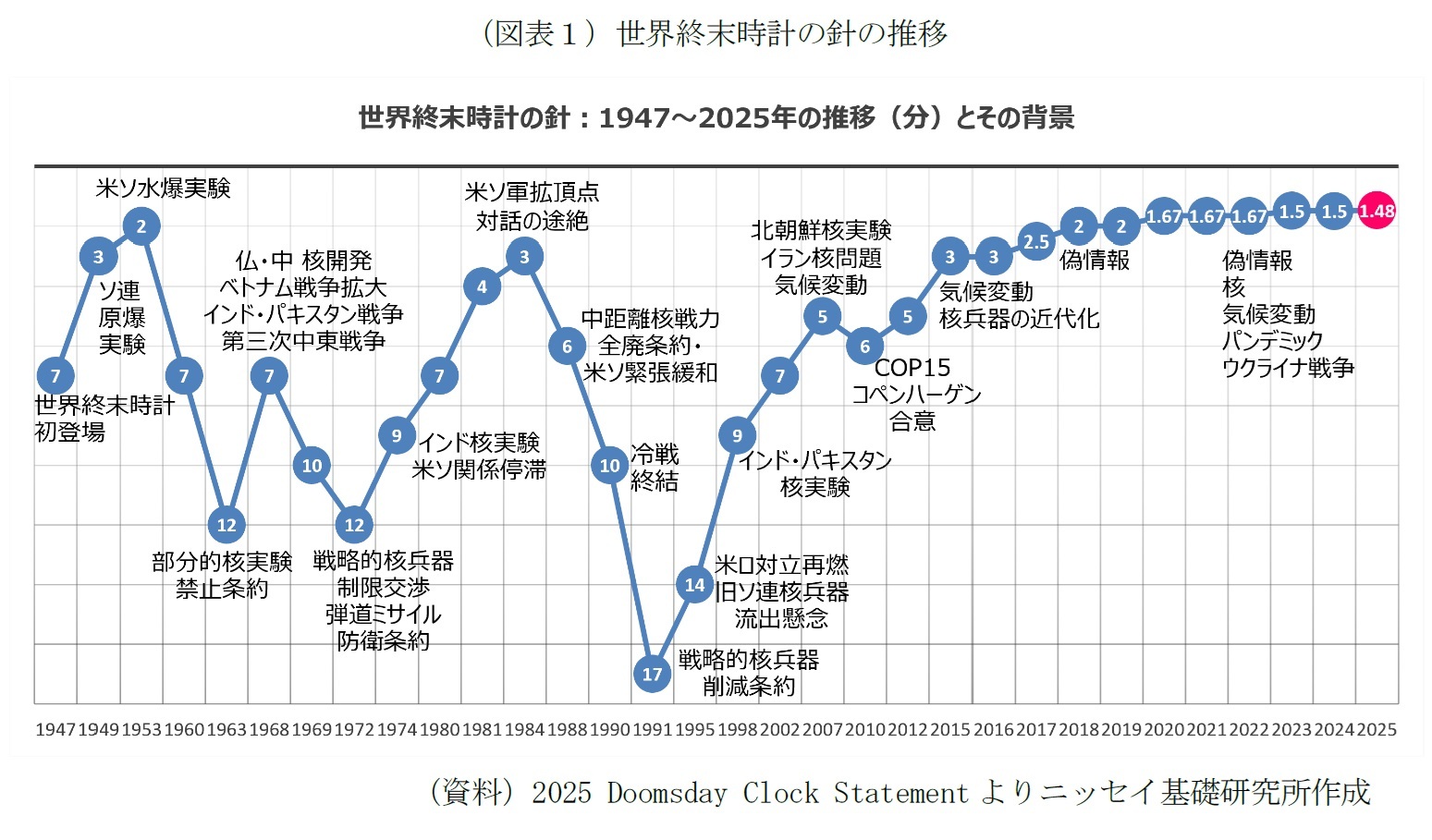

終末時計は1947年に「真夜中の7分前」で始まった。以来、核開発競争、軍縮、国際政治の変化を受けて、その針は何度も前後してきた。1953年には米ソによる水爆実験競争を受け「2分前」となり、逆に冷戦終結後の1991年には「17分前」まで戻った(図表1)。

当初は核兵器に限定された警鐘だったが、現在のBASは、気候変動、AIの軍事転用、パンデミックや生物兵器、偽情報の拡散、民主主義の後退など、複合的な危機の重層化に着目している。2025年のステートメントでは、こうした状況を「人類の存在を脅かす危機が連鎖し、重層化した時代」と総括している。

たとえば、AIと軍事の接続はすでに現実のものとなっており、イスラエルがガザでAIベースの標的選定システムを使用したとする報道もある3。また、気候災害の頻発が国家間の不信を助長し、国際協調や軍縮の枠組み形成を困難にしているという指摘もある。

これらの複合リスクは、相互に作用してリスクを増幅させるため、単一領域での対処では制御が困難となる。終末時計は、この構造を可視化し、社会全体に横断的なリスク思考を促す装置として機能している。

当初は核兵器に限定された警鐘だったが、現在のBASは、気候変動、AIの軍事転用、パンデミックや生物兵器、偽情報の拡散、民主主義の後退など、複合的な危機の重層化に着目している。2025年のステートメントでは、こうした状況を「人類の存在を脅かす危機が連鎖し、重層化した時代」と総括している。

たとえば、AIと軍事の接続はすでに現実のものとなっており、イスラエルがガザでAIベースの標的選定システムを使用したとする報道もある3。また、気候災害の頻発が国家間の不信を助長し、国際協調や軍縮の枠組み形成を困難にしているという指摘もある。

これらの複合リスクは、相互に作用してリスクを増幅させるため、単一領域での対処では制御が困難となる。終末時計は、この構造を可視化し、社会全体に横断的なリスク思考を促す装置として機能している。

3 The Guardian, 3 Apr 2024 https://www.theguardian.com/world/2024/apr/03/israel-gaza-ai-database-hamas-airstrikes, 2025年7月31日閲覧。

3――非核国にも影を落とす構造的リスク

終末時計が核保有国の行動に焦点を当てているという理解は、現在では不十分である。保有国間の均衡崩壊や信頼の劣化は、非核国に対しても安全保障上の構造的圧力を及ぼしている。

たとえば、北朝鮮の核・ミサイル能力の高度化や米中対立の激化を受け、韓国では核抑止に対する不信と依存が錯綜している。韓国統一研究院の2024年調査によれば、北朝鮮の核保有を重大な脅威とみなす国民は依然として多数派であり、「韓国が独自に核武装すべき」との回答は66.0%に達した。一方、米国の核抑止への信頼は低下傾向にあり、「米軍駐留」と「自主核武装」の優先度を比較した設問では、後者が多数派を占めた4。

非核国であっても、地政学的緊張や国家間の技術格差のなかで、結果的に核抑止構造に巻き込まれる状況が生じている。このこと自体が、終末時計が可視化するリスクの普遍性と、国家間の選択が他国にも連鎖的に影響を及ぼす現実を示している。

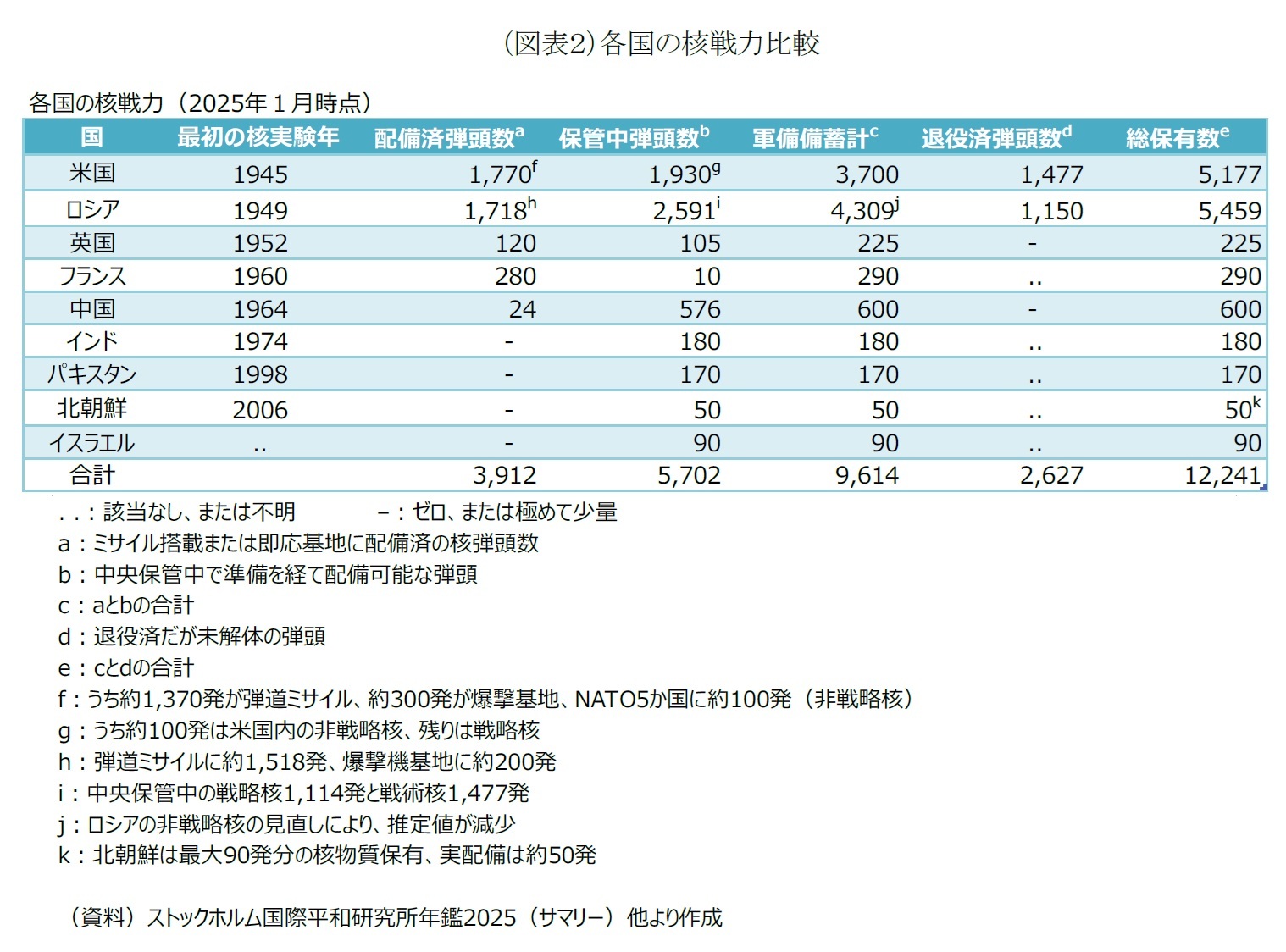

こうした動きは、米国の核抑止に依存するという点で日本とも共通しており、一定の含意を持つ。仮に朝鮮半島における抑止構造が変化すれば、その影響は日本の安全保障政策や国内世論にも波及する可能性がある。地域における核をめぐる議論の連動性を踏まえると、日本でも従来からの政策への認識や評価に徐々に変化を促す要因となり得る。各国の核戦力の現状を示す図表2は、こうした議論の現実的な背景を理解する上で一助となる(図表2)。

たとえば、北朝鮮の核・ミサイル能力の高度化や米中対立の激化を受け、韓国では核抑止に対する不信と依存が錯綜している。韓国統一研究院の2024年調査によれば、北朝鮮の核保有を重大な脅威とみなす国民は依然として多数派であり、「韓国が独自に核武装すべき」との回答は66.0%に達した。一方、米国の核抑止への信頼は低下傾向にあり、「米軍駐留」と「自主核武装」の優先度を比較した設問では、後者が多数派を占めた4。

非核国であっても、地政学的緊張や国家間の技術格差のなかで、結果的に核抑止構造に巻き込まれる状況が生じている。このこと自体が、終末時計が可視化するリスクの普遍性と、国家間の選択が他国にも連鎖的に影響を及ぼす現実を示している。

こうした動きは、米国の核抑止に依存するという点で日本とも共通しており、一定の含意を持つ。仮に朝鮮半島における抑止構造が変化すれば、その影響は日本の安全保障政策や国内世論にも波及する可能性がある。地域における核をめぐる議論の連動性を踏まえると、日本でも従来からの政策への認識や評価に徐々に変化を促す要因となり得る。各国の核戦力の現状を示す図表2は、こうした議論の現実的な背景を理解する上で一助となる(図表2)。

4 韓国統一研究院 KINU Unification Survey 2024。国家安全保障によってより重要なのは、在韓米軍の駐留か、韓国の核武装か、との設問に対し、前者が43.6%、後者が53.6%と、核武装支持が在韓米軍駐留を上回った。

4――終末時計が果たす役割と限界

終末時計は、その象徴性ゆえにしばしば批判の対象となってきた。秒単位の針の調整が演出過剰と映ることや、科学的根拠が不透明で恣意的との指摘は根強い5。加えて、単一の指標で多元的な危機を表現しようとする点に対する懐疑もある。

もっとも、こうした批判の存在自体が、終末時計が依然として社会的関心を喚起しうる装置であることの証左とも言える。BASのステートメントでは、「科学者の責任ある発信」が繰り返し強調されており、科学知の社会的接続と倫理的責任の所在が明確に問われている。

文化的翻訳という観点では、英国のヘヴィメタルバンドIron Maidenが1984年に発表した楽曲 “2 Minutes to Midnight” が象徴的である。この楽曲の題名は、当時の史上最短とされた1953年の「2分前」を想起させるものであり6、冷戦下における核危機と若者の情動的反応を象徴する作品として、現在もなお文化的記憶の一部を形成している。

また近年、BAS自身もSpotifyに終末時計関連の楽曲を集めた公式プレイリストを公開するなど、大衆文化との接点拡大を模索している7。終末時計は単なる危機指標にとどまらず、科学・倫理・文化が交差する領域における人類の自己認識を映し出す鏡ともなっている。

5 The OXFORD STUDENT, “The failings of the Doomsday Clock,” https://www.oxfordstudent.com/2023/06/01/the-failings-of-the-doomsday-clock/ , 2025年7月31日閲覧。

6 BAS website. “Doomsday Clock Playlist,” https://thebulletin.org/doomsday-clock/doomsday-clock-playlist/ , 2025年7月31日閲覧。「英国のヘヴィメタルバンド、アイアン・メイデンは1984年にこの曲をリリースしました。この曲は英国チャートで11位にランクインしました。一般的な誤解とは異なり、この曲は1980年代の冷戦の緊張やキューバ危機には言及しておらず、1950年代の水素爆弾実験からインスパイアされたものです。」

なお、同曲の邦題は「悪夢の最終兵器(絶滅2分前)」である。

7 同上。

もっとも、こうした批判の存在自体が、終末時計が依然として社会的関心を喚起しうる装置であることの証左とも言える。BASのステートメントでは、「科学者の責任ある発信」が繰り返し強調されており、科学知の社会的接続と倫理的責任の所在が明確に問われている。

文化的翻訳という観点では、英国のヘヴィメタルバンドIron Maidenが1984年に発表した楽曲 “2 Minutes to Midnight” が象徴的である。この楽曲の題名は、当時の史上最短とされた1953年の「2分前」を想起させるものであり6、冷戦下における核危機と若者の情動的反応を象徴する作品として、現在もなお文化的記憶の一部を形成している。

また近年、BAS自身もSpotifyに終末時計関連の楽曲を集めた公式プレイリストを公開するなど、大衆文化との接点拡大を模索している7。終末時計は単なる危機指標にとどまらず、科学・倫理・文化が交差する領域における人類の自己認識を映し出す鏡ともなっている。

5 The OXFORD STUDENT, “The failings of the Doomsday Clock,” https://www.oxfordstudent.com/2023/06/01/the-failings-of-the-doomsday-clock/ , 2025年7月31日閲覧。

6 BAS website. “Doomsday Clock Playlist,” https://thebulletin.org/doomsday-clock/doomsday-clock-playlist/ , 2025年7月31日閲覧。「英国のヘヴィメタルバンド、アイアン・メイデンは1984年にこの曲をリリースしました。この曲は英国チャートで11位にランクインしました。一般的な誤解とは異なり、この曲は1980年代の冷戦の緊張やキューバ危機には言及しておらず、1950年代の水素爆弾実験からインスパイアされたものです。」

なお、同曲の邦題は「悪夢の最終兵器(絶滅2分前)」である。

7 同上。

5――おわりに

終末時計は、核戦争を含む世界的リスクの連鎖を象徴的に可視化する装置である。単なる秒数の表示ではなく、国際社会が直面する複合危機の輪郭を示す指標として、一定の注目を集めてきた。

過去には、冷戦終結後や気候政策の前進を受け、針が大きく戻されたこともあった。逆に、近年は核軍縮の停滞や地政学的対立の激化、AI等の破壊的技術や生物学的脅威といった新たなリスクの台頭によって、針の進行が続いている。

日本においては、2024年に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した一方、政府は依然として核兵器禁止条約に署名も批准もしていない8,9。米国の拡大抑止に依存するという現実路線と、核廃絶を訴える理想との間に、明確な乖離がある。

このような状況で、終末時計による問題提起が社会全体にどれほど浸透しているかは不透明である。ただ、複数のリスクが並行して進行し、相互に作用する時代にあっては、終末時計という象徴が問いかける構造的な視点は、今後も一定の意味を持ち続けるだろう。

8 ノーベル賞, https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2024/press-release/, 2025年7月31日閲覧。

9 外務省 岩谷外務大臣会見記録, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaikenit_000001_00062.html, 2025年7月31日閲覧。

過去には、冷戦終結後や気候政策の前進を受け、針が大きく戻されたこともあった。逆に、近年は核軍縮の停滞や地政学的対立の激化、AI等の破壊的技術や生物学的脅威といった新たなリスクの台頭によって、針の進行が続いている。

日本においては、2024年に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した一方、政府は依然として核兵器禁止条約に署名も批准もしていない8,9。米国の拡大抑止に依存するという現実路線と、核廃絶を訴える理想との間に、明確な乖離がある。

このような状況で、終末時計による問題提起が社会全体にどれほど浸透しているかは不透明である。ただ、複数のリスクが並行して進行し、相互に作用する時代にあっては、終末時計という象徴が問いかける構造的な視点は、今後も一定の意味を持ち続けるだろう。

8 ノーベル賞, https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2024/press-release/, 2025年7月31日閲覧。

9 外務省 岩谷外務大臣会見記録, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaikenit_000001_00062.html, 2025年7月31日閲覧。

(2025年08月01日「研究員の眼」)

03-3512-1864

経歴

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月13日

インド消費者物価(25年11月)~10月のCPI上昇率は0.25%と過去最低を更新 -

2025年11月13日

企業物価指数2025年10月~コメ価格は高止まりが継続~ -

2025年11月13日

数字の「27」に関わる各種の話題-27は3の3乗だが- -

2025年11月13日

マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 -

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!