- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 海底資源探査がもたらす未来-メタンハイドレートと海底金属

コラム

2024年12月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

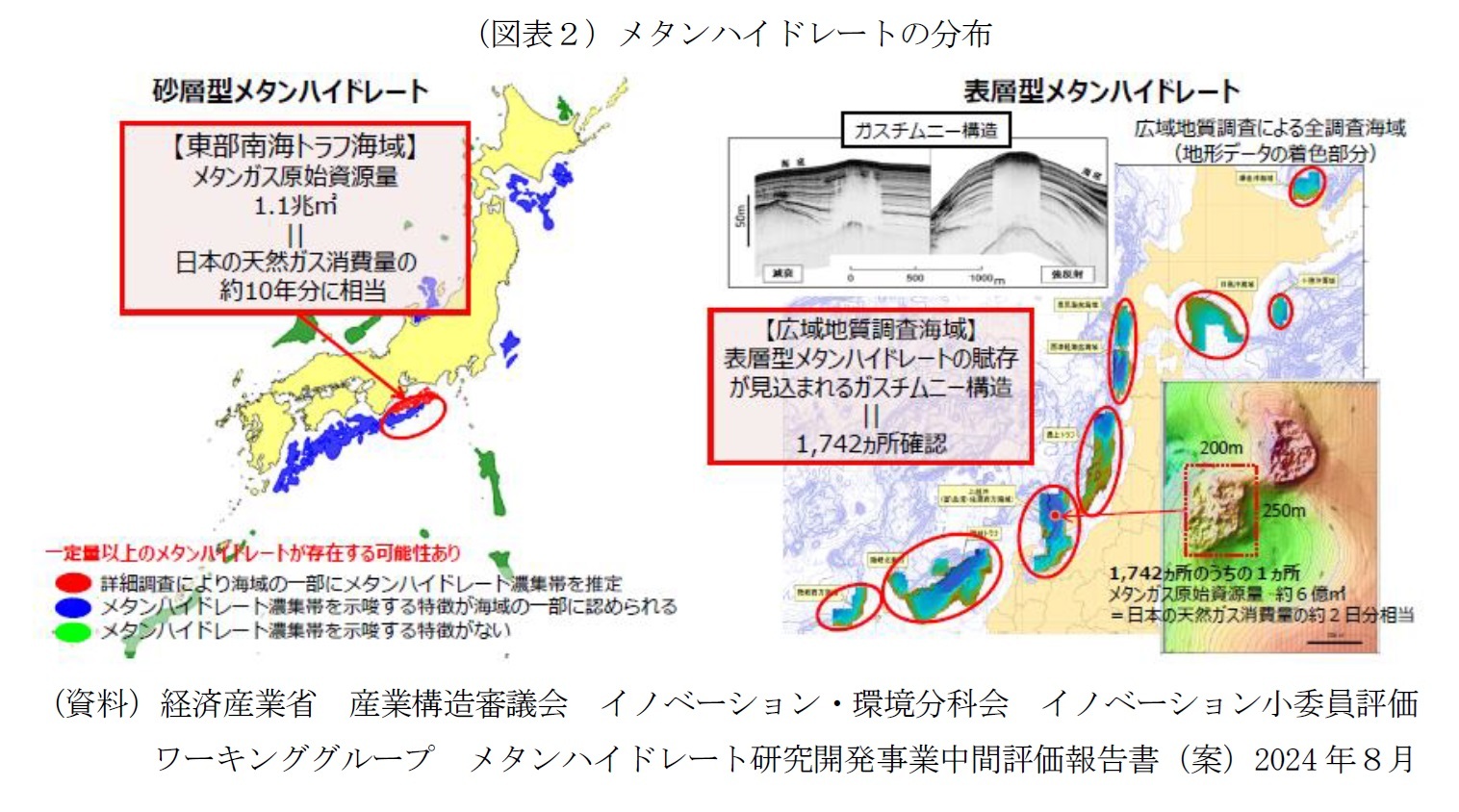

日本は周囲を海に囲まれ、世界第6位の広大な海域を有する海洋大国である。エネルギー安全保障や産業基盤の強化の観点から、未開発の海洋資源が注目されている。その中でも、メタンハイドレートと海底金属資源は、日本のエネルギー政策と経済成長を支える重要な要素として期待されている。メタンハイドレートは「燃える氷」と呼ばれ、南海トラフ東部地域での調査により、日本の天然ガス消費量の約10年分に相当する原始資源量が確認されている1,2。また、海底には、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥といった多様な金属資源も存在している。これらの資源は、エネルギーや産業の未来を支える基盤として、大きな可能性を秘めている。

1 メタンハイドレート研究開発事業中間評価報告書(案)2024年8月。

2 原始資源量は、地下に集積が見込まれる資源の単純な総量であり、技術的に採掘可能な可採埋蔵量ではない。(メタンハイドレード資源開発研究コンソーシアム)

1 メタンハイドレート研究開発事業中間評価報告書(案)2024年8月。

2 原始資源量は、地下に集積が見込まれる資源の単純な総量であり、技術的に採掘可能な可採埋蔵量ではない。(メタンハイドレード資源開発研究コンソーシアム)

2――メタンハイドレートの現状と課題

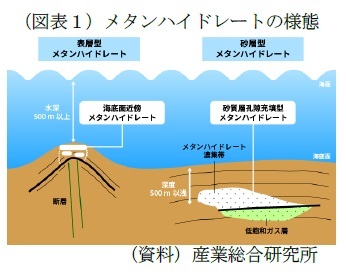

メタンハイドレートは、低温・高圧の環境下で水分子にメタン分子が閉じ込められた氷状の物質で、砂層(すなそう)型と表層型の2つの形態がある3(図表1)。南海トラフ地域では、砂層型メタンハイドレートが安定的な天然ガス供給源として注目されている。このタイプは海底面下数百メートルの深部に位置しており、低温・高圧の環境下にあるため、外部環境の変化から保護されやすい。一方、日本海側では表層型メタンハイドレートが広範囲に分布しており、調査では1,700か所以上で噴出痕跡が確認されている。表層型は砂層型よりも海底面に近い場所に存在するため、取り出しやすいという利点がある一方で、地質的に不安定であるため採掘には砂層型とは異なる技術が必要とされる(図表2)。

メタンハイドレートは、低温・高圧の環境下で水分子にメタン分子が閉じ込められた氷状の物質で、砂層(すなそう)型と表層型の2つの形態がある3(図表1)。南海トラフ地域では、砂層型メタンハイドレートが安定的な天然ガス供給源として注目されている。このタイプは海底面下数百メートルの深部に位置しており、低温・高圧の環境下にあるため、外部環境の変化から保護されやすい。一方、日本海側では表層型メタンハイドレートが広範囲に分布しており、調査では1,700か所以上で噴出痕跡が確認されている。表層型は砂層型よりも海底面に近い場所に存在するため、取り出しやすいという利点がある一方で、地質的に不安定であるため採掘には砂層型とは異なる技術が必要とされる(図表2)。

これらの資源を実際に利用するためには、多くの課題を克服する必要がある。メタンハイドレートの採掘においては、環境負荷、技術的課題および経済的課題が共通して指摘されている。例えば、採掘時の地層崩落や海底の撹乱によって濁水が広がり、周辺の海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。また、採掘中に海底面からメタンが漏洩することで、海底生物や地球温暖化に影響を及ぼすリスクも懸念されている。さらに、生産時に排出される水が周辺生態系に与える影響も課題として挙げられており、これらの環境負荷を軽減するためには、環境に配慮した採掘装置やリアルタイムで地形変動を監視するシステムの導入等が必要である。

特に、砂層型ではメタンハイドレートが海底面下深くに存在するため、圧力を下げてメタンをガス化する「減圧法」が試みられている。この方法では圧力低下に伴う地層の冷却により、メタンハイドレートの分解(ガス化)が進みにくくなるという技術的課題がある。また、採掘中に砂が井戸内に流れ込む「出砂問題」も発生しやすく、長期間安定した生産を実現するためにはさらなる技術開発が必要だ。

経済的な課題は、メタンハイドレートの生産は特殊な技術と設備を要するため、現段階では従来の天然ガス採掘に比べて高コストであるとされていることだ。メキシコ湾やブラジル沖などの深海ガス田では、3,000メートル以上の水深でも効率的な天然ガスの採掘が行われている。しかし、メタンハイドレートは自噴する天然ガスと異なり、氷状のガスを低温・高圧環境で取り出す必要があり、技術的ハードルが高く、生産プロセスが複雑化する。このため、従来の海底ガス田に比べても採算性の確保が困難とされている。商業化に向けては、効率的な生産モデルの構築と、技術革新を通じた大幅なコスト削減が不可欠だ。

3 メタンハイドレートは、「燃える氷」とも呼ばれる、かご状の水分子の中にメタン(CH4)が閉じ込められた白い氷状の物質。低温高圧の条件でのみ安定で、自然界では大陸縁辺の海底下や陸上の永久凍土地帯に分布。日本近海では、砂粒子の隙間を埋めるように発達した「砂層型」と、海底下の浅い泥層の中に塊状に発達した「表層型」が、それぞれ太平洋側、日本海側に多く分布していることが知られる。(産業総合研究所)

特に、砂層型ではメタンハイドレートが海底面下深くに存在するため、圧力を下げてメタンをガス化する「減圧法」が試みられている。この方法では圧力低下に伴う地層の冷却により、メタンハイドレートの分解(ガス化)が進みにくくなるという技術的課題がある。また、採掘中に砂が井戸内に流れ込む「出砂問題」も発生しやすく、長期間安定した生産を実現するためにはさらなる技術開発が必要だ。

経済的な課題は、メタンハイドレートの生産は特殊な技術と設備を要するため、現段階では従来の天然ガス採掘に比べて高コストであるとされていることだ。メキシコ湾やブラジル沖などの深海ガス田では、3,000メートル以上の水深でも効率的な天然ガスの採掘が行われている。しかし、メタンハイドレートは自噴する天然ガスと異なり、氷状のガスを低温・高圧環境で取り出す必要があり、技術的ハードルが高く、生産プロセスが複雑化する。このため、従来の海底ガス田に比べても採算性の確保が困難とされている。商業化に向けては、効率的な生産モデルの構築と、技術革新を通じた大幅なコスト削減が不可欠だ。

3 メタンハイドレートは、「燃える氷」とも呼ばれる、かご状の水分子の中にメタン(CH4)が閉じ込められた白い氷状の物質。低温高圧の条件でのみ安定で、自然界では大陸縁辺の海底下や陸上の永久凍土地帯に分布。日本近海では、砂粒子の隙間を埋めるように発達した「砂層型」と、海底下の浅い泥層の中に塊状に発達した「表層型」が、それぞれ太平洋側、日本海側に多く分布していることが知られる。(産業総合研究所)

3――海底金属資源の可能性

4 南鳥島近海における海底鉱物資源の調査速報。https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/information/2024/20240621-102397.html (2024年12月2日閲覧)

1|海底熱水鉱床

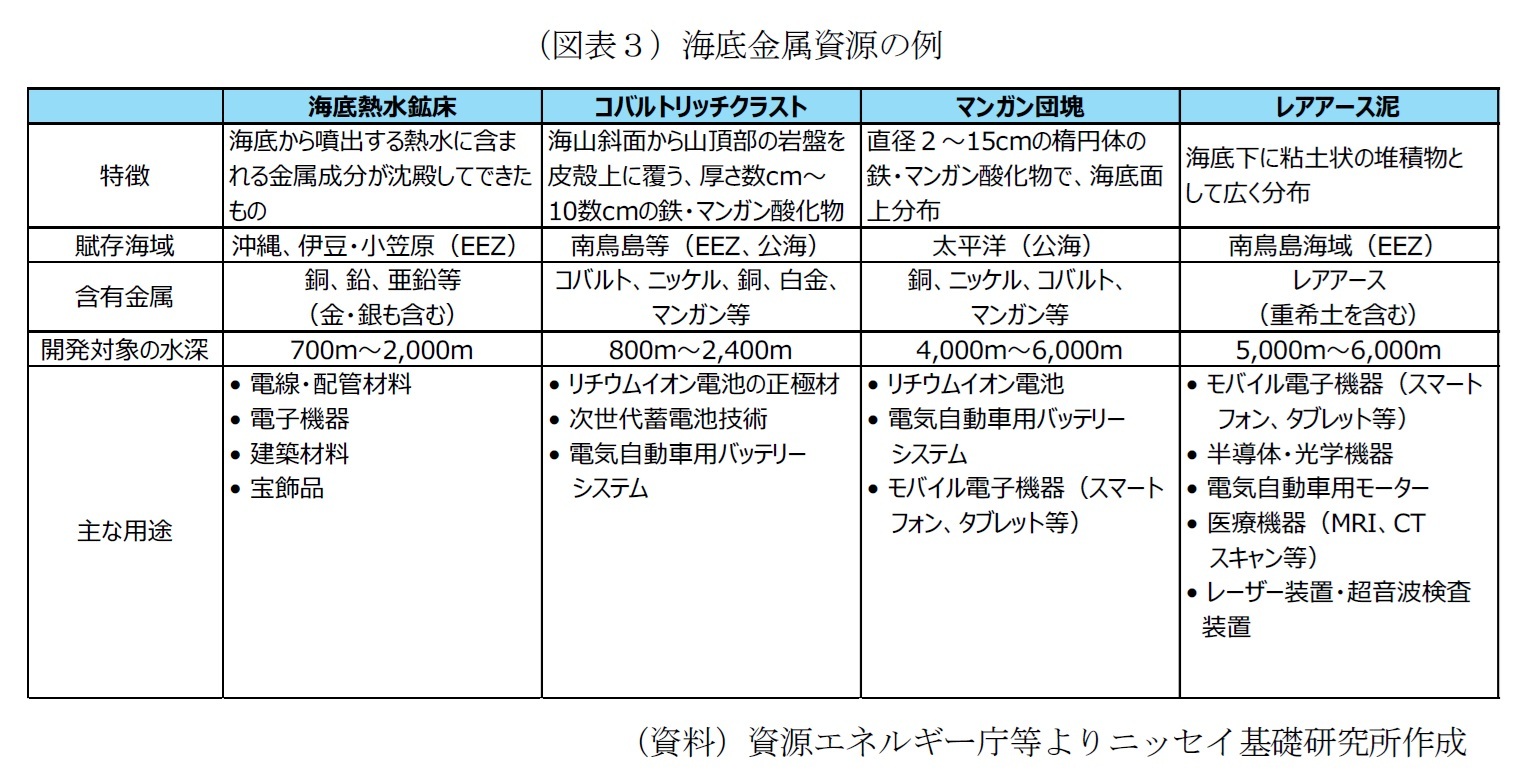

海底熱水鉱床は、地下深部に浸透した海水がマグマ等で熱せられ、周辺から金属元素が溶け込んだ熱水が海底に噴出、冷却され、各種金属が沈殿したものである。火山活動が活発な沖縄トラフや小笠原諸島周辺で多く確認されており、銅、鉛、亜鉛などの非鉄金属を多く含む。これらは、比較的浅い水深にあるため、採掘が容易とされている。これらの資源は、国内産業への供給を安定化させ、非鉄金属の自給率向上に寄与するとともに、国内鉱業の活性化にも繋がると考えられている。石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が経済産業省の委託を受け、資源量調査や環境影響評価、生産技術開発などを実施している。

海底熱水鉱床は、地下深部に浸透した海水がマグマ等で熱せられ、周辺から金属元素が溶け込んだ熱水が海底に噴出、冷却され、各種金属が沈殿したものである。火山活動が活発な沖縄トラフや小笠原諸島周辺で多く確認されており、銅、鉛、亜鉛などの非鉄金属を多く含む。これらは、比較的浅い水深にあるため、採掘が容易とされている。これらの資源は、国内産業への供給を安定化させ、非鉄金属の自給率向上に寄与するとともに、国内鉱業の活性化にも繋がると考えられている。石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が経済産業省の委託を受け、資源量調査や環境影響評価、生産技術開発などを実施している。

2|コバルトリッチクラスト

コバルトリッチクラストは、海山に形成される層状の鉱床である。コバルト、ニッケル、プラチナなどの希少金属を多く含む。これらの資源は、再生可能エネルギー技術やハイテク産業に欠かせないものであり、南鳥島周辺での調査が進行中である。JOGMECを中心としたコンソーシアムが資源量の精密調査と採掘技術の開発を進めており、2020年7月には南鳥島南方の排他的経済水域(EEZ)内で世界初となる掘削試験が実施された。この試験では、サンプルの採取と採掘技術の有効性を検証し、今後の商業化に向けた重要な一歩と位置付けられている。

コバルトリッチクラストは、海山に形成される層状の鉱床である。コバルト、ニッケル、プラチナなどの希少金属を多く含む。これらの資源は、再生可能エネルギー技術やハイテク産業に欠かせないものであり、南鳥島周辺での調査が進行中である。JOGMECを中心としたコンソーシアムが資源量の精密調査と採掘技術の開発を進めており、2020年7月には南鳥島南方の排他的経済水域(EEZ)内で世界初となる掘削試験が実施された。この試験では、サンプルの採取と採掘技術の有効性を検証し、今後の商業化に向けた重要な一歩と位置付けられている。

3|マンガン団塊

マンガン団塊は、太平洋中央海嶺やその近辺の深海平原に滞積する球状の鉱石で、マンガンをはじめ、ニッケル、コバルト、銅などの金属を含む。これらの資源は、国際海底機構(ISA)の管理下で調査や開発が進められており、日本もこの取り組みに参加している5。しかし、採掘コストが高額であることや、深海での採掘技術の確立が課題となっており、商業化に向けた解決策が求められている。

5 国際海底機構(International Seabed Authority, ISA)は、国連海洋法条約に基づき、1994年設立。深海底の鉱物資源の管理を主たる目的とする。マンガン団塊、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラストに関して概要調査・採択規則を採択。これらの規則に従い、日本企業やJOGMEC等が当機構と契約を締結し、探査活動を行っている。

マンガン団塊は、太平洋中央海嶺やその近辺の深海平原に滞積する球状の鉱石で、マンガンをはじめ、ニッケル、コバルト、銅などの金属を含む。これらの資源は、国際海底機構(ISA)の管理下で調査や開発が進められており、日本もこの取り組みに参加している5。しかし、採掘コストが高額であることや、深海での採掘技術の確立が課題となっており、商業化に向けた解決策が求められている。

5 国際海底機構(International Seabed Authority, ISA)は、国連海洋法条約に基づき、1994年設立。深海底の鉱物資源の管理を主たる目的とする。マンガン団塊、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラストに関して概要調査・採択規則を採択。これらの規則に従い、日本企業やJOGMEC等が当機構と契約を締結し、探査活動を行っている。

4|レアアース泥

レアアース泥は、希土類元素を豊富に含む泥状の鉱物であり、次世代のエネルギー産業やハイテク産業を支える基盤となる資源である。南鳥島海域に大規模な埋蔵が確認されており、日本の産業基盤を強化する可能性がある。しかし、深海に分布し、更に泥状であるため、効率的な採掘・処理技術の確立が課題となっている。東京大学を中心とする「レアアース泥コンソーシアム」が設立され、産官学連携でこれらの課題に取り組んでいる6。

6 現在は「レアアース泥・マンガンノジュール開発推進コンソーシアム」との名称。

レアアース泥は、希土類元素を豊富に含む泥状の鉱物であり、次世代のエネルギー産業やハイテク産業を支える基盤となる資源である。南鳥島海域に大規模な埋蔵が確認されており、日本の産業基盤を強化する可能性がある。しかし、深海に分布し、更に泥状であるため、効率的な採掘・処理技術の確立が課題となっている。東京大学を中心とする「レアアース泥コンソーシアム」が設立され、産官学連携でこれらの課題に取り組んでいる6。

6 現在は「レアアース泥・マンガンノジュール開発推進コンソーシアム」との名称。

4――国際連携と官民連携、技術革新の重要性

深海資源開発においては、環境影響を最小限に抑え、持続可能な形で資源を活用するために、国際連携と官民連携が重要である。深海底とその下層部および鉱物資源は、国連海洋法条約7に基づき「人類の共同の財産」と位置付けられており、その管理はISAが行っている8(図表4)。ISAは、探査契約の締結、規則の策定、環境影響評価(EIA)の審査を通じて、資源開発が持続可能な形で行われるよう規制を整備している。

深海資源開発においては、環境影響を最小限に抑え、持続可能な形で資源を活用するために、国際連携と官民連携が重要である。深海底とその下層部および鉱物資源は、国連海洋法条約7に基づき「人類の共同の財産」と位置付けられており、その管理はISAが行っている8(図表4)。ISAは、探査契約の締結、規則の策定、環境影響評価(EIA)の審査を通じて、資源開発が持続可能な形で行われるよう規制を整備している。深海底は大陸棚の外側に位置する海底区域であり、国際的な規制の下で利用される。一方、日本のEEZや大陸棚内に位置する海底資源は、日本に主権的権利が認められており、国内法に基づいて探査・開発が進められている。

これらの開発を推進するためには、官民連携が不可欠である。政府は「海洋開発等重点戦略」を策定し、産業界や研究機関との協力を強化している。例えば、JOGMECは民間企業や大学と連携し、技術開発を進めている。こうした連携により、商業化に向けた技術の確立やコスト削減を目指している。

技術革新は、海底資源開発の効率性と安全性を大幅に向上させている。自律型無人探査機(AUV)は、高精度の地形測量や資源分布の把握を可能にし、危険な深海環境での作業を自動化している。また、人工知能(AI)を活用したデータ解析技術は、収集した大量の情報を迅速かつ正確に分析し、探査の精度向上や開発コスト削減に寄与する。さらに、衛星データを活用した海洋状況把握(MDA)システムにより、広範囲な海域での効率的なデータ収集が可能となり、資源開発と環境保護の両立が進められている9。

7 国連海洋法条約(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)は、海底資源の利用や海洋環境の保護を規定した国際法で、1982年に採択。

8 人類の共同の財産(Common Heritage of Mankind)は、国連海洋法条約において深海底の資源が特定の国家に帰属せず、全人類の利益のために利用されるべきであるとする概念。

9 海洋状況把握(Maritime Domain Awareness, MDA)は、衛星データやセンサーを活用して、海洋の状況を監視・分析するシステムを指す。

5――生活への影響

これらの海洋資源開発が成功すれば、私たちの生活にも大きな恩恵がもたらせられよう。まず、エネルギー自給率が向上すれば、燃料輸入コストが削減され、その結果、電気料金の安定化が期待される。また、スマートフォンや電気自動車に必要な希少金属等の供給が安定すれば、新しい技術や製品の価格低下に繋がる可能性がある。

更に、新たな産業や雇用の創出を通じて、日本経済全体の成長を後押しすることも考えられる。

更に、新たな産業や雇用の創出を通じて、日本経済全体の成長を後押しすることも考えられる。

6――おわりに

メタンハイドレートや海底金属資源の開発は、日本のエネルギー安全保障と産業基盤強化にとって極めて重要な取り組みである。同時に、持続可能な開発を実現するためには、技術革新、官民連携、国際連携が不可欠である。深海に眠る「未来の資源」をどのように活用するか。その挑戦は、日本の未来を切り拓く鍵となるだろう10。

10 2008年3月18日に閣議決定された第1期海洋基本計画では、メタンハイドレートと海底熱水鉱床は10年程度で商業化実現と目論んでいた。2024年3月に改定された海洋エネルギー・鉱物資源開発計画では、メタンハイドレートは2030年度までに民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指すとしている。海底熱水鉱床とコバルトリッチクラストは、2027年度に経済性の評価の上、取組の方向性を決定、マンガン団塊及びレアアース泥については、2028年度以降も方向性の検討という記述に留まる。

10 2008年3月18日に閣議決定された第1期海洋基本計画では、メタンハイドレートと海底熱水鉱床は10年程度で商業化実現と目論んでいた。2024年3月に改定された海洋エネルギー・鉱物資源開発計画では、メタンハイドレートは2030年度までに民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指すとしている。海底熱水鉱床とコバルトリッチクラストは、2027年度に経済性の評価の上、取組の方向性を決定、マンガン団塊及びレアアース泥については、2028年度以降も方向性の検討という記述に留まる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年12月13日「研究員の眼」)

03-3512-1864

経歴

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 -

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【海底資源探査がもたらす未来-メタンハイドレートと海底金属】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

海底資源探査がもたらす未来-メタンハイドレートと海底金属のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!