- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略

NEW

コラム

2025年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

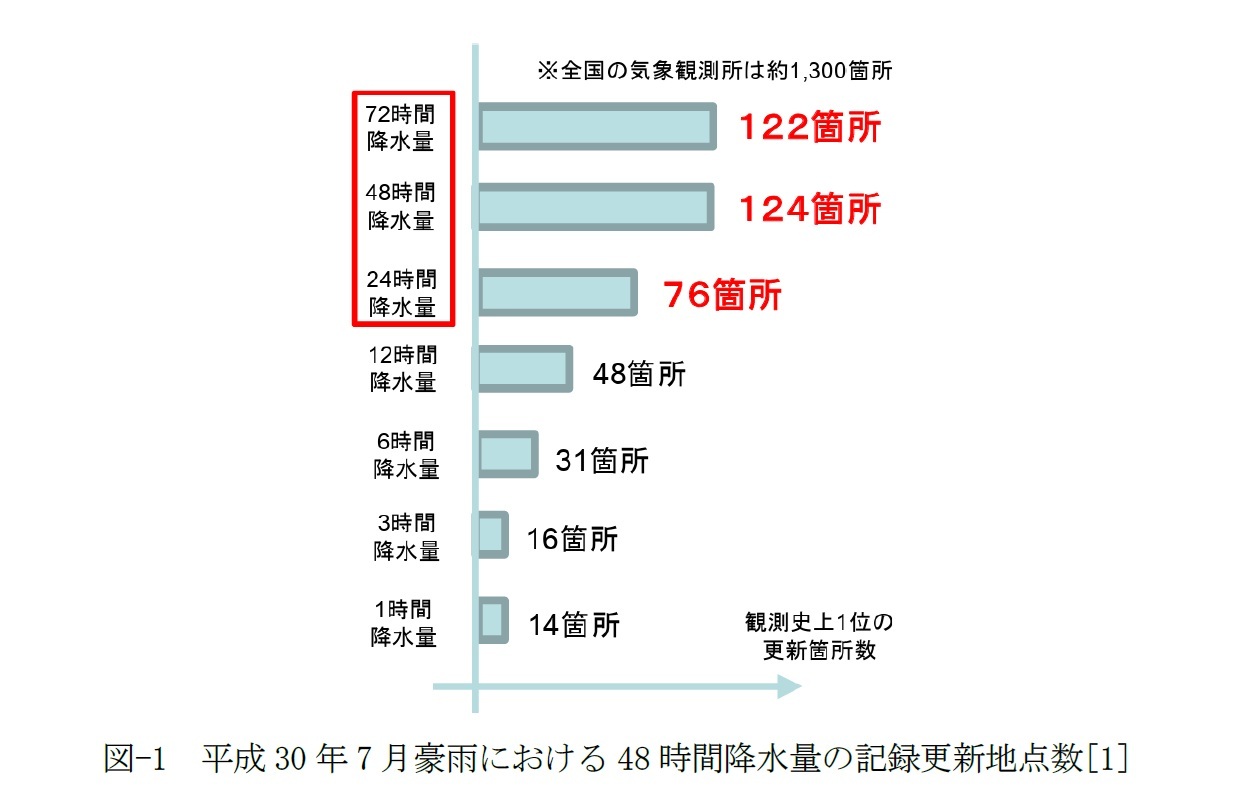

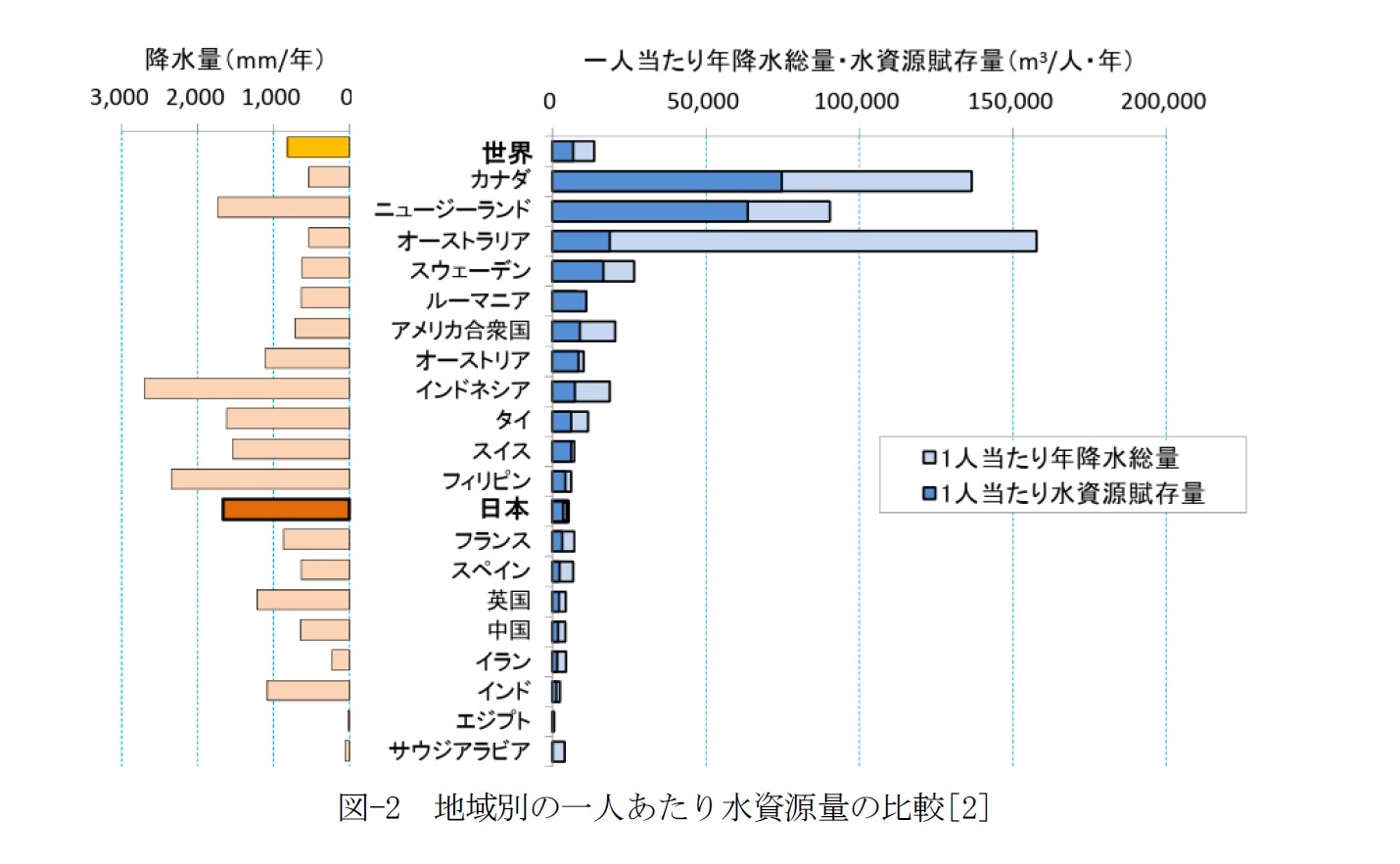

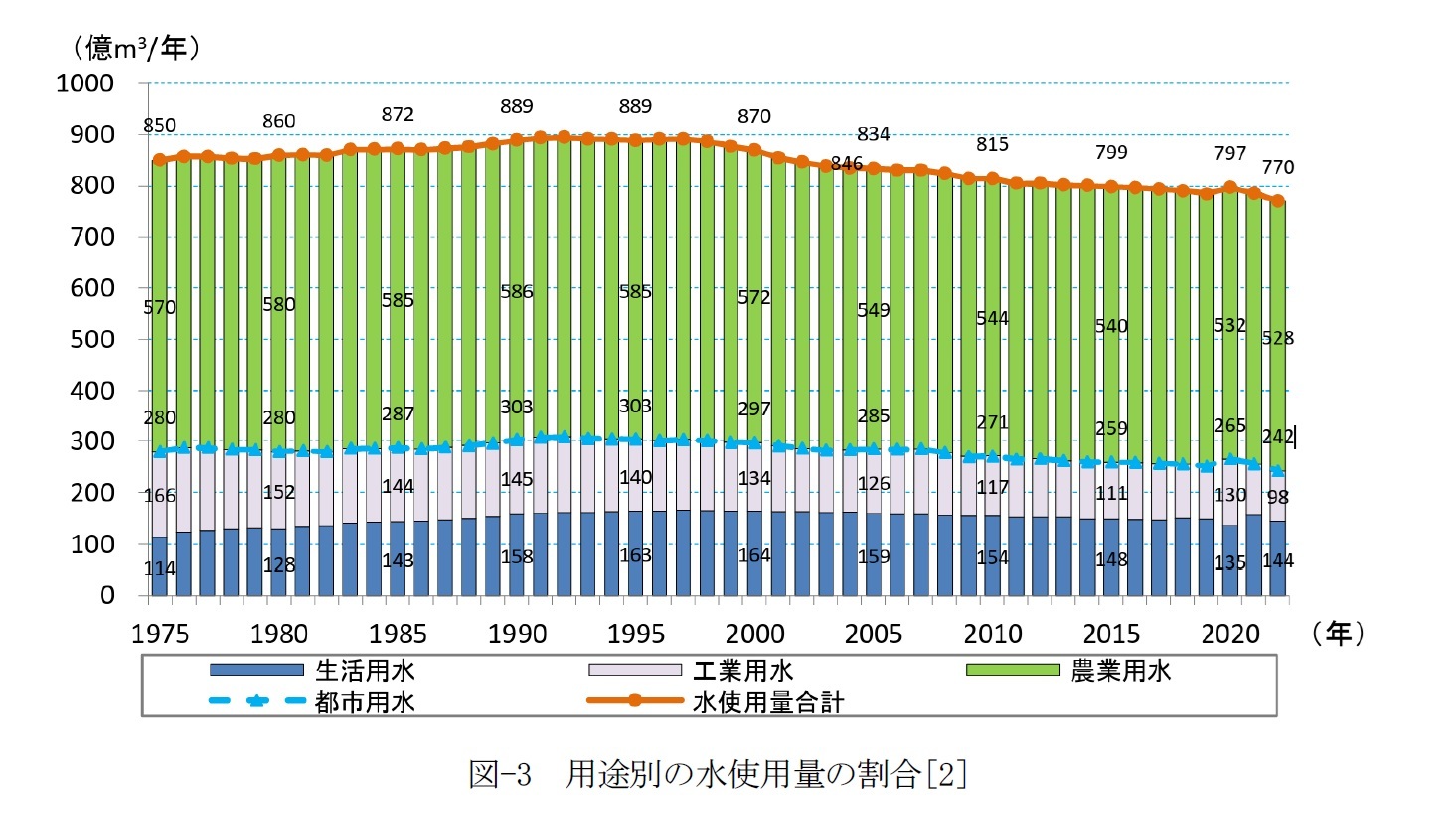

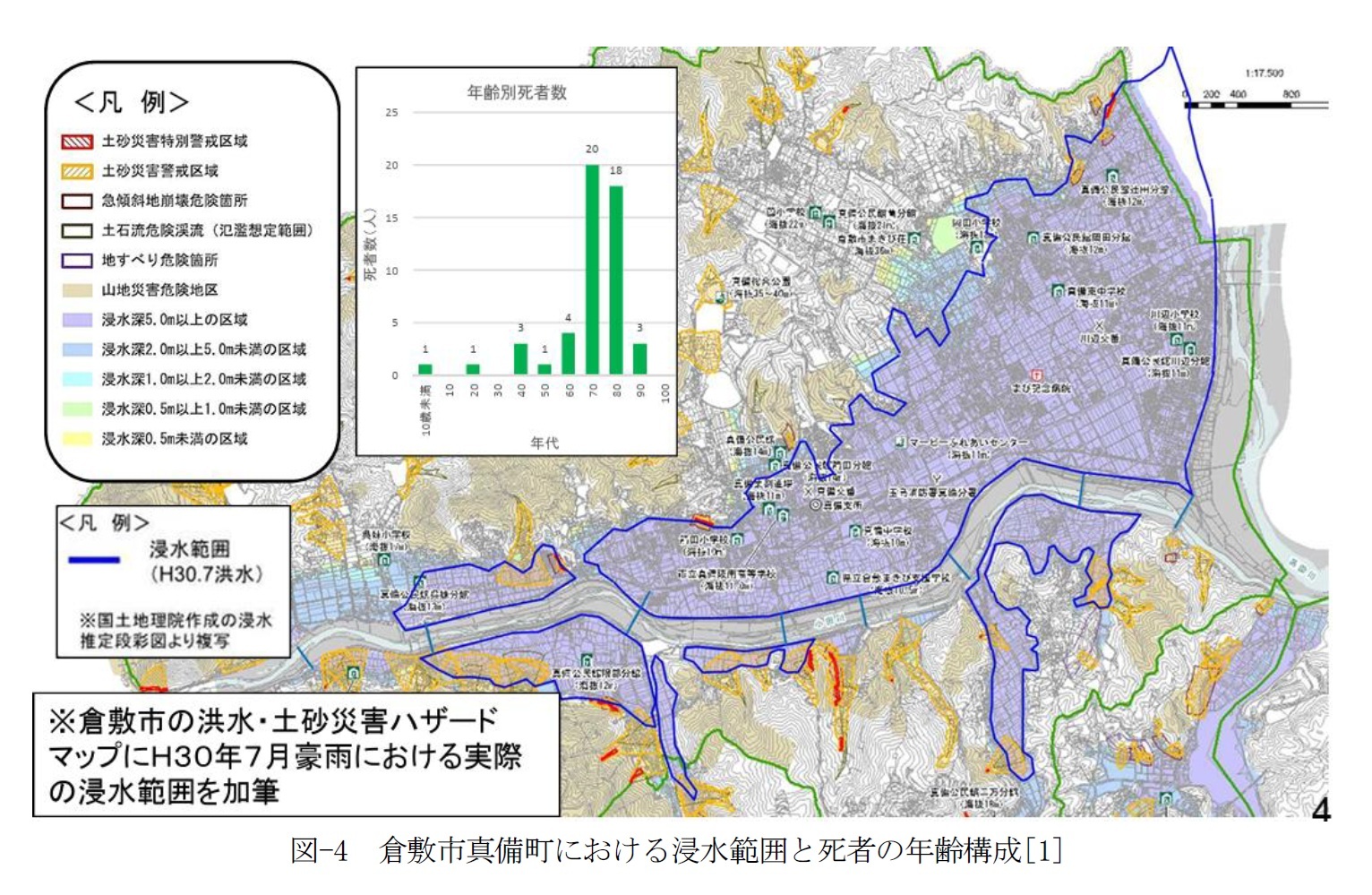

気候変動による豪雨や渇水など、性質の異なる水問題が流域単位で同時発生している現状を踏まえ、行政境界を越えた水管理の必要性を論じている。水資源の空間的偏在や用途の偏り、平成30年7月豪雨の被害分析を通じて、自治体間の連携不足や情報伝達の課題を指摘している。さらに、「水循環基本法」や「流域治水」などの制度的枠組み、「水源地域ビジョン」等の実践事例を紹介し、制度整備と地域間の信頼構築を両輪とする協働の重要性を示す。持続可能な流域連携の実現に向け、柔軟かつ継続的な協力体制の構築の必要性を述べている。

■目次

1――はじめに

2――水資源の空間的・用途的な偏り

3――流域災害の特徴と対応の限界

4――制度と実践にみる流域連携の取り組み

5――おわりに

気候変動による豪雨や渇水など、性質の異なる水問題が流域単位で同時発生している現状を踏まえ、行政境界を越えた水管理の必要性を論じている。水資源の空間的偏在や用途の偏り、平成30年7月豪雨の被害分析を通じて、自治体間の連携不足や情報伝達の課題を指摘している。さらに、「水循環基本法」や「流域治水」などの制度的枠組み、「水源地域ビジョン」等の実践事例を紹介し、制度整備と地域間の信頼構築を両輪とする協働の重要性を示す。持続可能な流域連携の実現に向け、柔軟かつ継続的な協力体制の構築の必要性を述べている。

■目次

1――はじめに

2――水資源の空間的・用途的な偏り

3――流域災害の特徴と対応の限界

4――制度と実践にみる流域連携の取り組み

5――おわりに

1――はじめに

このような複合的な水問題に対応するには、従来の市町村や都道府県といった行政単位の枠組みを越え、自然地形に基づく「流域」という視点から、広域的かつ一体的に取り組む体制が不可欠である。

2――水資源の空間的・用途的な偏り

つまり、水を「使う地域」と「供給する地域」が空間的に大きく離れており、それにもかかわらず水資源の管理や調整は自治体単位で行われている。そのため、渇水や災害といった非常時には、利害の調整や優先順位の判断が自治体ごとに異なることで、連携が困難となる場合がある。水は地形に従い広域を流れ、行政境界を越えて移動する。この構造的ギャップを解消するには、流域という自然地理に沿った単位で水の管理と運用を見直す必要がある。

3――流域災害の特徴と対応の限界

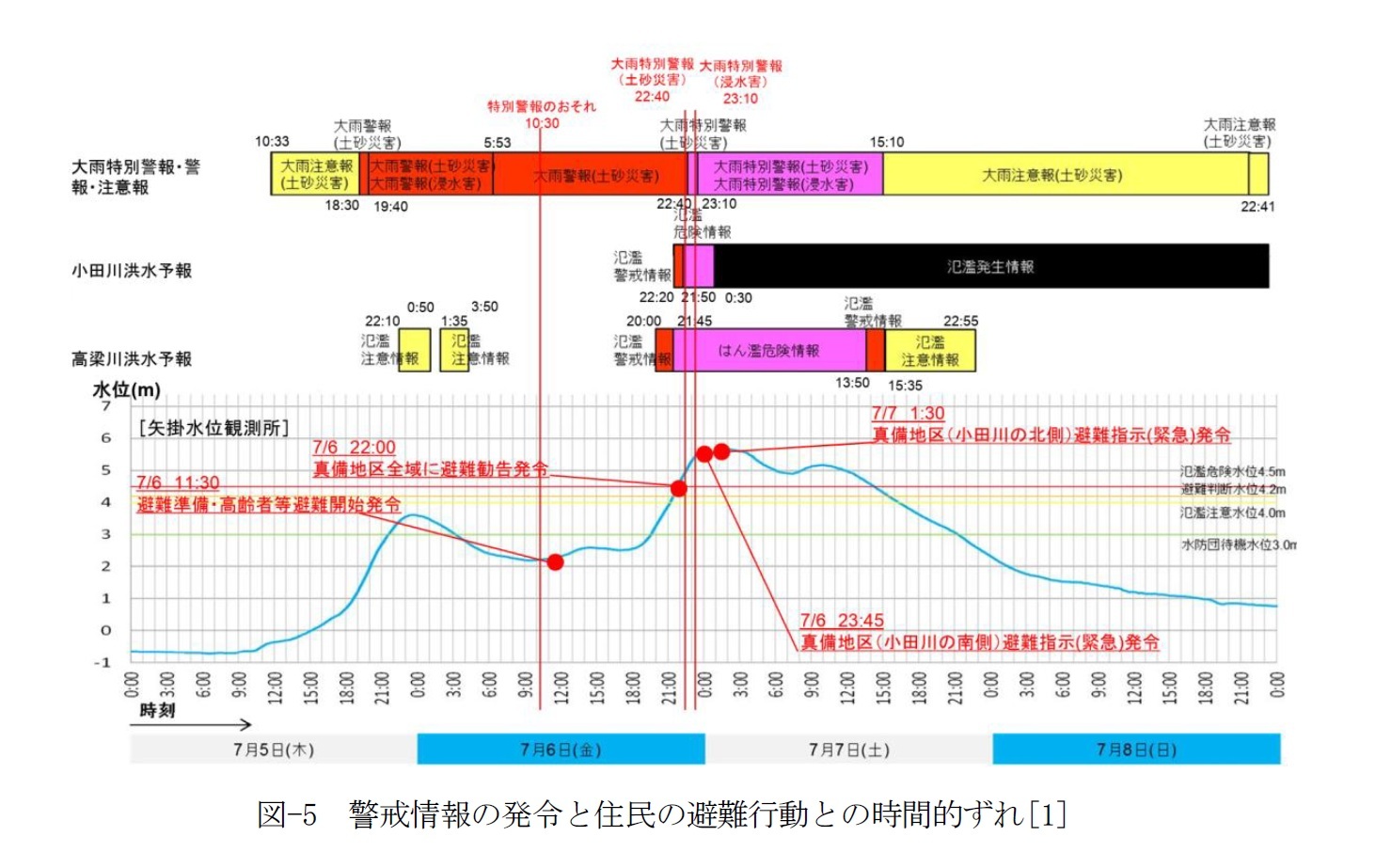

警戒情報の発令と住民の避難行動とのずれが起こっていることは、情報発信だけでは災害対応として不十分であり、避難行動を支援する体制や、事前の訓練、様々な主体が地域を越えて連携が必要であることを示している。水害は、上流の降雨が下流に直接影響を及ぼす性質をもつ災害であり、流域全体での流域内の自治体(市町村・都道府県)、河川管理者、上下水道事業体、消防・警察、地域自主防災組織が、平時にはデータ共有(降雨・水位・ダム操作・避難所受入れ)と共通トリガーの設定、災害時には役割分担と避難誘導動線の運用を行う体制が求められる。

4――制度と実践にみる流域連携の取り組み

このような課題に対応するため、国は2014年に「水循環基本法」を制定した。「水循環基本法」は、水に関わる所管・制度が用途ごとに分断されがちな状況を是正し、流域単位での健全な水循環の維持・回復を国・自治体・事業者・住民の協働で進めるための基本理念と施策枠組みを定めた法律である。

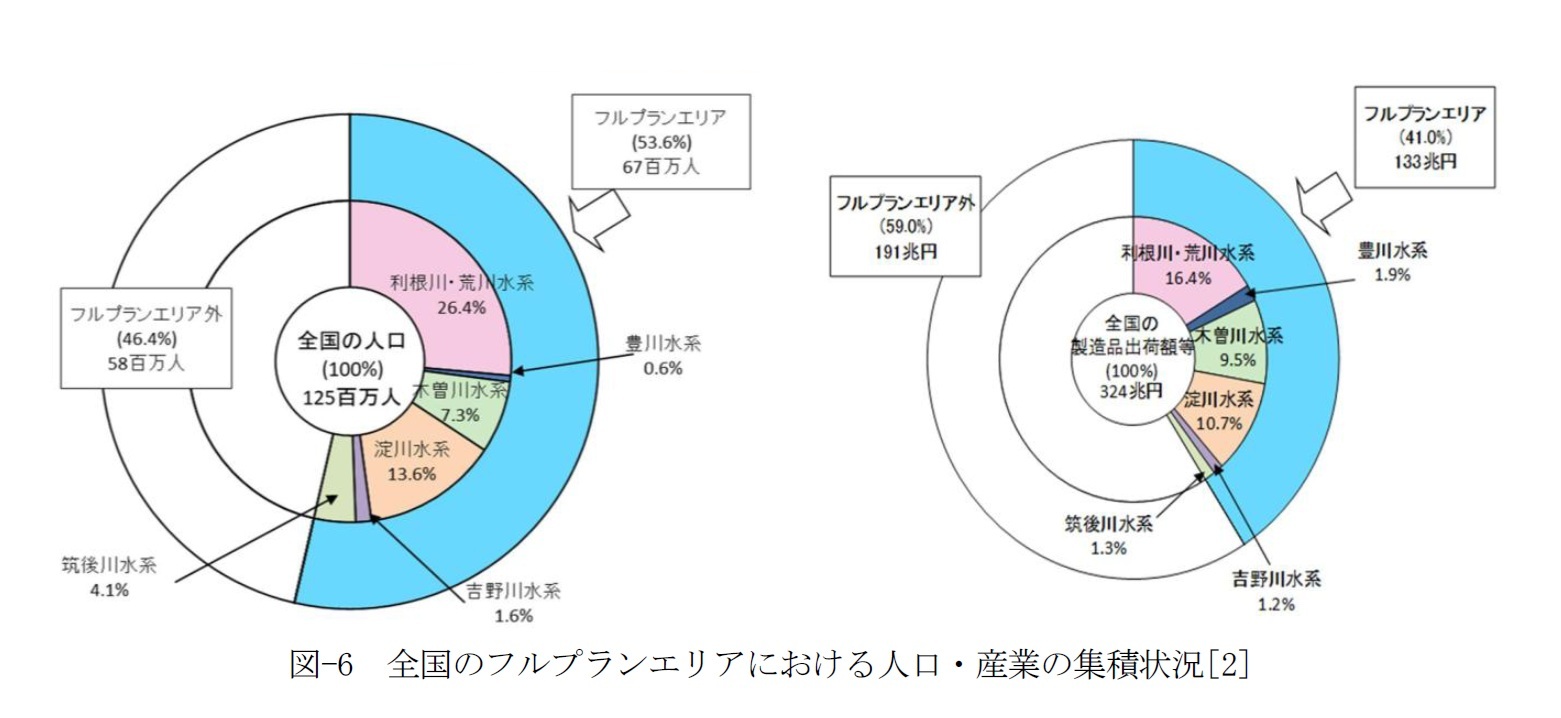

また、「流域治水」という考え方も制度的に取り入れられ、上流から下流までを包括的に管理する方針が明確になっている。特に「フルプランエリア(治水・利水の包括的な管理が計画されている地域)」と呼ばれる大規模な流域では、日本の人口の約半数と、製造業の出荷額の約半数が集中しており、これらの地域における流域連携の成否は、国全体にとって極めて重要な意味をもつ。図-6が示す地域別の水利用構成と渇水履歴を踏まえると、取水源の多様化と非常時の相互融通(広域連携)は、平常時の効率化だけでなくレジリエンス向上の効果をもつ。

また、「流域治水」という考え方も制度的に取り入れられ、上流から下流までを包括的に管理する方針が明確になっている。特に「フルプランエリア(治水・利水の包括的な管理が計画されている地域)」と呼ばれる大規模な流域では、日本の人口の約半数と、製造業の出荷額の約半数が集中しており、これらの地域における流域連携の成否は、国全体にとって極めて重要な意味をもつ。図-6が示す地域別の水利用構成と渇水履歴を踏まえると、取水源の多様化と非常時の相互融通(広域連携)は、平常時の効率化だけでなくレジリエンス向上の効果をもつ。

実践的な取り組みとしては、「水源地域ビジョン」や「水マネジメントプラットフォーム」が挙げられる。「水源地域ビジョン」は2001年から、ダム水源地域の自治体・住民等が管理者と共同で策定する地域連携の枠組みである。一方、「地下水マネジメント推進プラットフォーム」は2023年に内閣官房が活動開始した、地方公共団体等を一元的に支援する取り組みである。前者は、ダムや水源を抱える地域が地域の将来像を描き、持続可能な水利用を目指す計画であり、後者は住民・企業・行政などの関係者が協議を重ね、水の使い方や管理方針を話し合う場である。これらの取り組みは、制度だけでは解決しきれない現場の課題に対して、対話と信頼関係を基盤とする協働の仕組みとして機能している。つまり、制度整備に加えて、地域間の信頼関係や人的ネットワークによって支えられている。

5――おわりに

水問題は、単なる自然現象だけでなく、社会制度や地域間の関係性とも密接に関わる複合的な課題である。気候変動による水害の増加、水資源の偏在、インフラの老朽化といったさまざまな要素が、川の流れに沿って相互に影響を及ぼしあっている。

こうした状況に対処するには、流域全体を一つのまとまりとして捉え、地域間が協力し合う体制を築くことが重要である。とはいえ、実際の現場では地域ごとの事情や価値観、制度の違いがあるため、連携の実現には多くの困難も伴う。

住民の避難意識の差異、行政間の役割分担の不明確さなど、制度面だけでは対応しきれない課題が多く存在する。したがって、理想的な「完全な連携」を求めるのではなく、各地域の状況に応じた柔軟な取り組みを継続的に進めていくことが求められる。

今後求められるのは、次のような実践的なアプローチが考えられている。

流域連携とは、制度を整備することだけでなく、水資源の利点と災害リスクを地域全体で共有し、未来に向けて持続可能な形で管理していくための協力のしくみである。地域間での信頼を築き、小さな連携を積み重ねていく努力こそが、将来の水の安全と地域の安定に直結するものである。

こうした状況に対処するには、流域全体を一つのまとまりとして捉え、地域間が協力し合う体制を築くことが重要である。とはいえ、実際の現場では地域ごとの事情や価値観、制度の違いがあるため、連携の実現には多くの困難も伴う。

住民の避難意識の差異、行政間の役割分担の不明確さなど、制度面だけでは対応しきれない課題が多く存在する。したがって、理想的な「完全な連携」を求めるのではなく、各地域の状況に応じた柔軟な取り組みを継続的に進めていくことが求められる。

今後求められるのは、次のような実践的なアプローチが考えられている。

- 流域ごとに課題を明確にし、共有する仕組みを構築する。

- 異なる立場の関係者が継続的に対話できる場を設ける。

- 防災・水資源に関する情報の透明性とアクセス性を確保する。

- 教育や広報を通じて、住民の水に対する意識を長期的に醸成する。

流域連携とは、制度を整備することだけでなく、水資源の利点と災害リスクを地域全体で共有し、未来に向けて持続可能な形で管理していくための協力のしくみである。地域間での信頼を築き、小さな連携を積み重ねていく努力こそが、将来の水の安全と地域の安定に直結するものである。

[1] 国土交通省, 「平成30年7月豪雨災害の概要と被害の特徴」, 2018.

[2] 国土交通省 水管理・国土保全局水資源部, 「令和7年度版 日本の水資源の現況」, 2025.

(2025年10月31日「研究員の眼」)

03-3512-1817

経歴

- 【職歴】

2022年 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士(工学)

2022年 ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・土木学会

・日本都市計画学会

・日本計画行政学会

島田 壮一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/10/29 | 地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/08/08 | 誰かの日常が、未来の記録に-誰もが担える記録行為の場としてのWikimedia Commonsの可能性- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/07 | 立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか-空間構造と身体配置が生む偶発的コミュニケーション- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!