- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 行き先を探す“核の荷物”~高レベル放射性廃棄物の最終処分とエネルギー政策~

コラム

2025年03月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本のエネルギー政策において、原子力発電はエネルギー安全保障およびカーボンニュートラルの実現に向けた重要な柱とされている。2025年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーと共に原発の活用が強調され、原発の再稼働や建て替え、新型炉の開発が推進されることとなった。

しかし、原子力発電の利用を進める上で不可避の課題がある。それが高レベル放射性廃棄物(HLW)の最終処分問題である。これは、日本のエネルギー政策において長年の課題となっており、現時点で最終処分場は決定していない。第7次エネルギー基本計画では、「立地地域との共生に向けた政策や国民各層とのコミュニケーションの深化・充実、核燃料サイクル・廃炉・最終処分といったバックエンドプロセスの加速化を進める」と明記されており、最終処分の必要性が改めて示された。

本稿では、HLWの現状と管理方法、最終処分場選定の進捗に触れつつ、日本の原子力政策の根幹に横たわるこの問題について考える。

しかし、原子力発電の利用を進める上で不可避の課題がある。それが高レベル放射性廃棄物(HLW)の最終処分問題である。これは、日本のエネルギー政策において長年の課題となっており、現時点で最終処分場は決定していない。第7次エネルギー基本計画では、「立地地域との共生に向けた政策や国民各層とのコミュニケーションの深化・充実、核燃料サイクル・廃炉・最終処分といったバックエンドプロセスの加速化を進める」と明記されており、最終処分の必要性が改めて示された。

本稿では、HLWの現状と管理方法、最終処分場選定の進捗に触れつつ、日本の原子力政策の根幹に横たわるこの問題について考える。

2――放射性廃棄物の現状と管理方法

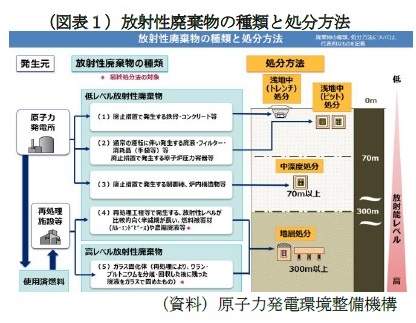

日本では、原則として使用済み核燃料の再処理を行う方針を採用している。しかし、六ヶ所再処理工場の本格稼働が27回延期され、未再処理の使用済み核燃料が国内で長期貯蔵されている。現在、約27,000本のガラス固化体が存在し、これらの管理が喫緊の課題となっている1。

日本では、原則として使用済み核燃料の再処理を行う方針を採用している。しかし、六ヶ所再処理工場の本格稼働が27回延期され、未再処理の使用済み核燃料が国内で長期貯蔵されている。現在、約27,000本のガラス固化体が存在し、これらの管理が喫緊の課題となっている1。HLWは30~50年間の冷却期間を経て、最終的には地下300m以深の地層に埋設する「地層処分」が基本方針となっている。しかし、日本の地質は火山活動や地震の影響を受けやすく、地層処分の適地選定には慎重な検討が求められる。

1 地層処分関係データ「高レベル放射性廃棄物の量(2024年3月末時点)(原子力発電環境整備機構)https://www.numo.or.jp/eess/materials/sozai_status/(2025年3月11日閲覧)

3――最終処分場の必要性と進捗状況

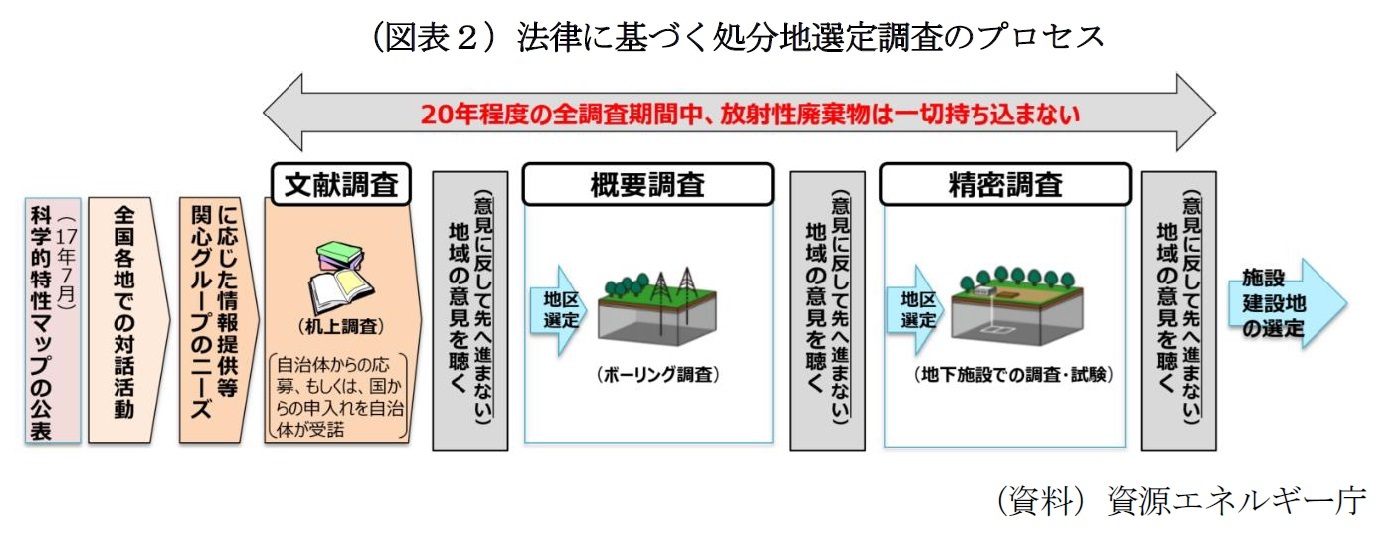

各段階で地元の意見を聞き、反対の場合は次の段階に進まない仕組みである。この慎重なプロセスを通じて、安全性の確保と地域の理解の両立を図ることが求められている。

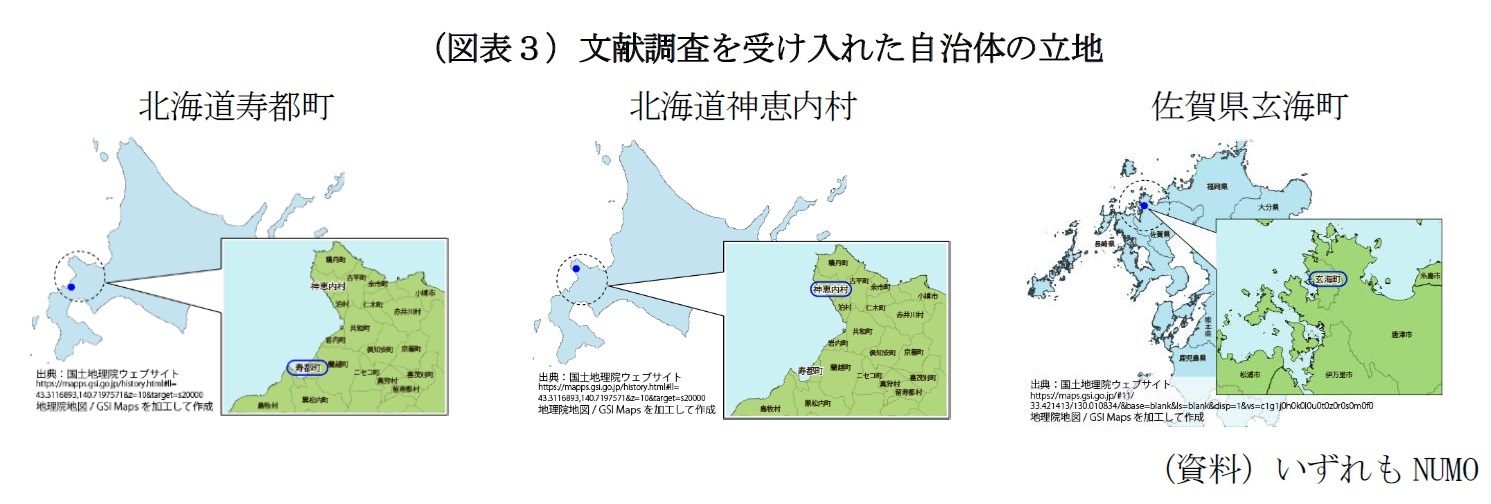

現在、北海道の寿都町(すっつちょう)と神恵内村(かもえないむら)では文献調査が完了し、報告書が提出された3。2024年6月からは佐賀県玄海町(げんかいちょう)で文献調査が進行中である(図表3)。だが、自治体内部での意見対立や住民の反発が顕在化している。2024年7月の経済産業省の会議では、「小規模自治体では役所に親族がいる等の理由から、反対の意思表示が難しい」等との意見も出された。また、賛否をめぐり住民間で分断にも似た状況が惹起されたとの指摘もあった4。

現在、北海道の寿都町(すっつちょう)と神恵内村(かもえないむら)では文献調査が完了し、報告書が提出された3。2024年6月からは佐賀県玄海町(げんかいちょう)で文献調査が進行中である(図表3)。だが、自治体内部での意見対立や住民の反発が顕在化している。2024年7月の経済産業省の会議では、「小規模自治体では役所に親族がいる等の理由から、反対の意思表示が難しい」等との意見も出された。また、賛否をめぐり住民間で分断にも似た状況が惹起されたとの指摘もあった4。

2 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)

3 2024年11月に調査報告書がNUMOから北海道知事および寿都町長、神恵内村長に提出された。その後、文献調査報告書に関して、両自治体以外も含め、説明会が開催されている。北海道においては、特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いとする条例が制定されている。本稿執筆時点で、北海道知事は「この条例制定の趣旨を踏まえ、仮に概要調査に移行しようとする場合には現時点で反対の意見を述べる」としている。(NUMOウェブサイト「地層処分の国民的議論に向けて」)https://www.numo.or.jp/chisoushobun/meeting/(2025年3月10日閲覧)

4 総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会特定放射性廃棄物小委員会

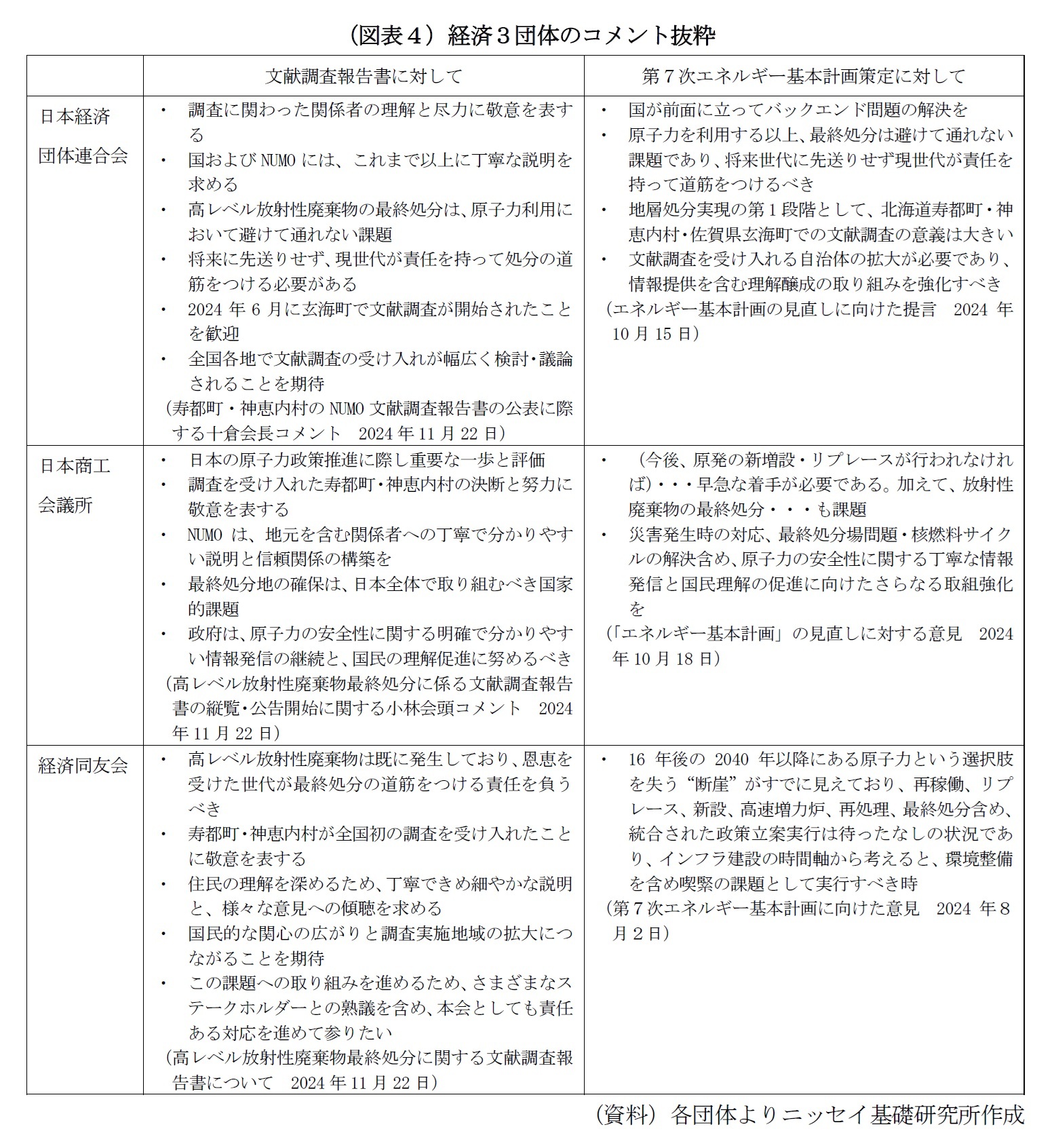

このように、経済界の3団体は、それぞれの立場から最終処分問題の必要性を認めているものの、対応の姿勢には違いがみられる。経団連は「国が前面に立つべき」との立場を明確にし、日本商工会議所は「国民理解の促進を政府に求める」形で、基本的に政府主導の対応を期待している。一方で、経済同友会は、「本会としても責任ある対応を進める」とし、経済界として一定の主体的な関与を示唆している。

経済界も原発の受益者のひとつであり、最終処分の必要性を唱えるだけではなく、自ら何ができるかを提示し、その役割を果たすことで社会的な信頼が向上すると考えられる。最終処分問題の解決には長期的な視点と不断の努力が求められ、社会全体での議論の深化が不可欠である5。

5 他方、地質学者などを中心に、日本の国土においては、10万年以上高レベル放射性廃棄物を地層処分できる適地はない、という見方もある(2024年2月、「声明 世界最大級の変動帯の日本に、地層処分の適地はない」(2024年3月29日 資源エネルギー庁 第2回特定放射性廃棄物小委員会地層処分技術ワーキンググループ 参考資料1)等。

経済界も原発の受益者のひとつであり、最終処分の必要性を唱えるだけではなく、自ら何ができるかを提示し、その役割を果たすことで社会的な信頼が向上すると考えられる。最終処分問題の解決には長期的な視点と不断の努力が求められ、社会全体での議論の深化が不可欠である5。

5 他方、地質学者などを中心に、日本の国土においては、10万年以上高レベル放射性廃棄物を地層処分できる適地はない、という見方もある(2024年2月、「声明 世界最大級の変動帯の日本に、地層処分の適地はない」(2024年3月29日 資源エネルギー庁 第2回特定放射性廃棄物小委員会地層処分技術ワーキンググループ 参考資料1)等。

5――おわりに

原発を推進するか否かにかかわらず、放射性廃棄物の処分問題は既に生じており、その解決なしに「持続可能なエネルギー政策」は成り立たない。推進派はこの問題を軽視すべきでなく、また反対派も「処分が解決しないから原発を止めるべき」という議論にとどまらず、処分問題の未解決がエネルギー政策全体に与える影響をどう位置付けるかについて、より深い議論が求められる。

昨年11月に寿都町で開催されたシンポジウムで、寿都町長が作家の真山仁氏の言葉を紹介していた。「安全というのはデータ的数値的なもので、安心とはデータではなく信頼関係」という趣旨である6。説明会や聞き取り調査を実施するNUMOのみならず、すべての関係者にとって、改めて深く考えるべき視点であろう7。

6 2024年11月15日 寿都町主催シンポジウム シリーズ第1回「専門家と考えよう 地層処分のこと」議事録。もとの真山仁氏の発言は、2021年12月2日放送NHK「クローズアップ現代」におけるもの。

7 NUMOは、第5回特定放射性廃棄物小委員会において、「寿都町でのインタビューにご協力を頂いた町民の皆さまへ」という謝罪文書を提出している。住民との「対話の場」における住民への聞き取り調査の進め方の不備が住民の不信感を招いたことが背景。情報提供の偏りとリスク説明の不十分さ、「対話の場」の双方向性の欠如、住民の分断と対立の助長、文献調査受け入れプロセスの不透明性等が、同小委員会「参考資料5」で指摘されている。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/005.html (2025年2月21日閲覧)

昨年11月に寿都町で開催されたシンポジウムで、寿都町長が作家の真山仁氏の言葉を紹介していた。「安全というのはデータ的数値的なもので、安心とはデータではなく信頼関係」という趣旨である6。説明会や聞き取り調査を実施するNUMOのみならず、すべての関係者にとって、改めて深く考えるべき視点であろう7。

6 2024年11月15日 寿都町主催シンポジウム シリーズ第1回「専門家と考えよう 地層処分のこと」議事録。もとの真山仁氏の発言は、2021年12月2日放送NHK「クローズアップ現代」におけるもの。

7 NUMOは、第5回特定放射性廃棄物小委員会において、「寿都町でのインタビューにご協力を頂いた町民の皆さまへ」という謝罪文書を提出している。住民との「対話の場」における住民への聞き取り調査の進め方の不備が住民の不信感を招いたことが背景。情報提供の偏りとリスク説明の不十分さ、「対話の場」の双方向性の欠如、住民の分断と対立の助長、文献調査受け入れプロセスの不透明性等が、同小委員会「参考資料5」で指摘されている。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/radioactive_waste/005.html (2025年2月21日閲覧)

(2025年03月13日「研究員の眼」)

03-3512-1864

経歴

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【行き先を探す“核の荷物”~高レベル放射性廃棄物の最終処分とエネルギー政策~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

行き先を探す“核の荷物”~高レベル放射性廃棄物の最終処分とエネルギー政策~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!