- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- アセットアロケーション >

- 低PBR株の復活は時期尚早か

2016年10月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

PBRとは、株価を一株当り自己資本で割った株式指標である。値が小さいほど株価は割安、大きいほど株価は割高であることを意味する。日本の株式市場では、低PBR株は高PBR株と比べて堅調に株価が推移し、超過収益を得られる傾向があることが知られている。しかし近年、その傾向が見られなくなってきている。

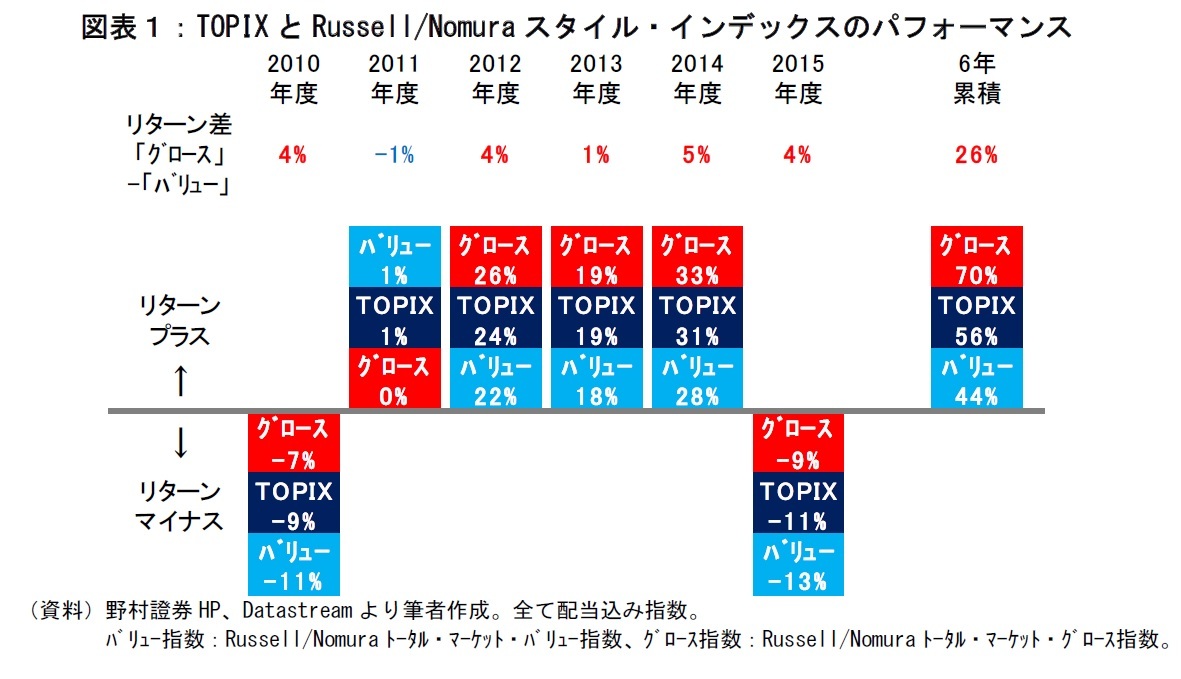

実際にRussell/Nomuraスタイル・インデックスの年度ごとのパフォーマンスをみてみよう(図表1)。Russell/Nomuraスタイル・インデックスでは、バリュー指数が低PBR株で構成された指数、グロース指数は高PBR銘柄で構成された指数となっている。つまり、バリュー指数がグロース指数よりも高パフォーマンスだったならば、低PBR株は超過収益を得ていたといえる。

2012年度以降、バリュー指数がグロース指数を劣後し続けており、低PBR株は相対的に低迷していたことが分かる。それ以前の2010年度もグロース指数が優位であった。2011年度はバリュー指数がグロース指数を上回る収益をあげていたが、リターンの差は0.6%しかなかった。2010年度から2015年度まで通してみると、グロース指数の累積リターンが70%に対してバリュー指数が44%と、6年間で26%も劣後したのだ。

ここで低PBR株が低迷した要因として、金融株の影響がまず挙げられる。低PBR株には銀行、保険、証券などの金融株が多く含まれている。ゆえに、低PBR株のパフォーマンスは金融業独特の要因の影響を受けやすくなっている。特に2013年度や2015年度は、金融株が低PBR株全体のパフォーマンスを押し下げたと考えられる。

実際にRussell/Nomuraスタイル・インデックスの年度ごとのパフォーマンスをみてみよう(図表1)。Russell/Nomuraスタイル・インデックスでは、バリュー指数が低PBR株で構成された指数、グロース指数は高PBR銘柄で構成された指数となっている。つまり、バリュー指数がグロース指数よりも高パフォーマンスだったならば、低PBR株は超過収益を得ていたといえる。

2012年度以降、バリュー指数がグロース指数を劣後し続けており、低PBR株は相対的に低迷していたことが分かる。それ以前の2010年度もグロース指数が優位であった。2011年度はバリュー指数がグロース指数を上回る収益をあげていたが、リターンの差は0.6%しかなかった。2010年度から2015年度まで通してみると、グロース指数の累積リターンが70%に対してバリュー指数が44%と、6年間で26%も劣後したのだ。

ここで低PBR株が低迷した要因として、金融株の影響がまず挙げられる。低PBR株には銀行、保険、証券などの金融株が多く含まれている。ゆえに、低PBR株のパフォーマンスは金融業独特の要因の影響を受けやすくなっている。特に2013年度や2015年度は、金融株が低PBR株全体のパフォーマンスを押し下げたと考えられる。

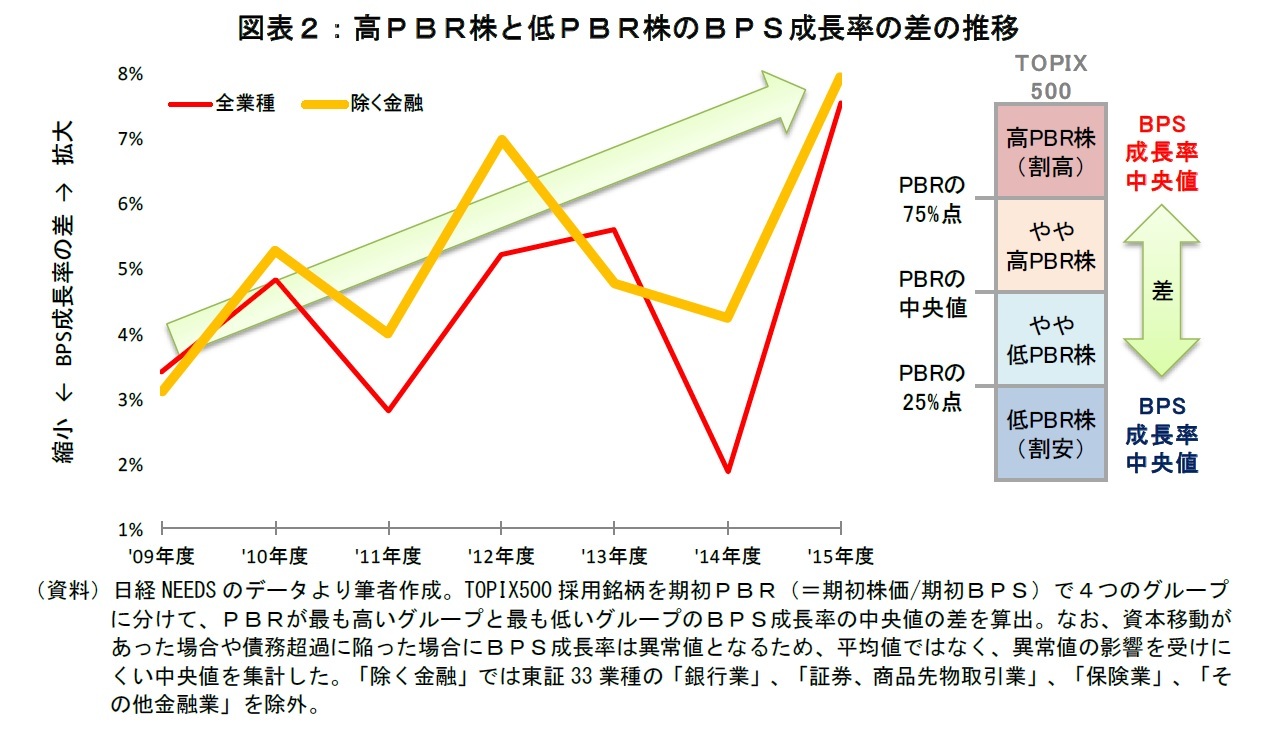

つまり、相対的にBPS成長率が高かった分、低PBR株よりも高PBR株の株価は下支えされていたと考えられる。実際に高PBR銘柄と低PBR銘柄との年度ごとのBPS成長率の差の推移を見ると、金融株の有無に関係なく、高PBR株が低PBR株と比べて一貫してBPS成長率が高い傾向があった(図表2)。特に、2015年度はBPS成長率の差が大きかった。

さらに2010年以降、BPSの成長格差が拡大していたことも、低PBR株にはマイナスに働いたと思われる。BPSの拡大が緩慢な企業は、投資家の間で評価が見直されにくいのではないだろうか。そのため、この6年間は低PBR株が低PBRのまま放置されやすい環境にあったと思われる。

低PBR株は足元、復調の兆しが見えている。7月中旬以降の株価の反発に伴い、低PBR株の株価が大きく上昇したためである。しかし、BPSの成長格差は維持され、BPSの成長を織り込む過程で再び高PBR株(グロース指数)が浮上してくる可能性がある。また、金融株は金融政策や市場の動向に左右され、引き続き大きく変動することもあるだろう。ゆえに、足元の低PBR株の急反発は長く続かず、一時的な動きで終わってしまうこともあると筆者は考えている。今後の動向には注意が必要といえよう。

さらに2010年以降、BPSの成長格差が拡大していたことも、低PBR株にはマイナスに働いたと思われる。BPSの拡大が緩慢な企業は、投資家の間で評価が見直されにくいのではないだろうか。そのため、この6年間は低PBR株が低PBRのまま放置されやすい環境にあったと思われる。

低PBR株は足元、復調の兆しが見えている。7月中旬以降の株価の反発に伴い、低PBR株の株価が大きく上昇したためである。しかし、BPSの成長格差は維持され、BPSの成長を織り込む過程で再び高PBR株(グロース指数)が浮上してくる可能性がある。また、金融株は金融政策や市場の動向に左右され、引き続き大きく変動することもあるだろう。ゆえに、足元の低PBR株の急反発は長く続かず、一時的な動きで終わってしまうこともあると筆者は考えている。今後の動向には注意が必要といえよう。

(2016年10月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低PBR株の復活は時期尚早か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低PBR株の復活は時期尚早かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!