- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは

日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■「高齢社会対策大綱」とは?

1 日本の高齢社会対策の基本的枠組みは「高齢社会対策基本法」に基づいている。同法は、高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを目的とし、高齢社会対策の基本理念として、公正で活力ある、地域社会が自立と連帯の精神で立脚して形成される、豊かな社会の構築を掲げている。

2 分野別の基本的施策は、「就業・所得」、「健康・福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」、「研究開発・国際展開等」から構成される。

3 高齢社会対策大綱のこれまでの改訂時期:1996年(最初)、2001年、2012年、2018年、2024年(今回)

■ 今回の改訂内容のポイントと考察

(1)「高齢社会対策」は高齢者を支えるための取組みだけではない

まず冒頭の「大綱策定の目的」のところになるが、下記のとおり「高齢社会対策」は高齢者を支えるための取組みだけではなく、全ての世代の人のための取組みであることが明記されている。これはこれまでの大綱では見られなかった内容であるが、「高齢社会」のことは「高齢者」の話であり自分には関係ないと考えてしまう人も少なくないこと、また今後の日本社会を展望すれば「社会を支える側の担い手の確保が重要である」ことを念頭に言及されたものと考えられる。大綱を理解する前提としてまず確認いただきたい。

なお、若干敷衍すれば、高齢社会の問題を解決することは、個人にとっては、人生100年時代と言われる長寿の時代を“如何に最期まで安心して生きていけるか”、という問題の解決に貢献することとも言い換えられ、この点をより優先的に強調する観点からは、「長寿社会対策大綱」と名称変更した方が良いのかもしれないがどうであろうか。

<大綱策定の目的(一部抜粋)>

・「高齢社会対策」とは、増加する高齢者を支えるための取組みだけではない。今後、高齢者の割合がこれまで以上に大きくなっていく社会を前提として、全ての世代の人々にとって持続可能な社会を築いていくための取組みである。

・高齢者の割合が大きくなっていく中で、高齢者が暮らしやすい社会をつくることは、他の世代の人にとっても優しく暮らしやすい社会の実現につながる。そして、そのことは、将来いずれ高齢期を迎える世代の人にとっても安心して豊かに暮らせる社会づくりをしていくことにほかならない。

・年齢によって分け隔てられることなく、若年世代から高齢世代までの全ての人が、それぞれの状況に応じて「支える側」にも「支えられる側」にもなれる社会を目指し、全世代の人々が「超高齢社会」を構成する一員として、希望が持てる未来を切り拓いていくことが必要。

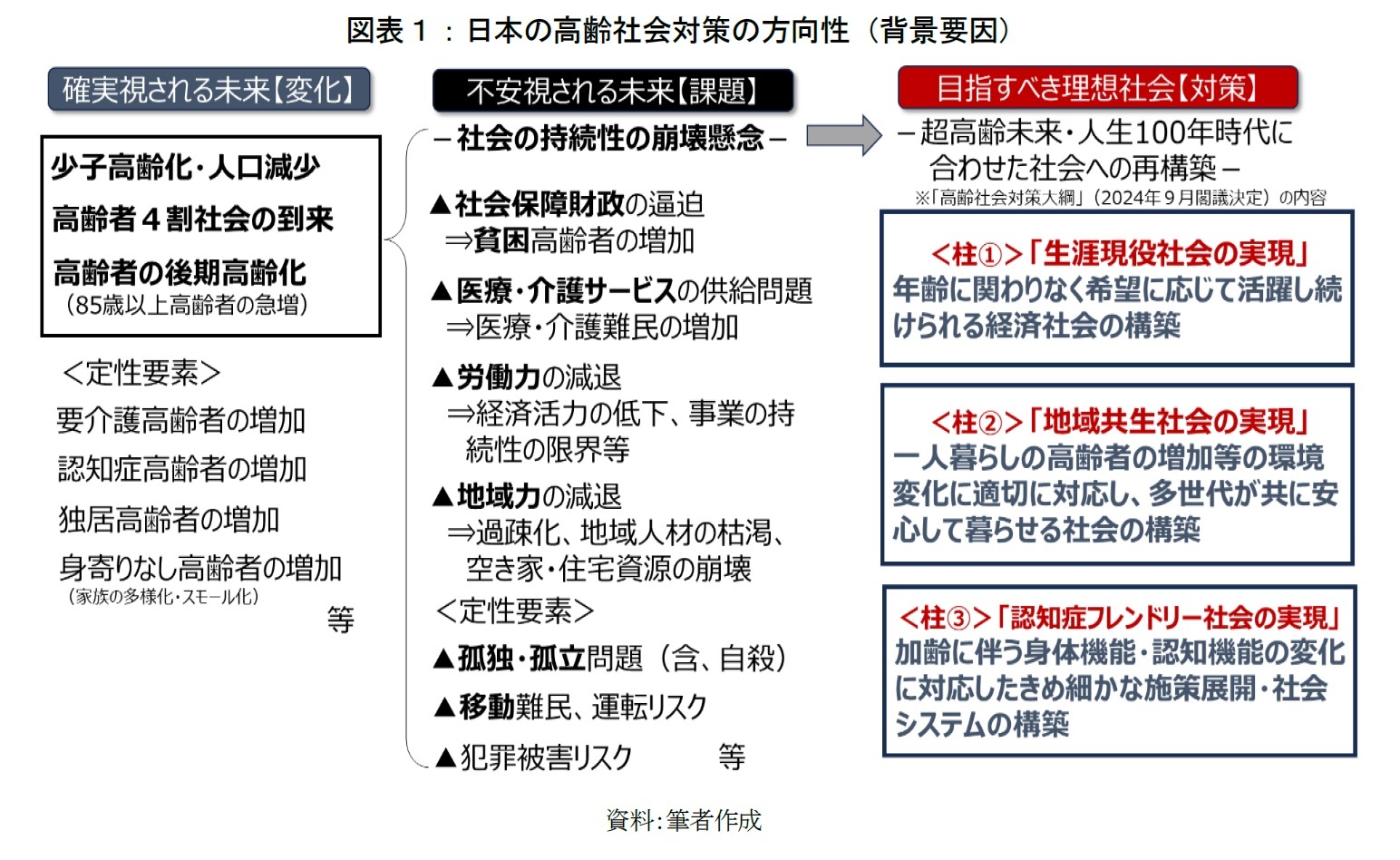

次に、具体的な内容についてである。詳細は大綱(本文)あるいは後掲の別紙にまとめた主な施策をご覧いただいてもわかるとおり広範多岐にわたるものである。ただ、何をすべきか、どのような社会に向かっていくべきかについては、次の3つの社会を実現していくこととして整理されている。これらが今回の高齢社会対策大綱の柱になるものであり、日本が目指す未来社会の姿と言える。

<高齢社会対策大綱が目指す3つの社会(柱)>

柱①:年齢に関わりなく希望に応じて活躍し続けられる経済社会の構築→「生涯現役社会」の実現

柱②:一人暮らしの高齢者の増加等の環境変化に適切に対応し、多世代が共に安心して暮らせる社会の構

築→「地域共生社会」の実現

柱③:加齢に伴う身体機能・認知機能の変化に対応したきめ細かな施策展開・社会システムの構築

→「認知症フレンドリー社会」の実現

※下線部分は、端的に理解できるように筆者がつけ加えた表現。

一つは、“第2・3の地域課題に取り組むシニアを増やしていく”ということである。このことは大綱の中で直接的な表現はなくとも、前提認識として盛り込まれていることと考えられる。定年後あるいは高齢期を迎えて、何をしてよいかわからない、やりたいことが見つからない人は未だに多いと思われる。高齢者の体力的な若返りが確認されている中で、まだまだ元気に活躍できる高齢者が一人でも多く、地域の問題、認知症の問題に向き合って行動していけば、第1の社会のみならず第2・3の社会の実現に貢献していくことになり、一石三鳥と言えるだろう。目指す社会に向けた施策が広範多岐に及ぶだけに、このように課題を集約的に相互に関連付けながら効率的・効果的に取組む、いわば立体的な取組みが有益と考える。この点、大綱の中でも「学習・社会参加」の分野において「地域社会の担い手確保」の文脈で施策が明記されているがやや物足りない。あくまで本人の希望が優先される話ではあるが、社会として“定年後あるいは高齢期は地域の中で活躍する、貢献することが当たり前”となるような文化・価値観を育んでいくことは有用であろう。そのために必要なもっと優先度高い取組み(政策)が今後展開されていくことを期待したいところである。

もう一つは、「加齢に関する理解の促進」という点である。これは大綱の「学習・社会参加」の分野で第一に挙げられたものであり、これまでの大綱では見られなかった内容である。支え合いの社会を目指す上では、様々な面で世代間の理解は必要である。年をとるとどうなるのか、「加齢」に対する理解を深めることは、高齢者に対する理解につながると同時に自分自身の将来に対する備えにもなる。この点、大綱の前提となった検討会の報告書では、それらの知識を提供するジェロントロジー(老年学)を学ぶことが必要であり意義があることが明記されている。加齢の実態と高齢者を正しく理解することが、3つの社会の実現に取り組んでいく上で必須のことと考えられるだけに、ジェロントロジーの教育や研究等が、今後社会に広く広がっていくことも大いに期待したい。

以上、僅かな考察に止まるが、今回改訂された高齢社会対策大綱をぜひご覧いただいて、それぞれの立場でこれから何ができるか、何をしていくべきか、一度考えていただければ幸いである。

4 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果より。

5 65歳以上の一人暮らしは2020年から2040年にかけて370万人増加し約1041万人になる見込み。

■今回改訂された「高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定)」

https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_r06.pdf

■「高齢社会対策大綱の策定のための検討会報告書(令和6年8月5日)」(参考)

https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/pdf/houkoku_r06.pdf

(2025年02月13日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とはのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!