- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の雇用・就労 >

- セカンドライフの空洞化問題(3)-定年と生き方モデル

セカンドライフの空洞化問題(3)-定年と生き方モデル

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

※本稿は、主に定年のある会社員、公務員等を対象に記載している。

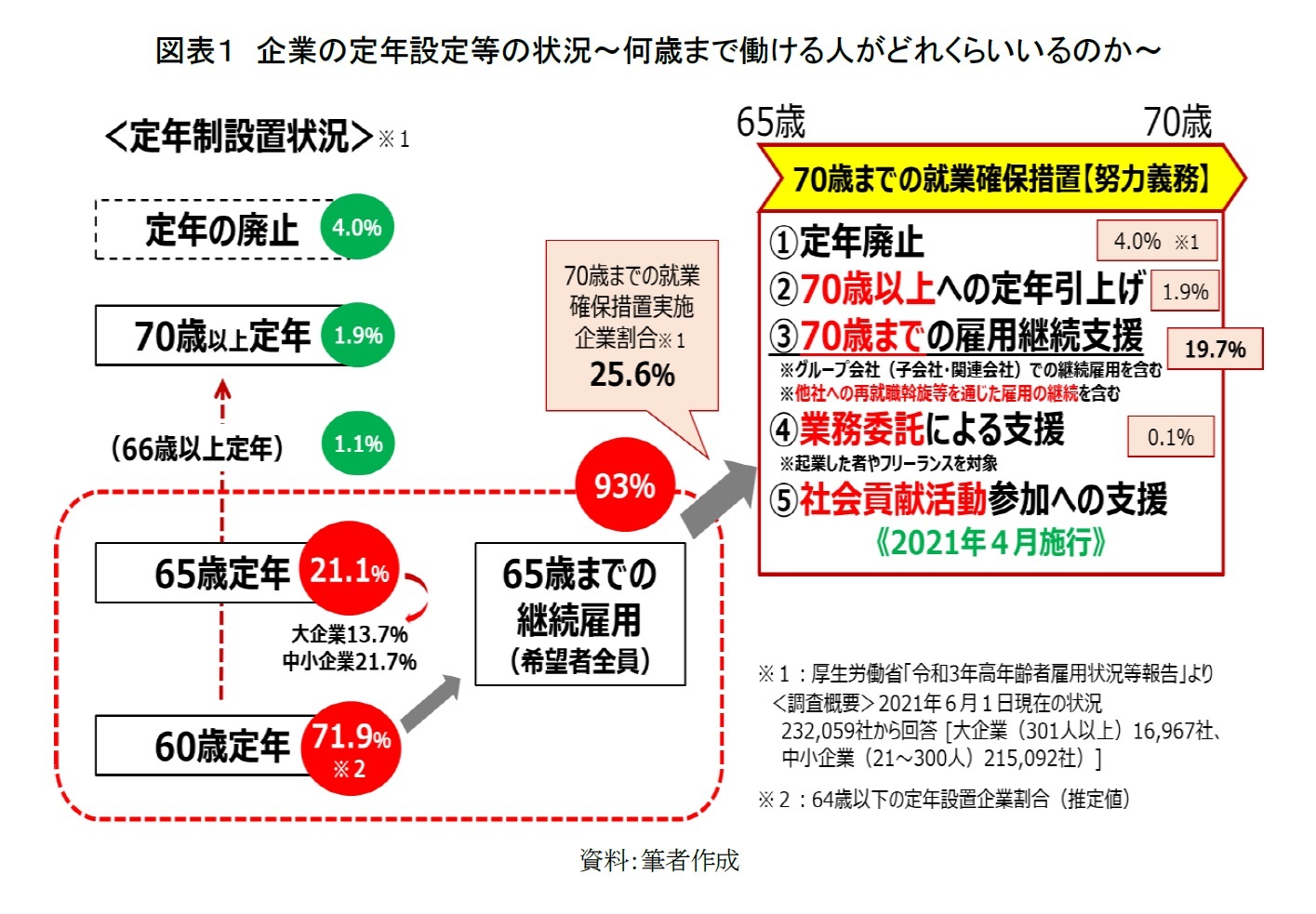

1 高年齢者雇用安定法の改正(2021年4月施行)により、事業主は次の(1)~(5)もいずれかの措置を講じるように努めることとされた。(1)定年制 の廃止、(2)70 歳までの 定年の引上げ、(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)、(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、(5)70 歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)。

■何歳まで働けるのか?

注目される「70歳までの就業確保措置(努力義務)」の実施状況であるが、法改正施行初年度では25.6%、4社に1社が実施している状況であった。「努力義務」ということもあり、当面は世の中の状況を様子見する企業が多いのではないかと考えていたが、筆者の見通しよりかは比較的多い状況にあった。ただ、この25.6%の企業に勤める人が、全員70歳まで何らかの就業等を継続できるわけではないことには留意が必要である。採用している措置の大半は「雇用継続支援」であり、条件をクリアーした一部の従業員のみがこの措置を受けられているのが今の実態であろう。したがって、現役からの延長線上で70歳まで働くことができる会社員等は極僅かの人たちだけであり(ざっと見積もって1割程度の人たちではないかと推測している)、多くは65歳を一つの起点として、自らの力で新たなキャリアづくりに励まなければならないのが現状と思われる。

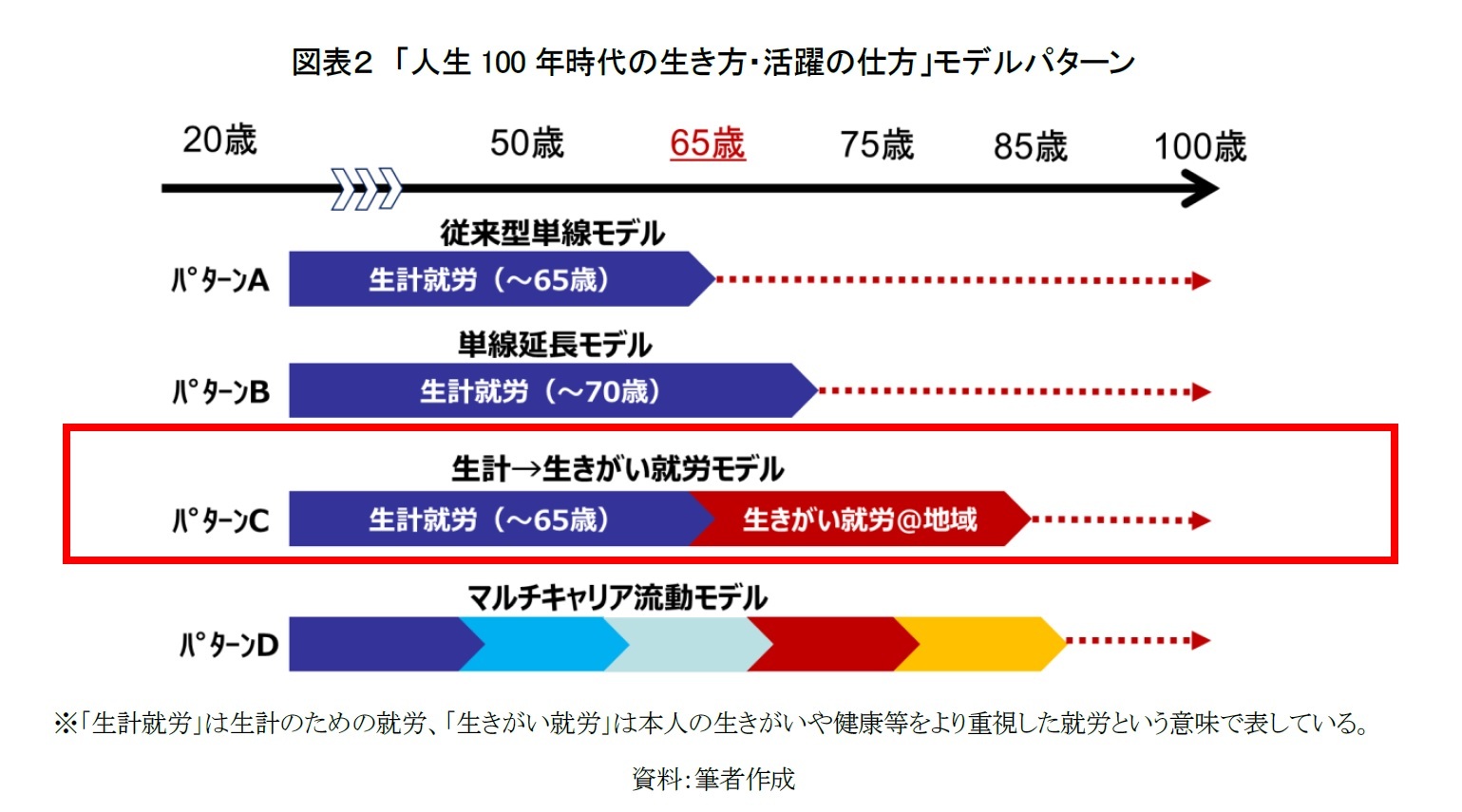

■人生100年時代の生き方・活躍の仕方モデル

図表2にそのモデルパターンを描いてみた。非常に簡略的なものにはなるが、パターンAは就職後の会社で65歳まで勤め上げる生計就労モデル、パターンBはAから5年延長した70歳までの生計就労モデル、パターンCは65歳までは生計就労に勤しみ、65歳以降は自宅のある“地域”の中で生きがい就労を“楽しむ”モデル、パターンDは若いときから様々なキャリアを流動的に積み重ねながら歩んでいくモデルを示している。

これまでの高年齢者雇用安定法の度重なる改正(雇用確保義務年齢の引き上げ2)によって、多くの人はパターンAを歩めており、パターンAが現在の標準形と言える。パターンBについては、前述のとおり、現段階では一部に限られるモデルであろう。パターンDは一つの魅力的なモデルになるかもしれないが、メンバーシップ型の雇用慣行が根強く、外部労働市場が未成熟な日本の労働市場を考えると現段階でどれだけの人がこのパターンを歩むことができるのか不透明である。こうしたなかで筆者として理想と考えるのがパターンCのモデルである。パターンAにしてもBにしても、65歳あるいは70歳以降も、“何かをしたい”と考える高齢者は実際多い。その高齢者の多くは年金3という経済基盤を手にする。そのこともあって現役当初と同じようなハードな働き方は望まないし、その必要もない。また、自宅に近いところで新たな居場所(活躍場所)を求めたいという意向が強いこともよく見聞きする。これらを踏まえれば、65歳を起点に生計就労から生きがい就労に切り替え、年齢や体力等に応じて担当する仕事の量や中身を適度に変えながら、例えば85歳くらいまで活躍し続けられるパターンCが望ましいのではないかと考える。

なお、これ以外にも様々なパターンが考えられる。高齢者の多くは「自由にマイペースで働けること」を望んでおり、そのことからすれば、「起業」「個人事業主」「フリーランス」として活躍するパターンもニーズがあるだろう。いずれにしても、こうした様々なパターンを考えながら「どこで、いつまで、どのように活躍したいか」、できるだけ若い時から考えていくことが重要なことであろう(セカンドライフの空洞化問題(4)に続く)。

2 2006年4月から事業者に対して65歳までの雇用確保措置が義務付けられている(雇用確保義務年齢は段階的に引き上げられ2013年4月以降65歳となっている)。

3 加入する制度に応じた公的年金。

(2022年09月05日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【セカンドライフの空洞化問題(3)-定年と生き方モデル】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

セカンドライフの空洞化問題(3)-定年と生き方モデルのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!