- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の雇用・就労 >

- セカンドライフの空洞化問題(4)-「生涯現役地域づくり環境整備事業」への期待

セカンドライフの空洞化問題(4)-「生涯現役地域づくり環境整備事業」への期待

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■地域で高齢者が活躍することを支援する政策の展開

<高年齢者雇用・就業対策(厚生労働省)>

I. 企業における高年齢者雇用の拡大

II. 地域における多様な雇用・就業機会の確保

III. 企業や高年齢者を支えるための支援

1 高年齢者雇用安定法の改正(2021年4月施行)により、事業主は次の(1)~(5)もいずれかの措置を講じるように努めることとされた。(1)定年制 の廃止、(2)70 歳までの 定年の引上げ、(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)、(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、(5)70 歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)。

2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構など。

3 生涯現役促進地域連携事業は2016年度も実施されたが、基づく財源の変更に合わせて開始時期を2017年度からとしている(厚労省の表記に合わせている)。なお、2014-15年度も「地域人づくり事業」が行われている。

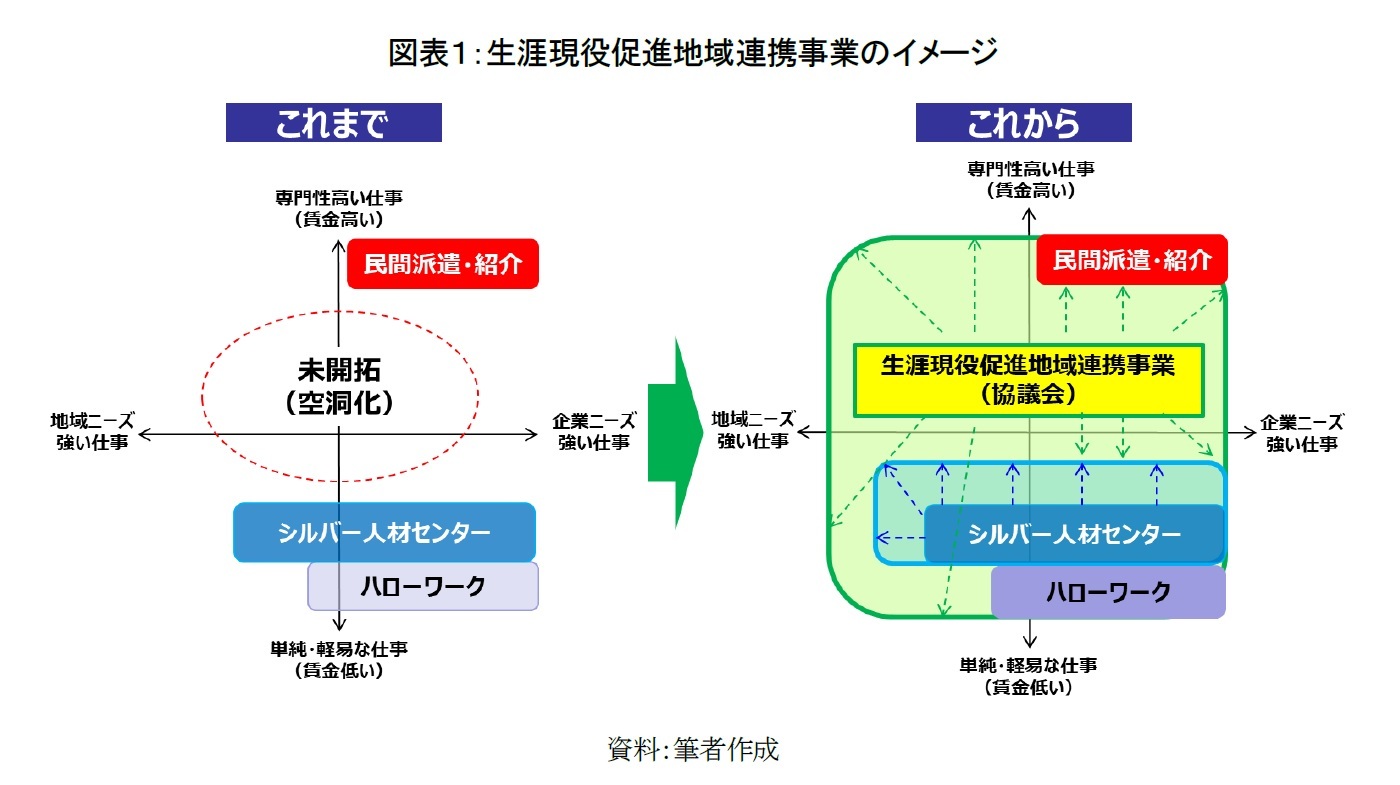

■高齢者の力を地域課題の解決に活かす「生涯現役促進地域連携事業」

また実施できたとしても運営面での課題もいくつか確認された。特に事業の「実効性、効果性」について挙げられる。当事業は、地域の関係機関が連携し地域一体となった運営を期待するものであったが、協議会は組織されても実質的には「報告会」のような活動に止まり、実際の活動は協議会の運営を担う事務局5だけが行う(行わざるを得ない)ところが少なくなかったように推察された。これではシルバー人材センター及びハローワークに続く“第3極”の存在となり、地域における機能の重複感が否めない。また、事務局の数人が活動するのと、協議会構成員数十人が活動するのでは、当然ながら活動量も成果も大きく異なる。相応の予算が付与されていることからも、費用対効果の面で課題が残される。と言って、事務局に何か問題があったということでもない。むしろ懸命に当事業に取り組まれている。こうした状況を招いた大きな要因は、そもそもの事業計画の「指標6」の置き方に問題があったと見ている。例えば、企業訪問数、セミナー満足度といった指標なども見られるが、そうした局所的な項目よりも、「地域の高齢者の生活・暮らし方がどう変わったか」を客観的に追究できるような視点7、「地域内の関係機関の連携の量・質をはかる」ような、より広義な視点からの指標が優先的に設定されるべきではなかったかと考える。要は、目標(指標)が矮小化されてしまうと、活動内容も矮小化されてしまう弊害があったのではないかということである。

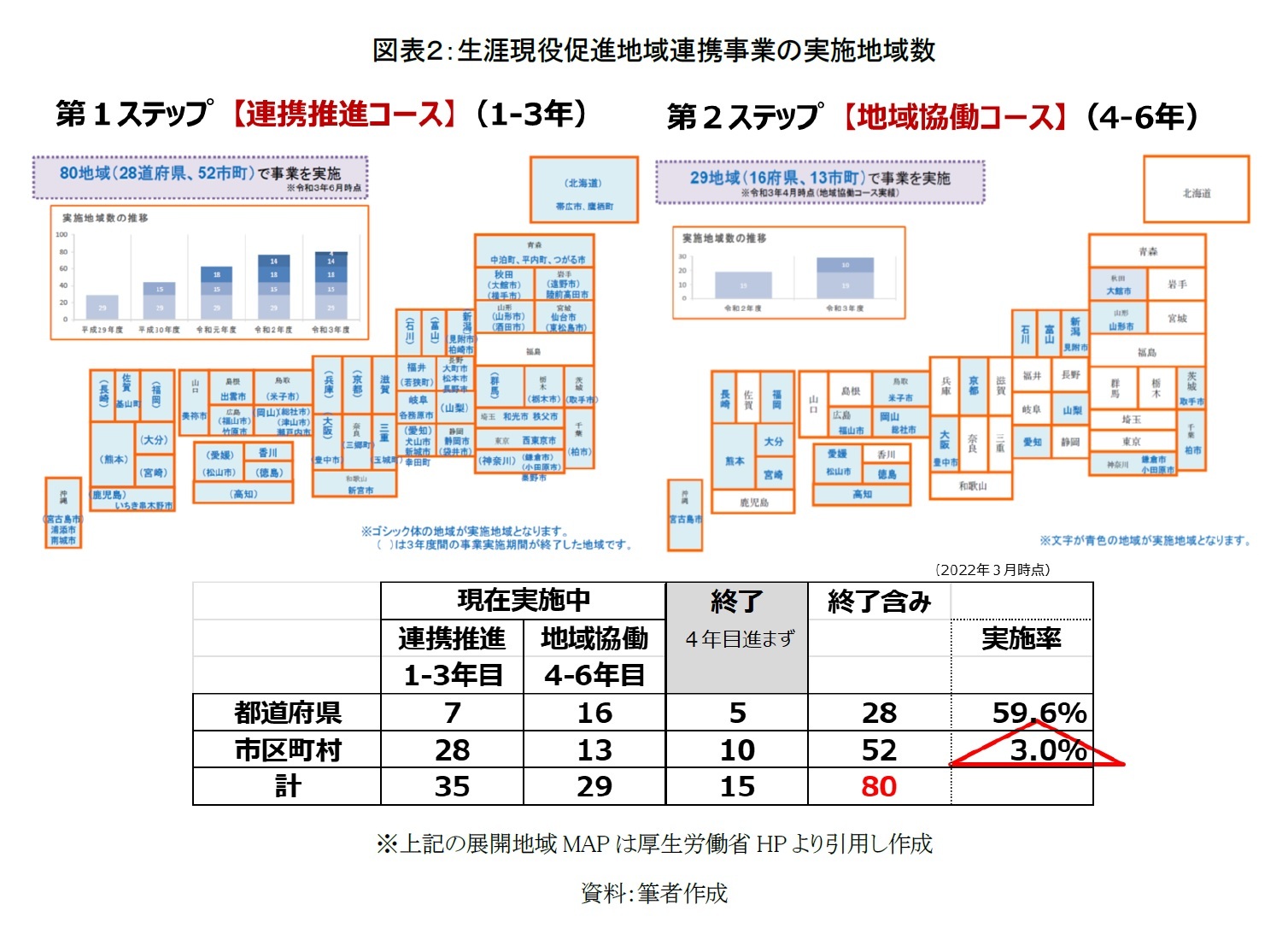

4 採択初年度~3年目までは「連携推進コース」、4~6年目までは「地域協働コース」に区分される。地域協働コースは2020年度に新設された。

5 事務局には専任スタッフとして、事業統括員、事業推進者、支援員の6~8名程度配置される。

6 厚生労働省の企画書募集要項にある例も参考にしながら、アウトプット指標とアウトカム指標を設定しなければならない。

7 例えば、「未就業の就業希望高齢者の就業率、高齢者の社会参加率」など。

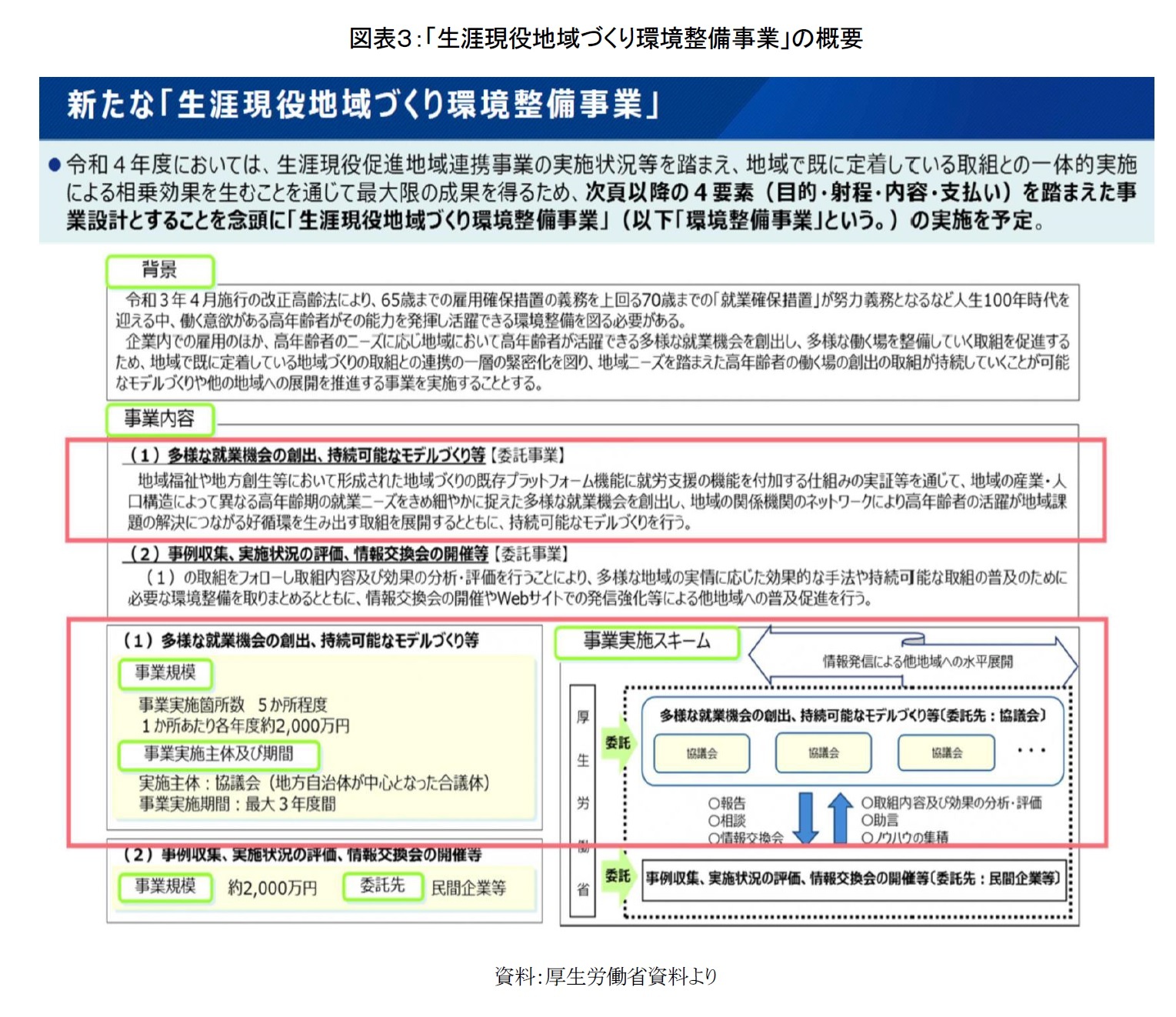

■期待される「生涯現役地域づくり環境整備事業」(2022年度~)

(1)運営組織面については、すでに地域の中に設置されている“既存”の協議会等8が担うこととしている。既存の組織に生涯現役促進地域連携事業が企図してきた機能を埋め込むイメージだ(方法としては、従前のメンバーを追加する。雇用・就業支援に重点を置いた部会を新設するなど)。これにより、「高齢者等の就労支援」と「地域福祉・地方創生」等との一体的な取組みが進められることを期待している。たしかに自治体には様々な協議会等の組織があり、政策も組織も重畳的で非効率な部分があったと思われ、合理的で納得的な方針と評価できる。

(2)財源面については、事業終了後も各地域における取組みを持続させるために「民間等からの資金調達に取組む」ことを要件としている。具体的な調達例としては、(1)企業等から協議会への寄付、(2)協賛企業や取組みに賛同する個人等からの会費、(3)企業等からの人材(マッチング支援など)の出向、(4)協議会活動の一環として実施する事業活動から得られた収益(地域食堂の売上金など)、(5)自治体事業の支出見直しにより生じた財源の充当、(6)地方公共団体あての寄付金(ふるさと納税・企業版ふるさと納税など)等が想定されている。外部から資金または人(マンパワー)を調達するか((1)(2)(3))、協議会自身で稼ぐか((4))、自治体内部の予算でやりくりをはかるか((5)(6))という方法である。どれか一つに限らず、組み合わせてもよい。事業(当機能)の持続をはかるために必要なことは言うまでもなく、必要性が明確化されたことは画期的なことと考えるが、同時に当事業の実施を希望する自治体からすると、提案時における一つのハードルになることは確かであろう。実際、どの手段が有効でより実現しやすいかは現時点では見えないところであるが、自治体の立場からの理想は(1)(2)(3)で工面できることであろう。民間の立場からすると、協力することに対するメリットとリターンが必要となる。それをどう見いだせるかが重要になってくるが、自治体側はもちろん企業側も自治体と協業する一つのきっかけとして捉えるなかで、何らかのメリットを創出できるように検討されることが望まれる。

なお、当事業はできるだけ多くの地域で展開することを狙うというよりも、採択された特定地域で得られたノウハウを他地域に伝播することで全国的に広めていく方向にある。やみくもに実施地域を増やすことより、モデル性のある質の高い成果(実績)を優先するのである。これも納得的である。多くの地域は「成功モデル」の情報(ノウハウ)を求めている。それだけに今年度採択された5地域9をはじめ、来年度以降に採択される地域も、ぜひともモデル性高い実績づくりを進めていただくことを切に願うところである(セカンドライフの空洞化問題(5)に続く)。

8 想定される協議会等(厚生労働省説明資料より):(1)重層的支援体制整備事業実施計画検討のための協議会、(2)地域福祉検討のための協議会、(3)生涯活躍まち事業計画検討等のための推進協議会(地域再生協議会)、(4)農山村活性化における地域協議会、(5)その他の自治体事業や民間主体の活動(例:協同労働)等により組織される協議会組織 等

9 2022年度採択地域:(1)北海道北広島市、(2)長野県大町市、(3)静岡県静岡市、(4)静岡県賀茂郡南伊豆町、⑤福岡県豊前市

(2022年09月05日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【セカンドライフの空洞化問題(4)-「生涯現役地域づくり環境整備事業」への期待】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

セカンドライフの空洞化問題(4)-「生涯現役地域づくり環境整備事業」への期待のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!