- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の雇用・就労 >

- セカンドライフの空洞化問題(5)-残された課題と求められる対策~II層シニアの生涯現役づくり支援の必要性~

セカンドライフの空洞化問題(5)-残された課題と求められる対策~II層シニアの生涯現役づくり支援の必要性~

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■「セカンドライフの空洞化問題」の残された課題~「II層シニア」への対応

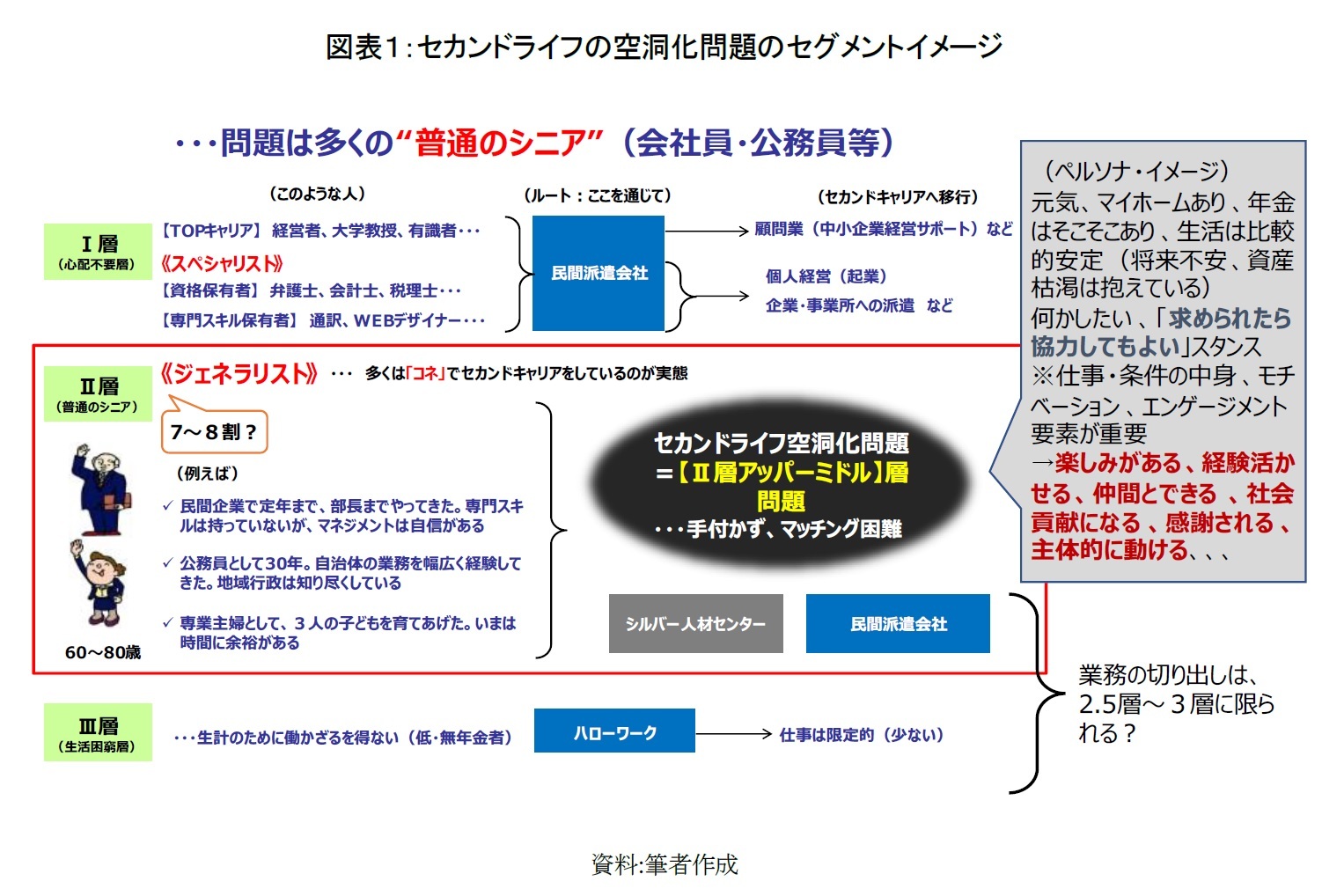

筆者は、この問題に対して、図表1にあるように高齢者をI層・II層・III層と分けて考えてきた。I層は、経営者や大学教授等のハイキャリアを有する層及び専門の職業資格やスキルを有している層、II層は、定年を迎えた“普通”の元会社員・公務員等であり、III層は生計のために働かざるを得ない層である。I層は今も昔も民間のマッチング会社等を通じて比較的容易にセカンドキャリアに移行しやすく、社会として特段の支援の必要性が少ない層と言える。III層はハローワーク等を通じて何とか仕事を確保することが必要とされる。

“マッチングが進まない、できない”と言われる対象を突き詰めると、それはII層と称した“普通”の高齢者の方々である(ここから「II層シニア」と称する)。この層がもっともボリュームが多いわけだが、この層に対するマッチングがうまくできない状況が続いている。「セカンドライフの空洞化問題」は「II層シニアの問題」と言い換えられるかもしれない。

■II層シニアを中心としたセカンドライフの空洞化問題解決に向けた今後の取組視点

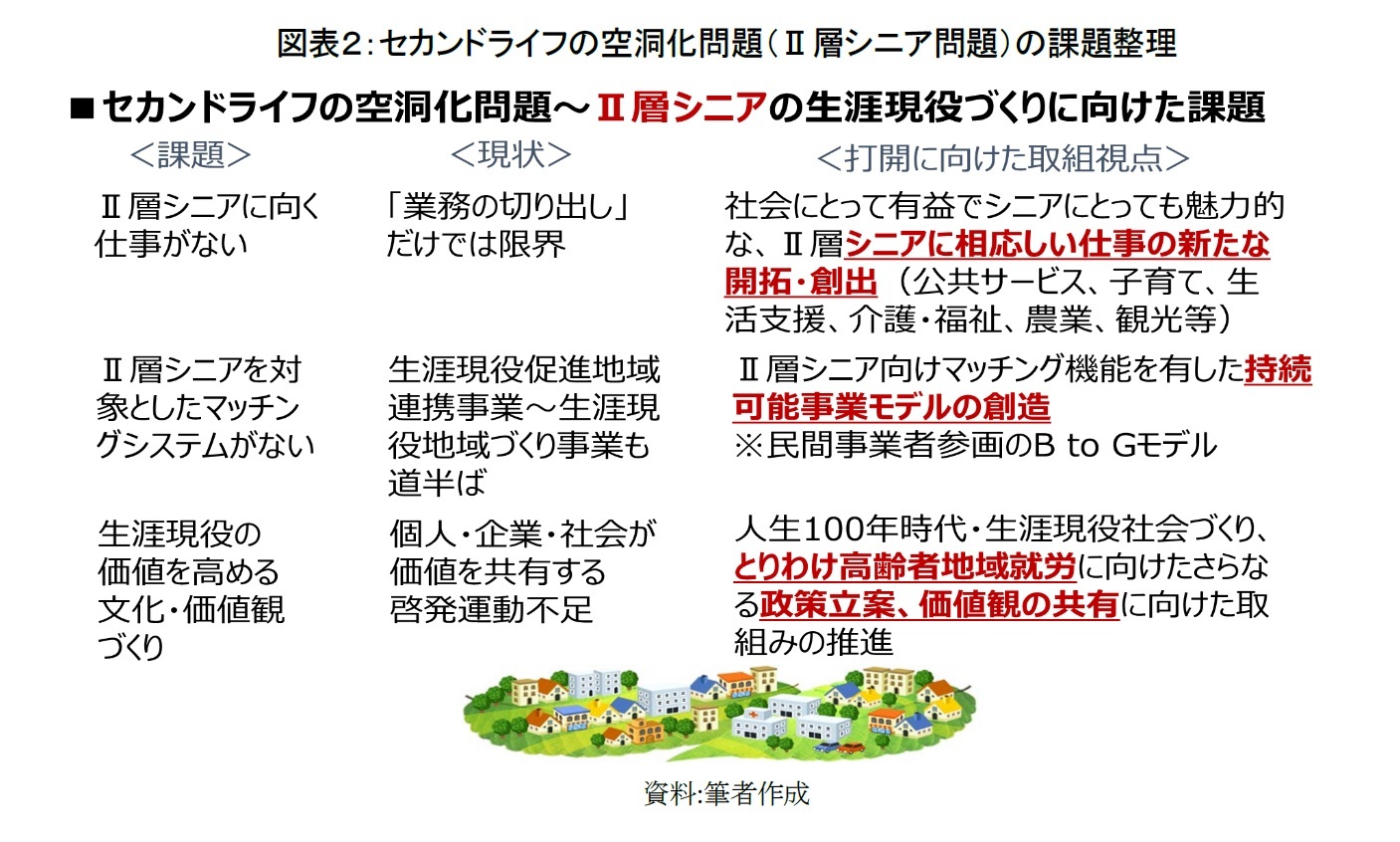

【課題1】II層シニアに向く仕事がない

【課題2】II層シニアを対象としたマッチングシステムがない

【課題3】生涯現役の価値を高める文化・価値観づくり(が足りない)

ただ、こうした現状は当然の帰結と言えることでもある。求人は、企業が労働力として必要としているため、必ずしも働く側の要望に応える必要はない。高齢者の就労支援に向けて行われる求人募集担当者1の活動の中心は、企業に訪問しての「業務の切り出し」の依頼であり、得られる求人情報はあくまで企業のニーズに沿ったものだけになる。このままではいつになっても平行線が続くだけとなる。

そこで求められる重要なことは、“互いの歩み寄り”ということになろう。企業とII層シニア双方が歩み寄るということである。企業側はまず意識の面で、II層シニアの多くは豊富な経験を有した有能な人財であると捉えた上で、II層シニアを経営に活かす視点から“積極的かつ創造的な”業務の切り出しの作業を行っていただきたい。また、求人情報の見せ方もII層シニアの心(ニーズ)に響くような情報を発信していただきたいということがある。業種にもよるが、日本の多くの企業はジョブディスクリプション(職務記述書)が定められていない。そのためそもそも業務を切り出すこと自体が難しいと考える企業も少なくないと想像する。そうしたなかにあっても、II層シニアを想定し「この時間帯だけ」「この業務だけ」を切り出すようなことを是非実践していただきたいところである。また、その求人情報(募集内容)も無味乾燥とした内容ではなく、どれだけの楽しみや充実感があるかなどII層シニアを想定したアピールを心掛けていただくことで一歩でも歩み寄りがはかられると考える。

また、仕事開拓の領域に注目すれば、「地域性の高い」領域がとりわけ期待される。本稿シリーズ(4)でも述べたが、高齢者の多くは自宅に近い「地域」の中で活躍することを望んでいる。また前述のとおり「自分が役立てる、感謝される」ような要素があると、新たな活動に進むモチベーションにつながりやすい。そのように考え地域に目を向けると、例えば、自治体を中心とした「公共サービス分野、子育てや生活支援、介護・福祉、農業や観光」など、地域として人が必要な領域が有力な開拓候補になると考える。

一方、II層シニア側も歩み寄る必要がある。二点ほど挙げるが、一つは“食わず嫌い”の習慣を見直すことである。仕事を紹介しても、「この仕事はつまらない、楽しくない」とイメージによる先入観から端から敬遠してしまうケースが少なくない。しかし、実際行ってみると、意外な楽しみや働きがいが見つかったりする。まずは経験してみる、というスタンスも必要と思われる。もう一つは、「リスキリング」である。自分の可能性を拡げるためには、現役時代の経験だけでなく、新たなスキルを習得し続けることも大事なことである。デジタル化が一気に進む現代では、PCのスキルはもちろん、関連するICTの環境にも慣れておくことなども必要であろう。いずれにしても、こうした双方の歩み寄りが進められることで、マッチングの頻度と精度は少しずつ上げていくことができるのではないかと考える。

では、こうしたことを誰が旗を振って進めていくのか、またマネジメントしていくのかという課題2の問題が次にある。主にII層シニアを対象としたマッチング支援の組織は、あるようでない(少ない)のが現実だ。シルバー人材センターも社会にとって重要な組織であることは変わりないものの、基本的に「会員」組織であることと加入率が低迷していることなど課題は少なくない。また本稿シリーズ(4)で紹介した生涯現役促進地域連携事業及び生涯現役地域づくり環境整備事業も道半ばの状況にあり、そもそも展開している地域が少ない。また、推進する組織が少ないということに加えて、高齢者を雇用しマネジメントすること自体がかえって業務負荷になり、及び腰になるということもよく聞かれる話(課題)である。業務の切り出しができても、複数人の高齢者の方を時間単位、業務単位でマネジメントすることが煩雑で難しいという指摘だ。新たに雇用するぐらいならば、忙しくても自らで対応してしまった方が早いという発想にもとづく。このような課題点も視野に入れながら、今後について期待したいのは、“民間企業の力”である。生涯現役地域づくり環境整備事業でも期待されているように、これらの問題に対する民間企業への期待は大きい。今でも多くの企業が高齢者のマッチング支援を行っているが、その対象はどちらかと言えば、マッチングが比較的スムーズなI層、またはあくまで労働力として期待されるIII層が中心のように見受けられる。そこでさらにII層シニアまで視点を拡げ当該層の特性(ニーズ)を踏まえた支援を進められないだろうか。例えば、AIを駆使してシニアの多様性を踏まえたマッチングを支援する、また高齢者向けの新たなマネジメントツールを提供するなどである。こうした民間の創意工夫等を期待したいところである。

以上のように、II層シニアを中心にマッチング支援の必要性を述べてきたが、この問題の最も根底にある重要なこととして、課題3に挙げた「文化・価値観づくり」もある。むしろこのことが課題解決の出発点になり得る。生涯現役として働き続けること(活躍し続けること)が果たしてよいのかどうか、その受け止め方は人それぞれ異なるであろう。また、企業として高齢者を雇うことには潜在的なエイジズムも依然根深く残っていて抵抗を感じる経営者も少なくないと思われる。しかしながら、人口減少下で労働力不足が深刻化し、高齢者が約4割を占める超高齢社会が今後常態化していく未来のことを考えれば、社会として企業として生涯現役社会を目指すことは必然なことである。そして何よりも、年齢に関わらず社会の中で活躍し続けられることは、個人の健康や生きがいの面で貢献し、経済的な支えにもつながっていく。こうした「生涯現役」の価値を社会全体、地域全体で共有していくことが未来にとって不可欠と述べたい。そのためには、「生涯現役」に対する人々の新たな文化・価値観を今以上に社会に広く知らせる努力が必要であり、その先導役としては、まずは国に期待しつつ、同時に各自治体のリーダーシップに期待したいところである。

一つは、「定年予定者情報の共有化(企業と地域との連携)」である。本稿シリーズ(4)で述べたことに関連するが、現役時代の「生計就労」から地域での「生きがい就労」へ、よりスムーズに移行できることを支援する観点から、例えば、企業の退職予定者情報がその従業員の住む自治体に事前に連携されるというイメージだ。個人情報の問題や企業と対象が複数となる自治体とどのような連携体制を築けるかなど検討すべき点は多いが、“人(高齢者)を活かす”視点に立ってうまく社会の仕組みが創れないものだろうか。なお、類似の事業として公益財団法人産業雇用安定センターが展開している「キャリア人材バンク」の制度(自発的に寄せられた退職予定者情報を管理し全国的なマッチングを支援)と連動することも有効と考える。

もう一つは、「セカンド小学校(仮称)」の実現である。自治体が中心となって、65歳あるいは70歳などのタイミングで、一定期間、基本的に“参加を必須”とする学校を開催するイメージである。この学校では、地域の情報(活躍の場を含む)を学ぶとともに、高齢期を最期までより良く暮らしていくために必要な様々な知識を学ぶ。「第二の義務教育」と言えるような場である。既存の高齢者大学やカルチャースクール等は、興味がある人だけが参加する場であるのに対して、当学校は義務教育として当たり前のように通っていた小学校のように、誰もが当たり前として通うことを求める学校である。仕事中心の現役生活を過ごした人ほど住んでいる地域のことを知らない人は多い。特に都市近郊部ではそのような人が多いであろう。また地域活動への参加に消極的あるいは抵抗感を持つ人も少なくない(特に男性)。そうした人を地域につなげる機会(手段)にもなる。この場で様々な地域情報を知る、地域住民同士で交流し合うことは、セカンドライフの空洞化問題の解消につながることが期待できる。同時に将来的に懸念される「社会的孤立」の予防にもつながると思われる。これ以外にも様々な効果が期待されるが、今のところこの構想は残念ながら実現できていない。

以上、最後は雑駁な話をさせていただいたが、II層シニアを中心とした「セカンドライフの空洞化問題」は未解決のままである。今の高齢者はもちろん、将来高齢者となっていく中年層及び若者の未来のためにも、なるべく早くこの問題の解決に向けた道筋を築いていきたいところである。筆者としてもこの問題について引続き研究を深化させ、進捗等を適宜報告させていただきたいと考えている。

1 生涯現役促進地域連携協議会、シルバー人材センター、民間の人材マッチング企業他の営業担当者

(2022年09月07日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【セカンドライフの空洞化問題(5)-残された課題と求められる対策~II層シニアの生涯現役づくり支援の必要性~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

セカンドライフの空洞化問題(5)-残された課題と求められる対策~II層シニアの生涯現役づくり支援の必要性~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!