- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 社会活動寿命 >

- 人生100年時代の働き方・活躍の仕方とは?

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

Q1.新聞報道などで「70歳定年」という言葉を見る機会が増えました。高齢期に働くことについてどのように考えることがよいのでしょうか?

※以下の記述は「定年」がある仕事をされている人を念頭においています。あらかじめご了承ください。

2021年4月から「70歳までの就業機会の確保等」に関する高年齢者雇用安定法が施行されます。70歳までというのはあくまで事業者に対する「努力義務」として講じられることですので、すぐに誰もが70歳まで働く(働ける)という世の中にはならないでしょう。ただ、何歳まで働くか(働けるか)という議論はこれからあらゆる所で増えていく可能性があります。

高齢期に働き続けることについては、「それまで十分勤め上げたのだから、あとはゆっくりできることが望ましい」、「いわゆる高齢者になったのだから引退はやむを得ない」など、引退することを歓迎、あるいは必然のこととして受け入れる考えから、「働けるうちはいつまでも働きたい」という意欲高い考えもあると思います。それまでの蓄えや経済環境によっても、考えは異なってくるでしょう。ただ、一つ明らかなことは、人生100年時代に照らせば、65歳あるいは70歳で引退した後もまだ30年近い人生が残っている(可能性がある)ということです。人生の長さに照らせば、65歳での引退は明らかに早すぎます。「定年=引退」という人生のイベントはあくまで「通過点」と考えることがこの時代を生きていく上で自然なことだと考えます。

実際、年齢に関わらず自分らしく社会の中で“活躍”し続けることは、健康や生きがいにもつながります。特に「就労」という形で活躍し続けることは、高齢期の経済基盤を支えていくことにもなります。また、今の高齢者は体力的にも若返っていることが各種調査等からも確認されます。その下の年代の人たちもおそらく同様です。個人差のある話でありますが、ジェロントロジーの観点からは、60代、70代はまだまだ若いわけで、働く意思がある限りは社会の中で活躍し続けることが望ましいでしょう。

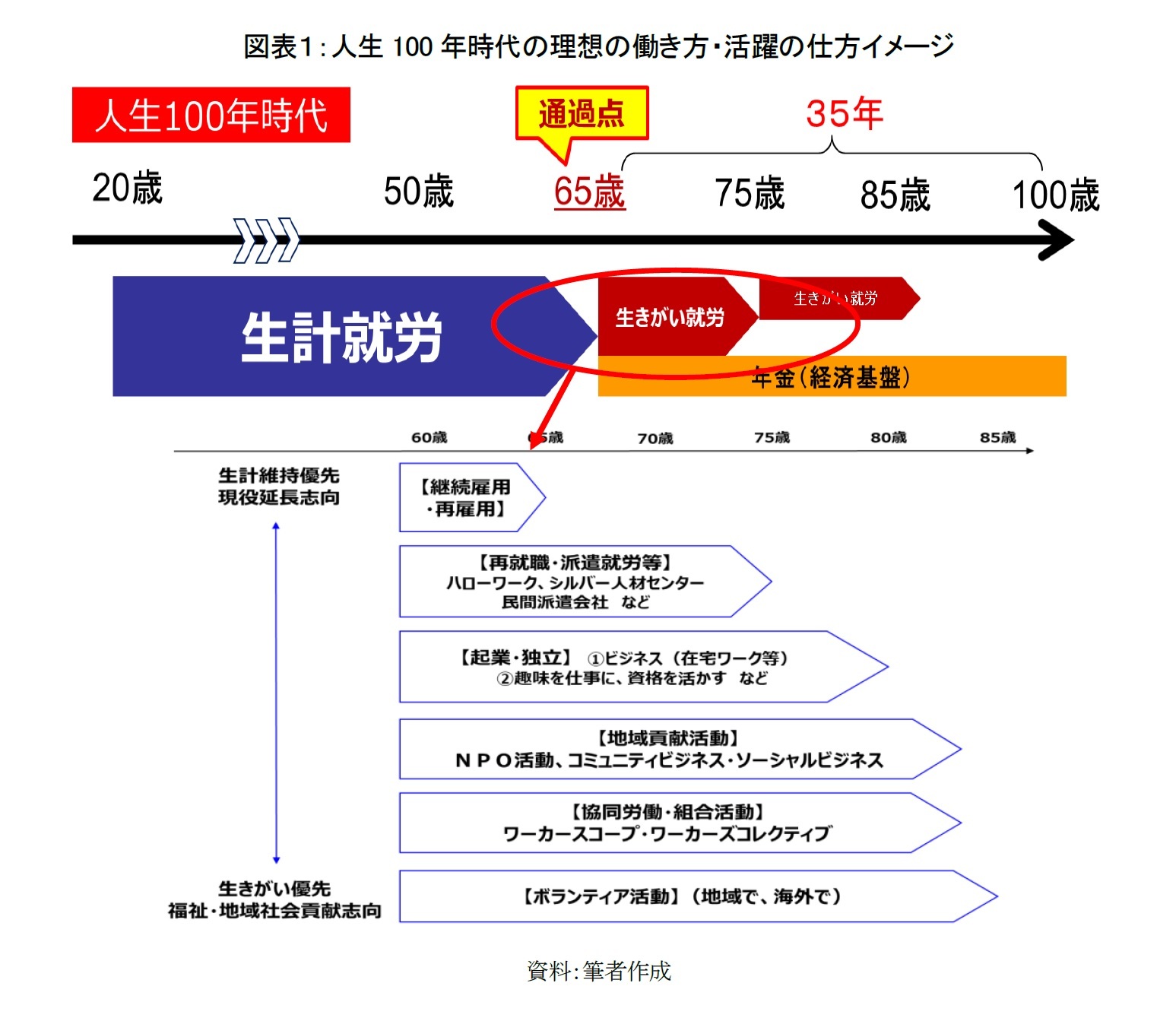

そうした考えのもと、人生100年時代に相応しい働き方をイメージしますと、次のようなパターンが一つの理想ではないかと思います。それは、「65歳までは生計のための就労(=生計就労)に勤め、その後は“85歳くらい”まで生きがいのための就労(=生きがい就労)に従事する」というものです。85歳については、特段の根拠はありません。

ここで理解いただきたいことは、65歳からの生きがい就労は、現役当初と同じような働き方ではなく、週2-3日、1日2-3時間くらいの軽度な仕事です。高齢者の多くは、現役当初と同じような月曜日から金曜日までフルタイムで働くことを望んでいません。自分の体力やペースに合わせて働けることを望む人が多いのが実態です。「仕事=苦役」と考える人も少なくないかもしれませんが、それくらいの負荷で自分のペースで高齢期も働けることはむしろ恵まれた環境と言えるのではないでしょうか。このように「生計就労」から、働く目的を変え、働く量をダウンサイジングした「生きがい就労」に移りながら、例えば一つの目標として、85歳くらいまで活躍できる人生ができたら、それは素晴らしいことだと考えます。経済的な支えという視点からも有益なことです。

また、そうした働き方は選択肢(可能性)も非常に多く魅力的です。雇用されて働くパターン(継続雇用、再雇用、再就職)から、自らから「起業」する、NPOなど地域貢献型の活動をする、協同労働やボランティアという活躍の仕方まで様々あります。65歳からもこうした様々な働き方、活躍の仕方がある、自分のキャリア・人生を拡げられる可能性があるということを認識いただいたうえで、高齢期の働き方・活躍の仕方について一度考えてみてください。

Q2.実際、高齢者が活躍できる場は少ないと思いますが、どこで活躍できますか?

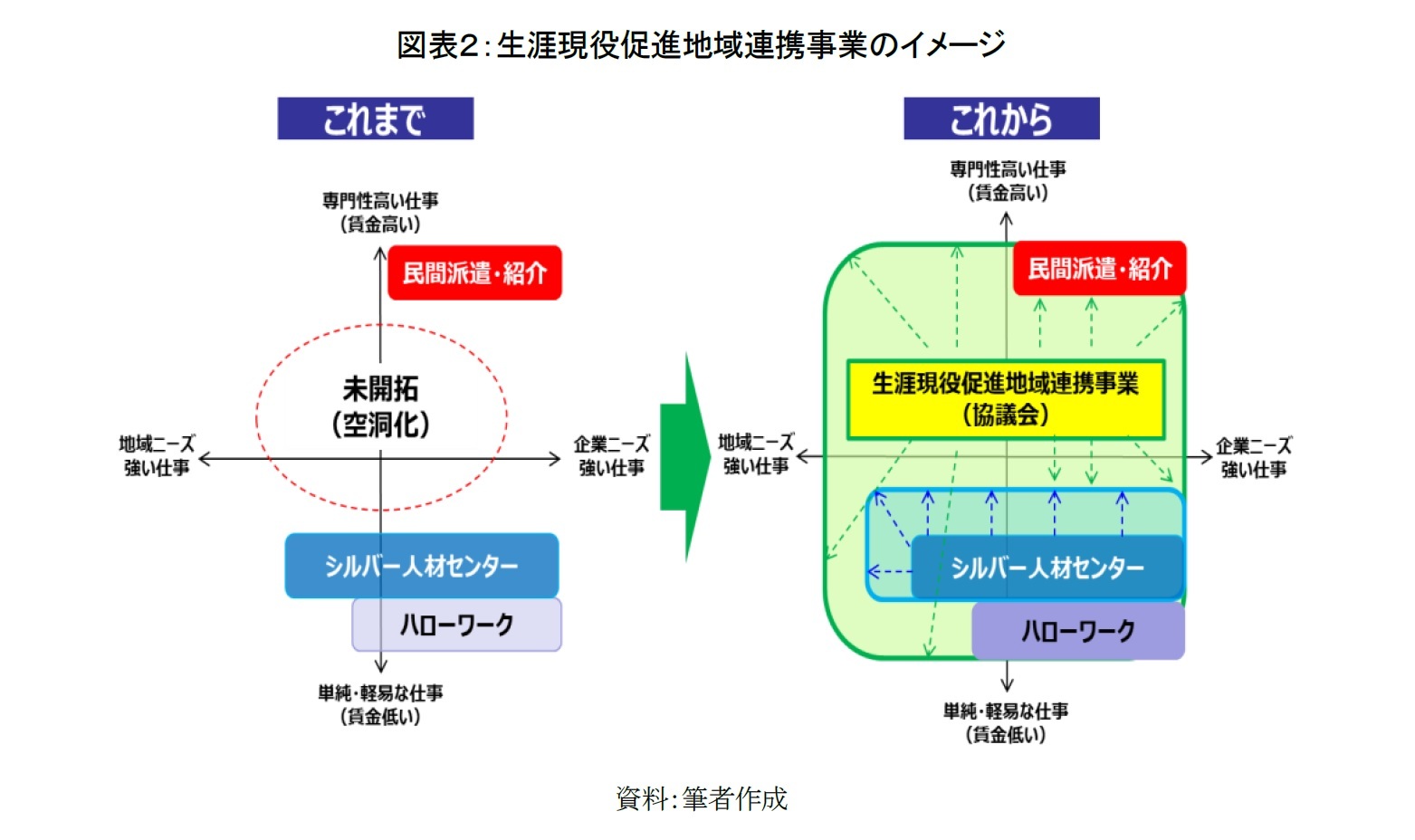

確かに、リタイアした後も活躍できる“場”がなければ、生きがい就労など“絵に描いた餅”になってしまうでしょう。ところが、そうした場を創ろうとしている事業があるのです。それは、厚生労働省が2016年度から進めている「生涯現役促進地域連携事業」というものです。

この事業は、自治体(都道府県/市区町村)が中心となって、高齢者の活躍場所を拡げるための様々な活動を行っていく事業です。具体的には、まず自治体が所定の「地域高年齢者就業機会確保計画」を策定した上で地域の関係機関(自治体をはじめシルバー人材センター、地域の高齢者関係団体、経営者団体等、高齢者の就業などに関係する機関)により「協議会」等を組織します。その組織が中心となって高齢者の活躍場所を拡げるための様々な活動を行っていくのです。活躍場所は子育てや福祉などマンパワーが不足している領域や、観光やものづくりなど地域活性化の強化のためにマンパワーが必要な領域など、地域として人が必要なところに高齢者の力を活かしていくことを志向します(図表2はそのイメージ)。地域にとっても高齢者にとっても有益な事業です。この事業は厚生労働省からの公募(継続的に実施される)に対して、自治体が手を挙げて採択された場合に実施できる事業ですが(都道府県と市区町村単位で実施できます)、2020年11月時点で実施できている地域は75(都道府県28、市区町村47)に留まっています1。率で示すと、都道府県は約6割であるものの、市区町村では僅か3%です。まだまだ全国に拡がっているとは言えない状況ですが、今後全国各地に拡がっていくでしょう。皆様のセカンドキャリアの実現にも関係しますので、ぜひ注目していただきたいと思います。

1 生涯現役促進地域連携事業は2020年度より改正され、事業の中に「連携推進コース」と「地域協働コース」が設置されています。

ここでは、これまで当事業を行った地域、2020年度からスタートした地域の全てをカウントしています。

※ その他ジェロントロジー関連のレポートはこちらからご確認下さい。

https://www.nli-research.co.jp/report_category/tag_category_id=15?site=nli

(2020年11月27日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人生100年時代の働き方・活躍の仕方とは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人生100年時代の働き方・活躍の仕方とは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!