- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- ジェロントロジー総論 >

- 人生100年時代のサクセスフル・エイジングとは?

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

Q1. ジェロントロジーの中で「サクセスフル・エイジング」に関する研究があると聞きました。どのような内容なのでしょうか?

「サクセスフル・エイジング(Successful Aging)」は、ジェロントロジーの中でも主要な研究テーマの一つです。直訳すれば「成功した老化」や「成功的な老い」等となりますが、日本語としてやや不自然でしょう。そのためこれまで多くの研究者等が適当な訳を見出そうと試みましたが、この言葉には多様な意味合いが含まれるため1、なかなか的確な訳が見当たらず、現在でも日本ではサクセスフル・エイジングとそのままカタカナで表現することが一般的となっています。

そもそもこの言葉が生まれ、注目されるようになったのはアメリカで、1961年にアメリカ老年学会(The Gerontological Society of America)が発行した「The Gerontologist創刊号」に“Successful Aging”と題する論文(Havighurst)が掲載されたことがきっかけと言われています。その後1986年のアメリカ老年学会の大会テーマに取り上げられたことや1987年に科学雑誌Scienceに”Human Aging:Usual and Successful”と題する論文(Rowe and Kahn)が掲載されたことで、ジェロントロジーの研究者のみならず、多くの人にこの言葉が知られるようになった経緯があります2。

では、このサクセスフル・エイジングとは一体何か。前述のとおり、多様な意味合いを含むため一言で表すことにはやや抵抗はありますが、あえて言えば“理想の生き方、老い方”、ということでしょう。どのように年を重ねていくことが理想なのか、幸せなのか(特に高齢期)、そのことを追究することがサクセスフル・エイジングの研究と言えます。哲学的な要素を多分に含む極めて奥深い研究ですが、それをより客観的に明らかにしていこうと試みているのがサクセスフル・エイジングの研究です。

それでは実際、「理想の生き方、老い方とは何か」と聞かれて、あなたはどのように答えられるでしょうか。「よくわからない、考えたことがない」、「自然体でよいのではないか」など、その答えは人それぞれだろうと思います。何か一つの正解があるわけではなく、それぞれの人の考えが正解と言えます。ただ、この問いに対してジェロントロジーの研究者(主に心理学を専攻する研究者)は理想のあり方を追究し、これまでいくつか理論を確立してきました。代表的なものをご紹介すると、1960年代当初、初めて提唱された理論は『(1)離脱理論(Disengagement theory; Cumming and Henry,1961等)』というものです。これは「高齢期になったら田舎で静かに暮らすような生き方が理想の老い方」と考えるものでした。次に提唱されたのが、『(2)活動理論(Activity theory; Havighurst et al,1968等 )』です。これは離脱理論を否定する形で、「年齢に関わらず活躍し続けることが理想の老い方」と考えるものでした。そして、最後に登場したのが『(3)継続理論(Continuity theory;Atchley,1987等)』です。これは「中年期までに築いてきたライフスタイルなどをいつまでも継続できることが理想の老い方」と考えるものでした。このようにサクセスフル・エイジングのあり方は時代とともに変化してきたのです。

人生100年時代を迎えた今の日本にとってはどうでしょうか。前述の理論はいずれも20世紀後半に欧米の研究者が築いたもので、すでに30年以上の月日が流れています。人生100年時代を迎えた日本にそのままあてはまるかどうか再検討が必要です。むしろ日本はこの人生の長さにあった新たな生き方、老い方の理想を世界に先駆けて考え、発信していくことが求められていると言えるでしょう。

1 life satisfaction(生活満足度)、happiness(幸福)、morale(モラール)、survival(生存)、good health(健康)、longevity(長命)、well-being(良好な状態)など

2 小田利勝「サクセスフル・エイジングの研究」(学文社、2004年)より

Q2.では、人生100年時代に相応しい「サクセスフル・エイジング」をどのように考えたらよいですか?

一つの考え方をご紹介したいと思います3。それは、「高齢期に訪れる3つのステージをそれぞれ“より良く”生きていけることが理想の生き方、老い方」と考えるものです。

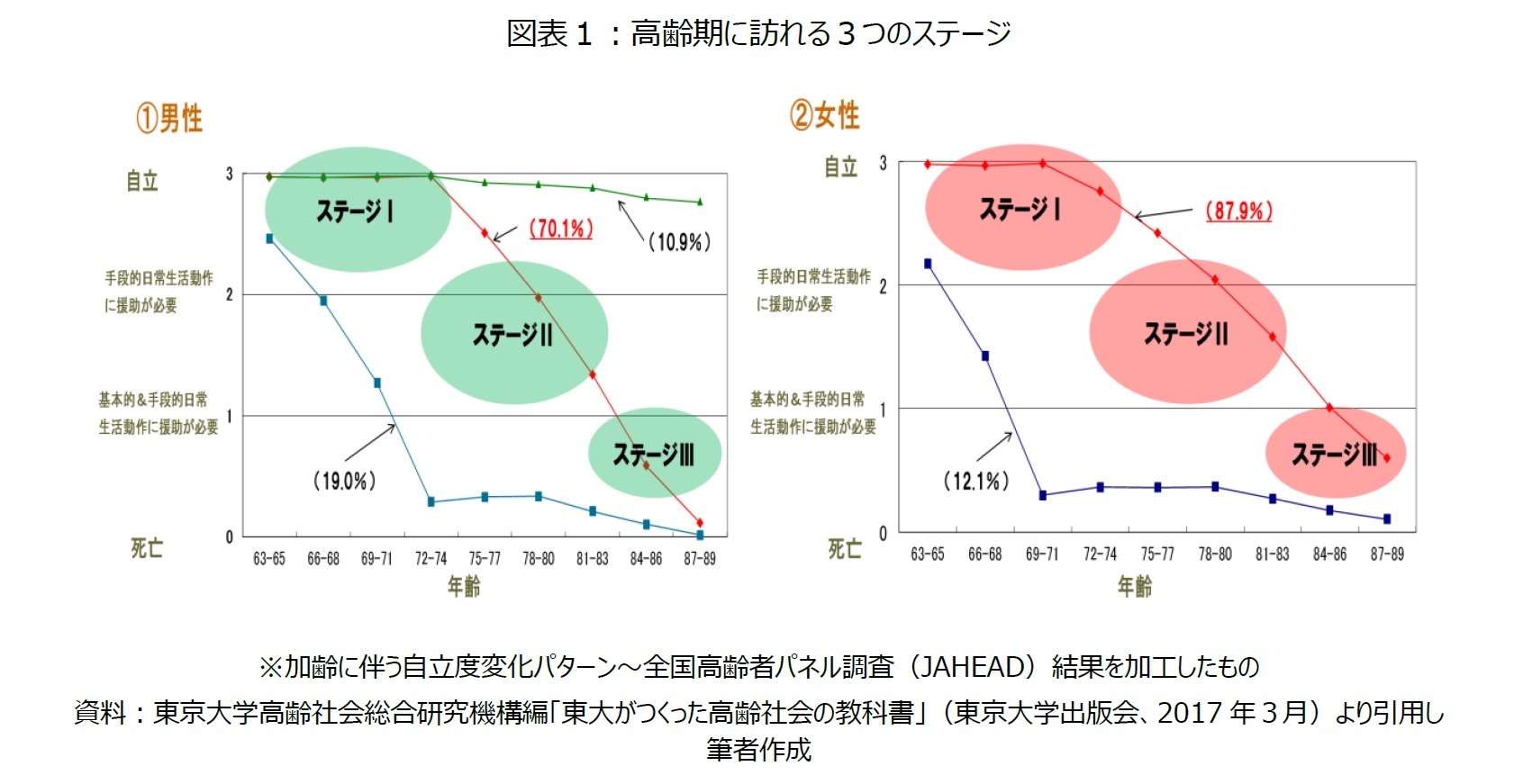

人生100年時代の高齢期は、実に30年超に及ぶ長い期間があります。その間、健康状態や社会との関係など様々なことが年齢とともに変化していきます。生活課題やニーズも変わっていきます。次のグラフは、ジェロントロジーを学ぼう(健康長寿)「年を重ねると健康状態はどう変化するのか?」(2020.10.7)の中で紹介した「加齢に伴う自立度の変化パターン」のグラフを加工したものになりますが、男性の約7割、女性の約9割の方は、(1)70代半ばまでは中年期と変わらず高い自立度を保ち(⇒ステージ1)、70代半ばから加齢とともに緩やかに自立度を下げていき(⇒ステージ2)、そして最終的に本格的な医療や介護を受けながら暮らしていく姿が描かれます(⇒ステージ3)。多くの人がこのように3つのステージを移行しながら長い高齢期を過ごしていくのが実態です。

各ステージにおけるニーズは、上記に限ったことではありませんが、人生の後半(高齢期)には3つのステージが待ち構えているということを認識するなかで、それぞれのステージにおいて自分が求めるニーズを満たしながら生きていけることが、長寿時代のサクセスフル・エイジングになるのではないかと考えるものです。

以上、抽象的な表現に止まりますが、今後私たちにとって必要なことは、こうした長寿時代に相応しい生き方・老い方を一人ひとりが考えること、また仮に上記モデルが支持される場合は、各ステージにおけるニーズを明確にしながら、社会において欠けていることを明らかにして、その解決策・改善策を社会が一体となって講じていくことだと思います。こうしたモデルづくりの先に、人生100年時代における安心で豊かな未来が必ずや拓けていくと期待します。

3 筆者を含めた東京大学のジェロントロジー研究者によって考案した考え方

※ その他ジェロントロジー関連のレポートはこちらからご確認下さい。

https://www.nli-research.co.jp/report_category/tag_category_id=15?site=nli

(2020年11月25日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人生100年時代のサクセスフル・エイジングとは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人生100年時代のサクセスフル・エイジングとは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!