- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- コロナ禍からの「移動」の再生について考える-不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ

コロナ禍からの「移動」の再生について考える-不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1|では、人の移動に関して、輸送を担う各旅客運送事業者の生産活動が停滞していること、また、自走手段である自動車関連は、旅客運送に比べると活発になっているが、主に供給側の要因によって現時点ではコロナ前の水準を下回っていることを説明した。

これに対して、モノが人の元へ移動する「宅配」は好調に推移している。1|と同じ経済産業省の「第3次産業活動指数」で宅配貨物運送業の推移を確認すると、EC市場の拡大によって、コロナ前の2019年から110~120で推移していたが、コロナ禍でさらに追い風が吹いている(図表4)。2020年春の1回目の緊急事態宣言発令後は130前後まで上昇し、2022年1月時点では138となっている。

3で紹介したニッセイ基礎研究所の「2020・2021 年度特別調査 『第7回 新型コロナによる 暮らしの変化に関する調査』」では、様々な消費行動やライフスタイルの変化についても分析を行っているが、その中からコロナ前に比べた「ネットショッピング」の利用に関する調査結果を見ると、「増加」と「やや増加」が計38.5%となっている。ネットショッピングの増加傾向は、コロナ禍以降、いっそう強まっている。

これらのことから、感染リスクをより低減させるため、自ら外出することを避けて、必要なモノを自宅に取り寄せるライフスタイルが定着、拡大していることが分かる。

これまで述べてきたように、新型コロナの感染拡大以降、人々が公共交通を避ける傾向が続いており、公共交通事業者の経営状態は悪化している。コロナ前から、モータリゼーションや人口減少などの影響で、公共交通の乗客は減少していたが、コロナ禍によって加速した格好である。

「一般財団法人地域公共交通総合研究所」が2021年11~12月、バス、鉄軌道、旅客船の各事業者を対象に行った「第3回公共交通経営実態調査報告書」によると、全体の約2割が既に「債務超過」の状態だった。「剰余金が3割以下」と合わせると、半数に上っている。

公共交通事業者は、これまでにも赤字経営の割合が多く、地方部ではバス路線が廃止されたり、タクシー営業所が撤退したりしてきた7。コロナ禍で交通事業者の廃業や事業縮小が続くと、特に地方部では交通サービスの供給不足に陥るだろう。これから益々高齢化が一層進み、1人で外出することが難しい後期高齢者が増えてきた時に、地域に移動サービスがなくなれば、住民の生活が立ち行かなくなる。5-2|で後述するように、移動手段が無いために外出が減れば、体を動かす機会が減り、要介護やフレイル状態に陥る人も増えるだろう。または、その地域で暮らし続けることができず、子どものいる街へ引っ越す人も出てくるだろう。従って、地域の持続可能性を上げるために、一定の交通サービスの供給体制や移動資源を維持しておくことは、地域にとって必要だと考えられる。

7 坊美生子(2021)「高齢者の移動支援に何が必要か(上)~生活者目線のニーズ把握と、交通・福祉の連携を~」『基礎研レポ―ト』2021年4月27日

5――移動減少が個人と地域社会にもたらす影響

ここからは、移動の減少が地域の経済社会にもたらす影響について整理したい。

1で述べたように、人々の移動が減少すると、外出先の店に立ち寄ってモノを買ったり、飲食をしたりする機会が減り、地域で対面サービスなどを行う事業者の売上減少につながる。

内閣府『地域の経済2020-2021』によると、2020年3月~2021年3月のカード支出に基づく個人消費動向は、衣服や飲食料、医薬品などの「財」は、概ね前年と大きく変わらない水準で推移したが、外食や旅行、通信、娯楽などの「サービス」は、2020年4月に全ての地域ブロックで▲40%程度まで下落し、その後も、時期によって改善と下落を繰り返している。同書はその要因について、「こうしたサービス支出の動向は、外食や旅行など外出を伴う消費の変動によるところが大きいと考えられる」と指摘している。

また、余暇の移動である旅行が減少したことも、地域経済には大きな打撃を与えている。同じく内閣府の『地域の経済2020-2021』では、訪日外国人と日本人旅行者の激減によって、旅行消費額が落ち込んだことを示している。

2020年の旅行消費額の対前年比を各地域ブロック別に見ると、まず訪日外国人については、沖縄が▲90.8%で最大の下落幅となったのを始め、南関東▲86.8%、近畿▲87.8%など、すべての地域ブロックで7~9割の大幅下落となった。日本人旅行者についても、南関東▲61.6%、近畿▲50.3%など、すべての地域ブロックで3~5割の大幅減少となっている。地域によっては、観光が主要産業となっているところもあり、旅行者の減少が続けば、地域経済への影響が拡大し、地域の持続可能性を下げることにつながるだろう。

(1) 移動(外出)と健康との関連

次に、移動減少が個人の健康面に与える影響についてみていきたい。

筆者は、基礎研レポート「コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~」(2022年3月25日)で、先行研究の成果を示しながら、高齢者の移動の減少と身体機能低下との関連について説明した。

それによると、毎日の運動習慣として適度な歩行をすることは、死亡率低下につながる。また移動は、歩行によって運動量を増加させる側面だけではなく、外出先で人と会って会話したり、社会参加したりする社会的な側面があるため、それらによって死亡率低下だけでなく、認知症予防、介護予防にもつながる。さらに、抑うつ度や孤独感の低減など、精神面の健康を維持することにもつながると示唆されている。

実際に、新型コロナの感染拡大以降、フレイル発生率が上昇したことも報告されている。M. Yamada and H. Arai (2021)は、コロナ禍(2020年)に実施したインターネット調査のデータの中から、高齢者937人分を取り出し、1年後のフレイル発生率を調べた8。また、コロナ前(2015年―2016年)に行われた別の調査からも、異なる高齢者のデータを取り出して、フレイル発生率を調べ、両グループを比較した。その際、性別や年齢、肥満度などの変数の違いは制御した。

その結果、コロナ前のグループでは、1年後にフレイルを発生していた高齢者は11%だったが、コロナ禍のグループでは16%であり、大きな差があった。従って、コロナ禍ではフレイルリスクが上昇すると言える。この調査の中では要因分析は行われていないが、著者らの先行研究は、コロナ禍で高齢者の活動量が減少したことを示しており、コロナ禍における活動量低下がフレイル発生率の上昇に影響した可能性があるとしている。

このように、コロナ禍でフレイルの高齢者が増えれば、次の段階である要介護の高齢者も増え、市町村の介護費の膨張を加速する恐れがある。

8 Minoru Yamada and Hidenori Arai, 2021. Does the COVID-19 pandemic robustly influence the incidence of failty?. Geriatrics & Gerontology International.21(8).

(1)で述べた筆者のレポートの中では、これまでに紹介してきたニッセイ基礎研究所の「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を用いて、コロナ禍における移動時間の増減と、健康不安とのクロス分析をしている。主な内容をレビューしたい。

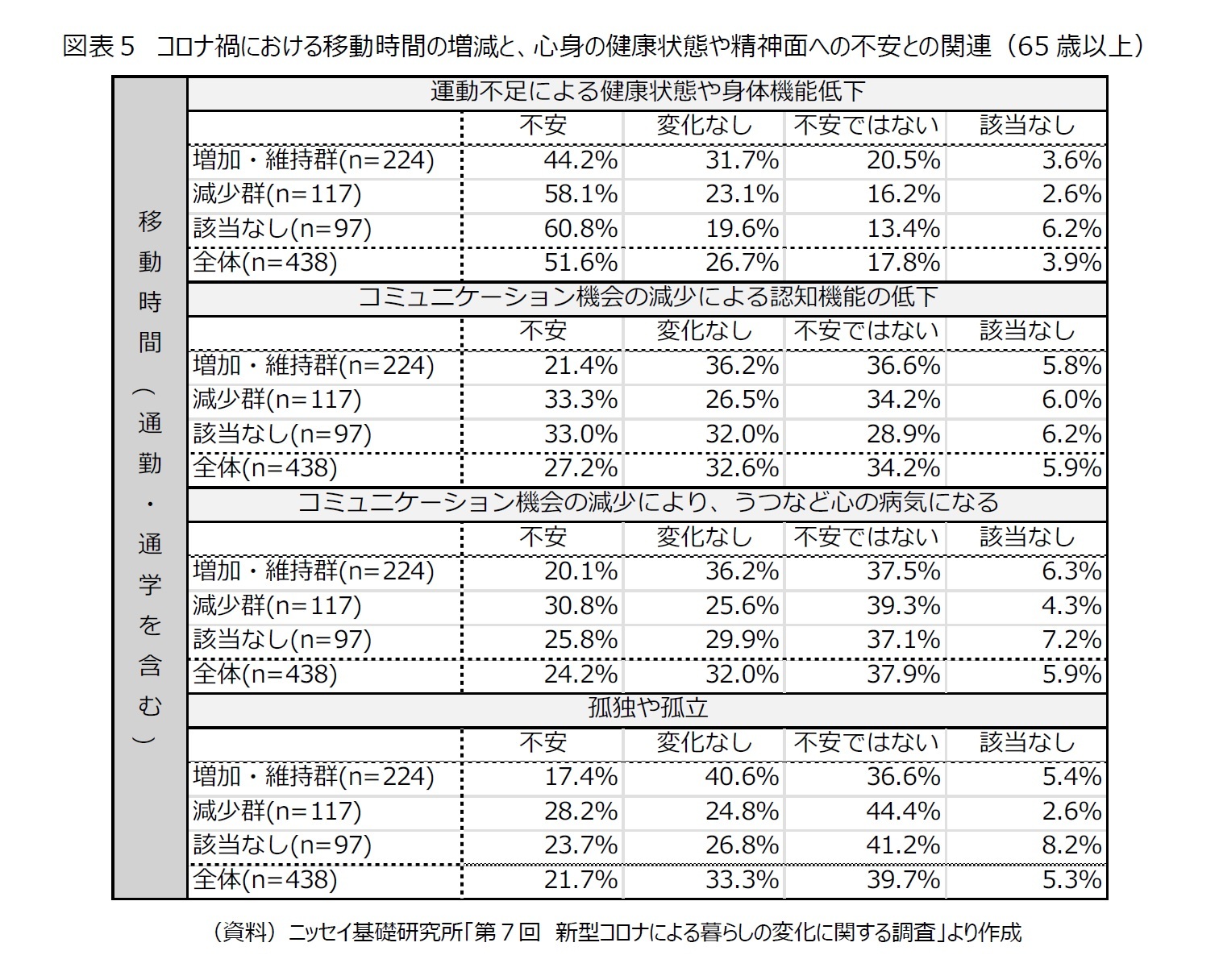

それによると、65歳以上の高齢者で、コロナ前に比べて移動時間が「減少」と回答した減少群の健康不安についてみると、「運動不足による健康状態や身体機能低下」に対して「不安」を感じていると回答した人は58.1 %に上った(図表5)。移動時間が「増加」または「変わらない」と回答した「増加・維持群」に比べると、その割合は約14ポイント高かった。

同様に、移動時間の減少群では、「コミュニケーション機会の減少による認知機能の低下」への不安を感じている人は33.3%に上り、増加・維持群に比べると約12ポイント高かった。「コミュニケーション機会の減少により、うつなど心の病気になる」への不安は30.8%であり、増加・維持群に比べて約11ポイント高かった。また、「孤独や孤立」への不安を感じている人は28.2%で、増加・維持群に比べて約11ポイント高かった。

以上のように、コロナ禍で移動時間が減少した高齢者は、身体機能の低下、認知機能の低下、うつ症状、孤独・孤立のいずれに対しても、不安を感じている割合が3割から6割に上り、移動時間が減少していない高齢者に比べて大きい。移動を減らしたことで、歩いたり、階段を上り下りしたりして体を動かす機会が減っただけではなく、移動先で友人・知人らと交流したり外食したりし、口腔機能や脳を使う機会も減ったためだと考えられる。このようなことから、高齢者にとって移動(外出)が減少すると、身体機能や精神面の悪化リスクが高まると言える。

次に、移動の減少が人間関係にもたらしている影響について整理したい。

筆者の基礎研レポート「コロナ禍における人間関係の疎遠化と孤立・孤独『第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(2022年3月9日)は、コロナ禍において人間関係が疎遠化し、それによって孤立・孤独が増えていることを説明した。

それによると、まずコロナ禍において、これまでに述べてきた移動の減少などにより「家族や友人との対面でのコミュニケーション」が減少した層(「減少」と「やや減少」の合計)は4割を超えていた。年代別でみると、年代が高いほど割合が大きく、70歳代では約 6 割に上った。

逆に、「家族や友人との非対面でのコミュニケーション(メールや LINE、電話、ビデオ通話など)」の変化についてみると、「増加」と「やや増加」の割合は、4人に1人の割合に上った。対面に替わって、電話やスマートフォンなどを通じたコミュニケーションが大幅に増えたことを示している。年代別でみると、20 歳代の増加層が最大の3割超となった。

このように、コロナ禍において、対面コミュニケーションは大幅に減少する一方、非対面コミュニケーションは増加しているが、結果的には、人間関係に不安を抱える人が増えている。

コロナ禍によって「新たな出会いが減ること」に対する不安を感じている割合は、全体で4人に1人に上った。また、「友人や知人との関係に距離ができること」に対する不安を感じている割合は、全体で3人に1人に上った。年代別でみると、いずれも若いほど不安を感じている人の割合が大きかった。つまり、非対面コミュニケーションを増やしても、人間関係を構築、維持する上では不足と感じている人が多いことが分かる。

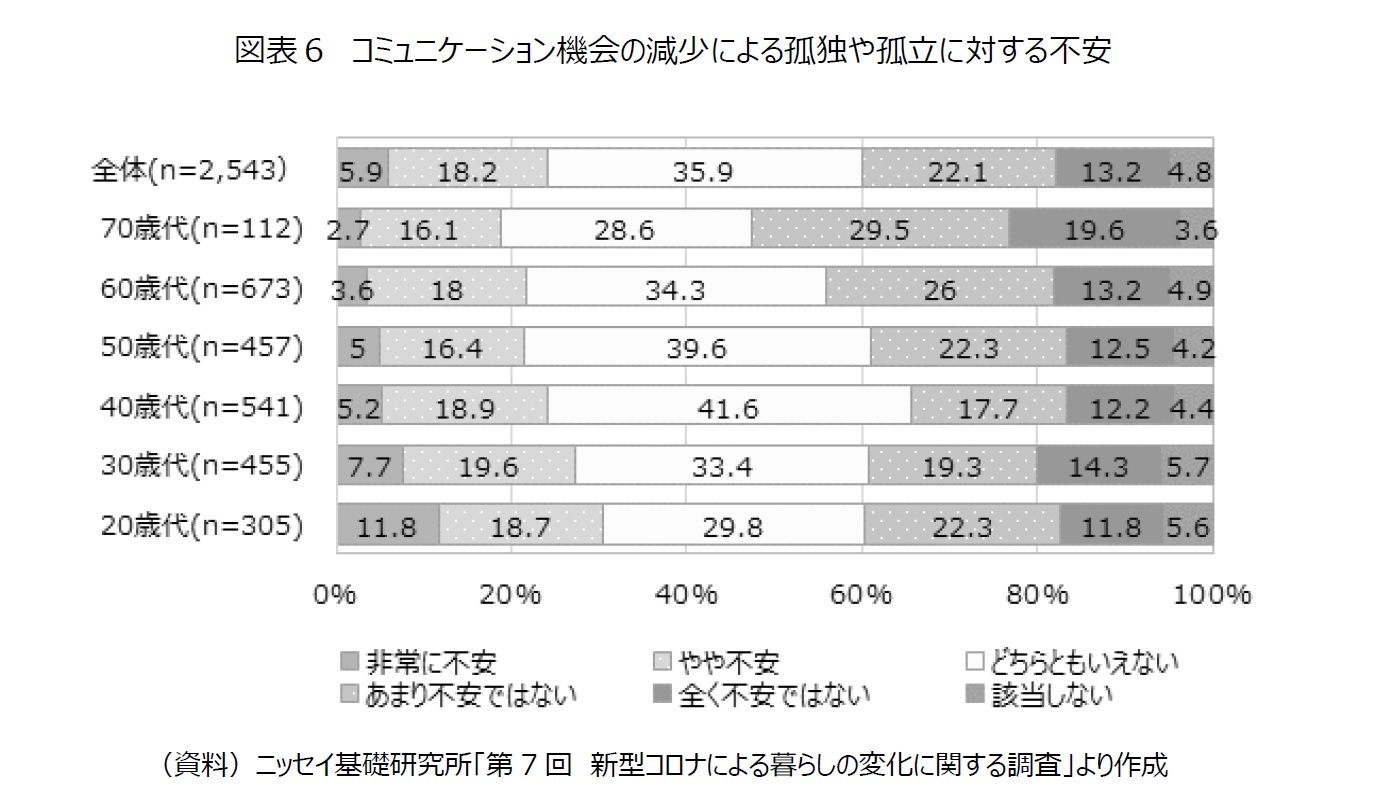

その結果として、2|でも触れた「コミュニケーション機会の減少による孤独や孤立」への不安が増している。全年代では「不安」と回答した人が4人に1人の割合に上り、年代別に見ると、20歳代では最大の3割超となっていた(図表6)。

20歳代は本来、大学や職場などで新たな人に出会い、交流の範囲を広げる時期であろう。中高年に比べると、人間関係を広げて、様々な刺激を受け、新しいことを学び、吸収する機会が本来、多い年代だと言える。人との出会いや交流を最も必要としている若者が、コロナ禍で対人関係を制限されたことで、不安が増していると考えられる。

(2022年07月20日「ニッセイ基礎研所報」)

関連レポート

- アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える~定型的な輸送業務から、高付加価値化した移動サービスへ~

- コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響

- 2020・2021年度特別調査 「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

- コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~

- 高齢者の移動支援に何が必要か(上)~生活者目線のニーズ把握と、交通・福祉の連携を~

- コロナ禍における人間関係の疎遠化と孤立・孤独

- 高齢者の移動支援に何が必要か(下)~各移動サービスの役割分担と、コミュニティの変化に合わせた対応を~

- AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍からの「移動」の再生について考える-不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍からの「移動」の再生について考える-不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!