- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2021・2022年度経済見通し(21年8月)

2021年08月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2021年4-6月期は前期比年率1.3%のプラス成長

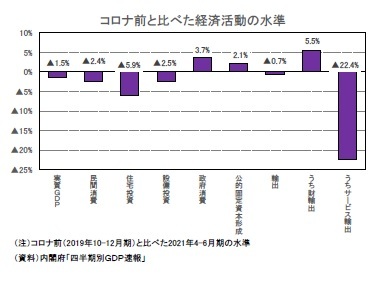

2021年4-6月期の実質GDPは、前期比0.3%(前期比年率1.3%)と2四半期ぶりのプラス成長となった。

外需寄与度が前期比▲0.3%(年率▲1.3%)と2四半期連続のマイナスとなったが、緊急事態宣言下でも民間消費(前期比0.8%)、住宅投資(同2.1%)、設備投資(同1.7%)の国内民間需要がいずれも増加し、外需の落ち込みをカバーした。公的固定資本形成は減少したが、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費が前期比0.5%の増加となったため、公的需要も増加した。

2021年4-6月期は2四半期ぶりのプラス成長となったが、1-3月期の落ち込み(前期比▲0.9%、年率▲3.7%)を取り戻していない。日本経済は2020年4-6月期に過去最大のマイナス成長となった後、2四半期連続で前期比年率二桁の高成長を記録したが、緊急事態宣言が再発令された2021年入り後は停滞が続いている。

外需寄与度が前期比▲0.3%(年率▲1.3%)と2四半期連続のマイナスとなったが、緊急事態宣言下でも民間消費(前期比0.8%)、住宅投資(同2.1%)、設備投資(同1.7%)の国内民間需要がいずれも増加し、外需の落ち込みをカバーした。公的固定資本形成は減少したが、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費が前期比0.5%の増加となったため、公的需要も増加した。

2021年4-6月期は2四半期ぶりのプラス成長となったが、1-3月期の落ち込み(前期比▲0.9%、年率▲3.7%)を取り戻していない。日本経済は2020年4-6月期に過去最大のマイナス成長となった後、2四半期連続で前期比年率二桁の高成長を記録したが、緊急事態宣言が再発令された2021年入り後は停滞が続いている。

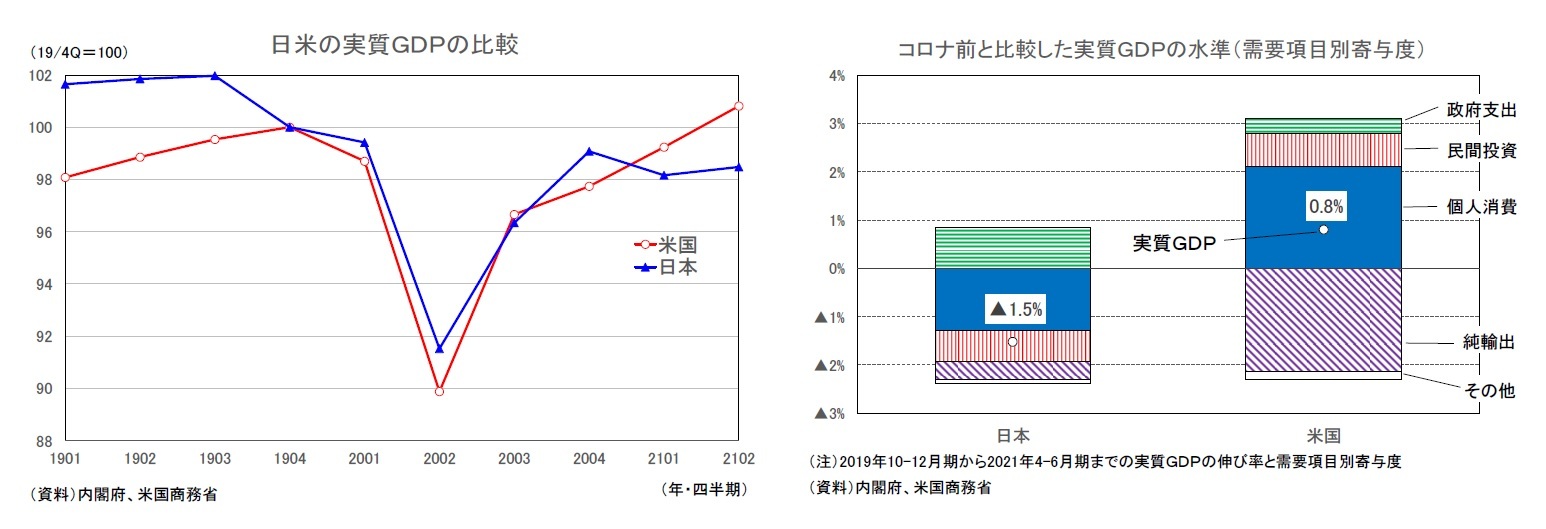

(拡大する日米の成長率格差)

2021年4-6月期は米国が前期比年率6.5%の高成長となるなかで、日本は同1.3%の低成長にとどまった。実質GDPの水準をコロナ前(2019年10-12月期)と比較すると、米国が0.8%上回る一方、日本は▲1.5%下回っている。コロナ禍における実質GDPの推移を振り返ってみると、2020年前半の落ち込みはロックダウンが実施された米国のほうが大きく、2020年後半はほぼ同じペースで急回復した。2020年10-12月期時点では、コロナ前と比較した実質GDPの水準は日本が米国を若干上回っていた。しかし、2021年に入ると、米国がワクチン接種の進捗に伴う行動制限の緩和によって高成長を続けているのに対し、日本は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって経済活動が再び停滞し、日米の成長率格差は急拡大した。

コロナ前と比較した2021年4-6月期の実質GDPを需要項目別にみると、米国は輸出が引き続きコロナ前の水準を下回る一方、輸入が堅調に推移していることから、純輸出が実質GDPを▲2.1%押し下げている一方、個人消費がコロナ前の水準を3.1%上回り実質GDPを2.1%押し上げている。また、民間投資(住宅投資、設備投資)もコロナ前の水準を上回っている。

一方、日本は新型コロナ対応の経済対策などから政府支出が実質GDPを0.9%押し上げているものの、個人消費がコロナ前の水準よりも▲2.4%低く、実質GDPを▲1.3%押し下げている。また、民間投資(住宅投資、設備投資)は2021年4-6月期こそ高い伸びとなったが、依然としてコロナ前の水準は下回っている。

2021年4-6月期は米国が前期比年率6.5%の高成長となるなかで、日本は同1.3%の低成長にとどまった。実質GDPの水準をコロナ前(2019年10-12月期)と比較すると、米国が0.8%上回る一方、日本は▲1.5%下回っている。コロナ禍における実質GDPの推移を振り返ってみると、2020年前半の落ち込みはロックダウンが実施された米国のほうが大きく、2020年後半はほぼ同じペースで急回復した。2020年10-12月期時点では、コロナ前と比較した実質GDPの水準は日本が米国を若干上回っていた。しかし、2021年に入ると、米国がワクチン接種の進捗に伴う行動制限の緩和によって高成長を続けているのに対し、日本は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって経済活動が再び停滞し、日米の成長率格差は急拡大した。

コロナ前と比較した2021年4-6月期の実質GDPを需要項目別にみると、米国は輸出が引き続きコロナ前の水準を下回る一方、輸入が堅調に推移していることから、純輸出が実質GDPを▲2.1%押し下げている一方、個人消費がコロナ前の水準を3.1%上回り実質GDPを2.1%押し上げている。また、民間投資(住宅投資、設備投資)もコロナ前の水準を上回っている。

一方、日本は新型コロナ対応の経済対策などから政府支出が実質GDPを0.9%押し上げているものの、個人消費がコロナ前の水準よりも▲2.4%低く、実質GDPを▲1.3%押し下げている。また、民間投資(住宅投資、設備投資)は2021年4-6月期こそ高い伸びとなったが、依然としてコロナ前の水準は下回っている。

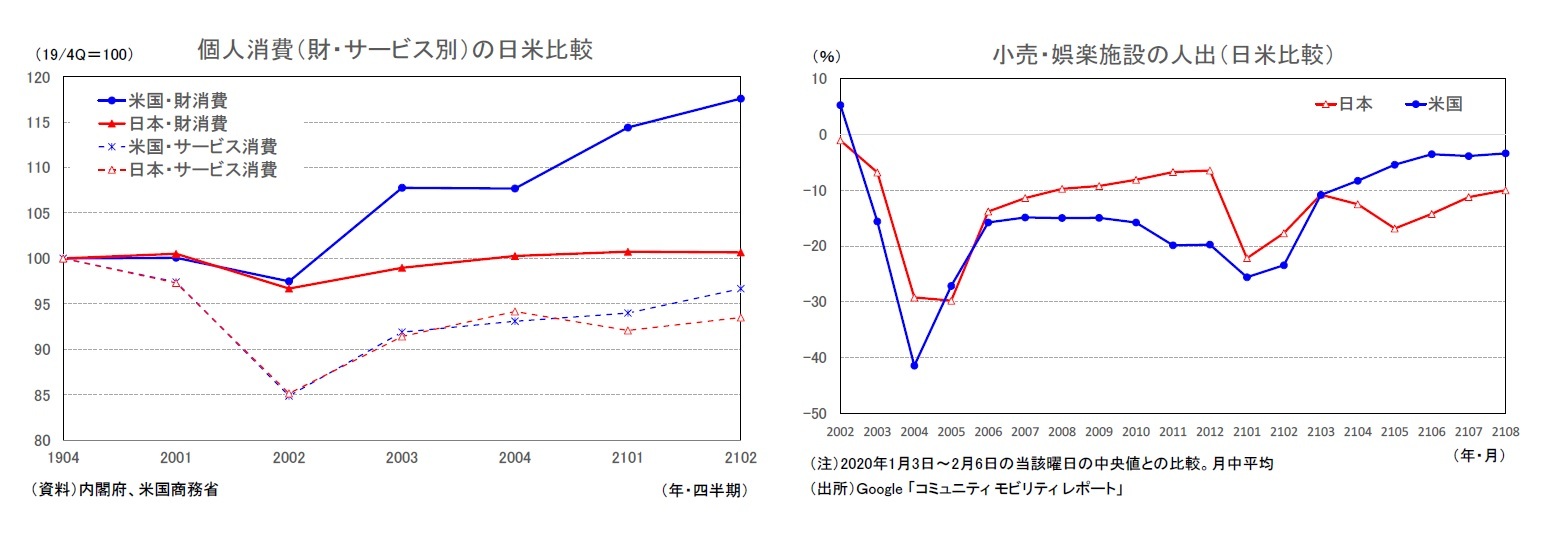

このように、個人消費の動きが大きく異なることが日米の成長率格差の主因となっている。そこで、コロナ禍における日米の個人消費の動きを財別にみると、財消費は2020年4-6月期までは日米でほとんど差がなかったが、2020年7-9月期以降の伸びは米国が日本を大きく上回っている。この背景としては、米国のほうがオンラインショッピングの割合が高いこと、家計への給付金の規模が大きく可処分所得の伸びが日本を大きく上回っていることが挙げられる。直近の家計の実質可処分所得は米国がコロナ前を6.4%上回っているのに対し、日本は0.2%にとどまっている(統計上の制約から日本の直近は2021年1-3月期)。

サービス消費については、2020年中は日米がほぼ同じ動きとなっていたが、2021年入り後は米国がワクチン接種の進捗に伴うソーシャルディスタンシングの緩和を受けて回復を続ける一方、日本は行動制限を再び強化したため、低迷が続いている。サービス消費との連動性が高い小売・娯楽施設の人出を比較すると、2021年初め頃まではほぼ一貫して米国の減少幅が大きかったが、2021年4月以降は日本の減少幅が米国を大きく上回っている。

サービス消費については、2020年中は日米がほぼ同じ動きとなっていたが、2021年入り後は米国がワクチン接種の進捗に伴うソーシャルディスタンシングの緩和を受けて回復を続ける一方、日本は行動制限を再び強化したため、低迷が続いている。サービス消費との連動性が高い小売・娯楽施設の人出を比較すると、2021年初め頃まではほぼ一貫して米国の減少幅が大きかったが、2021年4月以降は日本の減少幅が米国を大きく上回っている。

2. 実質成長率は2021年度3.1%、2022年度2.0%を予想

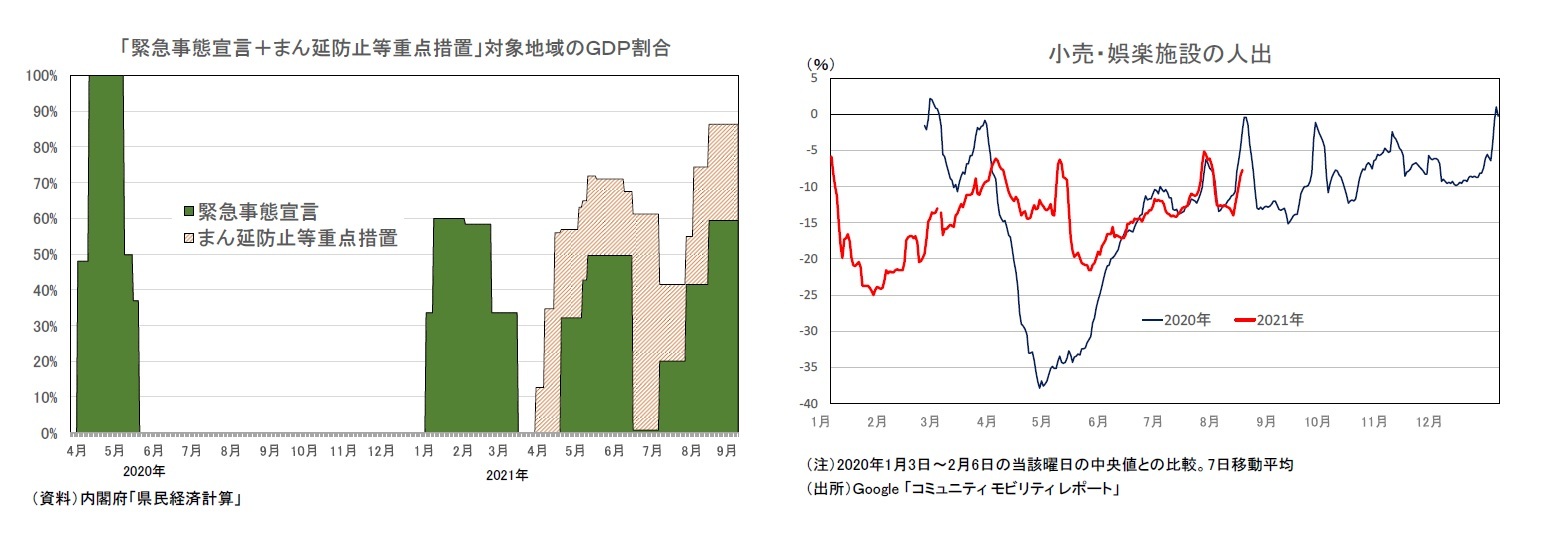

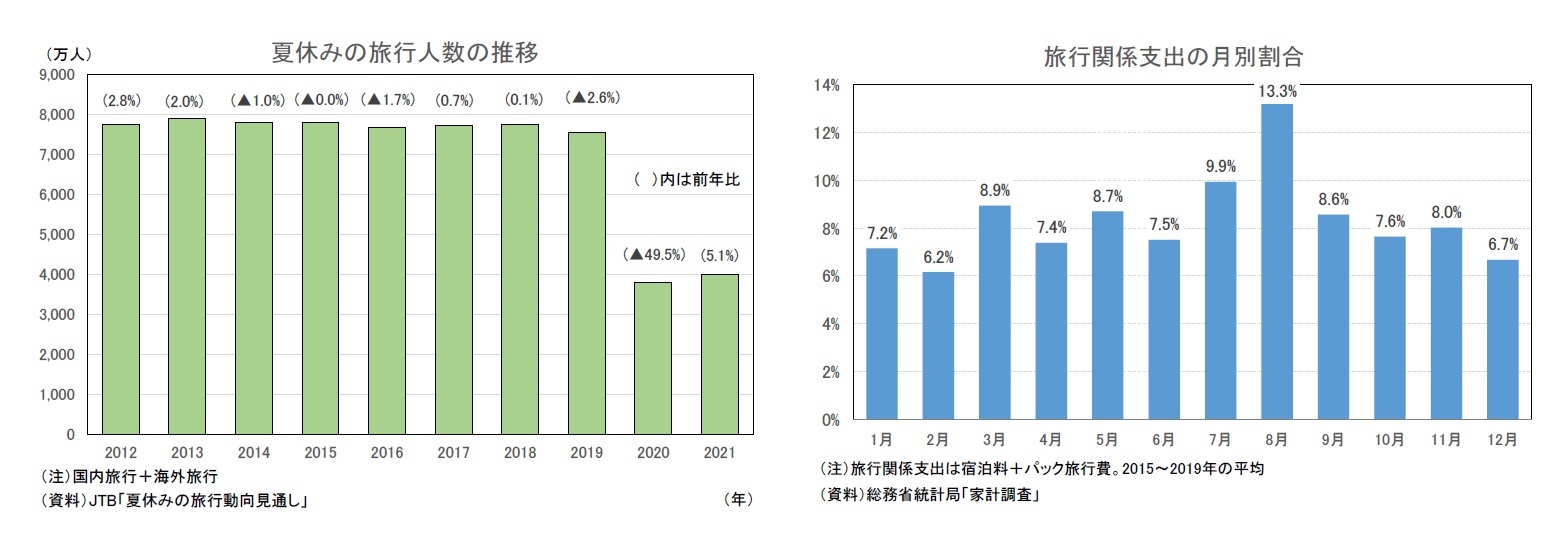

「家計調査」で年間の旅行関係支出(宿泊料+パック旅行費)に対する月別の割合をみると、7月が9.9%、8月が13.3%、9月が8.6%(2015~2019年の平均)となっており、7-9月期が年全体の3割以上を占めている。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、移動の自粛が求められていることから、予約のキャンセルが相次いでいることが見込まれる。旅行関係支出の落ち込みが個人消費全体に及ぼす影響は他の四半期よりも大きくなるだろう。

(輸出、設備投資が景気を下支え)

緊急事態宣言の影響で民間消費の低迷は長期化する可能性が高いが、2020年春頃とは異なり、民間消費以外の需要項目は緊急事態宣言の影響を受けにくくなっている。

緊急事態宣言の影響で民間消費の低迷は長期化する可能性が高いが、2020年春頃とは異なり、民間消費以外の需要項目は緊急事態宣言の影響を受けにくくなっている。

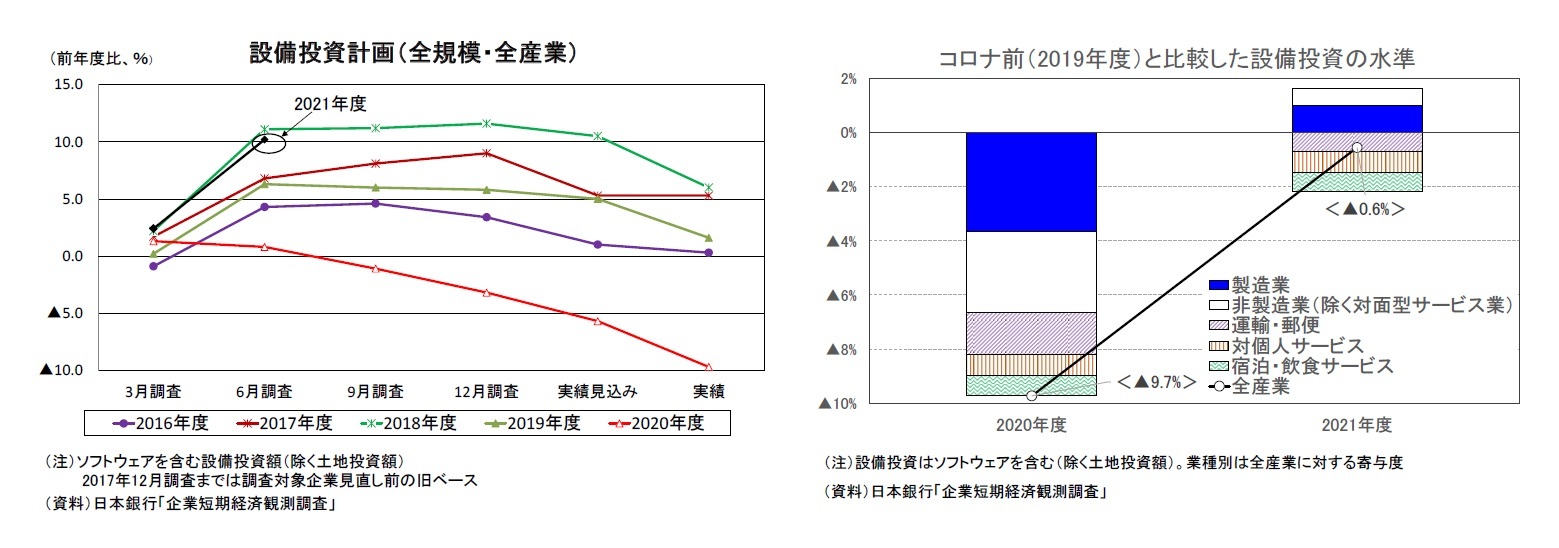

2021年度の設備投資計画を業種別に見ると、運輸・郵便、対個人サービス、宿泊・飲食といった対面型サービス業は、2019年度の水準を下回っている一方、製造業、対面型サービス業を除く非製造業は、2019年度の水準を上回る計画となっている。

製造業を中心に企業収益が大きく改善する中、テレワーク拡大やデジタル化に向けたソフトウェア投資、製造業の生産活動の好調を受けた機械投資を中心に設備投資は持ち直している。先行きについては、対面型サービス業の建設投資が引き続き下押し要因となるものの、機械投資やデジタル関連投資が増加することから、設備投資全体としては回復の動きが継続することが予想される。

製造業を中心に企業収益が大きく改善する中、テレワーク拡大やデジタル化に向けたソフトウェア投資、製造業の生産活動の好調を受けた機械投資を中心に設備投資は持ち直している。先行きについては、対面型サービス業の建設投資が引き続き下押し要因となるものの、機械投資やデジタル関連投資が増加することから、設備投資全体としては回復の動きが継続することが予想される。

(2021年08月17日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:4-6月期の実質GDPは前期比0.3%(年率1.3%)-2四半期ぶりのプラス成長も、均してみれば停滞が続く

- 2021年4-6月期の実質GDP~前期比0.4%(年率1.5%)を予測~

- 鉱工業生産21年6月-自動車生産が急回復

- 雇用関連統計21年6月-緊急事態宣言の影響で厳しい状態が続く

- 貿易統計21年6月-4-6月期の外需寄与度はほぼゼロに

- 消費者物価(全国21年6月)-コアCPI上昇率は2ヵ月連続のプラスも、基準改定でマイナスへ

- 法人企業統計21年1-3月期-企業収益は回復傾向が鮮明となるが、設備投資は低迷が続く

- 企業物価指数(2021年7月)―前月から上昇率がさらに拡大。高水準が続く

- 景気ウォッチャー調査(21年7月)~感染再拡大や緊急事態宣言再発出から先行きへの警戒感強まる

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2021・2022年度経済見通し(21年8月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2021・2022年度経済見通し(21年8月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!