- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(12)在宅医療との関係-求められる多職種連携とケアマネジャーの主体的な役割

20年を迎えた介護保険の再考(12)在宅医療との関係-求められる多職種連携とケアマネジャーの主体的な役割

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――多職種連携による「顔の見える関係」づくりの重要性

『ピア』は2019年に公開されました5。映画の製作に際して、在宅医療に携わる医師などが監修に加わっており、在宅医療の現場を理解する上では格好の素材なのですが、東京都内では「有楽町ヒューマントラスト」などで短期間、上映されただけでした。現在も希望者による自主上映会が時折、開催されている程度であり、DVDなどでも気軽に観られないレアな映画です。

主人公は高橋雅人(細田善彦)という若手医師。雅人は大学病院に勤務するエリート医師だったのですが、父親の病気に伴って町医者に転じ、在宅医療を手掛けるようになります。しかし、大学病院の医療に慣れた雅人にとって、在宅医療は全く別の世界でした。医師が一種の権威となっている大学病院における医療と異なり、在宅医療は訪問看護師やケアマネジャー、薬剤師などとフラットな関係性が求められるため、上手く対応できなかったのです。

その後、多職種のメンバーによる飲み会に参加したり、ケアマネジャーの佐藤夏海(松本若菜)に叱られたりしつつ、少しずつ在宅医療の現場に慣れて行きます。そして、がん患者の藤本由紀子(水野真紀)や家族達との出会いが……。

この後はネタバレになりますので、内容を記述しません(気になる方は自主上映会に足を運んで下さい)が、映画では介護福祉士、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、福祉用具専門員相談員などが次々と登場し、生活を支える上で多くの職種が絡む点を紹介しています。

実際、映画で描写されている通り、現場では「顔の見える関係」が重視され、様々なカンファレンスや交流会が開催されています。さらに、こうした関係構築を支援する制度改正が実施されていますので、概要を紹介して行きます。

5 公式ウエブサイトは下記の通り。

http://peer-movie.com/

多職種連携による「顔の見える関係」づくりをバックアップする制度改正として、2年に一度の診療報酬改定とか、3年周期の介護報酬改定で連携を促す内容が盛り込まれています。例えば、同時改定となった2018年度改定では、退院した患者が在宅ケア生活に移行できるようにするため、診療報酬と介護報酬の双方を改定し、主治医とケアマネジャーの連携を図る「ターミナルケアマネジメント加算」の新設など細かい制度改正を積み上げました。

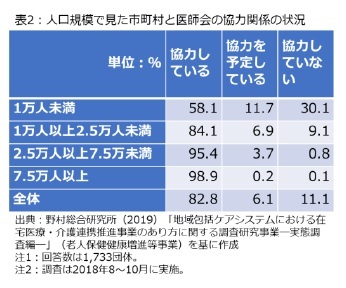

このほか、第11回で取り上げた「認知症総合支援事業」と同様に、介護保険財源の一部を転用する「在宅医療・介護連携推進事業」が2015年度制度改正で創設され、表1の8つの事業を2018年4月までに実施することが全市町村に義務付けられました。

さらに、第10回で論じた「地域ケア会議」も多職種連携を促す舞台装置として位置付けられており、取り組みの濃淡は別して、多職種連携による「顔の見える関係」づくりに関して、市町村に対する支援を中心に、制度面での手当てが一定程度、なされてきていることが分かります。

では、在宅医療・介護連携の論点として、どんなことが想定されるのでしょうか。本コラムの関心事である介護保険に引き付けつつ、(1)市町村の主体性、(2)「代理人」機能の重要性――を論じます。

5――在宅医療・介護連携の論点

第1に、市町村の主体性です。先に触れた通り、市町村が介護保険との連携を図りつつ、医療・介護連携や多職種連携を強化することが意識されています。

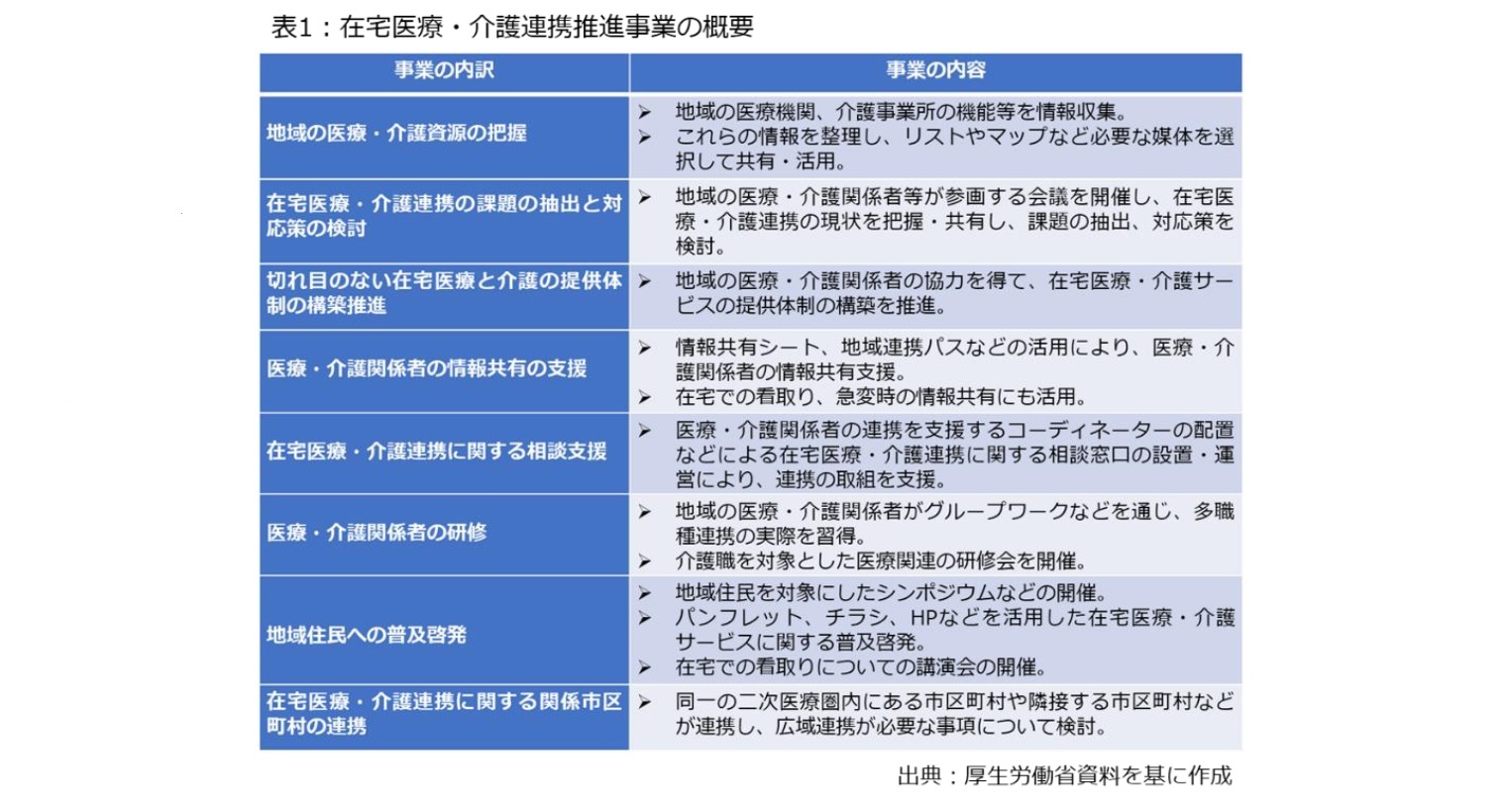

その際、一つのネックになるのが地元医師会と市町村の関係です。例えば、在宅医療・介護連携推進事業に関する調査6を見ると、その取り組みの進捗や進度についてバラツキがあり、市町村と地元医師会の関係という点で見ると、表2の通りに小規模な市町村ほど取り組みが遅れています。ひょっとすると、3年周期で大幅に変わる制度改正のペースに、小規模市町村が対応できていないのかもしれません。

その際、一つのネックになるのが地元医師会と市町村の関係です。例えば、在宅医療・介護連携推進事業に関する調査6を見ると、その取り組みの進捗や進度についてバラツキがあり、市町村と地元医師会の関係という点で見ると、表2の通りに小規模な市町村ほど取り組みが遅れています。ひょっとすると、3年周期で大幅に変わる制度改正のペースに、小規模市町村が対応できていないのかもしれません。さらに、市町村の多くが「地域の医療・介護資源の不足」「事業実施のためのノウハウ不足」に加えて、「医師会など関係機関との協力関係の構築」」などに悩んでいるという調査結果7も示されており、必要に応じて医療機関との接点が多い都道府県による支援などが求められそうです。

6 野村総合研究所(2019)「地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携推進事業のあり方に関する調査研究事業―実態調査編―」(老人保健健康増進等事業)を参照。

7 野村総合研究所(2019)「地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携推進事業のあり方に関する調査研究報告書」を参照。回答数は1,734団体。在宅医療介護連携に関する課題を複数回答で尋ね、1位を5点、2位を4点、3位を3点、4位を2点、5位を1点として各課題をスコア化したところ、「地域の医療・介護資源の不足」が2,440点、「事業実施のためのノウハウ不足」が2,277点、「医師会など関係機関との協力関係の構築」が2,027点だった。

第2に、「代理人」機能の重要性です。実は、筆者は「顔の見える関係」の重要性が喧伝されていることについて、少し危うさを感じています。そもそもの問題として、専門職による連携だけが重視され、中心に据えるべき本人の意向が忘れられてしまうのでないか、という懸念です。別に「連携」の対象は医療・介護の専門職に限りませんし、本人や家族もチームの一員です。少し奇をてらった言い方ですが、人生の最終段階を迎えた患者・利用者の場合、宗教家に関わってもらう場面もあるかもしれません。利用者本人が大事にしているペットも、考え方次第ではチームの一員になり得ます。

それにもかかわらず、専門職が「地域包括ケアは『顔の見える関係』から始まる」と言いつつ、飲み会で盛り上がっている様子(最近は新型コロナウイルスの影響で減ったと思いますが…)を見ると、「集まることが目的化していないだろうか」といった懸念を持ってしまいます。

さらに、連携が往々にして無責任体制を生む懸念を恐れています。患者から見れば、異なる専門職が次々と現れ、同じことを何度も話さなきゃいけないのは苦痛ですし、「困った時に相談できる人」が決まっていないと、不安を覚えるはずです。このため、在宅ケアの利用者から見た医療・介護への「入口」を少なくした方がケアの統合性が高まると思います。その際には在宅医や訪問看護が中心になってもいいですし、本来はケアマネジャーも役割を果たせると思います。言わば患者・利用者にとっての「代理人」を形成し、その代理人を中心にケアを統合・調整するイメージです。

もちろん、患者・利用者が「困った時に相談できる人」、つまり代理人となる専門職が全ての問題に対応できるとは限りません。例えば、在宅医の視点は医療の支援に偏りがちですし、逆に医学の知識や情報、経験に疎い介護・福祉職が多く、医療・介護連携の障壁として議論される時があります。

しかし、複雑な社会保障制度とか、患者・利用者の病歴や生活歴、複雑な家族関係やコミュニティなどについて、1人の専門家が深く知るのは困難です。言い換えると、「代理人」が全てに知悉できない以上、それぞれの専門職が足りない部分や苦手な部分を補完し、逆に得意な部分は専門性を発揮しつつ、代理人を中心に多職種連携を進めるイメージです。

その際、第4回で述べた通り、介護分野では本来、ケアマネジャーの役割が大きいと考えています。実際には医療機関から退院の連絡が急に入るため、現場のケアマネジャーが対応しにくい点8など、なかなか一口に「連携」を掲げても、言うは易く行うは難しなのですが、先に触れた映画『ピア』ではケアマネジャーが節目に登場するなど存在感が大きく、一種の「狂言回し」(場面の転換や話の進行に際して重要な役割を果たす人)のような形で、キーパーソンの役割を演じていました。野暮な私は「医師に説教するケマネジャーなんて非現実的!」と突っ込みつつ映画を観てしまいましたが、医療・介護連携を図る上で、医療職と対等な立場で対話、連携できる「代理人」のようなケアマネジャーが一人でも増えて欲しいと期待しています。

8 ケアマネジャーが勤務する居宅介護支援事業所に対して国が実施した委託調査研究によると、調査対象の50.5%に相当する事業所が「医療機関との連携において困難と感じる点、問題と感じる点」として、「医療機関から急な退院の連絡があり、対応が困難」を挙げた。2019年4月10日社会保障審議会介護給付費分科会に提出された「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業(結果概要)」を参照。この設問に関する調査対象は1,288事業所。

6――新型コロナ禍の医療・介護連携

ただ、一般的な傾向として、介護職は感染症対策に関する経験値や知識を欠いており、医療職のバックアップが必要になります。つまり、新型コロナウイルスへの対応でも医療・介護連携は重要な観点であり、有事の連携を平時に、逆に平時の積み重ねが有事にも活用できるのではないでしょうか。

9 介護現場と新型コロナウイルスの関係については、2020年6月15日拙稿「新型コロナへの対処として、介護現場では何が必要か」を参照。

7――おわりに

第13回は第11回、第12回と同様、介護保険料を充当している「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)を取り上げます。

(2020年08月27日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(9)地域包括ケア-多義的で曖昧な言葉遣いに要注意?

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 「調整会議の活性化」とは、どのような状態を目指すのか-地域医療構想の議論が混乱する遠因を探る

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 20年を迎えた介護保険の再考(11)認知症ケアとの関係-市町村の主体性、民間企業との連携が重要

- 20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問う

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(12)在宅医療との関係-求められる多職種連携とケアマネジャーの主体的な役割】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(12)在宅医療との関係-求められる多職種連携とケアマネジャーの主体的な役割のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!