- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する

老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――取崩しルールの改良案の効果

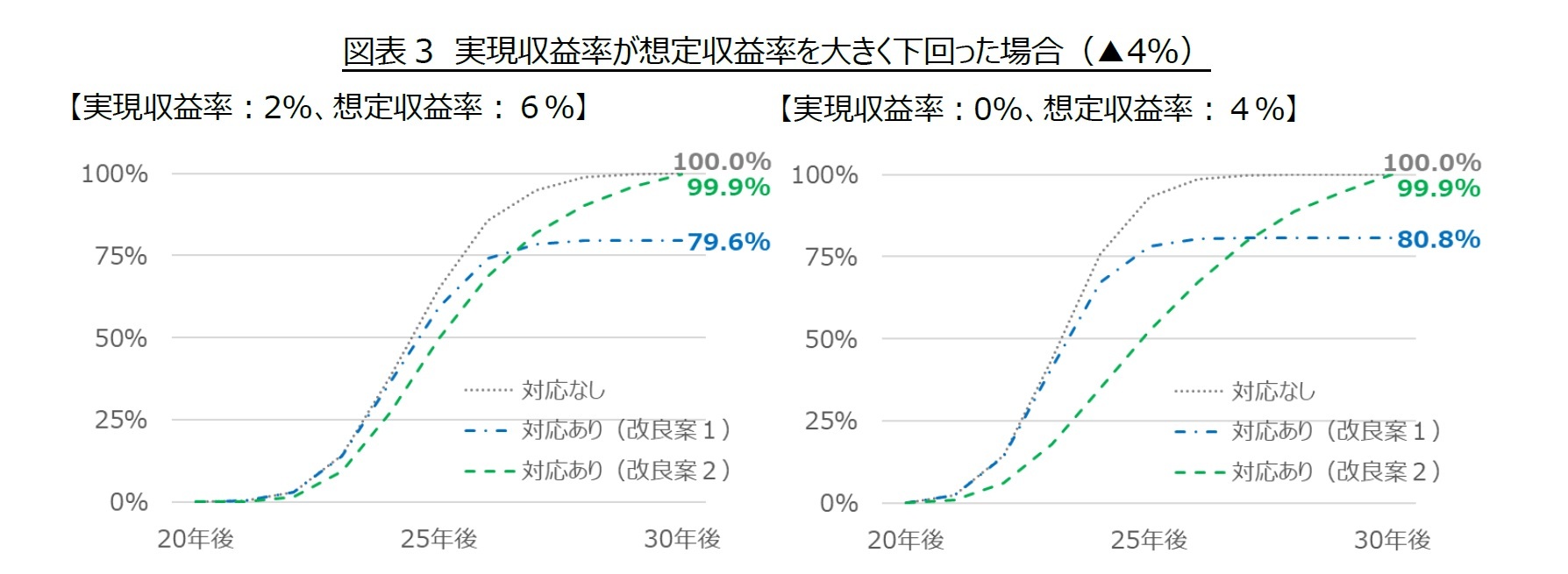

初期の株式占率が50%で、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合を確認する(図表3)。横軸が経過年数、縦軸がその時点ですでに資産が枯渇している確率を表している。各グラフの右端の数値は、想定期間(30年)内に資産が枯渇する確率である。全く対応策を講じなかった場合は、30年内に100%資産が枯渇する(灰色)が、対策を講じることで30年内に資産が枯渇する確率は低くなる(青色・緑色)。しかし、改善効果は極めて小さく、30年内に資産が枯渇する確率は、到底容認できないほど高い。取崩しルールの改良により、多少は生活水準が低下する可能性を小さくできるとは言え、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合は、焼け石に水である。

改良案1と改良案2との比較では、30年内に資産が枯渇する確率が、改良案2では99.9%であるのに対し(緑色)、改良案1では80%程度と低く(青色)。改良案1の方が、改善効果が高いように見える。しかし、27年後を境に資産が枯渇する確率が反転しており、期間によっては改良案2の方が優れており、どちらが効果的なのかの判断は難しい。

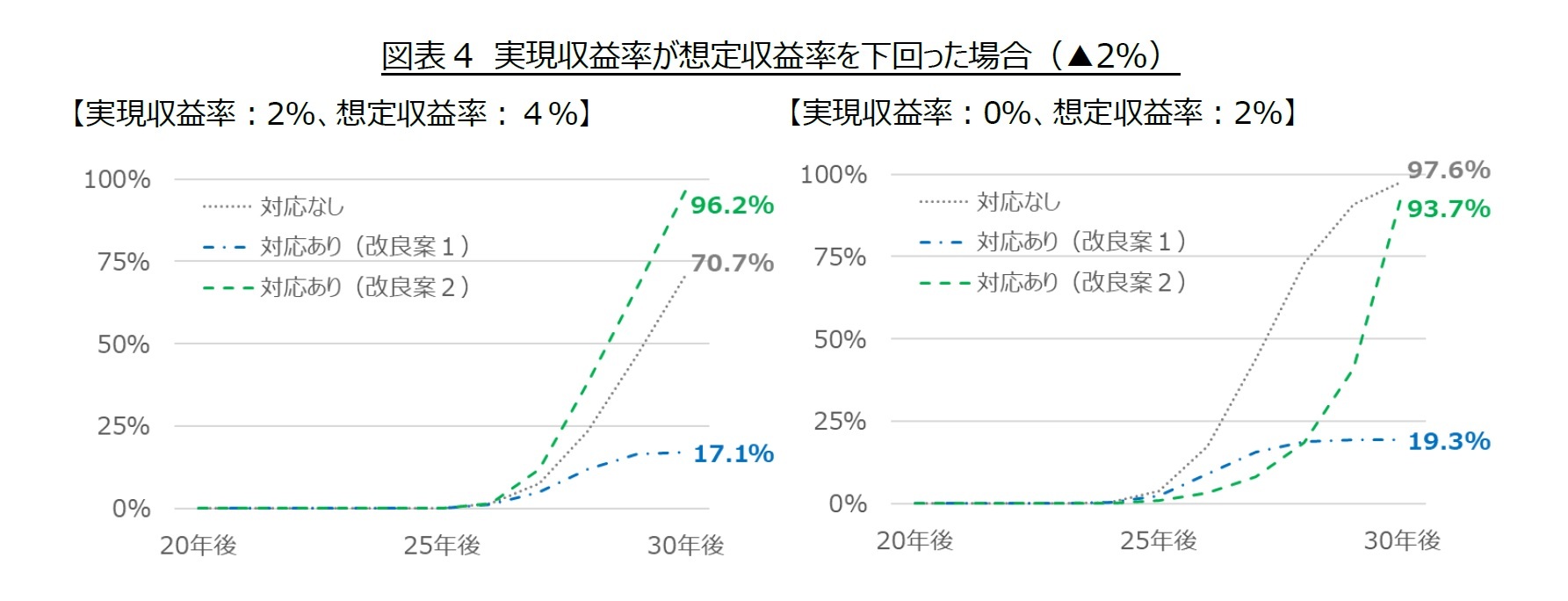

次に、実現収益率が想定収益率を多少下回った場合を確認する(図表4)。実現収益率が想定収益率を2%下回った場合、改良案1(青色)には、30年内に資産が枯渇する確率を低くする効果があるが、改良案2(緑色)にはない。改良案2では実現収益率が2%で想定収益率が4%の場合には、対策を講じない場合よりも30年内に資産が枯渇する確率が高くなる。実現収益率が0%、想定収益率が2%の場合、改良案2(緑色)にも多少効果があるが、改良案1(青色)には及ばない。改良案2(緑色)の方が28年後以前に資産が枯渇する確率は低いとはいえ、その後2年間の差の大きさも考慮すると、改良案1の方が効果的と判断できる6。

6 資産が早期に枯渇しても、その時点で生存していなければ実害はない。このため、早期の資産枯渇確率が低い方が好ましいが、各時点の生存確率を考慮しても明らかに改良案2の効果が低い。

5――総括

検討の結果、資産の取崩し方の改良により資産が枯渇する可能性を小さくすることができることが分かった。しかし、改善効果には限界があり、実現収益率が想定収益率を大きく下回る場合は無力であることも分かった。甘い見通しを前提に老後の資金計画を立てるべきではないのは当然だが、十分注意したとしても、実現収益率が想定収益率を大きく下回ってしまう可能性に備えたければ、取崩し額の減額を想定しない方法(方法1-1)だけでなく、取崩し額の減額も覚悟した方がいい。つまり、運用成果が悪い場合、前倒しで取崩し額を減額する方法(方法1-2)か年金受給開始時点の保有資産額の一定割合を危機準備資金として取っておき、初めから取崩し額を抑える方法(方法2)を併用する必要がある。

概して、人はリスクを避ける傾向がある。想定以上に資産価格が上昇し、保有資産額が増えたなら、リスクを減らしたいと考えるかもしれない。しかし、二つの財布法を実践する場合は、多少資産価格が上昇した程度で株式への配分を減らすべきではない。資産価格が低下した場合に株式を買い戻すといったアクティブな資産運用を想定していないので、多少株価が高い程度で株式の売却を進めると中長期的に収益率が高い株式への投資期間が短くなり、十分な収益総額が得られなくなるからである3。

株式を早期に売却するなら、今後の生活水準を維持するために十分な資産を確保できるほど、資産価格が上昇した時に一斉に売却する方が良い。年金受給開始後も資産運用を継続する理由が、老後に望む生活水準を維持するのに必要かつ十分な資産を保有していないことなら、資産価格が上昇し、必要かつ十分な資産を得たならば、負いたくないリスクを負ってまで資産運用を継続する理由はなくなる。必要かつ十分な資産を保有していないために、年金受給開始後も資産運用を継続せざるを得ないからと言って、生涯にわたり資産運用を継続する必要はないのである。しかし、iDeCoなどの確定拠出年金制度とは異なり、年金受給開始後の資産運用のゴールは明確ではないのだから、自ら出口を決定するしかない。

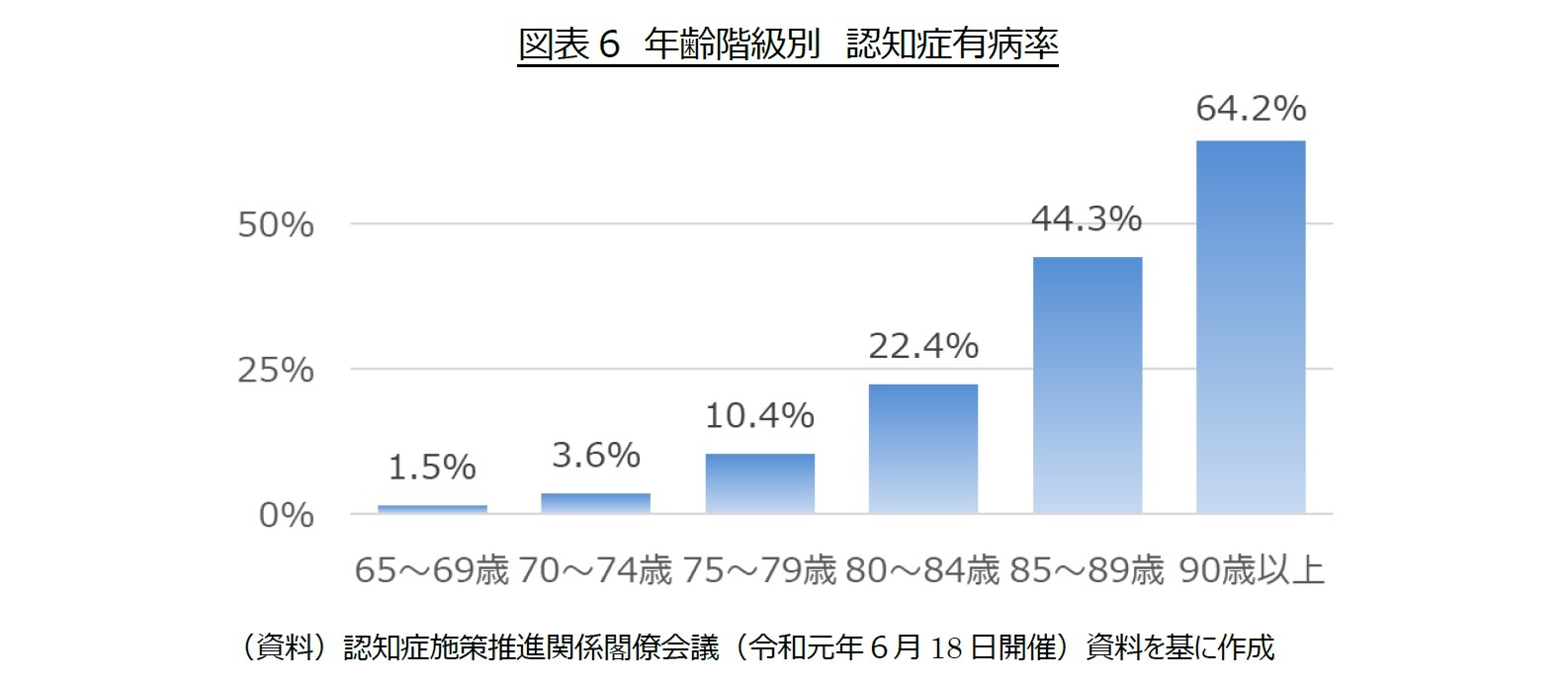

年金受給開始後も資産運用するなら、目的に適した金融商品や運用手法などの入口戦略だけでなく、資産の取崩し方や、資産運用を終了する条件などの出口戦略も事前に十分検討する方が良い。金融機関やフィナンシャルプランナーなども、入口だけでなく出口も含め総合的に提案するべきだろう。また、認知・判断機能が低下し、計画的な資産の取崩しを実践できなくなる可能性も否定できない(図表6)。このため、事前に意思表示すれば、その通り資産の取崩しなどのサポートをしてくれる金融商品・サービスの開発や提供が望まれる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年05月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!