- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 数字の「21」に関わる各種の話題-21世紀に、「21」という数字が現れてくるケースを調べてみました-

コラム

2023年10月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

数字の「21」と聞いて、まず皆さんが思い浮かぶのは「今世紀が21世紀」ということではないかと思われる。21世紀ということに関連して、会社の名称や各種イベントのタイトルに「21」という数字が使用されている。21世紀も早くも4分の1近くが過ぎてしまったが、現在、世の中にいる人々の殆どが、これからの人生の大半を21世紀の中で過ごすことになるので、21世紀が輝かしいものとなることを期待してのものと思われる。

今回は、この数字の「21」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

今回は、この数字の「21」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

21世紀

21世紀とは、西暦2001年から西暦2100年までの100年間を指している。20世紀に生まれて、その人生のかなりの部分を20世紀に過ごしてきた方々も多いと思われるが、ともかくもこれからの将来を語る場合には21世紀についての話ということになる。

会社の名称や各種イベントのタイトルに「21」という数字が数多く使用されているのは、21世紀が明るく輝かしい未来を迎えるものであるというポジティブなイメージに関連させてのものとなっている。20世紀後半に設立された会社等が、21世紀に向けて大きく羽ばたいていきたいという未来志向を反映したものとなっている。日本には「21」が付く会社が1000社以上はあるとされているようだ。

さて、21世紀中に起こることについては、その多くが予測できないことではあるものの、現在の科学技術等に基づいて、一定程度の確実性を持って予測できる事象もある。

天文現象の中で興味深いものとしては、2098年6月30日には、宵空に「月火水木金土」の曜日の順番に、月と惑星が並ぶ(さらに、日没前昼間なら太陽を含めて「日月火水木金土」の順番に並ぶ)と予測されている(75年後のことなので、現在の多くの人は観測できないが)。

人口予測においては、2060年に世界の人口が100億人に達するとされている。

現在最も関心が高いのは「地球温暖化」問題で、国連下部組織の気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)によって発行された地球温暖化に関する最新の第6次評価報告書によれば、2100年には地球の平均気温は、(中進的な発展の下で気候政策を導入するシナリオでは)2.1℃~3.5℃上昇、(化石燃料依存型の発展の下で気候政策を導入しない最大排出量シナリオでは)3.3℃~5.7℃上昇すると予測されている。

会社の名称や各種イベントのタイトルに「21」という数字が数多く使用されているのは、21世紀が明るく輝かしい未来を迎えるものであるというポジティブなイメージに関連させてのものとなっている。20世紀後半に設立された会社等が、21世紀に向けて大きく羽ばたいていきたいという未来志向を反映したものとなっている。日本には「21」が付く会社が1000社以上はあるとされているようだ。

さて、21世紀中に起こることについては、その多くが予測できないことではあるものの、現在の科学技術等に基づいて、一定程度の確実性を持って予測できる事象もある。

天文現象の中で興味深いものとしては、2098年6月30日には、宵空に「月火水木金土」の曜日の順番に、月と惑星が並ぶ(さらに、日没前昼間なら太陽を含めて「日月火水木金土」の順番に並ぶ)と予測されている(75年後のことなので、現在の多くの人は観測できないが)。

人口予測においては、2060年に世界の人口が100億人に達するとされている。

現在最も関心が高いのは「地球温暖化」問題で、国連下部組織の気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)によって発行された地球温暖化に関する最新の第6次評価報告書によれば、2100年には地球の平均気温は、(中進的な発展の下で気候政策を導入するシナリオでは)2.1℃~3.5℃上昇、(化石燃料依存型の発展の下で気候政策を導入しない最大排出量シナリオでは)3.3℃~5.7℃上昇すると予測されている。

礼砲の数は21発

国家元首、皇族、国旗に対する「礼砲」は21発撃つ決まりになっている。

「礼砲」というのは、軍隊における礼式の一種で、空包を発射し、敬意を表明するものであり、国際儀礼において行われている。

礼砲は、外国の港を訪れた軍艦が、入港前に全ての大砲を発射済にすることで、相手に対して、攻撃の意図がないことを示していたことに由来している。この頃の大砲は砲弾を1発撃つごとに、次を撃つまでに時間がかかっていたことから、大砲を空にすることで、友好的な意図を表す形になっていた。これが現代においても、国際的な慣習として残されてきている。

それではなぜ21発なのか。

これについては、当時の軍艦の大砲の数の基準が7台だったことから、海上の軍艦からの礼砲は7発が基準になっていたが、一方で、海上から軍艦が一発撃つごとに、(砲弾の装填が海上より容易だった)陸地では三発ずつ、合計で陸上での礼砲が21発となっていたことがその由来であるようだ。当初は、数の制約はなく、際限なく発射されてもいたが、経費節減の一環として、礼砲の発射数が最大21発と規定されていった、とのことである。

ここで、「7」と「3」という数字は、これらの数字が西洋において重要な意味合いを有していたことと関係している。数字の「7」が西洋において特殊な数字であることについては、以前の研究員の眼「数字の「7」に関わる各種の話題-「7」は何で人気が高い特別な数字として考えられているのか?-」(2020.6.1)で紹介した。数字の「3」についても、キリスト教における神と子と聖霊の三位一体(トリニティ)に代表されるように、特別な数字となっている。

なお、礼砲の数は、受礼者のランクによって異なっており、一般的には副大統領、首相、国賓は19発、閣僚は17発等となっている。

また、礼砲は奇数で、弔砲は偶数というのが慣例となっている。

「礼砲」というのは、軍隊における礼式の一種で、空包を発射し、敬意を表明するものであり、国際儀礼において行われている。

礼砲は、外国の港を訪れた軍艦が、入港前に全ての大砲を発射済にすることで、相手に対して、攻撃の意図がないことを示していたことに由来している。この頃の大砲は砲弾を1発撃つごとに、次を撃つまでに時間がかかっていたことから、大砲を空にすることで、友好的な意図を表す形になっていた。これが現代においても、国際的な慣習として残されてきている。

それではなぜ21発なのか。

これについては、当時の軍艦の大砲の数の基準が7台だったことから、海上の軍艦からの礼砲は7発が基準になっていたが、一方で、海上から軍艦が一発撃つごとに、(砲弾の装填が海上より容易だった)陸地では三発ずつ、合計で陸上での礼砲が21発となっていたことがその由来であるようだ。当初は、数の制約はなく、際限なく発射されてもいたが、経費節減の一環として、礼砲の発射数が最大21発と規定されていった、とのことである。

ここで、「7」と「3」という数字は、これらの数字が西洋において重要な意味合いを有していたことと関係している。数字の「7」が西洋において特殊な数字であることについては、以前の研究員の眼「数字の「7」に関わる各種の話題-「7」は何で人気が高い特別な数字として考えられているのか?-」(2020.6.1)で紹介した。数字の「3」についても、キリスト教における神と子と聖霊の三位一体(トリニティ)に代表されるように、特別な数字となっている。

なお、礼砲の数は、受礼者のランクによって異なっており、一般的には副大統領、首相、国賓は19発、閣僚は17発等となっている。

また、礼砲は奇数で、弔砲は偶数というのが慣例となっている。

21歳

21歳という年齢は、世界各国において、以下の通りの各種の意味合いを有する年齢となっている。ただし、成人年齢、法定飲酒年齢、喫煙年齢については、18歳としている国・地域が多い。

・成人年齢(adult age)

シンガポール、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーン等の国々

・法定飲酒年齢(legal drinking age)

エジプト、モンゴル、カタール等

・喫煙年齢(smoking age)

シンガポール、クウェート

・米国では、法定飲酒・喫煙年齢は基本的に21歳

殆どの州で、ギャンブルをしたり、カジノに入場できる最低年齢は 21 歳(通常カジノ等では、アルコールが提供されているため、法定飲酒年齢とリンクさせている)

連邦法に基づく拳銃または拳銃の弾薬を購入できる最低年齢は 21 歳

・日本においては、定期運送用の飛行機、ヘリコプター、飛行船の操縦免許は21歳から取得可能

・成人年齢(adult age)

シンガポール、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーン等の国々

・法定飲酒年齢(legal drinking age)

エジプト、モンゴル、カタール等

・喫煙年齢(smoking age)

シンガポール、クウェート

・米国では、法定飲酒・喫煙年齢は基本的に21歳

殆どの州で、ギャンブルをしたり、カジノに入場できる最低年齢は 21 歳(通常カジノ等では、アルコールが提供されているため、法定飲酒年齢とリンクさせている)

連邦法に基づく拳銃または拳銃の弾薬を購入できる最低年齢は 21 歳

・日本においては、定期運送用の飛行機、ヘリコプター、飛行船の操縦免許は21歳から取得可能

ビールの王冠に付いているギザギザの溝は21本

瓶ビールの蓋の王冠(Crown)の周囲にはギザギザが付いているが、その数はメーカーや銘柄によらず、21個となっている。

これは、1892年にアメリカのクラウンコルク&シール社の創始者のウィリアム・ペインターが発明して以来、海外でも日本でも統一されてきた数字となっている。この21という数字はフタがビンから外れず、ビンの口をしっかりつかむ最もよい数だった、と言われている。

物をしっかり掴んだり支えたりする場合には、3点が最も安定しているというのが力学の基本となっているが、それをベースにして研究を重ねた結果として、3の倍数の21(3×7)に決まったようだ。24個だと締め付けが強すぎて開けにくくなり、18個だと逆に弱くて炭酸が抜けてしまうということで21個になったようだ。

これは、1892年にアメリカのクラウンコルク&シール社の創始者のウィリアム・ペインターが発明して以来、海外でも日本でも統一されてきた数字となっている。この21という数字はフタがビンから外れず、ビンの口をしっかりつかむ最もよい数だった、と言われている。

物をしっかり掴んだり支えたりする場合には、3点が最も安定しているというのが力学の基本となっているが、それをベースにして研究を重ねた結果として、3の倍数の21(3×7)に決まったようだ。24個だと締め付けが強すぎて開けにくくなり、18個だと逆に弱くて炭酸が抜けてしまうということで21個になったようだ。

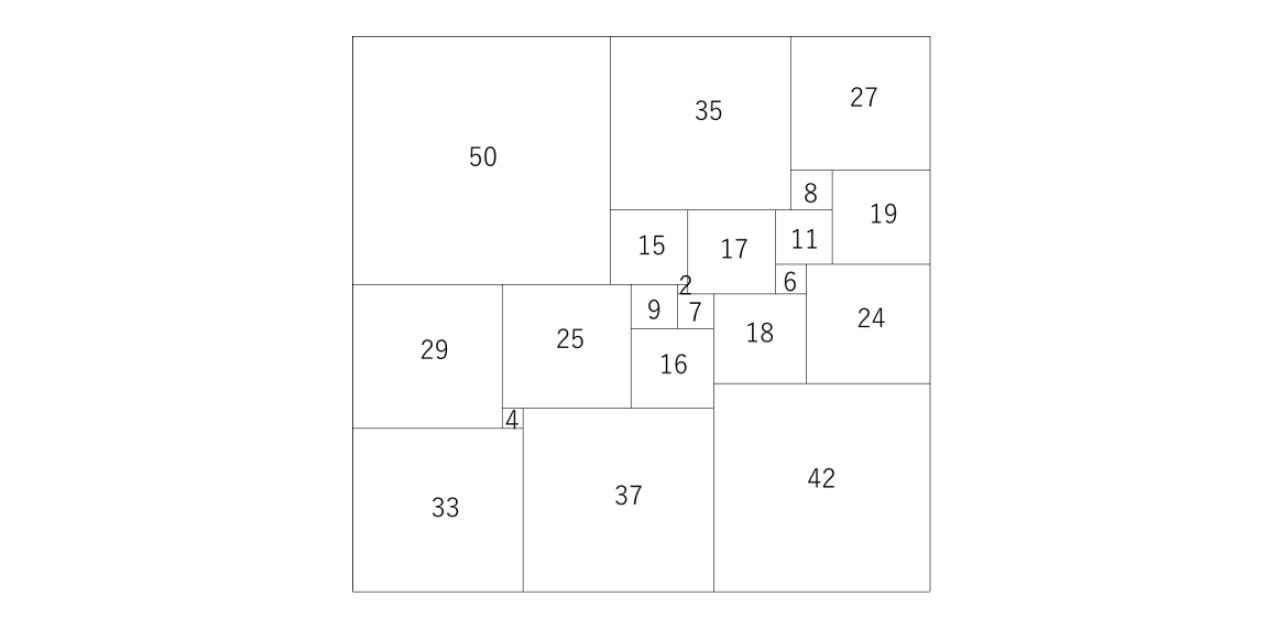

ルジンの問題の最小解は21個

「ルジンの問題」というのは、「任意の正方形を、2個以上の全て異なる大きさの正方形に分割できるか」という問題である。ロシアの数学者であるニコライ・ルジン(Nikolai Luzin)(1883-1950)が考えた問題で、ルジンはこの問題の解は存在しないと予想していたが、その後いくつかの例が発見されている。このように異なるサイズの正方形に分割する正方形を「完全平方正方形(Perfect squared squares)」と呼んでいる。

オランダの計算機科学者で数学者のA. J. W. ダイヴェスティイン(A. J. W. Duijvestijn)がコンピュータを使って、この問題の解を発見し、その最小の解が21個であることを証明している。

具体的には、一辺が112の正方形が、以下のような形で21個の正方形に分割される。

オランダの計算機科学者で数学者のA. J. W. ダイヴェスティイン(A. J. W. Duijvestijn)がコンピュータを使って、この問題の解を発見し、その最小の解が21個であることを証明している。

具体的には、一辺が112の正方形が、以下のような形で21個の正方形に分割される。

なお、任意の立方体を全て異なる大きさの立方体で分けることは不可能で、これは背理法を用いることで比較的簡単に証明できる。

ブラックジャックは、カードの数字の和を「21」に近付けるゲーム

トランプのブラックジャックは、カードの数字の和を21に近付けるゲームである。なぜ「21」なのだろうか。

一説では、そもそも、ブラックジャックの原形となるゲームは、18世紀の初めにフランスで始まったとされており、この時の名前が「vingt et un(ヴァンテ・アン)と呼ばれており、これはフランス語の「21」を意味している、ということからきているようだ。でもなぜ「21」のなのか、その理由は明確でない。

ブラックジャックという名前は、このゲームが19世紀に米国に渡った際に、米国において、スペードの「A(エース)」とスペードの「J(ジャック)」の組み合わせを最高の組み手として扱い、ボーナスを与えていたことに由来している、という説がある。スペードの「A(エース)」を見ていただくと、他のカードとは異なり、大きく派手なカードになっている1。

因みに、52枚のカードの数字の平均値は7なので、3枚のカードの平均値は21になるが、ブラックジャックでは絵札のK(キング)、Q(クイーン)、J(ジャック)は10と数えるので、これによれば実際の平均値は6.538となっている(実は、「A(エース)」はカードの状況に応じて、1または11と数えることができるので、正確にはこれは正しくはなく、あくまでも1つの目安の数値である)。

因みに、最初に配られた2枚のカードの合計が21になっている場合を「ナチュラルブラックジャック」と呼んでいるが、その確率は約4.83%となる(ジョーカーを考慮しない場合)。これは52枚のカードから2枚を取り出す組み合わせが52C2 =1,326通り、そのうち2枚で21になるのは、「A」と絵札または「10」の組み合わせで、4×4×4=64通りあることから、64÷1,326 で約4.83%となる。

また、3枚のカードで(初めて)「21」になる確率については、やや複雑になるが同様に組み合わせの数を考えていくと約7.66%となる。

これらの確率が思ったより高いとみるか否かは、皆さんの判断にお任せすることにする。

1 18世紀の英国で、当時ギャンブルに使用されることが多かったトランプに税金がかけられており、英国政府は納税の証明として、1番上に来るカードであるスペードのAに小さな判子を押していたが、偽造の判子が出回るようになったため、政府が偽造防止としてスペードのAに王冠などの複雑な装飾を追加するように変更した名残りと言われている。

一説では、そもそも、ブラックジャックの原形となるゲームは、18世紀の初めにフランスで始まったとされており、この時の名前が「vingt et un(ヴァンテ・アン)と呼ばれており、これはフランス語の「21」を意味している、ということからきているようだ。でもなぜ「21」のなのか、その理由は明確でない。

ブラックジャックという名前は、このゲームが19世紀に米国に渡った際に、米国において、スペードの「A(エース)」とスペードの「J(ジャック)」の組み合わせを最高の組み手として扱い、ボーナスを与えていたことに由来している、という説がある。スペードの「A(エース)」を見ていただくと、他のカードとは異なり、大きく派手なカードになっている1。

因みに、52枚のカードの数字の平均値は7なので、3枚のカードの平均値は21になるが、ブラックジャックでは絵札のK(キング)、Q(クイーン)、J(ジャック)は10と数えるので、これによれば実際の平均値は6.538となっている(実は、「A(エース)」はカードの状況に応じて、1または11と数えることができるので、正確にはこれは正しくはなく、あくまでも1つの目安の数値である)。

因みに、最初に配られた2枚のカードの合計が21になっている場合を「ナチュラルブラックジャック」と呼んでいるが、その確率は約4.83%となる(ジョーカーを考慮しない場合)。これは52枚のカードから2枚を取り出す組み合わせが52C2 =1,326通り、そのうち2枚で21になるのは、「A」と絵札または「10」の組み合わせで、4×4×4=64通りあることから、64÷1,326 で約4.83%となる。

また、3枚のカードで(初めて)「21」になる確率については、やや複雑になるが同様に組み合わせの数を考えていくと約7.66%となる。

これらの確率が思ったより高いとみるか否かは、皆さんの判断にお任せすることにする。

1 18世紀の英国で、当時ギャンブルに使用されることが多かったトランプに税金がかけられており、英国政府は納税の証明として、1番上に来るカードであるスペードのAに小さな判子を押していたが、偽造の判子が出回るようになったため、政府が偽造防止としてスペードのAに王冠などの複雑な装飾を追加するように変更した名残りと言われている。

スポーツに見られる数字の「21」

バドミントンは、2ゲーム先取の3ゲームマッチで、21点先取した側が1ゲームを得ることになる。なお、2006年に、それまでのサーブ権が無ければ得点が入らないルールから、ラリーポイント制(サーブ権に関わらずラリーに勝ったほうに得点が入る方式)に変更され、これに伴い1ゲームの得点も11点または15点から一律21点に変更された。

日本における9人制バレーボールも、1セットが21点先取の3セットマッチ制となっている。

2001年以前の卓球は、3ゲーム先取の5ゲームマッチで、21点先取した側が1ゲームを得る形だった(現在は、4ゲーム先取の7ゲームマッチで、11点先取した側が1ゲームを得る形に変更されている)。

野球ももともとは21点先取制だったのが、これではいつ試合が終わるのかがわからないということで、1857年に現在の9イニング制に変更された。ただし、日本に野球が伝えられたのは1872年と言われているので、日本においては初めから9イニング制となっている。

なお、なぜ「21点先取制」という「21」という数字が選択されたのかについては、明確な理由はわからなかった。

日本における9人制バレーボールも、1セットが21点先取の3セットマッチ制となっている。

2001年以前の卓球は、3ゲーム先取の5ゲームマッチで、21点先取した側が1ゲームを得る形だった(現在は、4ゲーム先取の7ゲームマッチで、11点先取した側が1ゲームを得る形に変更されている)。

野球ももともとは21点先取制だったのが、これではいつ試合が終わるのかがわからないということで、1857年に現在の9イニング制に変更された。ただし、日本に野球が伝えられたのは1872年と言われているので、日本においては初めから9イニング制となっている。

なお、なぜ「21点先取制」という「21」という数字が選択されたのかについては、明確な理由はわからなかった。

数学における数字としての「21」

「21」が、数学の場面で現れてくる例としては、以下のものが挙げられる。

・6番目の三角数

21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

・フィボナッチ数列の8番目に現われる数である。

・6番目の三角数

21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

・フィボナッチ数列の8番目に現われる数である。

その他

その他に、数字の「21」や「二十一」が現れるケースとして、例えば以下のものが挙げられる。

・仏教においては、「三」は吉祥を意味した幸せの数で、「七」は成就を意味しており、その乗数としての「二十一」はさらに良いものとされている。

・仏教においては、「三」は吉祥を意味した幸せの数で、「七」は成就を意味しており、その乗数としての「二十一」はさらに良いものとされている。

最後に

今回は数字の「21」について、それが現れてくる例やその理由等について、報告してきた。

数字の「21」については、21世紀ということに加えて、3週間(=21日)を思い浮かべる人もいるかもしれない。これも「3×7」に基づいている。このように「3」と「7」の乗数としての「21」については、上記で紹介したように、キリスト教や仏教だけでなく、幅広く、縁起の良い数字として認識されているようである。

その意味でも、「21世紀」が輝かしい世紀になってもらいたいと切に願っている。

数字の「21」については、21世紀ということに加えて、3週間(=21日)を思い浮かべる人もいるかもしれない。これも「3×7」に基づいている。このように「3」と「7」の乗数としての「21」については、上記で紹介したように、キリスト教や仏教だけでなく、幅広く、縁起の良い数字として認識されているようである。

その意味でも、「21世紀」が輝かしい世紀になってもらいたいと切に願っている。

(2023年10月10日「研究員の眼」)

関連レポート

- 数字の「7」に関わる各種の話題-「7」は何で人気が高い特別な数字として考えられているのか?-

- 数字の「20」に関わる各種の話題-20進法は古くから使用されており、その名残が現在でも随所で見受けられる-

- 数字の「23」に関わる各種の話題-「23」という数字は、と問われても、殆どの人が具体的なイメージは湧かないと思うが-

- 数字の「24」に関わる各種の話題-1日はなぜ24時間なのか-

- 数字の「25」に関わる各種の話題-「25」という数字は100の4分の1というイメージが強いのではないか

- 意外と知らない「ゼロ」の持つ意味と概念―あなたも「ゼロ」という数字から、知的探求、始めてみませんか?-

- 数字の「4」に関わる各種の話題-日本では不吉な数字と思われているが、実は「安定感のある調和のとれた数字」である-

- 数字の「5」に関わる各種の話題-割と身近な数字と思われているが、実際はどうなのか-

- 数字の「6」に関わる各種の話題-時間の単位の関係は「6」の倍数となっており、自然現象等でも多く観測される-

- 数字の「8」に関わる各種の話題-「8」は、末広がりを意味して、日本では幸運な数字と見なされているようだが-

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【数字の「21」に関わる各種の話題-21世紀に、「21」という数字が現れてくるケースを調べてみました-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

数字の「21」に関わる各種の話題-21世紀に、「21」という数字が現れてくるケースを調べてみました-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!