- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 数字の「24」に関わる各種の話題-1日はなぜ24時間なのか-

コラム

2023年09月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

数字の「24」と聞いて、多くの皆さんは1日24時間を思い浮かべるのではないだろうか。その他には(私も含めて)一定の年齢層の方であれば「二十四の瞳」を思い出すかもしれない。そもそも「24」と言う数字は、4の階乗(4!=1×2×3×4)という数字なので、各種の組み合わせを考える場合には、陰にせよ陽にせよ、現れてきている数字だといえなくもない。

今回は、この数字の「24」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

今回は、この数字の「24」について、それが現れてくる例やその理由等について調べてみた。

1日は24時間

以前に「24時間戦えますか」というキャッチフレーズが栄養ドリンクのCMで使用され、新語・流行語大賞にもランクインしていた時代があった。今や、働き方改革が叫ばれ、この言葉は死語になっているものと思われるが、当時は相当にインパクトの強いものだった。私自身も30歳前後でまさに猛烈に働くことが求められていたような時期だった。

さて、1日はなぜ24時間なのだろうと不思議に思ったことはないだろうか。

1日24時間というのは、古代エジプトにおいて、1日を昼と夜に分けて、それぞれを12等分したことに由来している。メソポタミアでは1日を12等分していたが、古代エジプトではまずは昼と夜に分ける方法を採用した。

ここで、12等分した理由については諸説ある。1年が12カ月(これは月の満ち欠けから来ている)であったことや「12」という数字が「親指以外の指の関節の数(=3つ×4本)」を表していて、指で数えやすいものとして、特別な意味を有していたこと等が挙げられるようだ(古代の人々は、親指で別の指の関節に触れることで1から12までの数字を、1周したら別の手の指を折ることでもう一度繰り返すこと等して、60までの数字を数えることができていたようだ)。

ただし、古代エジプトにおいては、1日を24等分したのではなく、昼と夜をそれぞれ12等分することが行われていた。ここで、昼の12等分は日時計に基づいて、夜の12等分は星の観測に基づいて行われた。結果として、季節によってそれぞれの時間の長さが異なることになっていた。

これに対して、紀元前2世紀にギリシャの天文学者であったヒッパルコスが1日を等しく24分割するということを唱えた。この考え方は日の出・日の入りに基づいた生活を送っていた一般の人々にとって、必ずしも受け入れられるものではなかったようで、実際には季節によって異なる時間単位が長く使用されてきた。

1日を等しく24分割した時間が広く使用されるようになったのは、14世紀に、欧州で機械時計が出来てからだと言われている。

さて、1日はなぜ24時間なのだろうと不思議に思ったことはないだろうか。

1日24時間というのは、古代エジプトにおいて、1日を昼と夜に分けて、それぞれを12等分したことに由来している。メソポタミアでは1日を12等分していたが、古代エジプトではまずは昼と夜に分ける方法を採用した。

ここで、12等分した理由については諸説ある。1年が12カ月(これは月の満ち欠けから来ている)であったことや「12」という数字が「親指以外の指の関節の数(=3つ×4本)」を表していて、指で数えやすいものとして、特別な意味を有していたこと等が挙げられるようだ(古代の人々は、親指で別の指の関節に触れることで1から12までの数字を、1周したら別の手の指を折ることでもう一度繰り返すこと等して、60までの数字を数えることができていたようだ)。

ただし、古代エジプトにおいては、1日を24等分したのではなく、昼と夜をそれぞれ12等分することが行われていた。ここで、昼の12等分は日時計に基づいて、夜の12等分は星の観測に基づいて行われた。結果として、季節によってそれぞれの時間の長さが異なることになっていた。

これに対して、紀元前2世紀にギリシャの天文学者であったヒッパルコスが1日を等しく24分割するということを唱えた。この考え方は日の出・日の入りに基づいた生活を送っていた一般の人々にとって、必ずしも受け入れられるものではなかったようで、実際には季節によって異なる時間単位が長く使用されてきた。

1日を等しく24分割した時間が広く使用されるようになったのは、14世紀に、欧州で機械時計が出来てからだと言われている。

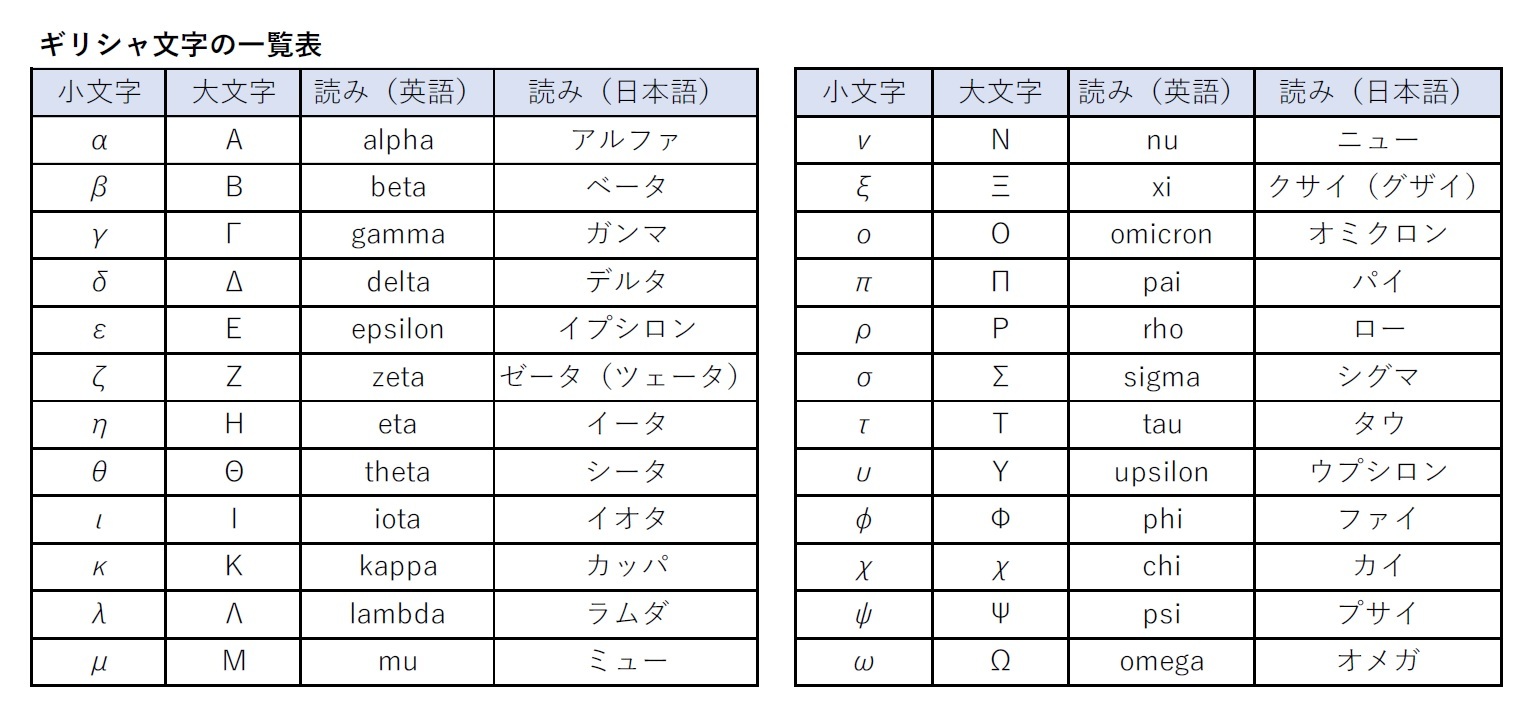

ギリシャ文字は24文字

それではなぜ24文字なのかということについては、必ずしも明確ではないようだ。ギリシャ文字の元になっているフェニキア文字は子音のみの22文字であった。これに対して、いくつかの変更が行われて、ギリシャ語のアルファベット1の24文字になったようだ。

なお、現在幅広く使用されているラテン語によるアルファベット(いわゆる、ローマ字やローマ文字)についても、元々は21文字からなっていたが、外来語を表記するために、YとZがギリシャ語から導入され、さらにその後UやVが、15世紀頃になってJが導入されて、26文字となり、これが定着して、現代に至っているようである。

数学や物理学等の数式ではギリシャ文字が多く使用される。この理由については諸説あるが、例えば、(1)ギリシャ語とラテン語は欧州における古典であり、文学・哲学を含めてこれらの言語は教養として位置付けられていた、(2)数学の道を切り開いた古代ギリシャの数学者たち(ユークリッド、ピタゴラス、アルキメディス等)に敬意を込めた、が挙げられるようだ。

1 「アルファベット」という言葉は、アルファとベータに由来している。

なお、現在幅広く使用されているラテン語によるアルファベット(いわゆる、ローマ字やローマ文字)についても、元々は21文字からなっていたが、外来語を表記するために、YとZがギリシャ語から導入され、さらにその後UやVが、15世紀頃になってJが導入されて、26文字となり、これが定着して、現代に至っているようである。

数学や物理学等の数式ではギリシャ文字が多く使用される。この理由については諸説あるが、例えば、(1)ギリシャ語とラテン語は欧州における古典であり、文学・哲学を含めてこれらの言語は教養として位置付けられていた、(2)数学の道を切り開いた古代ギリシャの数学者たち(ユークリッド、ピタゴラス、アルキメディス等)に敬意を込めた、が挙げられるようだ。

1 「アルファベット」という言葉は、アルファとベータに由来している。

純金は24カラット

以前の研究員の眼「分数について(その4)-分数は日常生活や社会でどのように使われているのか-」(2023.4.28)でも紹介したように、金は、アルファベットのKを用いた「カラット(karat)」2という単位で、純度が表示されている。このカラットの計算方法は、24進法で行われており、24カラットが純金を表し、24KあるいはK24と表される(実際には、99.9%以上の純度の金が24カラットということになっている)。

24進法が採用された理由については、必ずしも明確ではないようだが、例えば、かつて金の取引に使用されていた「イナゴ豆」が24個単位で取引されており(それがなぜかはわからないが)、その何粒分の重さか、が基準になっていたから、と言われているようだ。また、「karat」や「carat」は、古代ギリシャ語で「イナゴ豆」を意味する「κερατιον(keration)」が語源になっていると言われている。

2 ダイヤモンドの重さを表す「カラット(carat)」とは異なるものなので、混同しないように注意が必要となる。

24進法が採用された理由については、必ずしも明確ではないようだが、例えば、かつて金の取引に使用されていた「イナゴ豆」が24個単位で取引されており(それがなぜかはわからないが)、その何粒分の重さか、が基準になっていたから、と言われているようだ。また、「karat」や「carat」は、古代ギリシャ語で「イナゴ豆」を意味する「κερατιον(keration)」が語源になっていると言われている。

2 ダイヤモンドの重さを表す「カラット(carat)」とは異なるものなので、混同しないように注意が必要となる。

二十四の瞳

「二十四の瞳(にじゅうしのひとみ)」は、壺井栄氏が発表した小説で、瀬戸内海べりの一寒村3の小学校(分教場)に赴任してきた(女学校の師範科を出たての)新任の女性教師と、その年に入学した12人の生徒とのふれあい、その後の師弟愛をベースに、昭和の初めから第二次世界大戦を経てその終戦までの時代において、女性教師と生徒たちが経験した苦難を描くことを通じて、戦争によってもたらされた悲劇を訴えている不朽の名作である。これまで2回の映画化に加えて、テレビドラマ化も数多くされてきている。

私も学生時代等に映画等を見て、非常に感動したことを覚えている。このコラムを書いていて、久しぶりに映画「二十四の瞳」を見たい気持ちになってしまい、早速図書館でDVDを借りて視聴してしまった。名作は本当にいつまでも心に深く刻まれていくものだと感慨を新たにしている。

3 映画のロケ地ともなった壺井栄氏の故郷である香川県小豆島であるとのイメージが定着している。

私も学生時代等に映画等を見て、非常に感動したことを覚えている。このコラムを書いていて、久しぶりに映画「二十四の瞳」を見たい気持ちになってしまい、早速図書館でDVDを借りて視聴してしまった。名作は本当にいつまでも心に深く刻まれていくものだと感慨を新たにしている。

3 映画のロケ地ともなった壺井栄氏の故郷である香川県小豆島であるとのイメージが定着している。

長調と短調を併せると24種類

日本においては「音楽の父」と称されるヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach,)(1685-1750)が作曲した鍵盤楽器のための作品集である『平均律クラヴィーア曲集』は、1巻と2巻があり、それぞれ24の全ての調による前奏曲とフーガで構成されている。このため、後世の作曲家がこれに倣い、前奏曲や練習曲などを24曲構成で作曲してきている。

例えば、フレデリック・ショパンは「24の前奏曲」を作曲し、ドミートリイ・ショスタコーヴィチはピアノ曲集「24の前奏曲」や「24の前奏曲とフーガ」を作曲している。なお、クロード・ドビュッシーも24曲から成るピアノのための前奏曲を作曲しているが、これは24の調に1曲ずつを割り振ったものとはなっていない。

例えば、フレデリック・ショパンは「24の前奏曲」を作曲し、ドミートリイ・ショスタコーヴィチはピアノ曲集「24の前奏曲」や「24の前奏曲とフーガ」を作曲している。なお、クロード・ドビュッシーも24曲から成るピアノのための前奏曲を作曲しているが、これは24の調に1曲ずつを割り振ったものとはなっていない。

二十四節気

「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、12の「節気(せっき)」と12の「中気(ちゅうき)」が交互にあり、それぞれに季節を表す名前が付けられているものである。具体的には、以下の通りである。

立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑

立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

日頃、慣れ親しんでいる用語も多いと思うが、多くの人々が気にすることが少ない名前もあるものと思われる。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑

立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

日頃、慣れ親しんでいる用語も多いと思うが、多くの人々が気にすることが少ない名前もあるものと思われる。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年09月27日「研究員の眼」)

関連レポート

- 分数について(その4)-分数は日常生活や社会でどのように使われているのか-

- 数字の「25」に関わる各種の話題-「25」という数字は100の4分の1というイメージが強いのではないか

- 数字の「20」に関わる各種の話題-20進法は古くから使用されており、その名残が現在でも随所で見受けられる-

- 数字の「19」に関わる各種の話題-「19」という数字はいかにも中途半端な数字というイメージがあると思われるが-

- 数字の「18」に関わる各種の話題-「18」という数字で皆さんは何を思い浮かべるのだろうか-

- 数字の「17」は結構興味深い数字だって知っていますか

- 数字の「16」に関わる各種の話題-「16」という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろうか-

- 数字の「15」に関わる各種の話題-「15」という数字は、「完全・完璧」なものを意味する考え方があるってこと知っていますか-

- 数字の「14」に関わる各種の話題-「14」という数字もあまり目立たないというイメージがあるかもしれないが-

- 数字の「13」に関わる各種の話題-「13」は西洋では忌み数として嫌われているようだが-

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【数字の「24」に関わる各種の話題-1日はなぜ24時間なのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

数字の「24」に関わる各種の話題-1日はなぜ24時間なのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!