- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-

韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

韓国政府の分配対策

このような対策の結果、「国民基礎生活保障制度」の受給者数は2013年の132.9万人(保護率2.6%)から2019年には188.1万人(保護率3.6%)まで増加した(新型コロナウイルスの影響で2020年には受給者数が213.4万人まで増加、保護率4.1%)。

また、韓国政府は税制による所得支援で勤労貧困層の勤労インセンティブを高めるとともに、所得を捕捉するインフラを構築し社会保険料負担の衡平性及び制度運営の効率性を高める目的で2008年から「勤労奨励税制」という名で給付付き税額控除制度を実施している。韓国における勤労奨励税制は、低い所得が原因で経済的自立が難しい労働者や事業者世帯に対して世帯員数や年間給与総額等から算定された勤労奨励金を支給することにより、働くインセンティブを高めるとともに実質所得を支援する制度である。

韓国における勤労奨励制度の給付体系はEITCを実施している他の国と同様に、勤労所得の水準により給付額が逓増区間(phase-in range)、定額区間(flat range)、逓減区間(phase-out range)という三つの区間に区分されており、2022年現在の年間最大金額は300万ウォン(約28.6万円)に設定されている。

2015年度からは申請者に扶養する子どもがいる場合に、子ども一人当たり年間最大50万ウォン(約47,600円、2019年度は70万ウォン(約66,640円))が支給される子ども奨励金を新しく導入し、対象者も自営業者まで拡大・適用している。

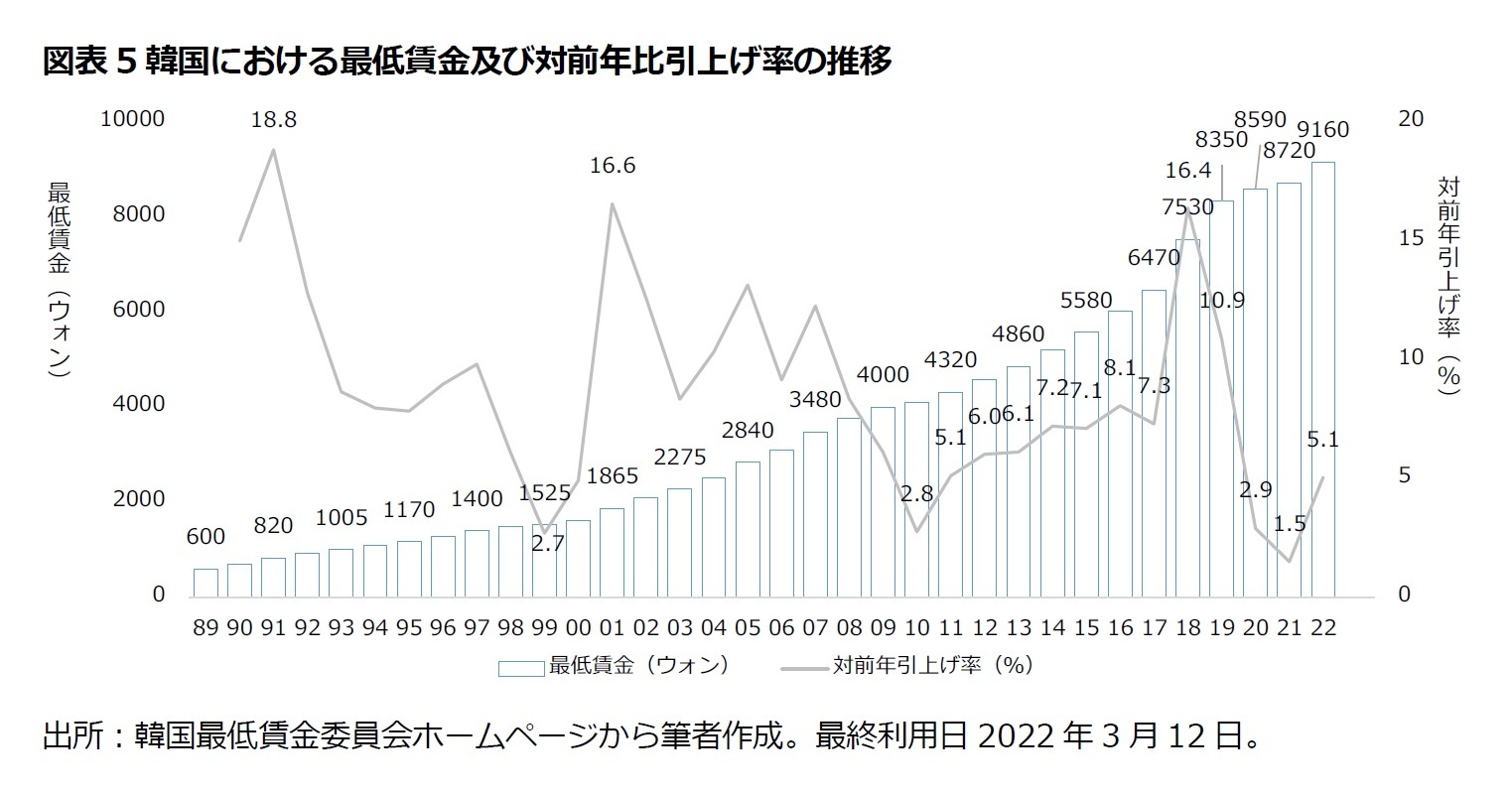

最近では文政権により最低賃金を大幅に引き上げる政策が推進された。文在寅大統領は、2016年に大統領選挙に臨んだ際、当時6030ウォン(約574円)だった最低賃金(時給)を、2020年までに1万ウォン(約952円)まで引き上げることを公約として発表した。最低賃金を引き上げ、所得主導の経済成長(家計の賃金と所得を増やして消費の増加をもたらし、経済成長につなげる)を成し遂げるためである。この公約を達成するためには、毎年約16%ずつ最低賃金を引き上げる必要があった。2018年の最低賃金は公約通り対前年比16.4%も引き上げられたものの、大幅引き上げに対する自営業者や中小企業の反発は予想以上に強く、雇用環境が悪化すると、2019年の最低賃金の引き上げ率を10.9%に下方修正した。この結果、2020年までに最低賃金を1万ウォンに引き上げるとした文大統領の公約は事実上実現できなくなった。文大統領は2018年7月16日に「2020年までに最低賃金を1万ウォンまで引き上げる公約は守ることができなくなった」と謝罪した。

韓国の最低賃金委員会は2019年7月に、2020年の最低賃金を2019年より2.87%引き上げることを確定した。これは2018年と2019年の引き上げ率である16.4%と10.9%を大きく下回る数値であり、1986年12月31日に「最低賃金法」が制定・公布され、1988年に施行されて以来、3番目に低い引上げ率となった。過去に最低賃金の引き上げ率が3%を下回ったのは、アジア経済以降の1999年(2.7%)とリーマン・ショック以降の2010年(2.75%)のみである。さらに、新型コロナウイルスの影響で2021年の引き上げ率は1.5%まで低下したものの、その後景気が少しずつ回復することにより2022年の引き上げ率は5.1%まで上昇した(図表5)。

新しい尹政権は「選択的福祉」政策を推進する方針

また、住宅を所有していない人に相対的に安い賃貸料で30年以上居住できる「基本住宅」を供給し、全国民が長期間(10年~20年)にわたり、最大1000万ウォン(約952,000円)まで低金利でお金が借りられる「基本貸出」を実施するとも述べた。増加した政府支出に対する財源は、基本所得炭素税、基本所得目的税、基本所得土地税などの増税により賄う方針も明確にした。

一方、野党「国民の党」の尹錫悦(ユン・ソクヨル)候補は、李候補がすべての人に福祉政策を適用する「普遍的福祉」を主張していることに対して、必要な人だけに福祉政策を適用する「選択的福祉」を実施するという立場を強調した。基本所得のように新しい政策を実施するよりは、給付付き税額控除や公的扶助制度の適用対象を拡大する等、既存制度を補完することにより貧困と格差の問題を解決することや増税よりも減税、財政健全化を中心に政策を実施する立場を示した。

選挙の結果、野党「国民の党」の尹候補が得票率48.56%で、与党「共に民主党」の李候補の47.83%をわずかに上回り、韓国の第20代大統領に選ばれた。その結果、今後5年間は「選択的福祉」政策により貧困と所得格差に対する対策が行われる可能性が高くなった。

結論に代えて

また、国民年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げられることが決まっており、実際の退職年齢(定年60歳)との間に差が生じることになった。高齢者の所得を保障するためには、国民年金の支給開始年齢と定年を同じ年齢にし、所得が減少する期間をなくす対策を取らないといけないだろう。

次は働き方の多様化に対する対策だ。非正規労働者の増加が急速に進むなかで、韓国政府は、『期間制および短時間労働者保護等に関する法律(以下「期間制・短時間労働者法」)』、『改正派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「派遣法」)』、『改正労働委員会法』などのいわゆる「非正規職保護法」を施行することで非正規職の正規職化をすすめ、非正規労働者の増加による労働市場の二極化や雇用の不安定性を緩和しようと試みた。法律が2007年7月から施行されることにより、非正規労働者が同一事業所で2年を超過して勤務すると、無期契約労働者として見なされることになった。

しかしながら、同一事業所での勤務期間が2年にならないうちに、雇用契約が解除される「雇い止め」も頻繁に発生した。また、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換された者の中でも、処遇水準が改善されず、給料や福利厚生面において正規職との格差が広がっている者も少なくなかった。それは、韓国社会における格差の拡大につながっている。

さらに、最近韓国では新型コロナウイルスが長期化している中でギグワーカー(gig worker)が増加している。「ギグワーク」とは、個人がインターネットの仲介プラットフォームなどを通じて企業と雇用関係を結ばずに請け負う単発の仕事のことを意味し、ギグワークを行う人は「ギグワーカー」と呼ばれる。その代表的な例として、Uber(配車サービス)、UberEATS(オンラインフード注文・配達) 、Task Rabbit(お手伝いのマーケットプレイス)などが挙げられる。問題は、ギグワーカーは個人事業主とみなされるため、最低賃金法による最低賃金の対象外となり、企業の福利厚生制度や公的社会保険制度も適用されないケースが多いことだ。労働基準法などが適用されず法的に保護されない彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。これを防ぐためにはまず、ギグワーカーの実態を正確に把握する必要があり、それは政府の主導の下で行われるのが望ましい。

最後に若者に対する対策について触れておきたい。韓国では高卒者の約7割が大学に進学することにより、大卒者の労働供給と企業の労働需要の間にミスマッチが発生している。従って、今後このようなミスマッチを解消するためには、大学の数を減らす代わりに、日本のような専門学校を増やす必要がある。つまり、現在の若者の就職難を解決するためには雇用政策よりも教育システムの構造的な改革が優先されるべきである。また、若者が中小企業を就職先として選択できるように、中小企業の賃金水準や労働環境を改善するための支援を拡大することも重要である。技術力や競争力のある中小企業を積極的に育成し、若者が選択できる選択肢を増やすべきである。

もちろん、最低賃金を引き上げることと低所得者に対する政府の財政支出を拡大すること等、貧困や所得格差を解消するための政府の対策も大事である。但し、最低賃金の引き上げは企業の財政的な負担を考慮しながら、そして政府の財政支出拡大は政府の財政健全化を考慮したうえで実施されるのが望ましい。民間企業の活躍を重視し、小さな政府を目指す新しい尹政権が2022年5月以降どのように韓国の貧困と所得格差問題を解決していくのか、今後の動向に注目したいところである8。

8 本稿は「韓国における所得格差と分配政策」『特集 所得格差と分配政策の国際比較』『DIO』2022年4月号を加筆・修正したものである。

(2022年07月06日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!