- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(3)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方

2025年05月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1|はじめに~社員の「自発的な社会貢献行動」はどのように引き出せるのか

いま多くの企業が、サステナビリティ経営の一環として「従業員参加による社会貢献活動」を推進している。しかしその現場では、「制度や取り組みはあるが、社員の参加が思うように広がらない」という悩みを抱える担当者も少なくない。

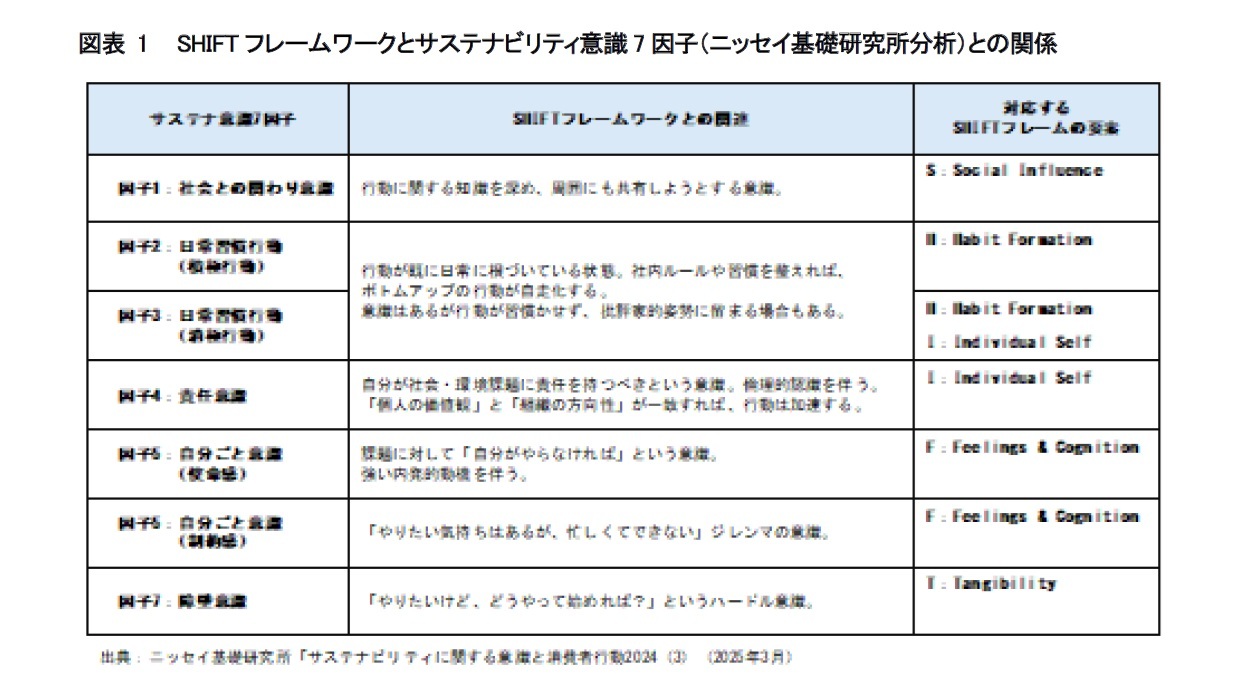

本稿のテーマは、「従業員の(社会貢献活動参加に対する)内面的な動機や主体的な行動をどのように引き出すか」にある。その出発点として、前々稿(第1回)1で示したのが、行動科学に基づいたSHIFTフレームワーク2(Social influence, Habit formation, Individual self, Feelings and cognition, Tangibility)と、ニッセイ基礎研究所が独自に分析したサステナビリティ意識の7因子3(以下「サステナ意識7因子」)との照合である。

そして、前稿(第2回)では、従業員の心理因子がどのような構造とメカニズムでサステナ行動を促進しているかを検証した。具体的には、偏相関係数とベイジアンネットワークを用いた2つの分析アプローチによって、その関係性を明らかにしている。その結果、従業員の使命感が、従業員の内発的動機と企業のパーパスを接続し、単なる参加率向上のみならず、組織内に文化として根付かせるためのSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)施策設計にもつながっていくことが確認された(図表1)。

本稿(第3回)は、これらの知見をもとに、「SHIFT」と、前々稿でも示した従業員の社会貢献活動参加促進の5類型(1.使命感の設計/2.障壁の除去/3.導線の明確化/4.形骸化の抑止/5.価値創造との接続)を組み合わせて、施策デザインの実践的枠組みを提言してみたい。

1 ニッセイ基礎研レター「若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)」「同(2)」(ともに2025年4月)

2 White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(6)

この研究では、人が持続可能な行動を取る際に直面する内面的な心理的要因のうち特に「態度と行動のギャップ」に繋がる5つの要点(自己–他者のトレードオフ、長い時間軸、集団行動の必要性、抽象性の問題、自動的な行動から意識的な行動への切り替え)を整理しており、SHIFTフレームワークはその抑制や解消を促すツールと位置づけられている。なおSHIFTは、実証的な知見と理論的仮説の両面に基づくものであるが、先行研究では実際にデータを用いて実証されている訳ではない。

3 ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動(3)」(2025年3月28日)

いま多くの企業が、サステナビリティ経営の一環として「従業員参加による社会貢献活動」を推進している。しかしその現場では、「制度や取り組みはあるが、社員の参加が思うように広がらない」という悩みを抱える担当者も少なくない。

本稿のテーマは、「従業員の(社会貢献活動参加に対する)内面的な動機や主体的な行動をどのように引き出すか」にある。その出発点として、前々稿(第1回)1で示したのが、行動科学に基づいたSHIFTフレームワーク2(Social influence, Habit formation, Individual self, Feelings and cognition, Tangibility)と、ニッセイ基礎研究所が独自に分析したサステナビリティ意識の7因子3(以下「サステナ意識7因子」)との照合である。

そして、前稿(第2回)では、従業員の心理因子がどのような構造とメカニズムでサステナ行動を促進しているかを検証した。具体的には、偏相関係数とベイジアンネットワークを用いた2つの分析アプローチによって、その関係性を明らかにしている。その結果、従業員の使命感が、従業員の内発的動機と企業のパーパスを接続し、単なる参加率向上のみならず、組織内に文化として根付かせるためのSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)施策設計にもつながっていくことが確認された(図表1)。

本稿(第3回)は、これらの知見をもとに、「SHIFT」と、前々稿でも示した従業員の社会貢献活動参加促進の5類型(1.使命感の設計/2.障壁の除去/3.導線の明確化/4.形骸化の抑止/5.価値創造との接続)を組み合わせて、施策デザインの実践的枠組みを提言してみたい。

1 ニッセイ基礎研レター「若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)」「同(2)」(ともに2025年4月)

2 White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(6)

この研究では、人が持続可能な行動を取る際に直面する内面的な心理的要因のうち特に「態度と行動のギャップ」に繋がる5つの要点(自己–他者のトレードオフ、長い時間軸、集団行動の必要性、抽象性の問題、自動的な行動から意識的な行動への切り替え)を整理しており、SHIFTフレームワークはその抑制や解消を促すツールと位置づけられている。なおSHIFTは、実証的な知見と理論的仮説の両面に基づくものであるが、先行研究では実際にデータを用いて実証されている訳ではない。

3 ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動(3)」(2025年3月28日)

2――従業員のサステナ行動を引き出すには何が必要か~SHIFTの視点から考えるインプリケーション

本稿の結果によれば、企業の人事やサステナビリティ推進部門が「従業員が参加する形での社会貢献活動」の促進に向けて取り組むべき実務課題は、前々稿の様に、以下のような5つの論点(5類型)になる。

(1) 使命感の設計:社員の「自分ごと意識(=使命感)」をどう醸成するか

(2) 障壁の除去:社内での「時間的・心理的な制約」をどう取り除くか

(3) 参加導線の設置:活動機会を「わかりやすく、参加しやすい形」でどう提供するか

(4) 形骸化の抑止:継続的に意味づけを行い、「形骸化」をどう防ぐか

(5) 価値創造との接続:活動の成果をどう企業の価値創造と結びつけて発信するか

本稿では上記の論点について、行動科学の視点から前稿の2つのアプローチによるデータ解析結果に基づいて、サステナビリティ経営を組織内部に定着させるための実務的インプリケーションを提示していく。

(1) 使命感の設計:社員の「自分ごと意識(=使命感)」をどう醸成するか

(2) 障壁の除去:社内での「時間的・心理的な制約」をどう取り除くか

(3) 参加導線の設置:活動機会を「わかりやすく、参加しやすい形」でどう提供するか

(4) 形骸化の抑止:継続的に意味づけを行い、「形骸化」をどう防ぐか

(5) 価値創造との接続:活動の成果をどう企業の価値創造と結びつけて発信するか

本稿では上記の論点について、行動科学の視点から前稿の2つのアプローチによるデータ解析結果に基づいて、サステナビリティ経営を組織内部に定着させるための実務的インプリケーションを提示していく。

1|若年層の獲得・定着と“共感の火種~意識と行動のブリッジの必要性

まず前提として、将来の中核人材となる若年層の獲得や定着は、多くの企業にとって喫緊の経営課題である。近年では、社会的意義を実感できる仕事や活動への関心が高まりつつあり、先行研究4では、社会貢献活動への関与が、企業への帰属意識や情緒的コミットメントを高める可能性が指摘されていた。

ただし、こうした行動の“火種”となる内発的動機は、自然に生まれるものではない。本稿の分析(前稿)では、行動に火がつくまでには、数多くの「心のハードル」が存在5することが明らかになっており、対応を誤ると、制度は整っていても誰も動かない、という「仏を作って魂入れず」な状態に陥る恐れがあると指摘している。

したがって、企業に求められるのは、感情・認知・習慣・社会的影響といった心理要素を踏まえた、「意識と行動のブリッジ」設計であるとも言えるだろう。

4 高島健太郎・西垣朋哉・渡邉汐音・竹下智之(2020)「若手従業員の『本業外のキャリア開発活動』への意欲と組織コミットメントの関係に関する分析」,『日本経営工学会論文誌』,Vol.12

若手従業員が自律的に行う「本業外のキャリア開発活動」を因子分析した結果、**「自己研鑽」「社外の仕事への従事」「社会貢献」**の3因子が抽出された。そのうち「社会貢献」因子のみが組織コミットメントと弱いながらも正の相関(r=0.24, p<0.001)を示した。これは、従業員が社会貢献活動に意欲を示す場合、企業への帰属意識や情緒的コミットメントが向上する可能性を示唆している。

5 基礎研レター「若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)」参照

まず前提として、将来の中核人材となる若年層の獲得や定着は、多くの企業にとって喫緊の経営課題である。近年では、社会的意義を実感できる仕事や活動への関心が高まりつつあり、先行研究4では、社会貢献活動への関与が、企業への帰属意識や情緒的コミットメントを高める可能性が指摘されていた。

ただし、こうした行動の“火種”となる内発的動機は、自然に生まれるものではない。本稿の分析(前稿)では、行動に火がつくまでには、数多くの「心のハードル」が存在5することが明らかになっており、対応を誤ると、制度は整っていても誰も動かない、という「仏を作って魂入れず」な状態に陥る恐れがあると指摘している。

したがって、企業に求められるのは、感情・認知・習慣・社会的影響といった心理要素を踏まえた、「意識と行動のブリッジ」設計であるとも言えるだろう。

4 高島健太郎・西垣朋哉・渡邉汐音・竹下智之(2020)「若手従業員の『本業外のキャリア開発活動』への意欲と組織コミットメントの関係に関する分析」,『日本経営工学会論文誌』,Vol.12

若手従業員が自律的に行う「本業外のキャリア開発活動」を因子分析した結果、**「自己研鑽」「社外の仕事への従事」「社会貢献」**の3因子が抽出された。そのうち「社会貢献」因子のみが組織コミットメントと弱いながらも正の相関(r=0.24, p<0.001)を示した。これは、従業員が社会貢献活動に意欲を示す場合、企業への帰属意識や情緒的コミットメントが向上する可能性を示唆している。

5 基礎研レター「若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)」参照

1|基軸となるのは「使命感 × 責任意識」の連動

行動科学の知見から見て、従業員の持続可能な行動を促すための出発点となるのは、「自分ごと意識(=使命感)」と「責任意識(=自己意識)」の相互作用であろう(SHIFTでいえばFとIとなる)。

行動科学の知見から見て、従業員の持続可能な行動を促すための出発点となるのは、「自分ごと意識(=使命感)」と「責任意識(=自己意識)」の相互作用であろう(SHIFTでいえばFとIとなる)。

とくに、先行研究6も示すように、感情を動かすストーリーテリングは、共感や記憶の定着に効果が高い。そのため、自社のパーパス(存在意義)を社員が「自らの物語として体験する」場づくりが重要である。

とくに、先行研究6も示すように、感情を動かすストーリーテリングは、共感や記憶の定着に効果が高い。そのため、自社のパーパス(存在意義)を社員が「自らの物語として体験する」場づくりが重要である。具体策としては、次のような取り組みが挙げられる:

・社員が共感しやすいパーパスに基づくメッセージの発信

・実際に社会貢献に関わる社員の体験談共有会や、社内講演の実施

・自分の行動と社会的意義がつながっていると実感できるストーリーテリング型研修

6 Kahnemanは、人は統計より物語に動かされるとして、「人間の心は物語に最適化されている」という前提から、感情的・印象的なストーリーは記憶や判断に深く影響するとしている。

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

2|しかし、制度や制度設計だけでは「火」は着かない

とはいえ、感情的共鳴やパーパス共感だけでは行動にはつながらない。

「やってみたいけど時間がない」「きっかけがない」といった制約感や障壁意識(Tangibilityの欠如)が心理的なブレーキとして働くことになるからだ。

特に注意すべきは、制度があっても「時間的余裕」が確保されていなければ、社員は行動に移れないという点であろう。たとえば、ボランティア活動の機会を提示しても、それが就業時間外だったり、仕事量が過重であると、内発的動機は育ちにくい。現場のマネジメント層がリソース調整に協力しなければ、「制度だけ整っているが誰も利用しない」事態に陥ることが容易に想像される。

とはいえ、感情的共鳴やパーパス共感だけでは行動にはつながらない。

「やってみたいけど時間がない」「きっかけがない」といった制約感や障壁意識(Tangibilityの欠如)が心理的なブレーキとして働くことになるからだ。

特に注意すべきは、制度があっても「時間的余裕」が確保されていなければ、社員は行動に移れないという点であろう。たとえば、ボランティア活動の機会を提示しても、それが就業時間外だったり、仕事量が過重であると、内発的動機は育ちにくい。現場のマネジメント層がリソース調整に協力しなければ、「制度だけ整っているが誰も利用しない」事態に陥ることが容易に想像される。

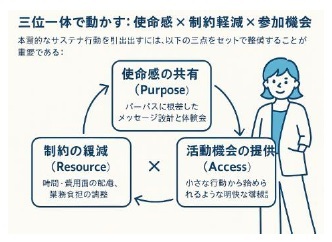

3|使命感 × 制約軽減 × 参加機会の三位一体で動かす

本質的なサステナ行動を引き出すには、以下の三点をセット7で整備することが重要である。

・使命感の共有(Purpose):パーパスに根差したメッセージ設計と体験機会

・制約の軽減(Resource):時間・費用面の配慮、業務負担の調整

・活動機会の提供(Access):小さな行動から始められるような明快な導線設計

本質的なサステナ行動を引き出すには、以下の三点をセット7で整備することが重要である。

・使命感の共有(Purpose):パーパスに根差したメッセージ設計と体験機会

・制約の軽減(Resource):時間・費用面の配慮、業務負担の調整

・活動機会の提供(Access):小さな行動から始められるような明快な導線設計

先程、「H(Habit formation:習慣化)とI(Individual self:自己意識)をどう橋渡ししていくかが、実効性を左右するポイント」と述べた。

先程、「H(Habit formation:習慣化)とI(Individual self:自己意識)をどう橋渡ししていくかが、実効性を左右するポイント」と述べた。たとえば、30分単位で参加できる「マイクロボランティア制度」や、就業時間内の一部を活動に充てられるようにする時短支援といった制度を導入する企業も出てきており、そのような小さな行動の受け皿となる制度設計も有効と思われる。

7 行動心理学では、行動の定着にはトリガー(きっかけ)・ルーチン・報酬の3要素が重要とされる。例えば、ある特定の時間(キュー)にコーヒーを飲む(ルーチン)ことでリラックスできる(リワード)といった具合である。このループが繰り返されることで、行動が自動化され、習慣となるとされる。

Duhigg, C. (2012). The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. Random House.

4|制度整備だけでは不十分~社内環境づくりがカギ

厚生労働省の調査8(令和5年4月)によれば、ボランティア休暇制度を導入している企業は全体の9.1%、従業員1000人以上の大企業でも29.1%にとどまっている。さらに、「制度の存在を知っている」と回答した従業員の割合も、全体ではわずか41.2%(大企業では80%)に過ぎない。

これは、制度そのものの整備だけでなく、社内での周知・実行支援・上司の理解が不可欠であることを示しているとも言えるだろう。加えて、制度があってもボランティア休暇が無給だったり、参加への「意義づけ」が不十分であれば、実際の行動参加にはつながらないと思われる。

8 厚生労働省『人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査(企業調査・労働者調査)』、2019年3月、調査期間:2019年3月1日~3月20日、調査方法:郵送配布・回収、有効回収数:4,599件(回収率23.0%)

厚生労働省の調査8(令和5年4月)によれば、ボランティア休暇制度を導入している企業は全体の9.1%、従業員1000人以上の大企業でも29.1%にとどまっている。さらに、「制度の存在を知っている」と回答した従業員の割合も、全体ではわずか41.2%(大企業では80%)に過ぎない。

これは、制度そのものの整備だけでなく、社内での周知・実行支援・上司の理解が不可欠であることを示しているとも言えるだろう。加えて、制度があってもボランティア休暇が無給だったり、参加への「意義づけ」が不十分であれば、実際の行動参加にはつながらないと思われる。

8 厚生労働省『人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査(企業調査・労働者調査)』、2019年3月、調査期間:2019年3月1日~3月20日、調査方法:郵送配布・回収、有効回収数:4,599件(回収率23.0%)

5|参加機会は“明確に、探しやすく”

従業員が「参加したい」と思った時にすぐにアクションを起こせるような導線の明確化も重要である。

たとえば、

・NPOとのマッチングシステムによる個別紹介

・社内イントラネットでの活動一覧ポータルの設置

・Slackや社内SNSなどでのリマインド・事例共有

といった制度導入を進める企業も出てきているが、こうした仕掛けを通じて、活動参加への心理的・実務的なハードルを下げていくことが求められる。

従業員が「参加したい」と思った時にすぐにアクションを起こせるような導線の明確化も重要である。

たとえば、

・NPOとのマッチングシステムによる個別紹介

・社内イントラネットでの活動一覧ポータルの設置

・Slackや社内SNSなどでのリマインド・事例共有

といった制度導入を進める企業も出てきているが、こうした仕掛けを通じて、活動参加への心理的・実務的なハードルを下げていくことが求められる。

(2025年05月15日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方

- 若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方

- 若年層のサステナビリティをめぐるジレンマ-「責任意識」が動きだす、ゴールデンウィークという非日常のスイッチ

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下 -

2025年11月12日

貸出・マネタリー統計(25年10月)~銀行貸出がコロナ禍以来の高い伸びに -

2025年11月12日

インデックス型外株で流入加速~2025年10月の投信動向~ -

2025年11月12日

景気ウォッチャー調査2025年10月~高市政権への期待から、先行き判断DIは前月から4.6ポイントの大幅上昇~ -

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(3)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(3)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!