- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 社会貢献・ボランティア >

- 若年層のサステナビリティをめぐるジレンマ-「責任意識」が動きだす、ゴールデンウィークという非日常のスイッチ

若年層のサステナビリティをめぐるジレンマ-「責任意識」が動きだす、ゴールデンウィークという非日常のスイッチ

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

では果たして、若い世代はどこまで「サステナ」に関心を持っているのだろうか?

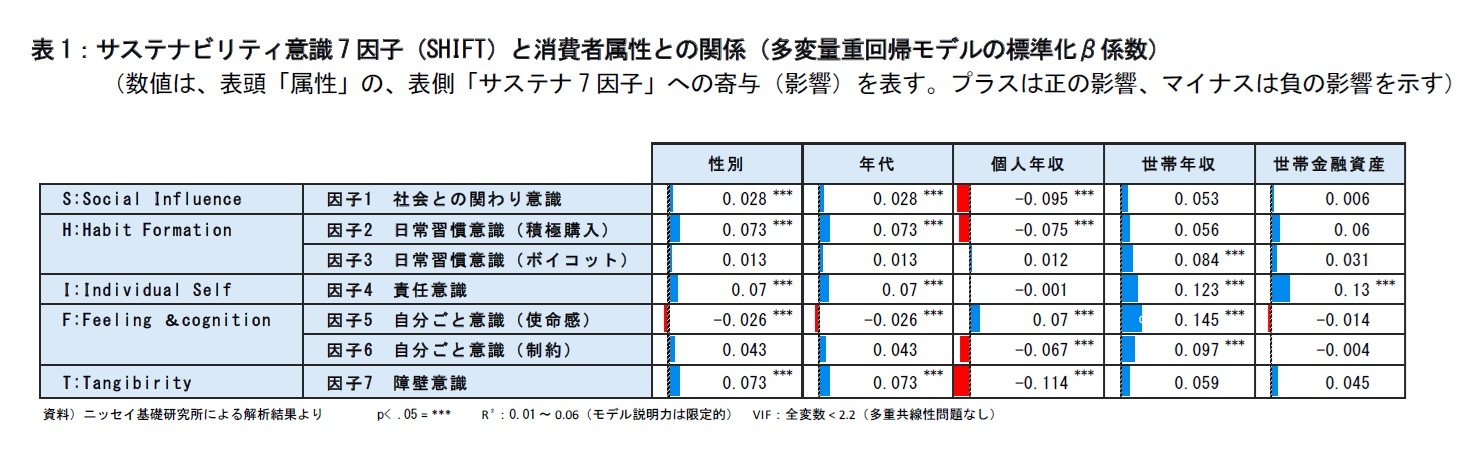

この数値は、一言で言えば金融資産や、性別、年齢など消費者の属性が、「責任意識」といったサステナ意識にどのような影響を及ぼすかを示している。このケースで言えば、金融資産は、責任意識に対して+(正の影響)があり、その影響(寄与)の大きさは0.130となる。この数値の大小は相対的なものなので、他の数値と比べて「比較的、大きいな」程度で見て頂きたい。

同様に、世帯年収との関係も同様(0.123)となるが、やはり責任意識に対して+の影響がみられる。一般的に年齢が上がるほど資産や年収も高くなるので、これらのデータのみを見れば、いわば「責任意識が高いのはシニア世代」という見方にもなりかねない。

1 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500。

2 サステナブル意識7因子(f4責任意識~f7障壁)を因子得点を四分位で4区分に分割した順序変数を従属変数とし、個人年収・世帯年収・世帯金融資産(8区分)を主説明、年代(4区分)と性別(女=0,男=1)を統制変数として全項目を標準化、欠測行をlist‑wise除外した有効標本 n=1,487 に対しOLS推定で各要因の影響を統計的に算出した結果、決定係数 R² は0.01–0.06、VIF は1.05–2.18、F統計はいずれも5%水準で有意。ただしR² が小さく説明力は限定的である。なお「性別」と「年代」は小数第三位まで数値が一致している。

けれどこの話、若年層にとって本当に「無縁」だろうか?

ただし若年層には、また別のリアルがあるのかもしれない。

20代は本来、意欲も高く、吸収力もある世代だ。そのポテンシャルが「気にはしているけど、時間も余裕もないから」の一言で埋もれてしまっているとしたら、まさに社会・経済的ロスといっていい。

無論、今回の解析は、サステナ意識7因子4と、消費者の属性との関係を紐解いたに過ぎず、若年層のサステナ意識は、これら属性のみでまったく説明しうるものではない。しかし、そのサステナ意識や行動を着火するための「火種」を見出すヒントぐらいにはなるだろう。

そこで注目したいのが、ゴールデンウィークの旅先で巡り合う「非日常」が持つ力だ。いつもと違う景色、違う空気、違う選択肢。そこに、「このコーヒー1杯で地域の森づくりに参加できます」とか、「この商品は地元学生と開発しました」といったメッセージが添えられていたら──若年層の中の「静かな責任感」が、ふと動き出すかもしれない。

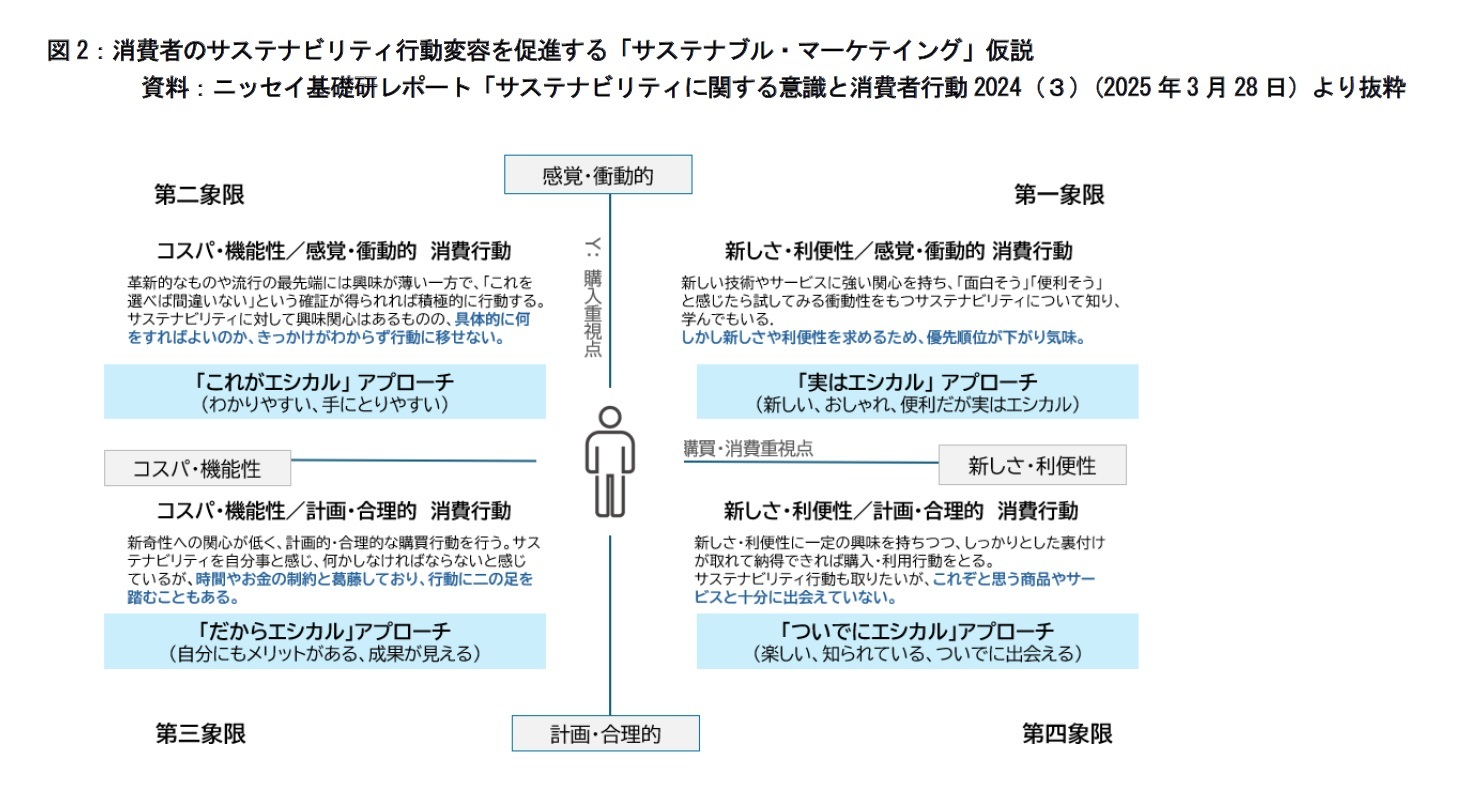

サステナ消費を若年層と結びつけたい、という企業や自治体の声は年々高まっている。けれど大げさな理念や堅いメッセージより、日常と地続きの「小さな気づきと充足感」をどう作るかがカギだ。詳しくは別稿5をご覧頂きたいが、「何となくいいと思ったから選んだ」が、「実は、この行動が意味を持っていたんだ」と後からわかる──そんな「実は、エシカル」の行動設計が、いま求められている。

そしてその設計のヒントは、案外、道の駅のレジ横や旅先のPOPに転がっているのかもしれない。

3 令和6年賃金構造基本統計調査 第3表 一般労働者の学歴、年齢階級別賃金及び対前年増減率

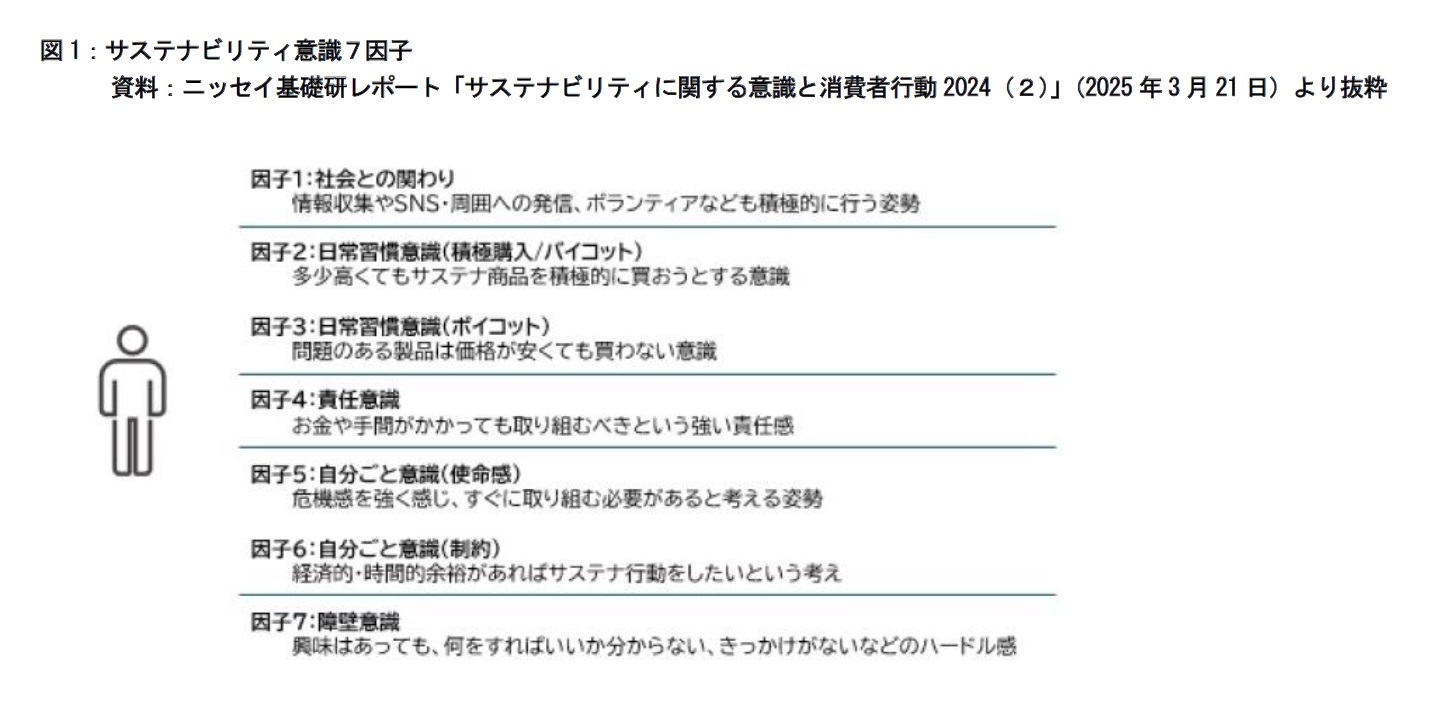

4 詳しくは、ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)」(2025年3月21日)を参照のこと。

サステナビリティ意識項目を因子分析の結果(、7つの因子が抽出された。7つの因子寄与率は50.324%であり、社会科学研究において許容可能な水準である。各因子の信頼性は高く(Cronbach’s α・ω ≥ 0.8)、適合度指標(CFI = 0.988, RMSEA = 0.043)も良好である。因子間相関は0.3~0.7の範囲で、因子の独立性を保ちつつ関連性が示されている。

5 詳しくは、ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ」(2025年3月28日)を参照のこと。解析の結果、若年層を中心に、「新しい技術やサービスに強い関心を持ち、面白そう、便利そうと感じる」ことが行動の主な消費の原動力となることが明らかとなり、その延長線上で「面白い、かつ実はサステナだったんだ」と気づけるような商品や体験が響きやすい~すなわち「実はエシカル」という方向性を提案している。例えば、廃材やリサイクル素材を用いてデザインされたアップサイクル製品やインテリアといった商品性が想定されるが、消費者が興味を持つ「面白さ」や「デザイン性」を備えつつ、サステナビリティの要素をさりげなく自然に組み込み「実は」と気づかせるアプローチといえる。

(2025年04月24日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年層のサステナビリティをめぐるジレンマ-「責任意識」が動きだす、ゴールデンウィークという非日常のスイッチ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年層のサステナビリティをめぐるジレンマ-「責任意識」が動きだす、ゴールデンウィークという非日常のスイッチのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!