- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題

異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~異例ずくめの高額療養費の見直し過程を検証する~

その結果、政府は3回も方針を転換することを強いられ、最終的に事実上の白紙撤回に追い込まれた。政府の案が3回も修正されるのは極めて異例であり、当初予算案が国会で修正を受けたのは29年ぶり、衆参両院で当初予算案が修正されるのは現行憲法下で初めてという「異例ずくめ」の展開となった。

では、こうした異例ずくめの展開になった理由として、どんな点が考えられるだろうか。2024年10月の総選挙で、自民、公明両党が衆院で過半数を失った(いわゆる少数与党)ことで、国会運営が難航する可能性は当初から予想されていたが、ここまで「迷走」を重ねた理由としては、厚生労働省の粗雑な検討過程や政府・与党の機能不全など、幾つかの理由が絡んでいると考えられる。

そこで、本稿は高額療養費見直しを巡る過程を検証する。具体的には、2024年11月頃から政府内で議論が急浮上した点とか、「次元の異なる少子化対策」で財源対策が求められた点、その過程では患者団体の意見を聞く場を設定しない点、少数与党の下で政府がジリジリと「撤退」を余儀なくされた点などを明らかにする。

その上で、事実上の白紙撤回になった影響として、OTC(一般薬)類似薬の保険適用除外などの見直しが浮上する可能性や、少子化対策の財源確保が困難になる危険性を論じる。

2――高額療養費制度の現状と当初の見直し案

「(筆者注:患者団体の)理解をいただくに至ったと判断したが、判断は間違いだった。大変申し訳ない」。白紙撤回を決めた後の2025年3月13日の衆院予算委員会で、このように石破茂首相は陳謝した1。この発言に限らず、国会審議に際して、石破首相は低姿勢で臨み、3月27日の参院予算委員会では検討過程を追及する立憲民主党の批判に対して、「真摯に反省」「平身低頭(筆者注:お詫び)いたします」などと述べる一幕もあった。

こうした低姿勢にもかかわらず、議論は混迷を深めた。その背景として、2024年10月の総選挙で少数与党となり、難しい国会運営を強いられている影響に加えて、厚生労働省の粗雑な検討過程や政府・与党の機能不全など様々な要因が絡んでいる。例えば、参院で与党は過半数を維持しており、衆院を通過した後の修正は本来であれば不要だったが、参院の審議でも譲歩を余儀なくされた。以下、高額療養費制度の現状に触れた後、2024年12月に示された当初の見直し案を説明する。

1 本稿では煩雑さを避けるため、政府の審議会や国会など公開の場における発言やインターネットで確認、入手できる資料については、出典を示さない。このため、引用は舞台裏での調整や非公開の場での発言を紹介する記事などにとどめる。発言や資料などについては、首相官邸や自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、財務省、厚生労働省、日本胃癌学会、全国がん患者団体連合会などの各ウエブサイトに加えて、『朝日新聞』『共同通信』『産経新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』の記事やウエブ版配信記事、『医薬経済』『社会保険旬報』『週刊社会保障』『日経メディカル』『ミクスOnline』『m3.com』も記事も参照した。論点の考察では、研究者によるインタビューや論考も参照した。具体的には「医療記者、岩永直子のニュースレター」に掲載された二木立・日本福祉大学名誉教授のインタビュー(2025年2月4日)に加えて、五十嵐中(2025)「高額療養費制度の見直しは『誰のための皆保険?』」『医薬経済』3月1日号、同(2025)「高額療養費制度の見直しで影響受ける『協会けんぽ』」『医薬経済』2月1日号、伊藤由希子(2025)「高額療養費の医療の質は高いのか?」『週刊社会保障』3月10日号 No.3308、二木立(2025)「私が高額療養費制度の患者自己負担増に強く反対する理由」『文化連情報』565号、2025年3月25~27日『日本経済新聞』「Analysis」に掲載された鎌江伊三夫東京大学特任教授、津川友介カリフォルニア大ロサンゼルス校准教授、安藤道人立教大学教授の論考など。

まず、高額療養費の概要と今回の見直し案について説明する。高額療養費とは月額の上限を設定することで、患者の窓口負担を抑制する仕組み。年齢や収入で上限は異なるものの、現在は70歳未満の場合、「約1,160万円以上」「約770万~約1,160万」「約370万~約770万」「~約370万円」「住民税非課税」の5つに分かれている。さらに、70歳以上の場合は「住民税非課税(一定所得以下)」を加えた6つに区分されている。

例えば、70歳未満で年収が約370~770万円の人が月100万円の医療費を支払うことになった場合、原則として窓口負担は30万円だが、高額療養費で上限は8万7,430円まで抑えられる2。

2 基準となる8万100円に加えて、100万円から26万7,000円を差し引いた分の1%に相当する金額の合計を負担する。

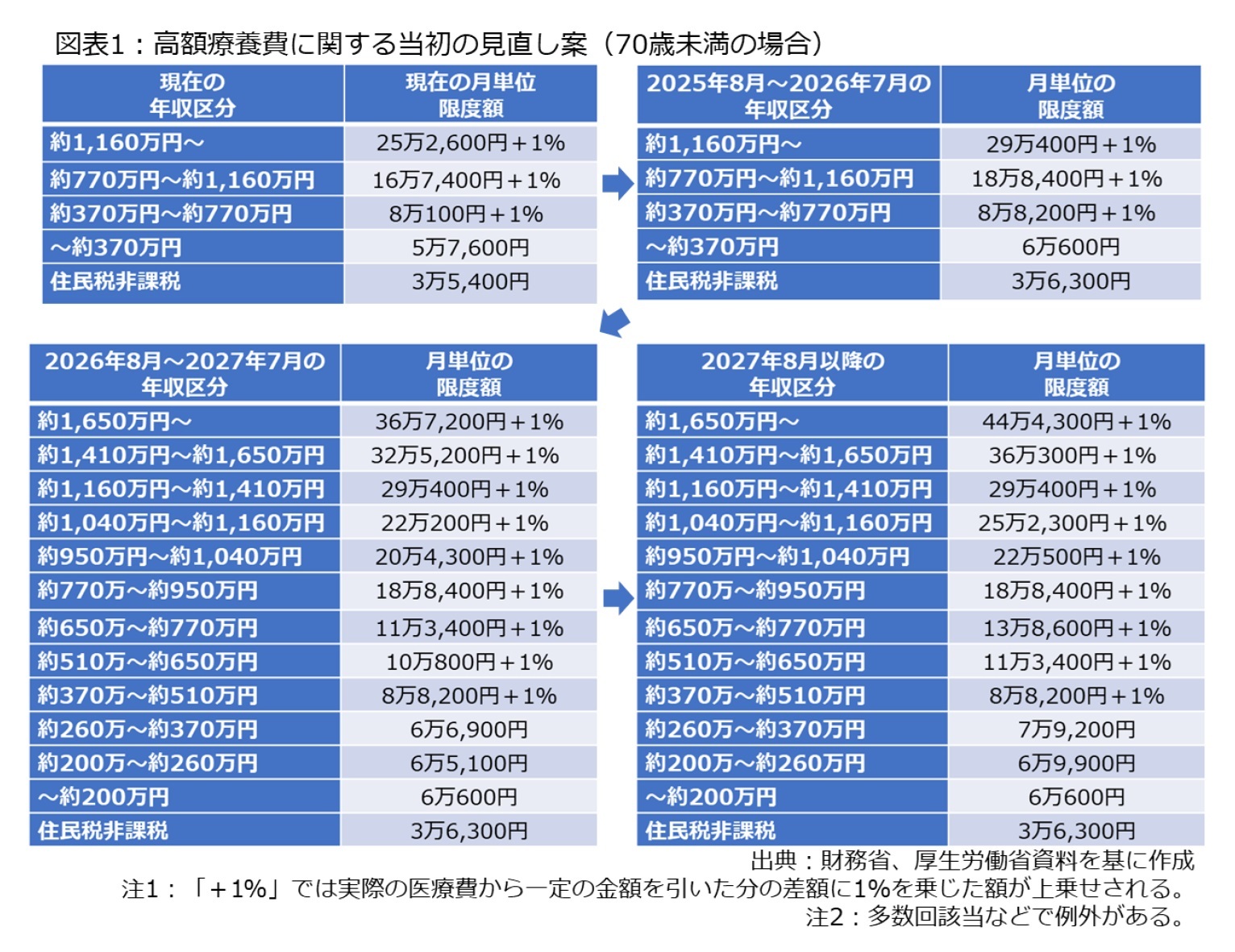

次に、2025年当初予算案に盛り込まれた当初の見直し案を見る。当初の見直し案によると、図表1の通り、現行区分のまま、2025年8月から限度額が引き上げられる予定だった。例えば、70歳未満の年収約370~約770万円の人の場合、図表1の通り、限度額の基準は8万100円から8万8,200円まで上がる。その後、2026年8月から13区分に細分化されるとともに、限度額も2027年8月までに段階的に引き上げられることになっていた3。

ここでのポイントの一つは急な引き上げ幅である。例えば、70歳未満で年収600万円の人の場合、限度額の基準は8万100円(現在)→8万8,200円(2025年8月~)→10万800円(2026年8月~)→11万3,400円(2027年8月~)とアップする予定だった。

さらに一番上の階層だと、限度額の基準は現在の1.8倍近い44万4,300円にまで増え、仮に100万円の医療費を使った場合、本来の3割負担を超えてしまうため、適用除外となる予定だった。つまり、所得の低い人の伸び幅を抑えつつ、高所得者に多くの負担を求める「応能負担」が相当程度、強化されることになっていた。

こうした急な引き上げ幅や応能負担の考え方については、いわゆる「多数回該当」でも採用されていた。ここで言う多数回該当とは直近12カ月の間に3回以上対象になった場合、4回目以降の負担を抑えられる仕組みである。当初の見直し案では、70歳未満で年収500万円の人の場合、4万4,400円の限度額の基準が2025年8月から4万8,900円に上がる一方、一番高い階層(年収約1,650万円~)の人は最終的に24万6,600円に引き上げられることになっていた。

さらに、図表1のような当初の見直し案が実現していれば、受診控えで生じる2,270億円の減額も含めて、最終的に計5,330億円の給付抑制に繋がると説明されていた4。

3 70歳以上の場合、外来の上限を抑える特例制度があり、高額療養費と一体的に見直される予定だった。

4 受診控えの減額予想について、厚生労働省は「経験的に得られている効果」と説明していた。これは「長瀬効果」と一般的に呼ばれており、ここで言う「長瀬」とは主に戦前の厚生省(当時)などで保険数理の専門家として活躍した長瀬恒蔵の名前に由来する。

こうした当初の見直し案について、厚生労働省は幾つかの点で説明を試みていた。まず、前回の見直しから約10年が経過する中、賃上げの影響を加味する必要性である。第2に、近年は現役世代の手取りを増やす必要性が意識されており、保険料負担の抑制が期待されている点である。例えば、当初の見直し案が実現していれば、加入者1人当たりの年間保険料は平均で3,100円程度、大企業の従業員や家族が加入する健康保険組合で4,900円、主に中小企業の従業員や家族で構成する協会けんぽで約3,500円の保険料軽減になると見込まれていた。

第3の点として、高額の薬剤が次々と開発されている中、その影響で医療費は上がっても、高額療養費で患者負担が抑制されるため、その結果として保険料や公費(税金)で負担する部分、つまり実効給付率が伸びていることである。例えば、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)医療保険部会では、前回見直し時の2015年度は84.84%だったが、2021年度には85.46%に伸びたという数字も示された。

第4に、予算編成上の要請である。この点は必ずしも明確に説明されているわけではないが、最近の予算編成では、社会保障費の伸び幅を自然増に相当する5,000億円程度に抑えることが意識されている。この高額療養費も歳出見直しの項目に位置付けられており、2025年度当初予算では、国費(国の税金)を200億円程度、削減できるとされていた5。

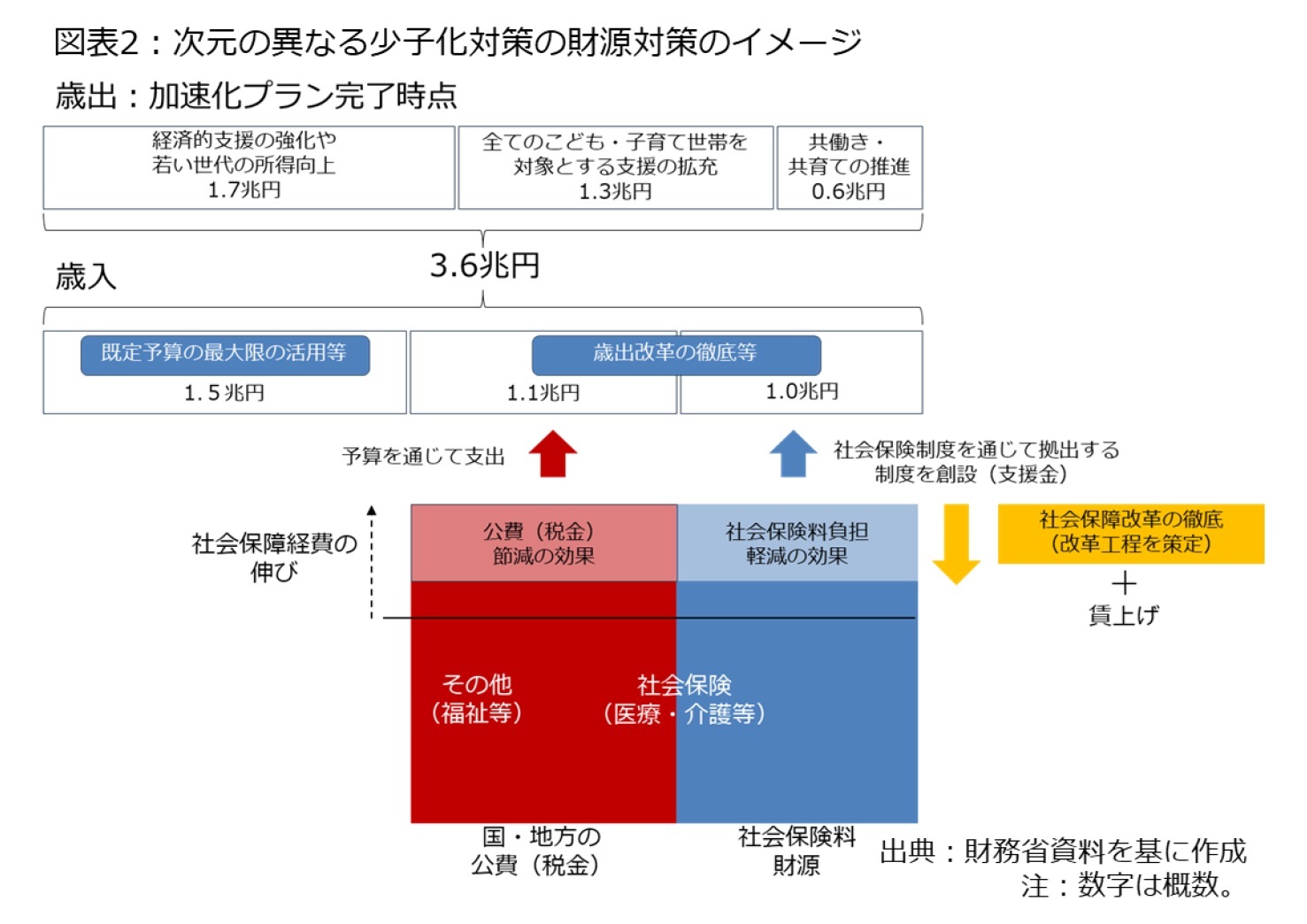

当時、政府が示していたイメージは図表2の通りであり、児童手当の拡充など少子化対策を強化する「こども未来戦略」と同時期に閣議決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(以下、改革工程)では、歳出改革のメニューが盛り込まれており、この中に高額療養費の見直しが組み込まれていた7。具体的には、下記のような記述である。

「新経済・財政再生計画改革工程表 2022」において「世代間・世代内での負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点からの検討」を行う事項として位置付けられている高額療養費制度の在り方について、賃金等の動向との整合性等の観点から、必要な見直しの検討を行う。

ここで言う「新経済・財政再生計画改革工程表2022」とは毎年、経済財政諮問会議を中心に決められていた3年間の歳出改革プランであり、ここで高額療養費の見直しに関して、「世代間・世代内での負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点からの検討」という文言が入っていた。これを引用する形で、少子化対策の財源捻出策として、高額療養費の見直しが挙げられたことになる。

なお、新経済・財政再生計画改革工程表の位置付けや文言に関しては、この後の検討過程でも改めて取り上げる。

5 2025年度当初予算における社会保障費の抑制に関しては、2025年2月6日拙稿「2025年度の社会保障予算を分析する」を参照。

6 次元の異なる少子化対策の財源スキームの概要や問題点については、2024年2月1日拙稿「2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)」を参照。

7 改革工程の内容や位置付け、杜撰な検討過程については、2024年2月14日拙稿「2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(下)」を参照。

ここで一つ疑問が湧く。改革工程では高齢者の患者負担見直しや医療提供体制改革など、様々な見直しが列挙されており、制度改正の選択肢は高額療養費だけにとどまらない。

それにもかかわらず、高額療養の見直し論議が先行した理由として、法改正が要らない点が考えられる。具体的には、高額療養費の見直しは政令改正で対応できるため、予算を通してしまえば、国会の承認は要らない。もちろん、政令は閣議で変更されるため、慣行として与党の事前審査を経る必要があるが、それでも少数与党の下で選びやすかったという事情があるのであろう。

さらに、前回の改正からの期間が考えられる。高齢者医療費の見直しは2022年10月に実施されたが、高額療養費は約10年、手を付けておらず、「社会経済情勢の変化」という説明が容易だった。

次に、当初の見直し案が決まるまでの流れを考察する。ここでは異例ずくめの展開となった今回の経緯を記録する意味を込めつつ、具体的な日付や発言、資料の文言などを参照しつつ、制度改正論議の流れを細かく見ていく。

(2025年04月10日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 2025年度の社会保障予算を分析する-薬価改定と高額療養費見直しで費用抑制、医師偏在是正や認知症施策などで新規事業

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(下)-少子化対策の余波で作られた「改革工程」の実効性と問題点

- 政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探る

- 認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組み

- 10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

- 高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

- 介護保険の2割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は?-「改革工程」では2つの選択肢を提示、今後の方向性と論点を探る

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!