- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探る

政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探る

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する~

ただ、問題は見直しの内容にとどまりません。むしろ、筆者は「問題をこじらせた真の原因は雑な政策形成過程の積み重ねにあり、ここを認識しなければ、再び同じ問題が起きる」と懸念しています。

そこで、今回は高額療養費の政策決定過程の問題点を探りたいと思います。その際、政策形成過程の論議で言及される「L」と「R」という考え方を使います。ここで言う「L」「R」は人口に膾炙した概念とは言えませんが、前者は正統性(legitimacy)の頭文字、後者は「正当性」(Rightness)を意味します。いずれも日本語の読み方は「せいとうせい」であり、「正しさ」と訳されるものの、2つの意味は大きく異なります。本稿では、ともに「正しさ」を意味する「L」と「R」をキーワードに、高額療養費見直しの決定過程を詳述することで、問題の真の原因を探りたいと思います。

2――高額療養費の見直し案と反響

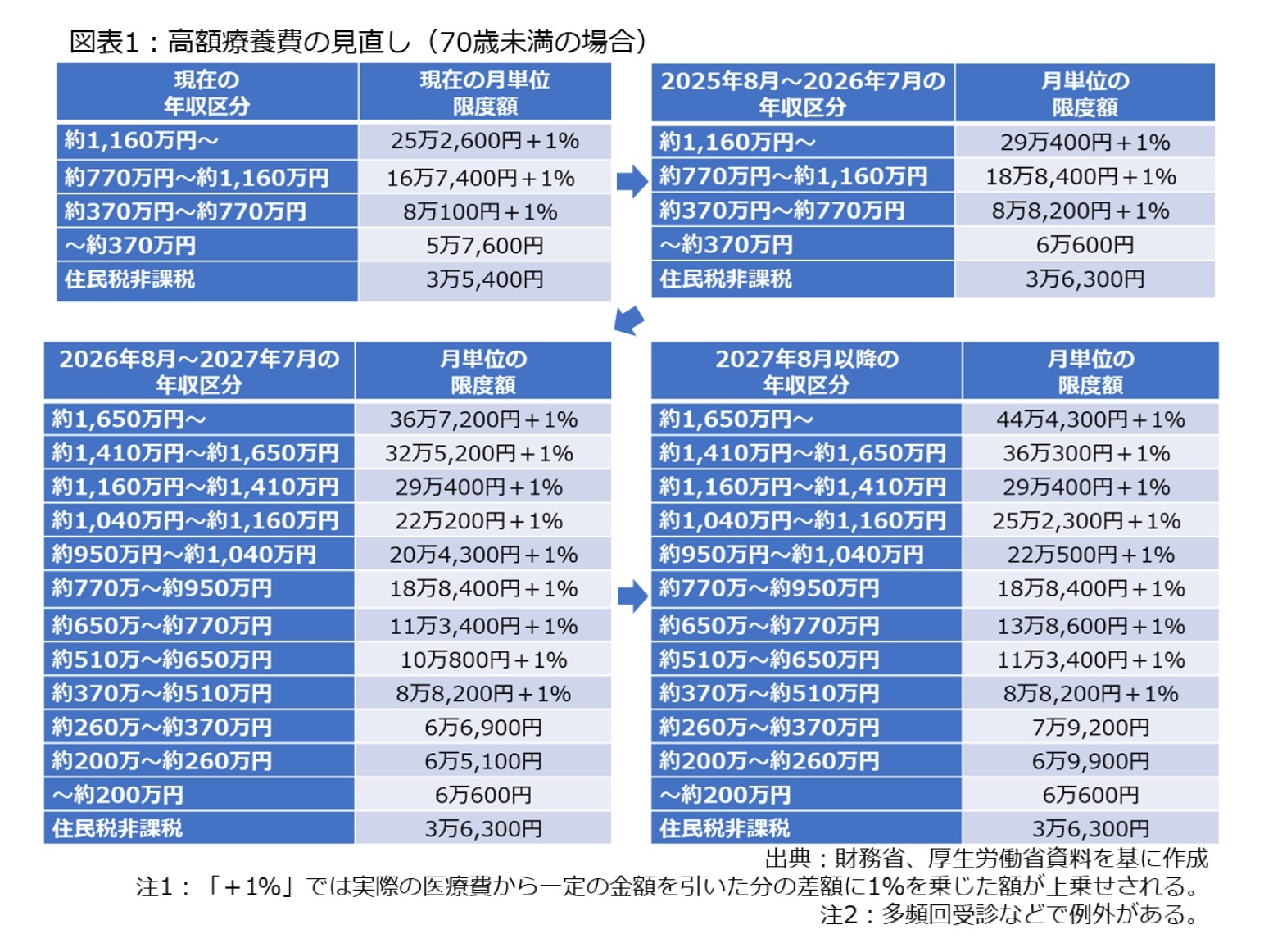

まず、高額療養費の概要と今回の見直し案について説明します。高額療養費とは月額の上限を設定することで、患者の窓口負担を抑制する仕組みです。年齢や収入で上限は異なるものの、図表1の左上の通り、現在は70歳未満の場合、「約1,160万円以上」「約770万~約1,160万」「約370万~約770万」「~約370万円」「住民税非課税」の5つに分かれています。さらに、70歳以上の場合は「住民税非課税(一定所得以下)」を加えた6つに区分されています。

例えば、70歳未満で年収が約370~770万円の人が月100万円の医療費を支払うことになった場合、原則として窓口負担は30万円だが、高額療養費で上限は8万7,430円まで抑えられます1。筆者も15年前に2度、虫垂炎をこじらせて立て続けに入院した際、入院費用が償還されたことを証明する紙を見て、「何と素晴らしい仕組みだろう」と感嘆した記憶があります。

しかし、今回の見直し案では、限度額の段階的な引き上げと所得区分の細分化が決まりました。見直し案の内容は少し複雑なので、概要だけ説明すると、現行区分のまま、2025年8月から限度額が引き上げられます。例えば、70歳未満の年収約370~約770万円の人の場合、図表1の通り、限度額の基準は8万100円から8万8,200円まで上がり、2026年8月から13区分に細分化されるとともに、限度額も2027年8月までに段階的に引き上げられることになっています2。その際、所得の低い人の伸び幅を抑え、高所得者に多くの負担を求める「応能負担」が強化されることになっています。

1 基準となる8万100円に加えて、100万円から26万7,000円を差し引いた分の1%に相当する金額の合計を負担する。

2 70歳以上の場合、外来の上限を抑える特例制度があり、高額療養費と一体的に見直される。

2|がん患者団体などの反発

しかし、今年に入って、がん患者団体などの反発が大きくなっています。52のがん患者団体で構成する全国がん患者団体連合会(以下、全がん連)は2025年1月に緊急アンケートを実施し、「治療を諦め死なねばならないのかと絶望している」といった切実な声を集めた上で、「患者への影響は甚大で、生活が成り立たなくなったり、治療をやめたりするケースが出てくるおそれがある」との危機感を露わにしました3。さらに、全がん連がインターネット上の反対署名を募ったところ、開始から5日間で7万人を超えたという4ので、見直し案に対する反対意見が急速に広がったと言えます。

特に、直近12カ月の間に3回以上、高額療養費の対象になった場合、4回目以降の自己負担を抑える「多数回該当」の上限が引き上げられることについて、がんの再発を防ぐ高額な薬などを繰り返し使う長期療養の患者にとって、大きな打撃になる点が問題視されています。

3 全がん連の天野慎介理事長のコメント。2025年1月28日『朝日新聞デジタル』配信記事を参照。

4 2025年2月3日『m3.com』配信記事を参照。

では、こうした見直し案について、どのように政府は説明しているのでしょうか5。1月24日に召集された通常国会で、この問題は繰り返し議題に上がっており、石破茂首相は「高額な薬剤がものすごいスピードで増えている。この制度をどうやって続けていくことができるか。所得の低い方については、負担能力に応じて当然最大限の配慮する」と説明。その上で、「一番苦しんでおられる方々の声を聞かずにこのような制度を決めるとは思わない。きちんと聞いた上で、そういう方々に対して不安を払拭することも政府の務めだ」と答弁しています。

さらに、福岡資麿厚生労働相も「様々な立場の有識者で構成される専門家の審議会で、4回の議論を行うなど丁寧なプロセスを経た。がん患者など当事者の方々の声も真摯に受け止めながら、可能な限り合意形成が図られるように努めていく」と発言。2月12日には、がんや難病の患者団体と面談し、政府案の修正に前向きな姿勢を示しました。メディアの報道などを総合すると、多数回該当の上限を据え置く方向で修正される見通しです。

5 政府・与党や患者団体の動きは『朝日新聞デジタル』『共同通信』『読売新聞オンライン』『m3.com』の配信記事を参照。

3――高額療養費見直しの政策形成過程

では、どんな過程で見直し案は浮上したのでしょうか。ここは日付まで明記しつつ、詳しく見ます。見直し論議が本格化したのは2024年11月21日、厚生労働相の常設諮問機関である社会保障審議会医療保険部会に「医療保険制度改革について」というペーパーが示された時でした。その後、同年11月28日、12月5日、同年12月12日に会合を重ねる過程で、見直し案が具体化しました。先の説明で福岡厚生労働相が「専門家の審議会」「4回の議論」と言及しているのは正に、この経過を指します。

結局、2024年12月27に閣議決定された2025年度当初予算案で、図表1のような見直し案が確定。年が明けた2025年1月23日の医療保険部会では、3段階の見直しが平年度化した場合の給付抑制額として、約5,330億円という数字も示されました。この過程では、医療保険部会に参画する有識者に加えて、日本医師会や健康保険組合連合会などの意見が集約されています。

さらに、首相をトップとして分野横断的に施策を検討する経済財政諮問会議では2024年12月3日、全世代型社会保障構築会議では同月6日の会合で、高額療養費の見直しが話題になりました。このほか、経済財政諮問会議を中心に、2024年12月26日に取りまとめられた「経済・財政新生計画改革実行プログラム2024」でも、2024年度に「高額療養費制度の自己負担限度額の在り方について関係審議会等において検討」、2025年度に「検討の結果に基づき、政令改正」、2025年度以降に「自己負担限度額の見直しや所得区分の細分化等を段階的に実施」という段取りが盛り込まれました。

これらのプロセスにおける資料を見ると、石破首相や福岡厚生労働相の説明のベースとなっている数字や考え方が示されていることに気付きます。例えば、見直し論議が浮上した2024年11月21日の医療保険部会に提出された資料では、高齢化の進展や医療の高度化などで高額療養費の総額が増加し、給付費の6~7%を占めている点が紹介されています。その上で、高額療養費で患者負担の上限が維持されていたため、「医療保険制度における実効給付率は上昇」していると書かれています。

ここで言う「実効給付率」とは、公的医療保険から賄われている比率を指します。確かに高額療養費の支給額(概数)を見ると、前回見直し時の2015年度は2.49兆円弱だったのに対し、2021年度に2.85兆円に増え、同じ期間の実効給付率も84.84%から85.46%に上がっています。こうした背景として、石破首相の答弁に出ていた通り、高額薬品の開発などが影響していることが指摘されています。

一方、11月21日の資料では、前回見直しの2015年度時点と比べると、賃上げを通じて世帯主収入や世帯収入が増加している点も触れられています。この点に関しては、見直し案が具体化した際の資料でも、2015年度以降の平均給与の伸び率が約9.5~約12%であることを考慮しつつ、平均的な年収階層で10%を引き上げるとされており、「賃上げの影響」が意識されている点は明らかです。

こうした資料を踏まえると、見直し案の理由として、「実効給付率の上昇」「賃上げの影響」が説明されていると理解できます6。このうち、前者は1%の伸びなので、「そこまで深刻か?」と突っ込みたくなりますが、「白を黒と言いくるめるような強引な説明」とまで言い切れません。

6 ここでは詳しく触れないが、2024年10月の総選挙以降、話題になっている「現役世代の社会保険料負担の軽減」も理由の一つに挙がっている。

ただ、これらの説明を天邪鬼な筆者は「タテマエに過ぎない」と見ており、「予算編成上の要請」「少子化対策の財源確保」という2つのホンネが隠されていると考えています。

このうち、1つ目では予算編成における歳出抑制が関係します。最近の予算編成では、30兆円を超える社会保障費の上昇幅を自然増のレベルに抑えることが意識されており、予算編成の方向性を示す骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)などでは、「歳出の目安」という言葉が使われています。

具体的な数字で言うと、近年の社会保障費は毎年、7,000~8,000億円程度増えているため、伸びを5,000億円程度に抑えることが目指されており、2025年度当初予算案でも踏襲されました。ここでは詳細な説明は省きます7が、歳出抑制の項目として高額療養費の見直しが挙がっており、2025年度に約200億円の給付抑制が想定されています。

7 2025年度予算については、2025年2月6日拙稿「2025年度の社会保障予算を分析する」を参照。

(2025年02月17日「研究員の眼」)

関連レポート

- 2025年度の社会保障予算を分析する-薬価改定と高額療養費見直しで費用抑制、医師偏在是正や認知症施策などで新規事業

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(下)-少子化対策の余波で作られた「改革工程」の実効性と問題点

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点

- 介護保険の2割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は?-「改革工程」では2つの選択肢を提示、今後の方向性と論点を探る

- 政策形成の「L」と「R」で考える少子化対策の問題点-バランスを欠いた2つの「正しさ」を巡る議論

- 10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!