- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~消費者のサステナビリティ意識や消費行動データによる「現在地」の理解

前稿(第1回/2024年12月)2では、「SDGs」、「ウェルビーイング」、「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」といった、サステナビリティの中核をなすキーワードの認知率・理解率が着実に増加していることがわかった。しかしそれ以外のキーワードは2023年の調査と比べて減少したものも見られ、消費者のサステナビリティ認知・理解は総じて「踊り場」の状態にあり、特に「エシカル消費(倫理的消費)」の認知・理解は、依然として十分に高いと言えない点を指摘した。

今回(第2回)は、消費者のサステナビリティに対する「意識」や「消費行動」に着目し、2023年データと比較しながら、サステナビリティに対する消費者の現在地を分析する。

また、次回(第3回)は、今回の結果に基づいて、消費者のサステナビリティに向けた行動(サステナブル行動)を抑制する構造的な要因を分析し、その促進のための具体的なアプローチについて、サステナブル・マーケティング3の視点から見た仮説構築と提案を試みたい。

1 ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2022年5月)「サステナビリティに関する意識と消費者行動」、基礎研レポート(2023年9月)「サステナビリティに関わる意識と消費者行動」を参照

2 基礎研レポート(2024年12月)「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題」(2024年12月)

3 基礎研レポート(2024年10月)「実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進」を参照。消費行動、ビジネス、市場を通じて価値ある提供物の戦略的創造、コミュニケーション、交換を行い、環境への害を低減し、倫理的かつ公平に、現在および将来の消費者およびステークホルダーの生活の質と幸福を向上させることを目的とした活動を指す

2024年の国連のSDGsレポート4では、2030年のアジェンダ目標達成に対する強い危機感が示されており、順調に進んでいるターゲットはわずか17%に過ぎないと報告されている。

一方、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、企業のサステナビリティ情報開示促進に向けて3月に初の開示基準を公表した。この基準は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS基準に概ね整合しており、国際的な比較可能性の確保を目的としているが、その要点は、4つの構成要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)の開示項目を体系的に示している点や(図表1)、気候変動以外のESG要素(ガバナンス・戦略・リスク管理)について、財務情報の一部として開示が義務化された点である(III.コア・コンテンツの開示)。

このように、新基準は、国内企業のESG取り組みの透明性の確保にとどまらず、企業によるSDGsターゲット目標や、サステナビリティ活動貢献を可視化する枠組みとしての役割も期待される。

4 UN. Department of Economic and Social Affairs. (2024). The Sustainable Development Goals Report 2024.

公表された基準は、投資家向けに財務的影響をもたらすリスク・機会の開示を通じた資本市場での意思決定支援に重点を置いた「シングルマテリアリティ(財務影響)」を中心とした枠組みとして位置づけられている。しかし、既に上場企業を中心に、ステークホルダー・エンゲージメントの観点から、GRIスタンダードに沿った環境、社会、人権、労働慣行、製品責任などのESGトピックに関する自主開示を行う企業も多い5。これらの企業は、社会や消費者・市民に与える非財務の影響(インパクトマテリアリティ)についても情報を提供6する動きが見られており、今後も、ステークホルダーの期待に応えるために、インパクトマテリアリティの情報提供が重要視される可能性がある7。

そもそも、社会や消費者・市民の行動変容は、企業が直接コントロールできないが、影響を与えることは可能な側面もあるため、KPIの設定と評価には慎重なアプローチが必要となる。たとえば、食品企業における「フードロス削減」「持続可能な食習慣の促進」「パッケージのリサイクル率向上」などのKPIは、消費者・顧客の行動を前提とするため、人的資本や気候変動といったマテリアリティとは異なる側面があり、行動変容の不確実性を追加的に考慮する必要がある。

そのため、企業が自主的に「消費者(顧客)のサステナビリティに関する意識・行動」に関するデータを開示することは、KPI達成に向けたフィジビリティの傍証となり、投資家や株主などのステークホルダーがその実態と有効性を判断する情報の一つとなると考えられる。

また、企業が「責任ある消費」や「循環型経済モデル」の主な担い手である消費者のサステナビリティ意識を高め、行動変容を後押しすることは、企業のブランド価値や顧客ロイヤリティといった長期的な成長要因を強化する可能性がある。

シングルマテリアリティの義務化が進む現状でも、本稿で取り扱うような消費者のサステナビリティ意識や日常行動についてデータを通じて理解することは、GRIスタンダード8(GRI3)における「マテリアリティ(重要な課題)」特定や、それに基づくESG影響の適切な評価を行うための基盤となり、消費者や社会の行動変容に向けた一連の取り組みの足がかりとなることが期待される。

5 有限責任監査法人トーマツ(2025年2月)「2024年3月期の有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示分析」レポート

6 東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード(補充原則3-1)」は、TCFD(気候変動)に焦点をあてているものの、同等のフレームワークに基づきESG全般の開示も推奨されている。2023年の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、すでに有価証券報告書上でのESG情報開示の基盤は整えられていたが、今回(2025年3月)の「サステナビリティ開示基準第1号」により、企業がESG関連のリスクと機会をより詳細に開示する義務が強化された。

7 「ダブル・マテリアリティー」の概念に代表されるCSRD特有の対応には時間とコストが要するとの声が見られていたが、2025年3月に欧州委員会がサステナブルファイナンスに関する開示義務や人権・環境デューディリジェンスの実施義務を大幅に簡素化するオムニバス法案を発表しており、今後の動向を注視する必要がある。

8 GRI(Global Reporting Initiative)スタンダード:企業や組織が環境・社会・ガバナンス(ESG)分野を含む幅広いサステナビリティ情報を開示する際のグローバルなガイドラインおよび基準セットのこと。世界中の多くの企業・組織が任意で参照し、ステークホルダー(投資家、消費者、地域社会など)に対して透明性の高い非財務情報を報告するために利用されている。2021年に大幅な改訂版(通称「2021版」)が公表されており、継続的にアップデートされている。

2――消費者の「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」の動向

それでは、2024年8月の調査データ9をもとに、消費者のサステナビリティに対する「意識」や「消費行動」を確認する。

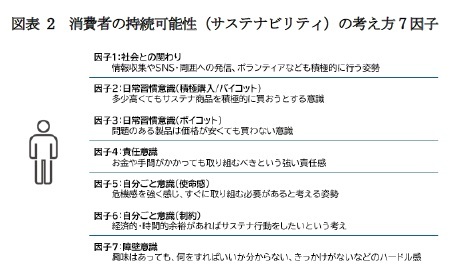

まず、「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」について、「どの程度そう思うか」を確認する。本調査では、「そう思う」から「そう思わない」の5段階に「考えたこともない」を加えた6段階で聴取し、その上位2段階(TOP2:「そう思う」+「ややそう思う」)を集計したものである。分析対象である23項目の消費者意識変数から、潜在する7つの因子を抽出10して、因子それぞれに対して「社会との関わり意識」「日常習慣意識(積極購入/ボイコット)」「責任意識」「自分ごと意識(使命感/制約)」「障壁意識」というラベルを付与した(図表2)。

まず、「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」について、「どの程度そう思うか」を確認する。本調査では、「そう思う」から「そう思わない」の5段階に「考えたこともない」を加えた6段階で聴取し、その上位2段階(TOP2:「そう思う」+「ややそう思う」)を集計したものである。分析対象である23項目の消費者意識変数から、潜在する7つの因子を抽出10して、因子それぞれに対して「社会との関わり意識」「日常習慣意識(積極購入/ボイコット)」「責任意識」「自分ごと意識(使命感/制約)」「障壁意識」というラベルを付与した(図表2)。

9 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500、

(2023年調査)2024年と同様のサンプルフレームで実施/調査時期:2023年8月17日~23日/有効回答数:2,550。

10 因子分析の結果、7つの因子寄与率は50.324%であり、社会科学研究において許容可能な水準である。各因子の信頼性は高く(Cronbach’s α・ω ≥ 0.8)、適合度指標(CFI = 0.988, RMSEA = 0.043)も良好である。因子間相関は0.3~0.7の範囲で、因子の独立性を保ちつつ関連性が示されている。

2|消費者のサステナビリティへの考え方(全体)~「自分ごと意識」が高まるが、「行動とのギャップ」も

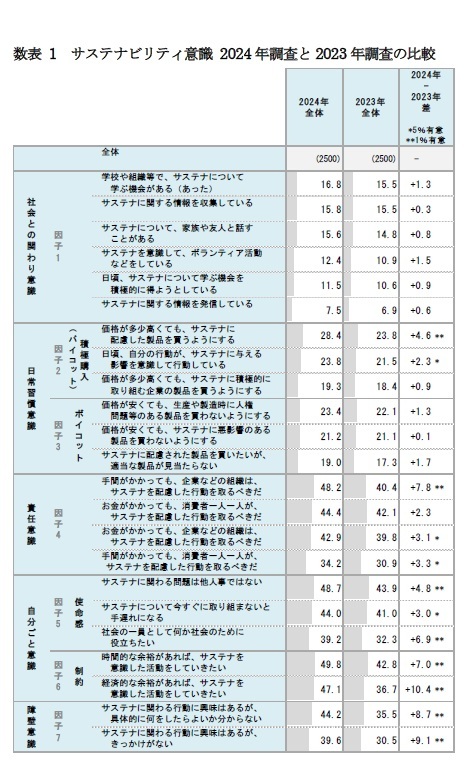

2|消費者のサステナビリティへの考え方(全体)~「自分ごと意識」が高まるが、「行動とのギャップ」も最初に、「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方(サステナビリティ意識)」について、確認する(数表1)。全体的に「自分ごと意識(因子5・6)」と「責任意識(因子4)」が高く、サステナビリティ意識の中核となっている。「時間的な余裕があれば、サステナを意識した活動をしていきたい」(49.8%)、「サステナに関わる問題は他人事ではない」(48.7%)、「手間がかかっても、企業などの組織はサステナを配慮した行動を取るべきだ」(48.2%)が上位トップ3となった。

また、「障壁意識(因子7)」も「サステナに関わる行動に興味はあるが、具体的に何をしたらよいか分からない」(44.2%)が高く、消費者のサステナビリティ意識と実践行動とのギャップ(葛藤)がうかがえる結果となった。

一方、「日常習慣意識(因子2・因子3)」では、「価格が多少高くても、サステナに配慮した製品を買うようにする」(28.4%)、「価格が安くても、生産や製造時に人権に問題等のある製品を買わないようにする」(23.4%)が高く、一定数の消費者によるサステナビリティの実践がうかがえる。

ただし、「社会との関わり意識(因子1)」は全般的に1割弱~半ばにとどまっており、社会全体で身近なサステナビリティ情報が広く共有・連携され、行動変容が促進されていく状況には、まだ距離感のある消費者の実態がうかがえる。

次に、2023年度調査11と比較しながら時系列の傾向を確認する(引き続き数表1)。

2024年にかけて全体的に有意(p<.01)に上昇したのは、「自分ごと意識(因子5・6)」「障壁意識(因子7)」「責任意識(因子4)」、そして「日常習慣意識」のうち「積極購入(バイコット)(因子2)」の項目(一部項目は除く)となった。

上昇率の上位をみると、「経済的な余裕があれば、サステナを意識した活動をしていきたい」(+10.4pt)、「サステナに関わる行動に興味はあるが、きっかけがない」(+9.1pt)、「サステナに関わる行動に興味はあるが、具体的に何をしたらよいか分からない」(+8.7pt)、「手間がかかっても、企業などの組織はサステナを配慮した行動を取るべきだ」(+7.8pt)、「時間的な余裕があれば、サステナを意識した活動をしていきたい」(+7.0pt)となった。

全般的に、消費者のサステナビリティに対する「自分ごと意識」は高まった反面、「何をしたら良いかわからない」「きっかけがない」という「障壁意識」も高まっており、具体的な実践行動の糸口に悩む消費者の実像がうかがえる。そのような中で「企業の実践行動」に期待を寄せる声も見られる。

特に、「経済的な余裕があれば(略)」の伸び率が2桁(+10.4pt)となったが、2024年はパリ五輪や気候変動の影響もあり、サステナビリティが「自分ごと」化する一方、消費者物価の上昇が家計を圧迫する状況下でもあり、そのような環境変化が消費者意識に影響を与えていた可能性もある。

11 サステナビリティに関する消費者調査/(2023年調査)2024年と同様のサンプルフレームで実施/調査時期:2023年8月17日~23日/有効回答数:2,550。

(2025年03月21日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題

- サステナビリティに関する意識と消費行動-意識はシニア層ほど高いが、Z世代の一部には行動に積極な層も

- サステナビリティに関わる意識と消費行動(1)-SDGsは認知度7割だが、価格よりサステナビリティ優先は1割未満

- 実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進-稼ぐ力との両立を目指す「サステナブルマーケティング」とは

- 企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待

- 地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因のレポート Topへ

![図表 1 サステナビリティ開示基準第1 号(Ⅲ.コア・コンテンツ[4 つの構成要素])](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/81401_ext_15_2.jpg?v=1742360762)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!