- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 可処分所得を下押しする家計負担の増加~インフレ下で求められるブラケットクリープへの対応~

2025年01月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

● 可処分所得を下押しする家計負担の増加

(実質消費、実質可処分所得ともにコロナ禍前を下回っている)

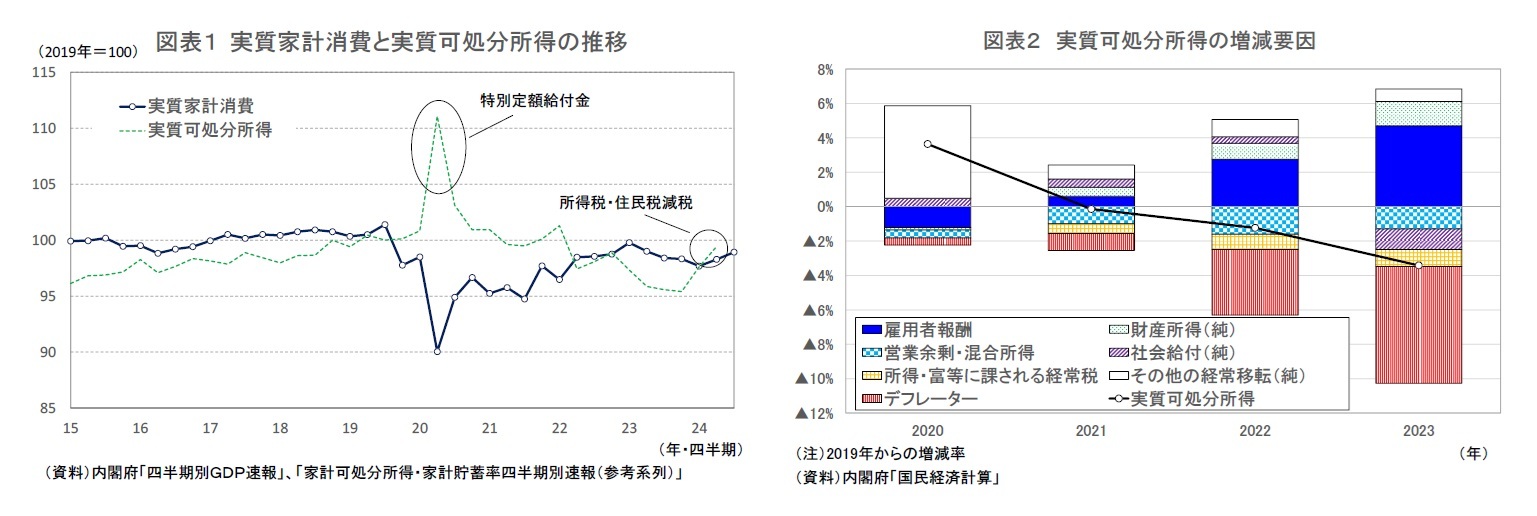

コロナ禍で低迷が続いていた実質家計消費支出は、所得税・住民税減税による可処分所得の増加を背景に、2024年4-6月期、7-9月期と2四半期連続で増加した。しかし、その水準はコロナ禍前(2019年平均)を▲1.1%下回っており、個人消費の本格回復には程遠い状況となっている。

消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みである。家計の実質可処分所得は、特別定額給付金の支給によって2020年4-6月期に急増したが、その影響が剥落した後は低迷している。実質可処分所得は2024年1-3月期には低所得者向け給付、4-6月期には所得税・住民税減税によって押し上げられているものの、直近(2024年4-6月期)の水準はコロナ禍前(2019年平均)を▲0.6%下回っている(図表1)。

現時点では、四半期ベースの家計可処分所得(季節調整値)は2024年12月に公表された国民経済計算年次推計が反映されていない1。そこで、年次推計の結果が公表されている2023年までの実績値を確認すると、2023年の実質可処分所得はコロナ禍前の2019年を▲3.4%下回っている。名目可処分所得は2019年から3.4%増加したが、この間に家計消費デフレーターが7.0%上昇し、名目可処分所得の伸びを大きく上回っているためである。名目可処分所得の内訳をみると、雇用所得環境の改善を背景に2023年の雇用者報酬は2019年から5.0%増加し、可処分所得を大きく押し上げているほか、好調な企業業績を受けた配当の増加を主因として財産所得(純)も大幅に増加している。一方、営業余剰・混合所得、社会給付(純)2、所得・富等に課される経常税は可処分所得の押し下げ要因となっている(図表2)。

コロナ禍で低迷が続いていた実質家計消費支出は、所得税・住民税減税による可処分所得の増加を背景に、2024年4-6月期、7-9月期と2四半期連続で増加した。しかし、その水準はコロナ禍前(2019年平均)を▲1.1%下回っており、個人消費の本格回復には程遠い状況となっている。

消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みである。家計の実質可処分所得は、特別定額給付金の支給によって2020年4-6月期に急増したが、その影響が剥落した後は低迷している。実質可処分所得は2024年1-3月期には低所得者向け給付、4-6月期には所得税・住民税減税によって押し上げられているものの、直近(2024年4-6月期)の水準はコロナ禍前(2019年平均)を▲0.6%下回っている(図表1)。

現時点では、四半期ベースの家計可処分所得(季節調整値)は2024年12月に公表された国民経済計算年次推計が反映されていない1。そこで、年次推計の結果が公表されている2023年までの実績値を確認すると、2023年の実質可処分所得はコロナ禍前の2019年を▲3.4%下回っている。名目可処分所得は2019年から3.4%増加したが、この間に家計消費デフレーターが7.0%上昇し、名目可処分所得の伸びを大きく上回っているためである。名目可処分所得の内訳をみると、雇用所得環境の改善を背景に2023年の雇用者報酬は2019年から5.0%増加し、可処分所得を大きく押し上げているほか、好調な企業業績を受けた配当の増加を主因として財産所得(純)も大幅に増加している。一方、営業余剰・混合所得、社会給付(純)2、所得・富等に課される経常税は可処分所得の押し下げ要因となっている(図表2)。

1 2023年度年次推計を反映した四半期ベースの家計可処分所得(~2024年7-9月期)は、1/22に公表予定

2 社会給付(純)=現物社会移転以外の社会給付-純社会負担

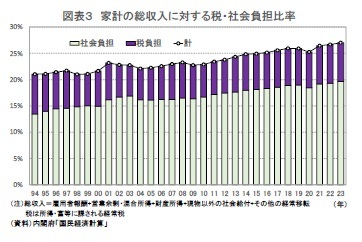

(高まる家計負担-社会負担)

コロナ禍以降の実質可処分所得減少の主因が物価高であることは確かだが、それとともに注目されるのが、名目で見ても家計負担率が上昇していることである。2020年から2023年までの4年間で雇用者報酬は5.0%、家計の総収入3は3.8%増加したが、この間に所得・富等に課される税は10.0%、純社会負担は7.6%、家計の総負担4は4.9%増加し、負担の伸びが収入の伸びを上回っている。

コロナ禍以降の実質可処分所得減少の主因が物価高であることは確かだが、それとともに注目されるのが、名目で見ても家計負担率が上昇していることである。2020年から2023年までの4年間で雇用者報酬は5.0%、家計の総収入3は3.8%増加したが、この間に所得・富等に課される税は10.0%、純社会負担は7.6%、家計の総負担4は4.9%増加し、負担の伸びが収入の伸びを上回っている。

家計負担のうち、社会負担5は1995年度から2023年度までの約30年間で65.0%増加しているが、最も寄与度が大きいのが厚生年金(33.1%)で、それに続くのが介護保険(9.8%)、健康保険(8.0%)共済組合(4.0%)となっている(図表4)。厚生年金については、保険料率が2004年の13.58%から2017年に18.30%まで引き上げられたことに加え、雇用情勢の改善や段階的な社会保険の適用拡大に伴う被保険者数の増加や賃金上昇による保険料の算定基準となる標準報酬月額の上昇などが負担の増加につながっている。また、介護保険、健康保険、共済組合についても段階的な保険料率の引き上げによって家計負担が増加している。

家計負担のうち、社会負担5は1995年度から2023年度までの約30年間で65.0%増加しているが、最も寄与度が大きいのが厚生年金(33.1%)で、それに続くのが介護保険(9.8%)、健康保険(8.0%)共済組合(4.0%)となっている(図表4)。厚生年金については、保険料率が2004年の13.58%から2017年に18.30%まで引き上げられたことに加え、雇用情勢の改善や段階的な社会保険の適用拡大に伴う被保険者数の増加や賃金上昇による保険料の算定基準となる標準報酬月額の上昇などが負担の増加につながっている。また、介護保険、健康保険、共済組合についても段階的な保険料率の引き上げによって家計負担が増加している。

3 総収入=雇用者報酬(受取)+財産所得(受取)+営業余剰・混合所得(純)+現物社会移転以外の社会給付(受取)+その他の経常移転(受取)

4 総負担=所得・富等に課される税(支払)+純社会負担(支払)+財産所得(支払)+その他の経常移転(支払)

5 社会負担の内訳は、社会保障負担の明細表の家計の現実社会負担と雇主の現実社会負担の合計

(高まる家計負担-税負担)

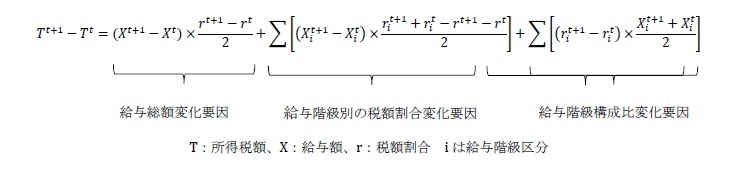

雇用所得環境の改善に伴い雇用者数や給与が増加すれば、家計の所得税額が増えることは当然だが、問題は給与総額以上に所得税額が増えていることである。

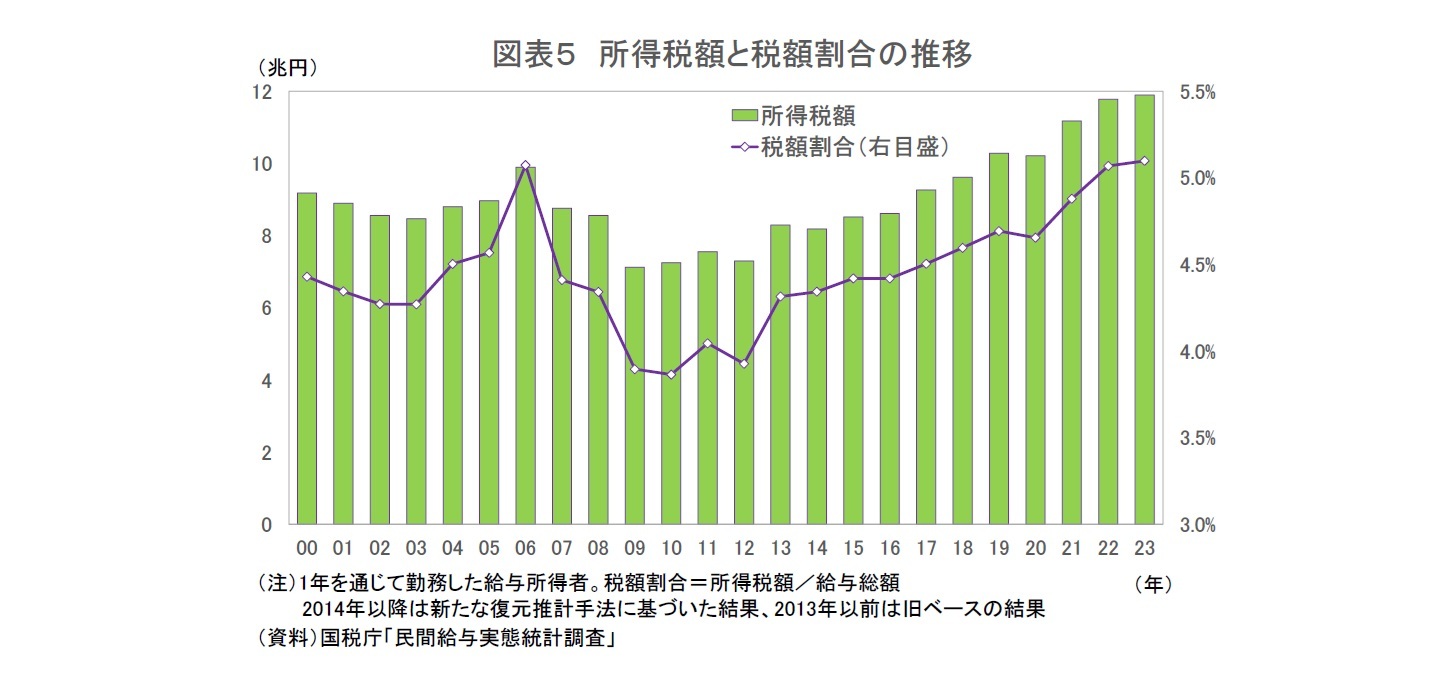

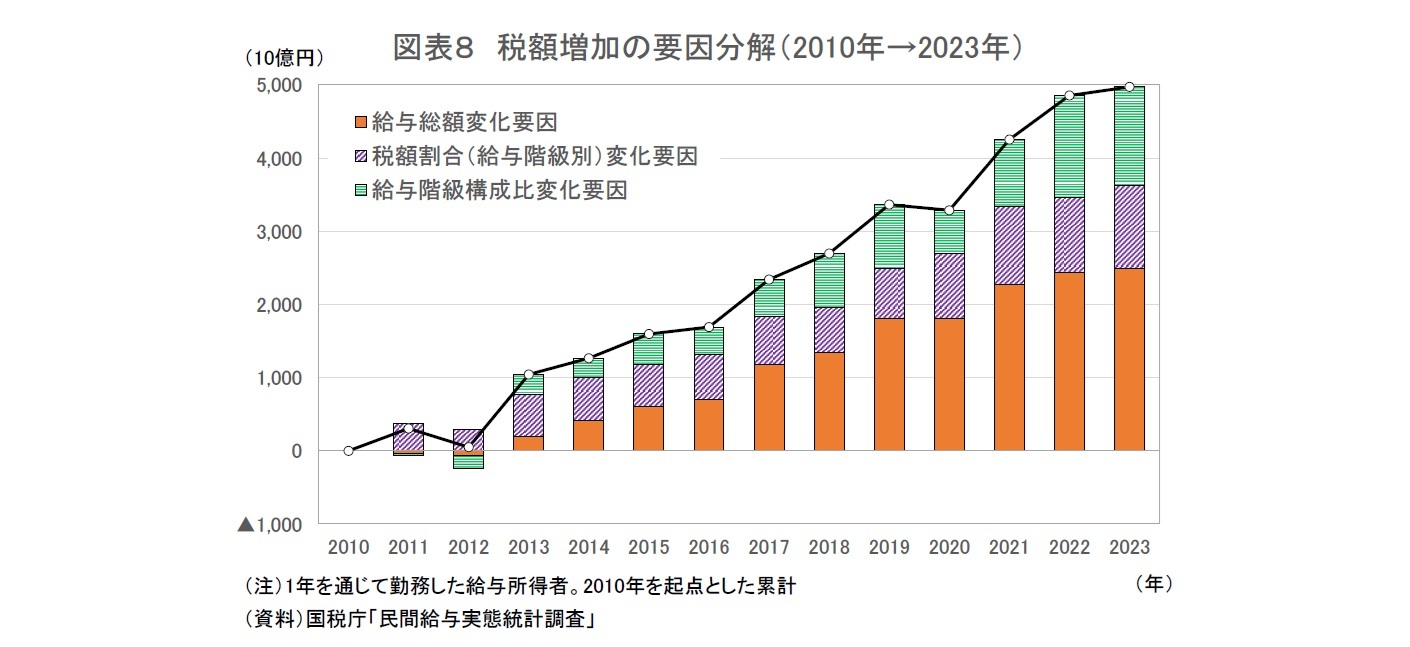

国税庁の「民間給与実態統計調査」6によれば、2023年の給与所得者(1年を通じて勤務した給与所得者)の所得税額は前年比1.0%の11.9兆円となった。所得税額は新型コロナウイルス感染症の影響で2020年に若干減少したものの、2021年からは3年連続で増加した。2023年の所得税額はコロナ禍前の2019年よりも15.6%増えている。所得税額の増加が続いている一因は、給与所得者数、1人当たり給与がともに増えていることだが、2020年から2023年にかけての給与所得者数の伸びは1.5%、1人当たり給与の伸びは4.8%、給与総額の伸びは6.4%で、この間の所得税額の伸びを大きく下回っている。このことは税額割合(給与総額に占める所得税額の割合)が高まっていることを意味する。

2000年以降の税額割合の推移を確認すると、2006年の5.07%をピークに2010年に3.86%まで低下した後、上昇傾向が続き、2023年には5.10%と2000年以降のピークを更新した(図表5)。なお、税額割合が2006年に急上昇、2007年に急低下したのは1999年から実施されていた定率減税が2006年に縮減(2007年に終了)されたこと、2007年に国(所得税)から地方(個人住民税)への税源移譲により税率が変更されたためである。また、2013年に税額割合が大きく上昇しているのは、東日本大震災からの復興財源に充てるための復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%)が課せられた(~2037年までの予定)ためである。

雇用所得環境の改善に伴い雇用者数や給与が増加すれば、家計の所得税額が増えることは当然だが、問題は給与総額以上に所得税額が増えていることである。

国税庁の「民間給与実態統計調査」6によれば、2023年の給与所得者(1年を通じて勤務した給与所得者)の所得税額は前年比1.0%の11.9兆円となった。所得税額は新型コロナウイルス感染症の影響で2020年に若干減少したものの、2021年からは3年連続で増加した。2023年の所得税額はコロナ禍前の2019年よりも15.6%増えている。所得税額の増加が続いている一因は、給与所得者数、1人当たり給与がともに増えていることだが、2020年から2023年にかけての給与所得者数の伸びは1.5%、1人当たり給与の伸びは4.8%、給与総額の伸びは6.4%で、この間の所得税額の伸びを大きく下回っている。このことは税額割合(給与総額に占める所得税額の割合)が高まっていることを意味する。

2000年以降の税額割合の推移を確認すると、2006年の5.07%をピークに2010年に3.86%まで低下した後、上昇傾向が続き、2023年には5.10%と2000年以降のピークを更新した(図表5)。なお、税額割合が2006年に急上昇、2007年に急低下したのは1999年から実施されていた定率減税が2006年に縮減(2007年に終了)されたこと、2007年に国(所得税)から地方(個人住民税)への税源移譲により税率が変更されたためである。また、2013年に税額割合が大きく上昇しているのは、東日本大震災からの復興財源に充てるための復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%)が課せられた(~2037年までの予定)ためである。

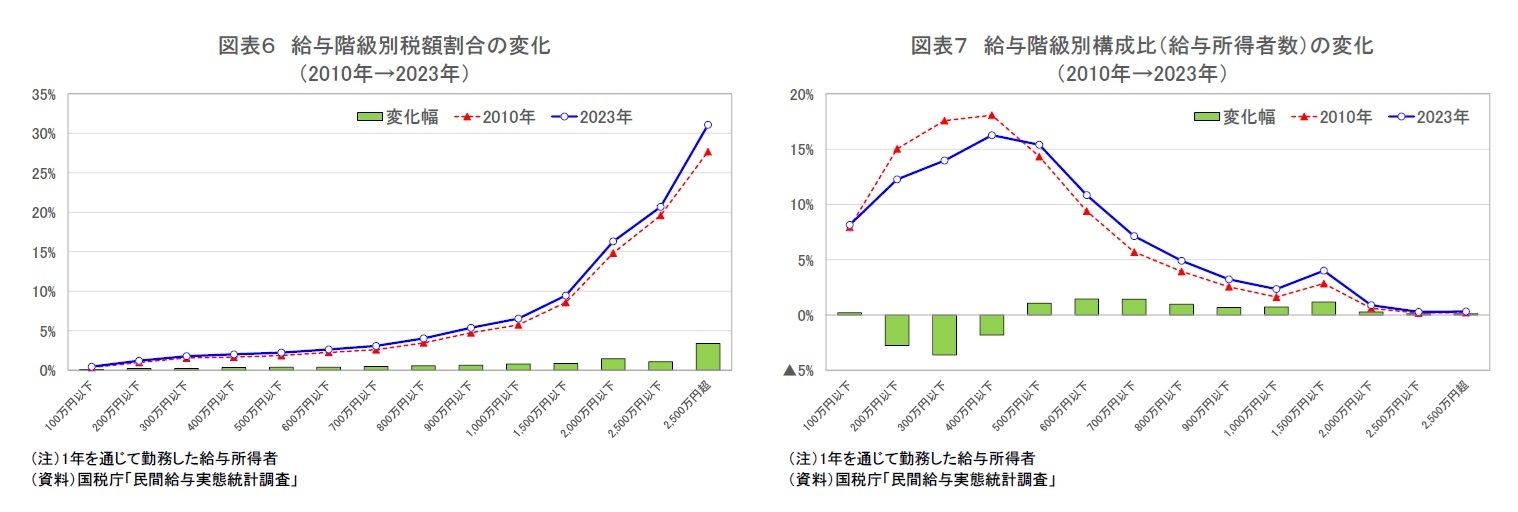

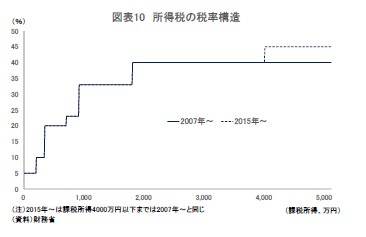

次に考えられるのは、名目所得の増加によってより高い税率が適用される課税所得区分に移行することで、実質的な増税となる「ブラケットクリープ」が生じている可能性だ。

また、納税者割合(納税者/給与所得者)は2010年の82.5%から2023年には86.3%まで上昇している(図表11)。賃金上昇に伴い給与水準が課税最低限を超える者が増えていることを表している。

また、納税者割合(納税者/給与所得者)は2010年の82.5%から2023年には86.3%まで上昇している(図表11)。賃金上昇に伴い給与水準が課税最低限を超える者が増えていることを表している。2024年の結果はまだ公表されていないが、春闘賃上げ率が33年ぶりの高水準となったことを受けて名目賃金の伸びが大きく加速していることを踏まえると、ブラケットクリープ現象はより顕著となっている可能性がある。

6 同調査は、源泉徴収義務のある民間事業所に勤めている給与所得者(パート・アルバイトなどを含む従業員、役員)が対象となっている。

7 給与100万円以下でも税額割合がプラスとなっているのは、年末調整を行わないために納税している者がいるためである。

8 同調査は申告所得税の納税者に限られ、給与所得者数は268万人(2022年)と少ない(「民間給与実態統計調査」の給与所得者数は6068万人(2023年))。このため、必ずしも所得控除や税額控除の実態を表しているとはいえない。

(求められるブラケットクリープへの対応)

個人消費が回復するためには、実質ベースの可処分所得を増やすことが不可欠である。実質雇用者報酬は2021年10-12月期から前年比マイナスが続いていたが、名目賃金の伸びが大きく高まったことを受けて、2024年4-6月期に前年比1.2%と11四半期ぶりにプラスとなった後、7-9月期も同1.2%の増加となった。足もとでは、実質雇用者報酬は実質可処分所得の押し上げ要因となっている。

しかし、負担増が家計の可処分所得を抑制する状態は解消されそうにない。2025年度税制改正大綱では、基礎控除の引き上げ(48万円→58万円)、給与所得控除の最低保証額の引き上げ(55万円→65万円)が盛り込まれたが、この改正による減税額は6,000億円程度(平年度)と試算されており、2023年の家計の可処分所得(317兆円)比で0.2%程度にすぎない。また、各税率に対応する課税所得の区分は変更されなかったため、高い賃上げが実現しても実質的な税負担が増加によって可処分所得が十分に増えない構造は残されたままとなっている。

インフレや賃上げが定着しつつあるもとでは、ブラケットクリープによる実質的な税負担の増加がより深刻なものとなる可能性がある。物価や賃金の上昇に応じて各税率に対応する課税所得の区分を変更するなどの是正措置を講じることが不可欠と考えられる。

個人消費が回復するためには、実質ベースの可処分所得を増やすことが不可欠である。実質雇用者報酬は2021年10-12月期から前年比マイナスが続いていたが、名目賃金の伸びが大きく高まったことを受けて、2024年4-6月期に前年比1.2%と11四半期ぶりにプラスとなった後、7-9月期も同1.2%の増加となった。足もとでは、実質雇用者報酬は実質可処分所得の押し上げ要因となっている。

しかし、負担増が家計の可処分所得を抑制する状態は解消されそうにない。2025年度税制改正大綱では、基礎控除の引き上げ(48万円→58万円)、給与所得控除の最低保証額の引き上げ(55万円→65万円)が盛り込まれたが、この改正による減税額は6,000億円程度(平年度)と試算されており、2023年の家計の可処分所得(317兆円)比で0.2%程度にすぎない。また、各税率に対応する課税所得の区分は変更されなかったため、高い賃上げが実現しても実質的な税負担が増加によって可処分所得が十分に増えない構造は残されたままとなっている。

インフレや賃上げが定着しつつあるもとでは、ブラケットクリープによる実質的な税負担の増加がより深刻なものとなる可能性がある。物価や賃金の上昇に応じて各税率に対応する課税所得の区分を変更するなどの是正措置を講じることが不可欠と考えられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2025年01月17日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【可処分所得を下押しする家計負担の増加~インフレ下で求められるブラケットクリープへの対応~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

可処分所得を下押しする家計負担の増加~インフレ下で求められるブラケットクリープへの対応~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!