- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 建設・物流の「2024年問題」で労働時間はどのくらい減るのか

2024年07月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

●建設・物流の「2024年問題」で労働時間はどのくらい減るのか

(時間外労働の上限規制が建設事業、自動車運転業務でも適用)

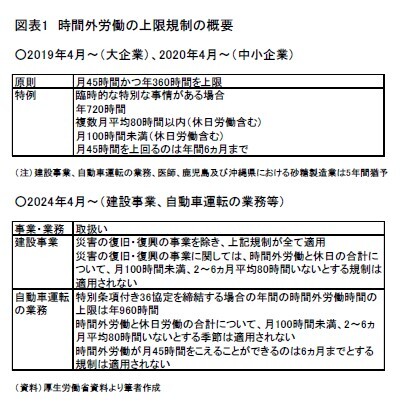

(時間外労働の上限規制が建設事業、自動車運転業務でも適用)働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されている。時間外労働の上限は、原則として月45 時間かつ年360 時間となり、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、年720 時間、月100 時間未満(休日労働含む)、2~6 ヵ月平均80 時間(休日労働含む)が限度、月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとなっている。また、従来の限度基準告示による時間外労働の上限は、罰則による強制力がなかったが、法改正によって違反した場合には罰則が科されることになった。建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていたが、2024年4月から適用が開始され、いわゆる「2024年問題」が人手不足に拍車をかけることが懸念されている(図表1)。

(労働時間区分別に見た就業者数)

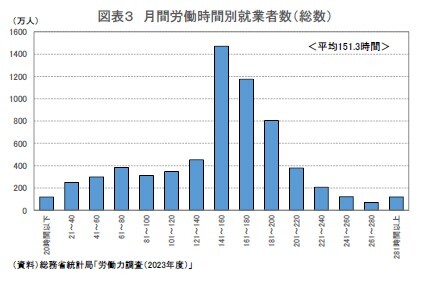

(労働時間区分別に見た就業者数)時間外労働の上限規制の主眼は長時間労働の是正であり、必ずしも平均労働時間を短くすることではない。しかし、調査対象が企業(事業所)である「毎月勤労統計」で公表されるのは労働者一人当たりの平均労働時間である。一方、総務省統計局の「労働力調査」は調査対象が世帯(個人)であり、2023年1月から「月間平均就業時間」1が公表されている。同調査では労働時間の内訳(所定内、所定外)は区別されていないが、労働時間区分別の就業者数が公表されているため、時間外労働の上限規制の対象となる就業者数を概ね把握することができる。

「労働力調査」によれば、2023年度の就業者6756万人のうち、最も多いのが月間労働時間141~160時間の1471万人で全体の約2割を占めており、それに続くのが161~180時間の1174万人、181~200時間の805万人となっている(図表3)。1ヵ月当たりの法定(所定内)労働時間を160時間(1日8時間×20日)、それを上回る時間を時間外(所定外)労働時間とした場合2、時間外労働の上限規制に抵触している就業者(月間労働時間221時間以上)が1割弱存在していることになる。しかし、「労働力調査」の労働時間にはサービス残業が含まれていることに加え、報告者の認識や記憶違いによって労働時間が過大に報告されている可能性があること3、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用を除外されている者が含まれることなどから、これらの就業者が必ずしも法律を遵守していないわけではない。

1 労働力調査では「就業時間」が用いられているが、毎月勤労統計等と合わせるため、以下では「労働時間」と表記する。

2 パートタイム労働者など所定内労働時間が短い者は月間160時間未満でも残業が発生するが、ここでは無視している。

3 たとえば、「労働力調査」で報告すべき就業時間は通勤時間・食事時間・休憩時間を除いたものだが、これらを含んだ就業時間を回答しているケースも一定程度存在している可能性がある。

(長時間労働の割合が高い建設・物流業界)

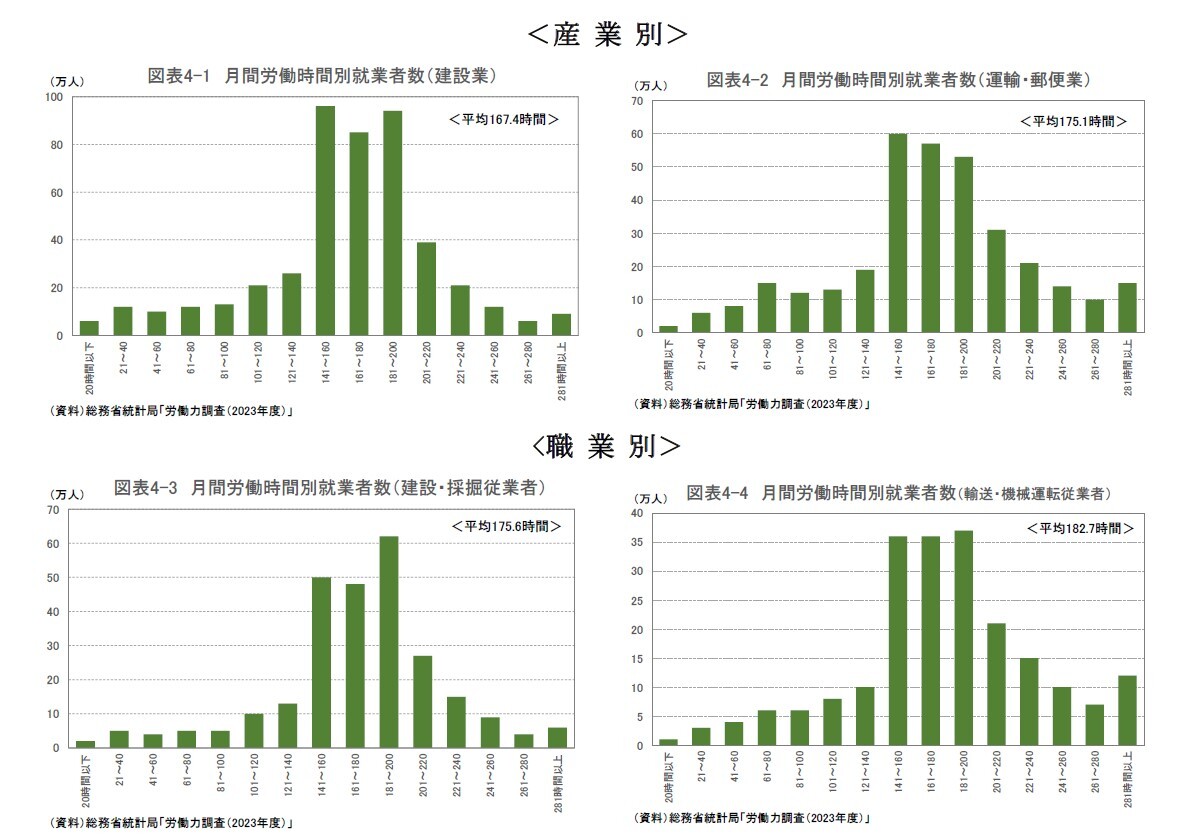

2024年4月から時間外労働の規制対象となっている建設事業、自動車運転の業務4は、産業別には建設業、運輸・郵便業に多く含まれる。ただし、建設業、運輸・郵便業には、事務、販売、管理等に従事する就業者が含まれ、これらの就業者は2019年4月(中小企業は2020年4月)から規制の対象となっている。2023年度の建設業の就業者480万人のうち、建設・採掘従業者は249万人(建設業の52%)、運輸・郵便業の就業者347万人のうち、輸送・機械運転従業者は137万人(運輸・郵便業の39%)である。なお、建設・採掘従業者(275万人)の91%が建設業、輸送・機械運転従業者(219万人)の63%が運輸・郵便業に含まれる。

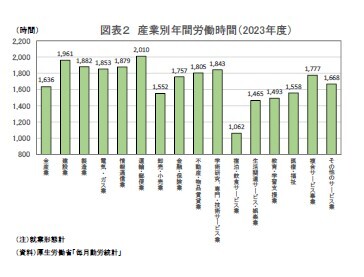

産業別(建設業、運輸・郵便業)に加え、職業別(建設・採掘従業者、輸送・機械運転従業者)の月間労働時間を確認すると、2023年度の平均月間労働時間は建設業が167.4時間、運輸・郵便業が175.1時間、建設・採掘従業者が175.6時間、輸送・機械運転従業者が182.7時間と、いずれも全体の平均(151.3時間)を大きく上回っている。労働時間区分別には、建設業、運輸・郵便業は全体と同じく141~160時間の就業者が最も多いが、建設・採掘従業者、輸送・機械運転従業者は月間時間外労働時間が20~40時間に該当する181~200時間の就業者が最も多い(図表4-1~4)。

4 医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業も2024年4月から規制の対象となるが、データの制約があるため、ここでは取り扱わない。

2024年4月から時間外労働の規制対象となっている建設事業、自動車運転の業務4は、産業別には建設業、運輸・郵便業に多く含まれる。ただし、建設業、運輸・郵便業には、事務、販売、管理等に従事する就業者が含まれ、これらの就業者は2019年4月(中小企業は2020年4月)から規制の対象となっている。2023年度の建設業の就業者480万人のうち、建設・採掘従業者は249万人(建設業の52%)、運輸・郵便業の就業者347万人のうち、輸送・機械運転従業者は137万人(運輸・郵便業の39%)である。なお、建設・採掘従業者(275万人)の91%が建設業、輸送・機械運転従業者(219万人)の63%が運輸・郵便業に含まれる。

産業別(建設業、運輸・郵便業)に加え、職業別(建設・採掘従業者、輸送・機械運転従業者)の月間労働時間を確認すると、2023年度の平均月間労働時間は建設業が167.4時間、運輸・郵便業が175.1時間、建設・採掘従業者が175.6時間、輸送・機械運転従業者が182.7時間と、いずれも全体の平均(151.3時間)を大きく上回っている。労働時間区分別には、建設業、運輸・郵便業は全体と同じく141~160時間の就業者が最も多いが、建設・採掘従業者、輸送・機械運転従業者は月間時間外労働時間が20~40時間に該当する181~200時間の就業者が最も多い(図表4-1~4)。

4 医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業も2024年4月から規制の対象となるが、データの制約があるため、ここでは取り扱わない。

(時間外労働の上限規制による労働時間減少幅の試算)

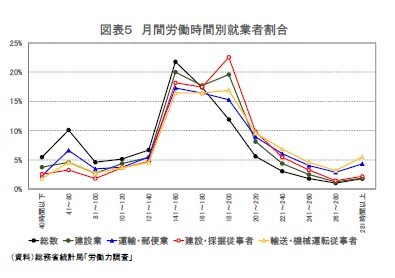

(時間外労働の上限規制による労働時間減少幅の試算)このように、産業別には建設業、運輸・郵便業、職業別には建設・採掘従事者、輸送・機械運転従事者は、2023年度の労働時間が上限規制を超えている就業者の割合が高いため、2024年4月以降の上限規制の適用開始によって労働時間の減少幅がより大きくなることが想定される。

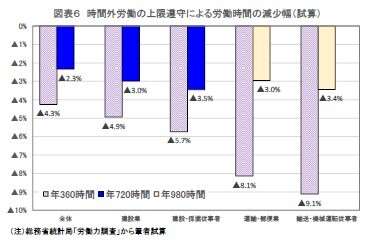

ここで、全ての就業者の時間外労働が、原則の年360時間(月30時間)に収まった場合の2024年度の労働時間の減少幅(対2023年度)を試算すると、全体が▲4.3%、建設業が▲4.9%、建設・ 採掘従業者が▲5.7%、運輸・郵便業が▲8.1%、輸送・機械運転従業者が▲9.1%となった5。

また、時間外労働が特例(全体、建設業、建設・採掘従業者は年720時間(月60時間)、運輸・郵便業、輸送・機械運転従業者は年960時間(月80時間))に収まった場合の労働時間の減少幅(対2023年度)を試算すると、全体が▲2.3%、建設業が▲3.0%、建設・採掘従業者が▲3.5%、運輸・郵便業が▲3.0%、輸送・機械運転従業者が▲3.4%となった6(図表6)。

5月間労働時間221時間以上の就業者の月間労働時間が201~220時間になったとして試算した。

6 全体、建設業、建設・採掘従業者は月間労働時間201時間以上の就業者の月間労働時間が181~200時間、運輸・郵便業、輸送・機械運転従業者は労働時間241時間以上の就業者の月間労働時間が221~240時間になったとして試算した。

時間外労働を特例の範囲内で収めた場合には、労働時間の減少幅に産業、職業で大きな差は生じない。これは長時間労働が多い自動車運転の業務では特例の上限が高いためである。一方、時間外労働を原則の年360時間以内に収めた場合の労働時間の減少幅は、運輸・郵便業、輸送・機械運転従業者で極めて大きなものとなる。

時間外労働を特例の範囲内で収めた場合には、労働時間の減少幅に産業、職業で大きな差は生じない。これは長時間労働が多い自動車運転の業務では特例の上限が高いためである。一方、時間外労働を原則の年360時間以内に収めた場合の労働時間の減少幅は、運輸・郵便業、輸送・機械運転従業者で極めて大きなものとなる。これらは、あくまでも全ての就業者が時間外労働の上限規制を遵守した場合の単純な試算結果であり、実際の労働時間はここまで大きく減少しないだろう。ひとつには、前述した通り、労働力調査の労働時間には、裁量労働制適用者など労働時間規制の適用を除外されている者の労働時間が含まれており、全ての就業者が時間外労働の原則に収まることはないと考えられるためである。

また、時間外労働の上限規制は建設事業、自動車運転の業務等を除いて2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されているが、2019年度、2020年度の総労働時間の減少幅はそれぞれ前年比▲1.7%、同▲2.9%であった。2019年度は景気後退、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で労働時間が落ち込んだ面もあるため、時間外労働の上限規制によって減少した部分はこれよりも小さかったと考えられる。

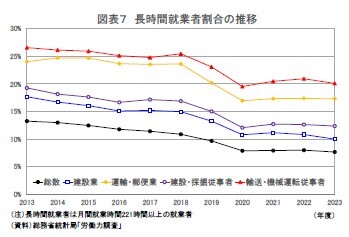

さらに、建設業、運輸・郵便業等、建設・採掘従業者、輸送・機械運転従業者の長時間労働者の割合は、上限規制の適用が猶予されていた2019年度、2020年度にも大きく低下していた(図表7)。猶予期間であるにもかかわらず、前倒しで長時間労働の是正を進めていたことが推察される。

このため、「2024年問題」によって労働時間が非連続的に急激に落ち込むことはないだろう。しかし、建設・物流業界は長時間労働の割合が非常に高く、他の産業、職業に比べて上限規制の影響をより強く受けやすいことも事実である。平均労働時間だけでなく、時間外労働の上限規制を超える就業者の動向が注目される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年07月12日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【建設・物流の「2024年問題」で労働時間はどのくらい減るのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

建設・物流の「2024年問題」で労働時間はどのくらい減るのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!